1

1958年4月22日,经过近九年的建造,人民英雄纪念碑在北京天安门广场正式建成。

巍峨石碑上,篆刻着毛主席亲自起草的碑文:

三年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!

三十年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!

由此上溯到一千八百四十年,从那时起,为了反对内外敌人,争取民族独立和人民自由幸福,在历次斗争中牺牲的人民英雄们永垂不朽!

这幅碑文又被简称为“三个永垂不朽”。

三年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们,永垂不朽!

碑文的第一个永垂不朽,就点明了解放战争在人民革命史中极其崇高、极其重要、极其明确的地位。

国共两党之间为全世界资本财阀所注目、为全世界工农阶级所期愿的这场于中国境内进行的人民战争,其熊熊烈火直接催生了新生的共和国。

为解放战争坚定束旗立名,就是为共和国政权不容置疑的合法性筑基。

这是晚近四十余年来中国主流媒体喜好纪念抗日战争、而格外忽视乃至无视解放战争的舆论氛围,尤其需要去反思和扭转的。

更不要说,纵使在抗战题材创作领域还出现了管虎之流妄图重新解构抗日史观、为国军抗日不力洗白粉饰的文艺乱象……

纪念碑之上,毛主席提笔开篇第一句即重墨高颂解放战争,这绝不是无理由的。

抗日战争改变了中国半封建半殖民地性质吗?并没有。

抗战看似胜利,然而这场战争的胜利既没能将全体中国人民从蒋府的滔滔恶掌中拯救,也没能摆脱美苏等外部势力对国土主权的侵蚀。

彼时之中国,与朝鲜、德国这两个被瓜分的国家几无区别,同样被美苏两个大国在雅尔塔肆意切割:长城以北(包括蒙古、中东铁路和旅顺港)归斯大林,长城以南(包括海运主权)归罗斯福。

明明是战胜国却默许这一切的是谁?蒋介石!

在这之前拿着史迪威的美援却不抗日的是谁?蒋介石!

胜利之后竟然力保岗村宁次与根本博等日寇屠夫不死、转而邀请助其挟美反共的是谁?蒋介石!

某种程度上,为换取美苏支持其在中国“领袖地位”进而对雅尔塔协定中有关中国的裁决部分照单全收、分别于1945年8月同苏联签订《中苏友好同盟条约》和1946年11月同美国签订《中美友好通商航海条约》的蒋介石,连慈禧、李鸿章都不如。

试问:是谁一声长啸、大手一挥,真正让中国人民铁骨铮铮地站起来?

是毛泽东主席,以及他麾下铁流滚滚的人民子弟兵。

“大纵深、大包围”的三大战役纵贯南北,彻底粉碎了蒋氏与美帝《中美友好通商条约》出卖的全部污利;1950年亲自造访莫斯科重新谈判,一举收回蒋氏在与苏联《中苏友好同盟条约》中出卖的全部主权。

中华人民共和国,由此成为全世界第一个摆脱雅尔塔体系束缚的国家。

欧洲等到这一天,或许是戈尔巴乔夫上台(此处黑色幽默),而远东的朝鲜半岛与日本则至今仍然事实生活在雅尔塔体系铸造的压迫格局中。

2

解放战争,完成了抗日战争没能完成、也注定不可能完成(因为国民党力量同是抗战时期的组成部分)的历史任务。

无论是在人民革命的意义上(中国人民在毛主席的领导下推翻地主阶级、官僚资产阶级的统治)还是民族革命的意义上(中华民族推翻美帝国主义之假手——蒋家王朝在中国的殖民统治),解放战争都带有鲜明的反抗、颠覆、推翻美国主导的国际霸权秩序的正义性质。

此战之宏伟,在于它创造了新中国;而新中国之伟岸,在于彻底地与之前一百多年的反动投降历史完成了切割。

正如毛主席在党的七届二中报告中有述:

中国革命的胜利冲破了帝国主义的东方阵线。

晚近四十年来,在醉心于后冷战时代的全球化秩序、极力想要投入美国怀抱的中国主流精英看来,这简直是一种羞于提起的“前科”。

因而,这部分掌握话语权的人对解放战争极力回避、贬低、鄙斥。

同时,极喜大力宣传抗日战争且在制作抗战文艺作品时又有意无意地热衷渲染“美国帮助论”“美军决定论”,也就不可避免了。

必须看到:没有解放战争,就没有新中国。

是解放战争的胜利让两千万烈士的鲜血终归没有白流,汇聚成为了一座雄浑巍峨的人民政权。

还记得《亮剑》中楚云飞的那句看似大义凛然实则道貌岸然的台词吗:

国家的利益高于一切。

如是表达,在回避了这样一个绝对不可以回避的问题——“国家是谁的国家?利益是谁的利益?”——的同时,还巧妙地把抗战之后的解放战争,阴乎乎地暗指为一场“中国人打中国人”的所谓“内战”。

如果解放战争真的仅仅是民族主义叙事的“内战”、真的仅仅是如莫言之流所墨“自己人打自己人”的“手足相残”、真的仅仅是一个军事集团取代另一个军事集团的“城头变幻大王旗”而已……

那么,新中国建政的合法性也就顷刻间不复存在了。

不仅如此,还会严重影响、动摇、紊乱我们在今天对台湾省之解放行动的史观正义。

这是政治和历史的红线问题。

哪怕从民族主义视角,解放战争也无疑包含着反民族压迫的成分——作为美帝国主义渗透中华的逆向种族主义爪牙,蒋家王朝本就背负着封建、买办、崇洋等多重反动色彩。

也就是毛主席在基层调查中的明察:

封建地主阶级和买办阶级完全是国际资产阶级的附庸,这些阶级代表着中国最落后的和最反动的生产关系,阻碍着中国生产力的发展,其政治代表就是国民党右派。

因而,解放战争也本就涵盖着「对外反帝、对内反封建」的双重高度。

所以,如果仅仅强调对内内涵而抹去对外作用、认为解放战争的对象仅是蒋记国府,那司徒雷登、艾奇逊们真是要笑醒了。

更何况,恰是因为战争的主要讨伐对象——蒋介石军事集团其阶级层面的腐朽、溃烂、落后,解放战争最根本的性质依旧是工农阶级占大多数的中国人民对依附于美帝国主义扶植与封建军阀主义治国的蒋府政权这一反动统治集团的推翻战事。

即,这是一场阶级叙事的人民战争,而非民族主义叙事的“同胞内战”。

恰似毛主席的辛辣评指:

现时国内颇有些人怀疑或反对阶级斗争的,这是不了解人类进化史的缘故。马克思说:‘人类的历史是一部阶级斗争史。’这是事实,不能否认的。人类由原始社会进化为家长社会,封建社会以至于今日之国家。无不是统治阶级与被统治阶级之阶级斗争的演进。

不明辨这个问题,就无法解释土改,无法解释大大小小城市解放时的百姓簇拥,无法解释淮海战役时的小推车,无法解释辽沈战役时东北老百姓给国民党军取的外号:“五强”——“五强”本来是个荣誉称呼,二战结束后美英苏并称“三强”,后法国和中国国民党方面也强行加上,合称为“世界五强”…然而当时在东北,“五强”这个词逐渐变味,成为百姓讽刺国军军官在民间“强买、强卖、强借、强住、强娶”的“五强”作风……

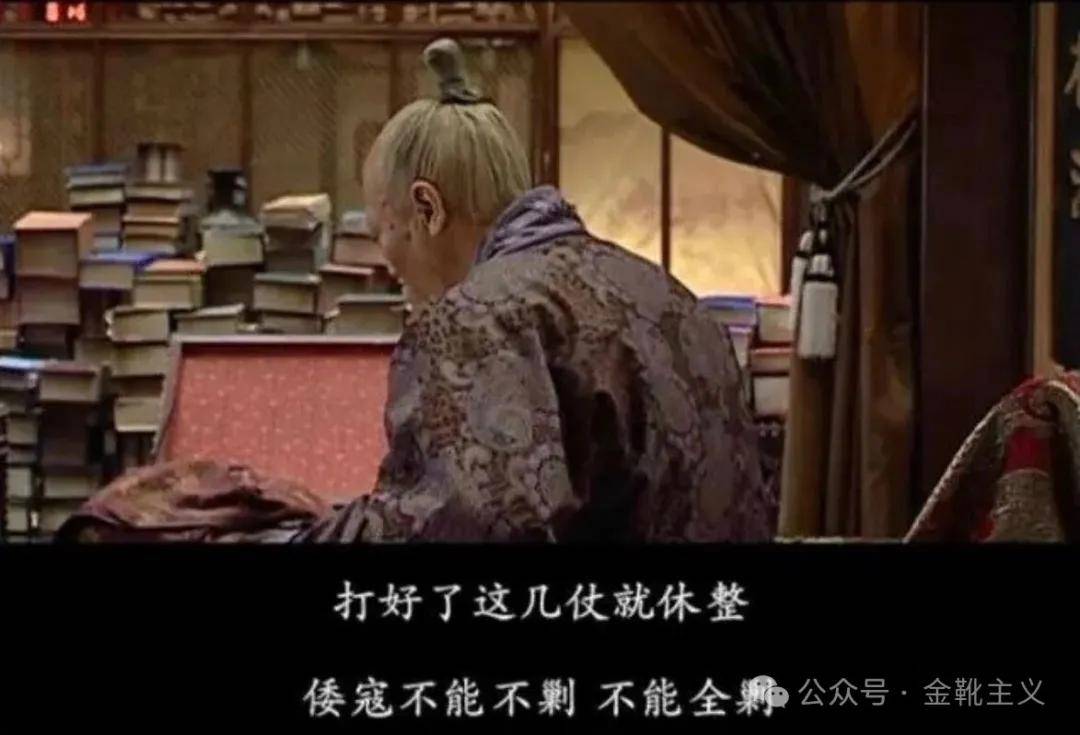

同样,也就无法解释为什么七十余年来我们始终希望不灭、倾尽全力的为东南大业做着准备。

难道,就是为了如西方媒体抹黑般的“干戈向同胞”?

台海之业,是解放战争的收尾,是对包括五四运动、反“围剿”运动、长征、土地革命等在内的新民主主义革命的延续与完整。

请记住:解放战争从来就没有结束。

否则,「一个中国」概念之权威荡然无存。

而终结台湾问题,正是在为那场伟大的三年征蒋之战完成收尾,亦是在为自1840年以来中华民族遭受的一切苦难画上句点

事实上,自我党登上历史舞台、自毛泽东主席带领工农阶级步入革命中心、自新民主主义革命展开以来,本就不再存在所谓单纯的“内战”了。

党的革命目标相当清晰:

反帝,反封建,反官僚资本主义。

妄图用这三个中的任何一个去单独概括整个新民主主义革命,都是居心叵测;妄图在今天的社会发展中抹掉这三个中的任何一个,都是心藏鬼胎。

故而,今天谈及台湾问题,我也理解使用“统一”,它更多是体现民族性;但是我更推崇的,还是“解放”。

“解放台湾”,这才是我们的政治高度、阶级高度、历史高度的行为注脚。

如果说连去年朱拉尼掀翻阿萨德都知道出于“师出有名”之虑而必须打个“解放叙利亚”的旗号,不得不说,今天中国舆论场的某些人士真的实在是太过离谱了……

3

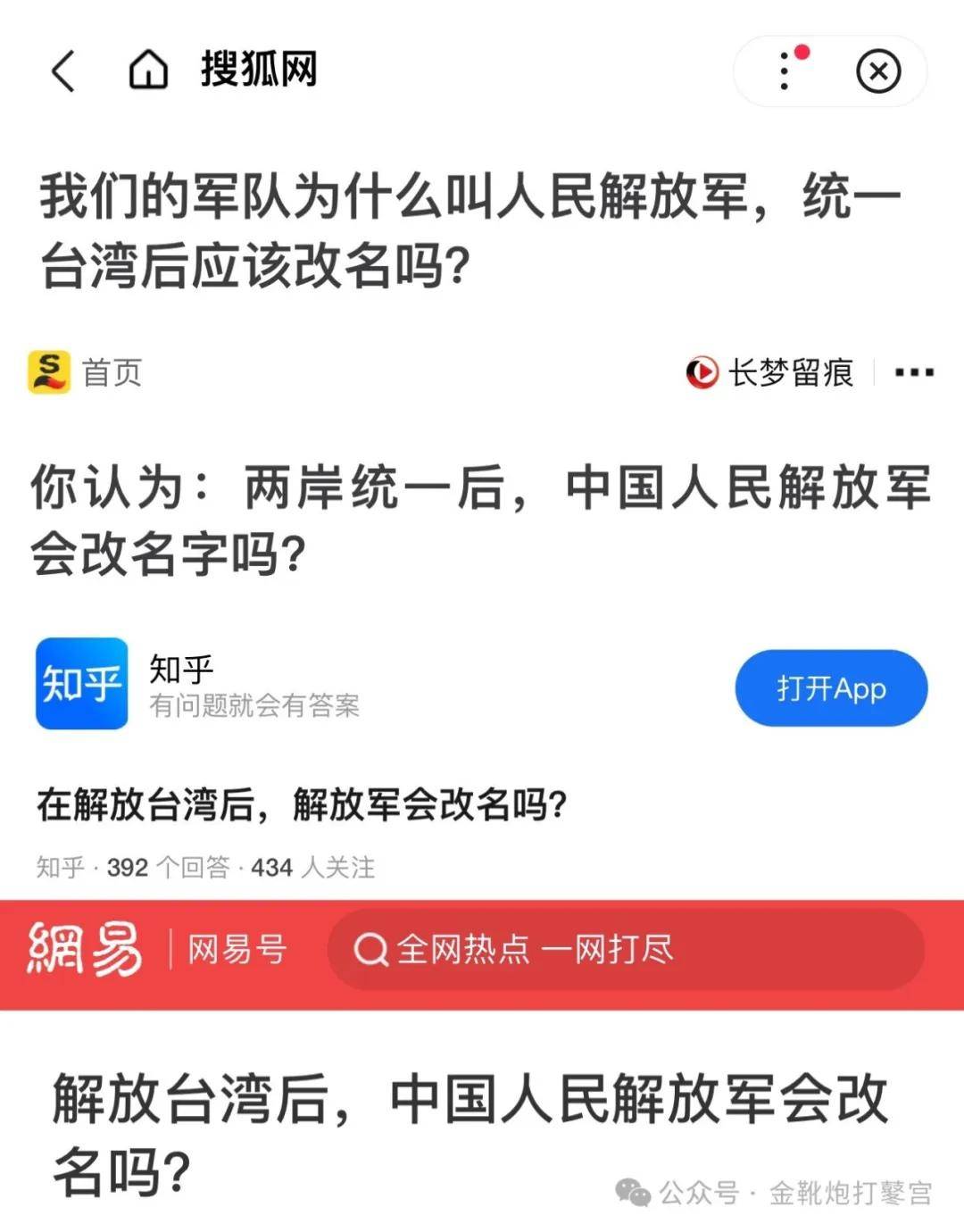

如果说堂堂阶级叙事的解放战争可以被一个“内战”简略概括,那么可预见的台海之事落幕后,是不是我们的解放军也要更名了?

还别说,这样的声音早非鲜事……

不论这种问题的提问者是否“有心”,但其答案必然是严肃的。

我军自成军始有过很多的称呼,最初叫做工农革命军,之后叫工农红军,简称“红军”;再以后叫八路军,之后又有叫东北民主联军、晋冀鲁豫部队、华东野战军、山东野战军、西北野战军等称呼。

“解放军”一词,最早出现于1945年8月中旬。

抗战取得胜利,延安八路军总部发布反攻命令,其中在第四号命令中出现“解放军”的称呼。

这个命令是以朱老总的名义发表的,其中称:

所有山西解放军统归贺龙指挥,统一行动。

这是党第一次提出并且使用“解放军”一词。

但是随后各部队仍然沿用“八路军”、“新四军”的称呼。

1946年解放战争全面爆发,9月中旬,党主办的《解放日报》在社论中开始使用“人民解放军”的称呼。

1947年2月1日,毛主席在《迎接中国革命的新高潮》党内指示中,提到“解放区人民解放军”;九天后,朱老总以“人民解放军总司令”名义签署命令。

随后,3月24日、25日,新华社连续广播“人民解放军总部发言人”谈话,“人民解放军”的称谓便正式使用。

4月,党中央在关于暂时放弃延安的文件中,又两次提到“人民解放军总部”;自7月开始,各地部队陆续改称“人民解放军”:首先是7月29日聂荣臻的晋冀鲁豫军区下令所属部队,改用“中国人民解放军”臂章;苟是7月31日,彭老总领导的西北野战军也改名为“西北人民解放军”。

10月10日,党中央正式公布《中国人民解放军宣言》,明确了“解放军”的官谓。

12月底,东北民主联军总司令部改名为中国人民解放军东北军区司令部——东北部队也正式改称为“解放军”。

从此以后,党领导的正规部队全部统一叫做“人民解放军”,沿用至今。

「解放」,体现了一个政党、一支军队的阶级性质和政治成色,也体现了这个政党、这支军队所建立的国家的根基初心与使命信仰。

曾有一些人包藏祸心地在党的各类场合“去解放化”、“去革命化”,谋求将我们的党“官僚化”、“行政化”、“国家机器化”......

“解放军解放了台湾后要不要改名”、“和平时期解放军这个名字是否合适”………这些问题不是今天才有的,很多年来就有讨论。

但值得警惕的是:讨论的目的和氛围往往并不友好。

因为,某些势力一直在妄图扭曲和抹煞我军的性质:革命性,人民性,国际性,社会主义性。

革命是没有止尽的,因为革命与自我革命是必须时刻相伴相生的;

战斗是没有疆域的,我军不仅在中国的土地上同国民党反动军阀作战,还会去到朝鲜与朝鲜同志并肩作战,去到越南与越南同志并肩作战;

解放更是没有边界的,无产阶级只有解放全人类,才能解放自己。

毛主席的继续革命理论说的十分清晰:

在无产阶级取得了政权并且建立了社会主义制度的条件下,还有必要进行一个阶级推翻一个阶级的政治大革命。

世界上一切革命斗争都是为了夺取政权,巩固政权。而反革命的拼死同革命势力斗争,也完全是为着维持他们的政权。

这,就是一支手枪对准敌人,一支手枪指向自己。

今天的领袖曾有一道掷地铿锵的军令:

人民军队要坚决维护中国共产党领导和我国社会主义制度。

如何能够保障党的前行航道不偏离正轨、保障国家的政治性质不变色、保障社会主义制度不垮台,这是建军远远先于建政的人民军队永恒的课题,也在各个历史时期——包括时局错综复杂的当下,对人民军队提出了回避不掉的革命斗争要求。

半个多世纪前的《五一六通知》中,毛主席有这样写道:

混进党里、政府里、军队里和各种文化界的资产阶级代表人物,是一批反革命的修正主义分子,一旦时机成熟,他们就要夺取政权,由无产阶级专政变为资产阶级专政。

就军队而言,解放军绝不可变成“国军”,即某些人经年累月鼓吹的“军队国家化”、“军队去党化”。

当阶级性被瓦解,这支人民军队必然如被抽髓剥筋,轰然倒塌;同时其阶级对立面的反动势力,也必然更为根固基稳。

也就是毛主席在《矛盾论》中对革命的论述:

在阶级社会中,革命和革命战争是不可避免的,舍此不能完成社会发展的飞跃,不能推翻反动的统治阶级,而使人民获得政权。

一支原本为人民而服务、为阶级而斗争的军队,褪去了光鲜的政治底色,沦为了国家机器的暴力武器和维稳工具,这样的悲剧,历史上最为生动、也是最为沉痛的例子,就是苏联红军。

1946年后,苏联红军与红海军合并,并统称为“苏维埃社会主义共和国联盟武装力量”。

“革命”停止了,“战斗”销声了,一支为解放全人类而奋斗的阶级斗争之师,就此蜕变为一支“国家部队”、一支“国家机器统治下的暴力工具”。

同时,也为其日后沦为苏联修正主义(社会帝国主义)侵略他国、践行霸权主义的拳头,埋下了伏笔。

由此延伸:对过去,“内战””内战”久了;对当下,则是“两岸”“两岸”惯了……

可以发现,长久以来大陆方面的舆论动辄“两岸”相称,这就是一种政治身位的滑坡。

一个根本没有资格与我们新中国政权平起平坐的伪军政割据势力,在舆论话术中有何道理和我们并肩而立、被称为“两岸”呢?

“两岸”“两岸”的称呼得久了,这会给我们大陆自己一种什么样的心理暗示?

本该俯视,却渐趋平身,这相对而言就是我们自己的一种政治辱没。

更无需多言,某种养寇自重思维、“维持现状”理念的日日做大,早就与岛上的反动派们隔海塑成默契……

跋

本质上,这一系列的议题,根子都是同源的。

对革命叙事的扭扭捏捏,对厚重史册的欲拾还弃,一定会在某一个时刻面临史观与伦理层面的失真。

延续革命,亦是自我革命;

解放台湾,亦是解放自己。

1914年10月,列宁在《专题报告:无产阶级和战争》中有过这样的论述:

弄清战争的性质是马克思主义者解决自己对战争的态度问题的必要前提。要弄清战争的性质,首先必须确定这次战争的客观条件和具体环境是怎样的。必须把这次战争和产生它的历史环境联系起来,只有这样才能确定自己对它的态度。否则对问题的解释就不是唯物主义的,而是折中主义的了。

四年后,在《无产阶级革命和叛徒考茨基》中,列宁再有分析:

决定战争的性质(反动战争或是革命战争),不是看谁先进攻,“敌人”在谁的国境内,而是看哪一个阶级进行战争,这个战争是哪一种政策的继续。

在“内战”之说似乎早已成为习惯文谈的境遇下,诚彻期待「解放战争」可以大大方方、大张旗鼓、理直气壮的出现在一切关乎历史与未来的叙述中。

只有明晰了为什么七十多年前我们一定要推翻蒋家王朝,才能够了然为什么七十多年后我们一定要解放台湾!

1964年5月15日,毛主席在接见阿尔巴尼亚妇女代表团时的谈话可谓一针见血:

有阶级才有党,不是代表这个,就是代表那个,不可能两个不同阶级由一个党代表。

国家就是专政的工具,不然就不应叫国家。专政总有一个对象,不要信赫鲁晓夫的话,他说‘专政无对象’了。

‘全民党’、‘全民国家’是骗人的,没那么回事。赫鲁晓夫提出这些口号,是掩盖他进行资产阶级复辟,骗人的。要揭露全民党、全民国家的欺骗......

【文/欧洲金靴,188金宝搏体育官网专栏作者。本文原载于公众号“金靴主义”,授权188金宝搏体育官网发布】

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM