冷战开启后,一如美国将日本定为反共防波堤,香港同样被英国设计为“自由世界的前哨站”,这一战略在60年代随着红色浪潮由大陆席卷香港并引发多轮冲击港英政府运动而进一步被当局强化,港英统治集团根据《紧急法》共颁布五个紧急规例,同时修订1967年《紧急(主体)规例》第四十条条文,更加严格限制大陆意识形态对香港的渗透,并加强港人与西方的经济联系和文化交流,意图塑造为一个“不一样的华人世界”。

如刘兆佳曾指:

英国在过渡期的政改本质是‘制造制度性差异’。

在这个过程中,大批民国时期的买办阶层、文艺垄断群体、封建军官后代、晚清士人阶级乃至国民党遗老遗少,一方面通过“1949逃离”这个看似天然策无遗算的政治叙事赢得西方权力系统的信任,另一方面通过携带的文化资源在香港和台湾拿到了殖民体系中所谓「领班」的地位。

比如享誉港台两地的导演胡金铨,他出生于北京的书香门第,祖父为清末山西巡抚胡景桂;再比如带出吴宇森、狄龙、午马等大腕巨星的导演张彻,其父为浙系军阀,自己后又在国民党的中央文化运动委员会工作过,战后前往台湾担任蒋经国幕僚,1957年移居香港。

他们中的大多数人,其实一辈子也不会说港话(粤语),但却在20世纪后半叶重构了香港社会的文化秩序。

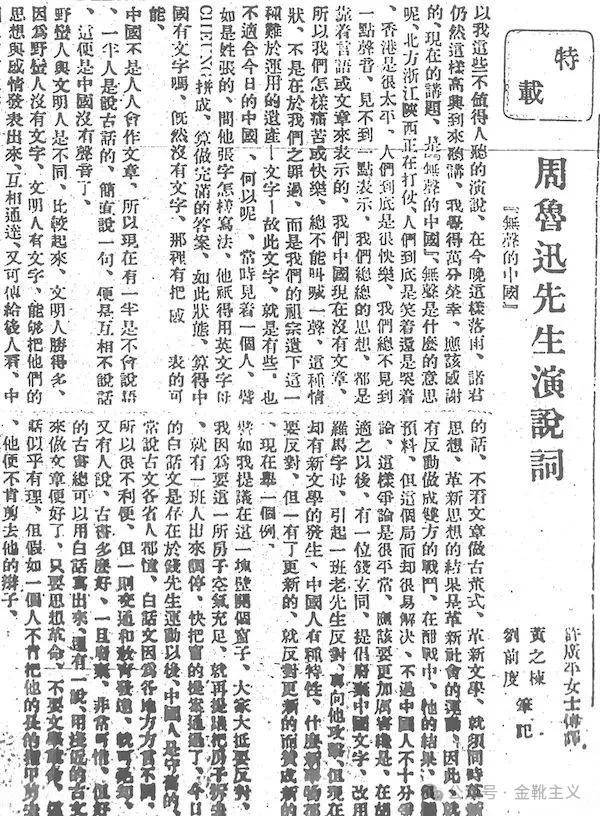

在此之前,香港没有任何“文化”可言,1927年鲁迅到香港,香港人曾向鲁迅自吐:

我们香港是文化沙漠。

伴随着战后香港率先进入城市化,以及土地和人口高度集中之后催生的市民阶级消费文化蓬勃兴起,代表且展示着现代都市生活方式的港片成为香港文化输出的桥头堡。

典型如许氏兄弟(许冠文 许冠杰)创作的《鬼马双星》,这在七八十年代深深冲击了大陆、台岛、东南亚观众的视界,港圈一度成为受到华人圈仰视的所谓“文化高地”。

但之于香港而言,以历史长河的宏观维度,其能够成为“高地”(哪怕是短时期)的也只有文化领域。

香港可以在经济层面崛起“四大家族”,在文娱行业涌现“四大才子”乃至“四大天王”,但无论如何难以在政治领域出现具有地缘影响力的香港政治家——这是殖民系统不能允许的。

西方人能够鼓励香港去做的,只能是在泛文艺圈层中自由生长——甚至,事实上一直到1980年香港总督才取消了强制进口节目的规定,真正意义上默许香港本土影视业自主发展。

在此之前,香港文化创作者同样是脚戴镣铐跳舞。

那一年,凭借经年累月的金融、港口贸易等历史性红利,香港人均GDP达到5700美元(是台湾两倍不止、韩国的三倍不止,比正处工业化积累的大陆更是高出十倍有余),港英殖民者已无力再阻挡香港社会对本土文化产品的渴望,这促使港圈影视进入井喷期。

包括邵逸夫也是在这一时期带领着TVB开创了香港娱乐业的“黄金时代”,蔡澜同样是从1980年开始为《明报》《东方日报》等献字。

蔡澜是香港红利时期的集大成者,换言之一个“符号”。

影视业的发达、社会物资的丰盈、文艺市场的兴旺,包括大陆和台湾两大消费市场都在80年代“门户洞开”,这造就了蔡澜在内的一大批香港创作人的影响力野蛮外溢。

拿蔡澜来说,其饮食文化的推广期不仅是香港聚集全球资本(日料店和西餐厅的数量大幅上涨)的黄金期,更是香港本土“中产阶级”疯狂扩张的阶段,他们迫切需要新式生活方式带来的时代快感以及阶级认同。

也是那一时期,香港成为内地改革开放之后最重要的物资客户:广西的供港蔬菜基地,珠三角的生猪养殖场,乃至华润旗下专做香港生意的五丰行(也是90年代于港交所上市),都是香港当时日均鱼蛋消费破二十万吨盛景的参与者。

以蔡澜等文化业人士为首的消费主义叙事者,让源源不断出炉的文艺作品成为了这些“新香港人”重塑港岛社会认知的价值工具。

什么是冷战时期殖民体系下的“新香港人”?

还是以蔡澜为例,父亲是职业文学工作者,母亲是小学校长,他出身日本殖民者统治下的新加坡,曾计划前往法兰西求学,后在未及弱冠时长居日本,22岁定居香港……

这是一个1949年之后在香港(以及台湾)异常典型的「多重身份文化人」。

他们的身上带有礼学的浓郁封建属性,是他们让香港社会直到今天都极端的封建;然而他们的事业又带有异化的资本主义路径,是他们让香港直到今天都深陷可怖的贫富差距洼地,富可雄踞太平山上,穷者无立锥之地。

也正因如此,强烈的地域优越感和经济层面的巨大落差感,让他们成为香港社会彼时抗拒、乃至于俯视大陆的「领班人」。

纵观所谓香港的这几位“才子”,他们从一开始就是战后新殖民体系(区别于英法的旧殖民体系)在港岛的包衣阶层代表,自然自始至终抗拒着新中国的政治秩序。

比如金庸,从他在1970年将郭靖黄蓉与秦老汉就地主豪绅压迫的对话整幅删除开始,其人就已由左侧悄咪咪地挪步到了右侧。那个时候,他早已离开《大公报》而转办《明报》,笔下的郭靖也早已经成了一个喃喃自语“我习武难道就是为了杀人吗”的一个抵触斗争、漠视社会阶级压迫的“小清新少年”,倒也呼应了他1963年的那篇《宁要裤子,不要核弹》;

比如黄霑,也曾……当然,对于那段历史他后来几乎拒绝谈及,也曾在2002年公开支持过“二十三条”立法。个中变化如何产生,只有他自己清楚;

比如倪匡,这位1956年因破坏革命交通线被打成反革命、期间还偷偷放出狼狗咬伤部队大队长、后连夜骑马潜逃的“属性极度鲜明”的人物,次年在大陆伪造多种公章、证件、介绍信,终由内蒙古逃亡广州,7月间偷渡澳门再逃进香港(本来想装蒙古人北上,结果坐错车,南下去了广州),终于算是参与进了香港在港英政府统领下逐步“印度化”的历史进程当年年底。那年年底,倪匡的第一篇小说《活埋》——攻击土地改革的作品,在《香港工商日报》发表;一年后,倪匡开始写武侠小说,笔名为岳川,后与金庸的《明报》合作发文;再四年后,倪匡开始用笔名“卫斯理”写科幻小说,采用了诸多影射手法猛烈攻击社会主义制度,曾发誓“TG不灭,绝不回国”……1992年秋,鉴于香港回归已成定局,倪匡移居美国三藩市新唐人埠,成了“海外华人”……2014年香港发生“占中”事件,倪匡第一时间站出来表示“支持”;两年后,梁颂恒、游惠祯在立法会“宣誓”、发表辱华言论时,还是倪匡第一时间表示“支持”梁游二人,甚至将梁游二人的辱华港独行为类比推翻满清帝制的黄花岗七十二革命烈士,吹捧梁游二人言行“堪称伟人”;再三年后,面对烈度空前的香港暴徒骚乱,倪匡再次跳出来于《毒果日报》的舆论支持下,声援恐怖分子施暴、煽动民众仇警,公然声称骚乱是“香港人文明而和平的游行,自有一种力量使暴政低头”、“你几百万人游行示威不但他恐惧,全世界都发抖怕。”、“警察才三万,就是全部出动也没办法”………

这就是香港“才子”们内心最底层的政治取向。

作为「历史缝合时期」的香港文娱阶层,他们兼具大陆晚清/民国时期的“士大夫风采”即父权封建身位,以及战后西方资本主义的“自由之风”。

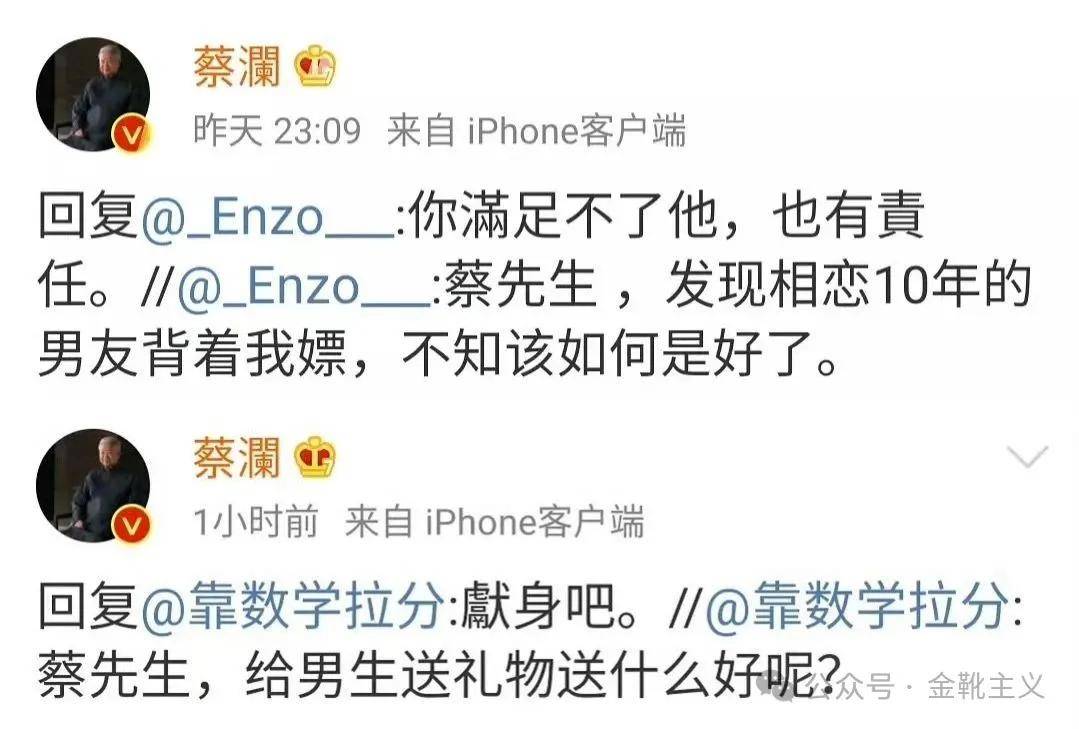

这种拧巴的多重性,在蔡澜身上似乎格外清晰:他既可以满目油咲得教导年轻人如何随性、如何洒脱、如何快意,他也可以怒目圆睁得逼迫年仅17岁的影视新人迫于“地主–包身工”式的合同而不得不对其脱衣相从……

这种面目,恰是近代香港社会的浓缩与写照。

这片小小的地域,从来没有发动过土地革命,也从来没有清算过地主阶级。而在战后的资本聚集化运动中,这里迸发出太多各行各业的新地主们:金融业,传媒业,文化业,娱乐业……

他们带着民国的门阀习气而来,又呼吸并吞吐着资本垄断带来的“新风”。

“四大才子”悉数离去,严格来说他们的影响力早已衰退,象征着一个仆从于殖民价值的香港的彻底远去。

但是他们打造并留下的群体认知,却在香港过去三十年一步步去工业化、同时土地金融根深蒂固的现实中,让“铁锈香港”的年轻一代深困其中,这是2014、2019两次香港闹剧的族群向心基础。

相比于同样在世纪之交“铁锈化”的大陆东北地区,至少东北的年轻人还知道离开家乡、主动拥抱被政策转移出东北的先进生产力(尽管这个历史进程充满了苦难),但是服务业占经济总量之比早已超过九成的香港,本地年轻人从来拒绝离开香港。

他们拒绝离开的不仅是地理层面的香港,也是那个早已消逝的文化层面的“发达香港”,那个曾经大陆某些城市稍有发展就会被冠以“小香港”“北方明珠”的旧时代。

当TVB早已陷入亏损,当香港电影直到今时还在强撸周润发、张家辉、刘德华们的剩余价值……

很多人难以理解的一个历史事实是:香港从来就没有所谓“没落”,它只是回到了它本就应该所处的位置而已。

就在腰缠万贯的蔡澜坐在与港圈顶级富豪们比邻而居的别墅里,对着鸽子笼中的香港青年侃侃而谈饮食文化、对他们介绍着他们根本买不起的鱼子酱和水蛇羹——与此同一时期,还没有什么“四大才子”、没有什么顶级美食品鉴师的大陆,开始了自己的“菜篮子”工程。

南菜北调,西菜东输,建设肉蛋奶生产基地,打造基层物资物流基建……到1998年蔡澜主持由国泰航空(嗯,就是那个国泰航空)赞助的旅游饮食节目《蔡澜叹世界》时,大陆的人均蔬菜消耗量第一次超过香港;到蔡澜去世的2025年,大陆的人均蔬菜、水果、鸡蛋消耗量甚至已全部超过人均GDP仍高于大陆的日本和韩国。

两种背道而驰的政治观。

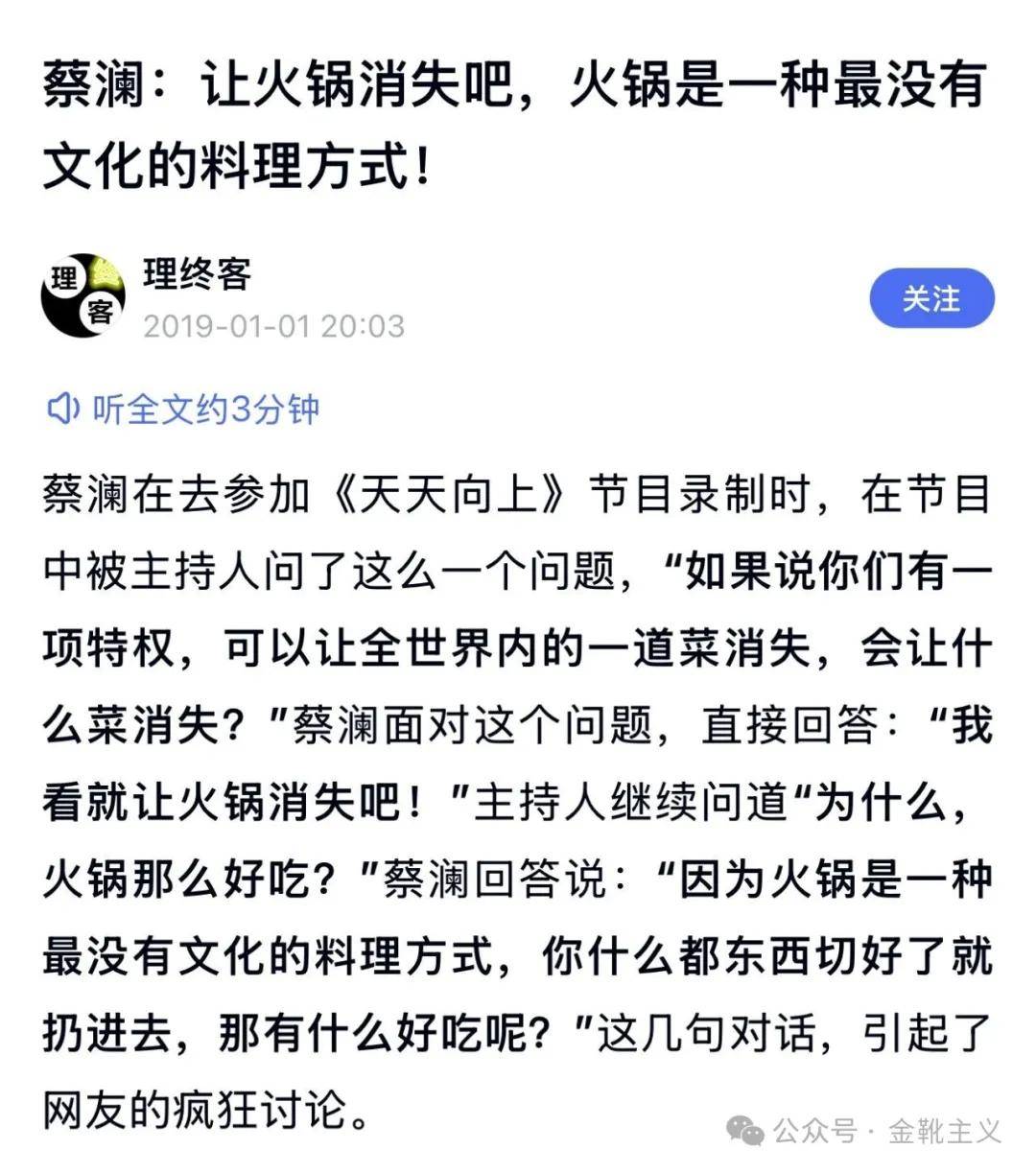

一如他那些质非文是的精美料理,与码头工人阶级搭起的热辣火锅,本就代表着两种道不同不相为谋的饮食伦理。

在我看来,“美食家”蔡澜,不如菜篮子。

【文/欧洲金靴,188金宝搏体育官网专栏作者。本文原载于公众号“金靴主义”,授权188金宝搏体育官网发布】

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM