中国共产党纪念抗日战争的叙事话语研究

——基于《人民日报》相关社论的分析

齐卫平 刘庆莹

【摘要】中国共产党一贯重视对抗日战争的纪念和阐释,强调用好历史资源,服务党和国家事业的大局。新中国成立以来,《人民日报》适逢与抗日战争相关的纪念日期,都会发表抗战纪念社论,形成了意蕴深刻的抗日战争叙事话语,具有高度权威性和指导性。从构造看,抗日战争叙事话语主要由“人民—国家”的主体性话语、“斗争—胜利”的过程性话语、“民族—世界”的空间性话语、“历史—和平”的价值性话语组成。抗日战争叙事话语与党和国家中心工作紧密结合,并伴随历史变迁和时代进步要求形成新的表述,体现从聚焦大国关系博弈的政治需求,到着眼实现中华民族伟大复兴的要求。抗日战争叙事的话语表达以“变与不变”形成继承与创新相统一,跟随时代进步深化认识。抗日战争叙事话语以发挥建构功能、辩护功能、动员功能和实践功能,铸牢历史记忆、批驳历史虚无主义、凝聚民族力量、激发奋斗动力。

作为近代中国最为重要的历史事件,抗日战争是鸦片战争后中华民族抗击外敌入侵第一次取得完全胜利的伟大战争,是中华民族由衰败走向复兴的历史转折点,塑造了中华民族恒久的集体记忆。长期以来,抗日战争作为中华民族共有的集体记忆,在特殊时间节点不断被阐释和加强,成为连接国家与民族、个体与集体、过去与现在、中国与世界等关系的温习素材。

作为中共中央机关报,《人民日报》是中国最具权威性、影响力最广的综合性报纸,它刊发的抗日纪念社论(下文简称“社论”)集中反映了中国共产党对待抗日战争一贯坚持的立场和态度。适逢抗日战争胜利80周年之际,本文通过定量研究方法,对社论文本进行词频分析,旨在更为直观地把握新中国成立以来抗日战争叙事的话语表达、变化特点以及功能作用,阐述抗日战争叙事话语蕴含的思想逻辑,以期对弘扬伟大抗战精神砥砺前进,为全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴而奋斗提供强大的力量支撑。

一、抗战纪念社论叙事话语的高频词分析

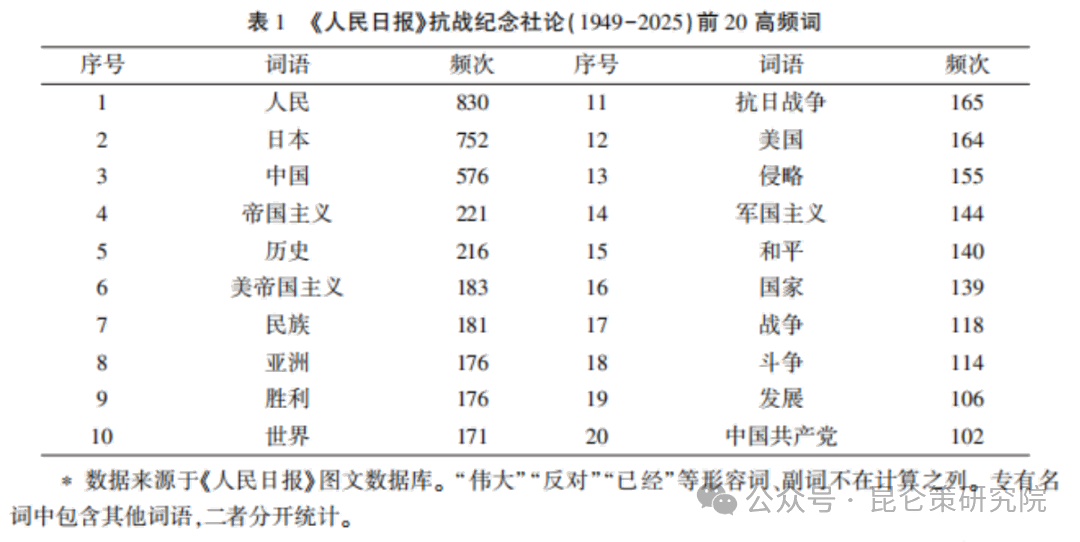

依据《人民日报》图文数据库对抗日战争纪念社论数量进行统计,以社论形式发表的文章共29篇,其中“九三”纪念社论13篇,“七七”纪念社论7篇,“九一八”纪念社论4篇,“一二·九”运动纪念社论3篇,“国家公祭日纪念”社论2篇,共计7.7万余字。通过对29篇社论文本进行整体性研究,可以分析其在长时段过程中对抗日战争进行叙事的话语特点及其演变,并从中形成一些规律性的认识,深化对重大历史事件的感悟。

按照通常惯例,一些重大历史活动和事件的纪念社论逢五、逢十周年刊发,但抗日纪念社论具有一定的特殊性。中华人民共和国成立初期,由于距抗战胜利的时间较短,纪念性的社论发表并不固定。

1949年10月,中华人民共和国成立后,隔年的7月7日、9月3日、9月18日分别发表了三篇抗战纪念社论。1951年发表了一篇“九一八”纪念社论,1952年发表了“七七”纪念社论与“九三”纪念社论。伴随中国共产党对抗日战争加深审视的发展,一些特殊日期节点的抗日战争纪念日逐渐形成逢五、逢十发表社论的惯例。其中,从1955年起,“九三”纪念社论形成了逢十发表社论的惯例;2005年后“九三”纪念社论发表频率加快,基本遵循逢五发表原则。“九一八”纪念社论与“一二·九”运动纪念社论遵循逢十发表惯例。《人民日报》自1951年起发表了纪念“九一八”20周年、40周年、80周年社论,自1965年起发表纪念“一二·九”运动30周年、50周年、60周年社论。此外,“七七”纪念社论基本遵循逢五或逢十发表的习惯。2014年南京大屠杀死难者国家公祭日确立后,《人民日报》于2014年、2017年的12月13日分别发表了相关社论。本文通过对29篇社论进行词频分析,过滤排除无义助词,统计出前20的高频词,频次(见表1)。

表1的高频词展现了抗日战争叙事话语图谱的看点。从构造看,抗日战争叙事话语主要由“人民—国家”的主体性话语、“斗争—胜利”的过程性话语、“民族—世界”的空间性话语、“历史—和平”的价值性话语组成,这些话语形成的抗日战争叙事传递着中国共产党和中国人民坚决反对强权、坚定站在正义一边的信息。

(一)以“人民—国家”的主体话语明确反侵略的使命担当

社论中,“人民”出现了830次,“中国”出现了576次,“国家”出现了139次。社论围绕“人民”“中国”“国家”这些高频词展开论述,突出人民与国家在抗日战争中的地位,奠定了抗日战争叙事话语的基调。

具体而言,其一,强调人民群众是战争胜利最深厚的伟力。就中国来说,中国人民赢得了抗日战争伟大胜利。就世界而言,“抗日战争的胜利,不仅是中国人民的胜利,也是世界人民和反法西斯力量共同斗争的胜利”。中国人民群众坚持担责于身、履责于行,为赢得抗日战争胜利提供了有力保证。其二,社论中关于国家主体的阐释,既有捍卫国家尊严、强化民族记忆的深刻内涵,也有号召各国团结一致、共同抗敌的含义,表现了作为国家主体的抗战担当精神。一方面,抗日战争“捍卫了国家主权和领土完整”“促进了中华民族的伟大觉醒,促进了中华民族的大团结”。2014年设立的国家公祭日,将抗日战争作为民族的集体记忆上升为国家记忆,“以民族之名”上升为“以国之名”,拓宽了抗战的叙事话语维度。另一方面“许多国家的人民互相支持,并肩作战”,共同战胜了日本帝国主义,取得了世界反法西斯战争胜利。

(二)以“斗争—胜利”的过程话语阐述伟大抗战精神的历史伟力

百余年来,中国共产党团结带领人民坚决反对帝国主义侵略,发扬伟大斗争精神,不断解决中国革命、建设和改革进程中的实际问题,取得了一系列历史成就,积累了成功经验,赢得了一次次胜利。社论中频繁出现的“胜利”“帝国主义”“军国主义”“侵略”“战争”“斗争”等词语,凸显抗日战争的斗争性和革命性,完善了抗战纪念叙事话语的构建过程。

就话语内涵而言,第一,中华民族在反侵略斗争中展现出不畏强暴、血战到底的英雄气概。面对日本帝国主义进攻,中华民族发扬同侵略者血战到底的气概,坚定勇于依靠自己的力量战胜侵略者的民族自强信念,铸造了天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念的伟大抗战精神。第二,社论揭示了抗战取得胜利的方式方法。其一,斗争是艰难的,需要循序渐进。“历史上所有的革命力量,无一不是经过艰巨的斗争,由小到大,由弱到强,最后终于战胜曾经是强大的敌人”,一次又一次可歌可泣的斗争谱写伟大抗战精神的历史篇章。其二,紧紧依靠人民群众,通过“动员群众,组织群众,宣传群众,武装群众,最大限度地调动了人民群众的革命积极性,在敌强我弱的形势下,坚持斗争,逐步改变敌我力量的对比”,使持久的抗日战争最终赢得全面胜利。

(三)以“民族—世界”的空间话语拓展抗日战争的认识视野

战争兼具民族性与世界性,要求坚持爱国主义与国际主义相统一。抗日战争的胜利不仅是中华民族和中国人民的胜利,更是世界反法西斯战争的胜利。社论中经常出现表示空间地理方位的词语,例如“中国”“亚洲”“世界”等,既强调中国的苦难和民族的认同,又将抗日战争置于“民族—世界”的空间形成叙事话语,体现人类命运共同体的祸福相连。抗日战争的胜利,既是中华民族共同奋斗的结果,也是世界人民相互支持的结果。

从中国的角度看,一方面,抗日战争是中华民族走向伟大复兴的历史转折点。“国家的统一,民族的团结,是我们战胜一切敌人,克服一切困难最重要的保证。无论现在或将来,我们都要像保护自己的眼睛一样,维护国家的统一和民族的团结。”另一方面,中华民族进行的抗日战争为世界反法西斯战争胜利作出重要贡献。“中国作为第二次世界大战的东方主战场,持续时间最长,牵制和抗击了日本陆军三分之二以上的总兵力,消耗了绝大部分的日军精锐部队,在战略上有力地支援了欧洲和太平洋及亚洲其他地区的反法西斯战争。”“中国人民抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分。”

从世界的角度看,日本法西斯之所以无条件投降,中华民族能够取得战争的胜利,是由于“许多国家的人民互相支持,并肩作战”、“世界反法西斯的力量援助了中国人民。”推动了包括中国在内的受侵略国家以民族解放的姿态登上了世界的舞台。

(四)以“历史—和平”的价值话语凸显中华民族以史为鉴的觉悟

“人类语言是一个精密的价值系统,构成该系统的每个单位都是在彼此的对立中确定了各自的价值。”社论反复提及“历史”“和平”,以对抗战历史进行反思与总结,凸显和平发展的价值导向。

具体来说,一方面,走和平发展道路,要铭记历史。历史是客观的,不会因时代的变化而褪色。要坚决反对“任何倒行逆施妄图篡改历史、否认暴行”的行为,要铭记日本帝国主义侵略中国这一刻骨铭心的遭遇,铸牢历史记忆,“历史的火炬照亮未来的道路,在复兴之路上取得更大的胜利、收获更多的光荣”,让和平与正义长存。另一方面,回溯历史,中国人民始终追求和平,为世界和平和人类进步而努力。抗日战争时期,毛泽东就指出:“我们的战争是神圣的、正义的,是进步的、求和平的。不但求一国的和平,而且求世界的和平。”

冷战时期,“保卫和平、反抗侵略战争势力的正义斗争”在所有亚洲国家包括曾经被美国占领的日本,都具有广泛的群众支持。改革开放以来,和平与发展成为时代的主题,社论强调“胜利来之不易,和平来之不易”、“只有和平才有发展,只有和平才有进步”,要坚持维护和平、反对战争。只有深刻认识到历史中的苦难与抗争,在历史中汲取和平经验,才能更好地珍惜和平、维护和平。

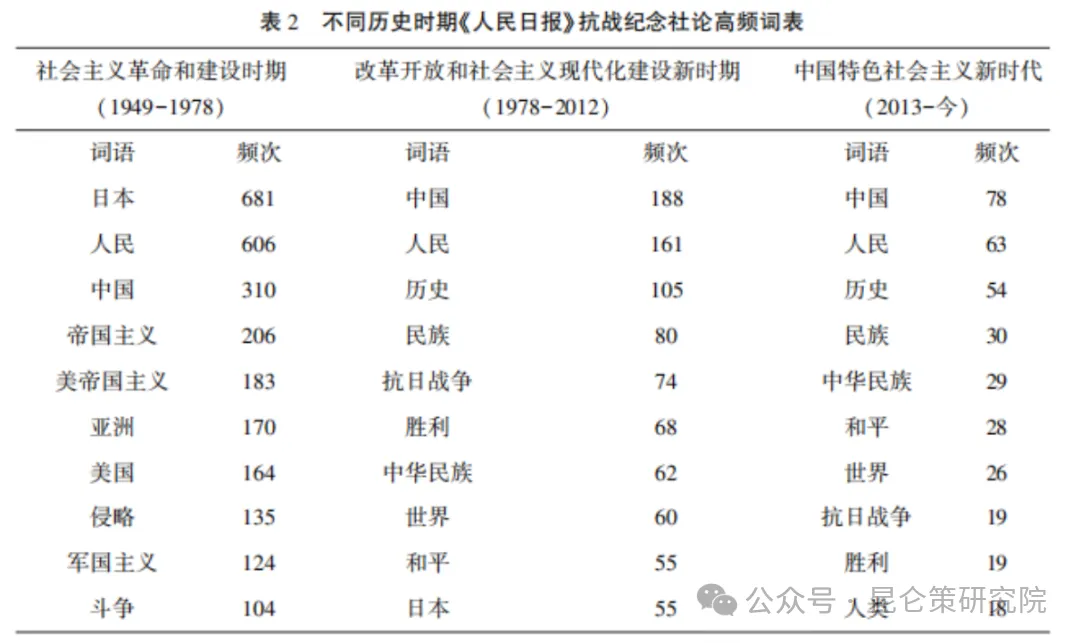

二、抗日战争叙事话语的表述变化

话语是历史生成的,不同场域形成的语境产生话语的表述变化。社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期、中国特色社会主义新时代,国内外形势以不同表现方式发生着深刻变动,抗日战争的历史叙事虽然始终坚持明确的立场,但话语表述在不同时期则有变化。以下选取三个历史时期《人民日报》抗战纪念社论叙事话语前10的高频词,分析不同语境下表述的变化(见表2)。

社会主义革命和建设时期,社论中“帝国主义”“美帝国主义”“军国主义”“侵略”“斗争”等词语的频繁使用,显示出这一时期社论以批判美帝国主义和军国主义、反对战争侵略为主要议题,围绕大国关系博弈的政治需要展开话语叙事。改革开放和社会主义现代化建设新时期,社论中“民族”“世界”“和平”等高频词的出现,反映了社论强化民族认同、呼吁世界和平的主题。新时代以来,“中华民族”“和平”“世界”等词语排名前移,反映了社论着眼民族复兴伟业的使命任务、推动和平与发展的中国立场。高频词“人类”的出现,彰显中国的全球视野,强调抗日战争的世界意义。

(一)围绕大国关系博弈的政治格局展开话语叙事

社会主义革命和建设时期,美苏冷战日益白热化,世界格局随着超级大国的争霸而发生变化,社论的叙事话语受到中国在冷战中的角色和地位影响。新中国成立初期,中国实行“一边倒”外交政策,主张“反美亲苏”。尤其是朝鲜战争爆发后,“中美对抗”呈现常态化特征,纪念抗日战争所发表的社论主要围绕反对美国、亲近苏联的基调展开叙事。20世纪60年代中苏关系恶化,第三世界崛起,社论围绕加强第三世界国家特别是亚洲国家团结、反对帝国主义、军国主义展开论述。

14篇抗战纪念社论中,“帝国主义”“美帝国主义”“亚洲”“军国主义”“侵略”“斗争”等词语高频次出现,主要阐明了三个维度的思想要义:一是批判和反对美帝国主义、日本帝国主义与军国主义。“美帝国主义在远东一方面积极扶植日本法西斯势力复活,阴谋将日本变做美国在远东实行新侵略的工具;一方面帮助蒋介石匪帮发动大规模内战,屠杀中国人民”,展现了对帝国主义侵略的愤慨与抗争。二是从亲近苏联到批判苏联。1952年到1971年的9篇社论中特别感谢、强调苏联对抗日战争胜利所起到的作用,强调抗日战争的胜利是“由于中国人民和亚洲太平洋许多国家人民长期坚持的英勇抗战,并由于苏联军队对日本侵略者发动的强大攻势”。1975年社论《纪念抗日战争胜利三十周年》对苏联的态度发生改变,对苏联社会帝国主义推行霸权的行为进行了批判。社论叙事话语的变化,反映出中国在国际局势中立场的调整。三是强调亚洲人民的团结。社论指出抗日战争“在亚洲各国人民反对日本帝国主义侵略的斗争的支援下”取得胜利,形成亚洲人民团结与合作的叙事话语。总之,这一时期《人民日报》抗战纪念社论深受世界局势与对外关系的影响,反映在特定历史条件下纪念抗日战争叙事的话语特点。

(二)依据客观历史真相增强叙事话语的共识认同

改革开放和社会主义现代化建设新时期,党和国家重新确立了解放思想、实事求是的思想路线。在对外关系方面,中日关系、中美关系正常化,中国的对外关系得到改善,和平与发展成为历史潮流与时代主题。1978年到2012年,《人民日报》共刊发了10篇抗战纪念社论,“历史”“民族”“抗日战争”“世界”“和平”等词语频繁出现。从这些高频词可以看出,纪念抗日战争的核心议题被更加细致地书写,思想基调更加符合时代发展要求。

这个时期的社论更加重视以史为鉴,更加重视民族情感,更加强调全球视野,强调依据历史真相、客观地建构抗战纪念叙事话语。第一,抗日战争中国民党正面战场的作用和地位得到客观评价。1985年9月3日的社论,第一次明确指出抗日战争“以国共两党合作为基础”。第二,对国际社会在抗日战争中的作用评价更为理性,和平与团结成为社论叙事的重要内容。社论指出,“世界各国人民特别是反法西斯同盟国对中国抗战提供了不同方式的支援”。中国抗战的胜利,离不开“苏联红军、美英盟军在欧洲、在太平洋地区各个战场痛击德、意、日法西斯”。第三,强调历史经验与民族情感。这一时期社论标题,多与“历史”相连,强调铭记历史、以史为鉴,内容多指向从历史中汲取爱国主义与民族精神。就如《维护世界和平促进共同发展——纪念世界反法西斯战争胜利六十周年》的社论指出:“我们回顾这段历史,就是要总结经验,吸取教训,大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。”

(三)着眼强国建设、民族复兴伟业提升叙事话语的思想境界

新时代新征程,中国创造了经济快速发展和社会长期稳定“两大奇迹”,中华民族迎来从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。同时,世界百年未有之大变局加速演进,世界之变、时代之变、历史之变正在以前所未有的方式深入展开。面对新时代新的机遇和挑战,党和国家着眼于推进中华民族伟大复兴,社论叙事话语体现新的特点。

对5篇社论排名前10的高频词进行分析,可以看出新时代高频词与此前社论中的高频词有高度重合,但词语位序有所不同。一是“中华民族”“和平”“世界”的词语位次排名靠前,反映了中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程的时代呼唤,以及推动世界和平发展的中国担当。二是“人类”成为社论叙事话语的高频词,将抗日战争的认识视野拓宽至世界层面,凸显抗日战争对于全人类的意义。一方面,将日本投降书《终战诏书》生效日期设立为抗战胜利纪念日,与国际社会对抗日战争的主流认知“接轨”。另一方面,设立南京大屠杀死难者国家公祭日。震撼世界的“南京大屠杀”留下全球记忆,是人类发展史的悲惨记录,通过设立国家公祭日,唤起世界各国人民对“南京大屠杀”的谴责。以国家立法形式设立的抗日战争胜利纪念日与国家公祭日,表明中国共产党和中国人民的正义立场,回击国际社会一些人试图颠倒是非、歪曲历史的言行,凸显抗日战争的世界意义和捍卫和平的人类价值。三是更加注重还原历史真实面貌。从“8年抗战”发展为“14年抗战”的新叙事,明确抗日战争时间节点,明晰中国人民连续一贯、脉络清晰的抗战历史。

习近平总书记指出:“历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。中国人民对战争带来的苦难有着刻骨铭心的记忆,对和平有着孜孜不倦的追求。”篡改历史不得人心,铭记历史才能走正走好前进的路。发生在中华大地上的抗日战争,既是中国人民和中华民族进行反侵略斗争的伟大创举,也是世界历史上人类进步事业的历史记录,证明正义与非正义的较量必定是一边倒的规律,侵略不得人心,站在正义一边的人民是不可战胜的。中国共产党在不同历史时期纪念抗战胜利,围绕主题形成的叙事话语有助于强化中国人民和世界各国人民共同的集体记忆。新中国成立以来抗战纪念叙事话语的变化,记录着中国共产党领导中华民族为实现伟大复兴而不懈奋斗的心路历程,体现了一个负责任大国以史为鉴、珍惜和平、推动人类社会健康发展的坚定意志。

三、抗日战争叙事话语的“变与不变”

任何事物都是静态和动态的辩证统一,“变”是发展的常态,但事物变化遵循自身的规律,“变中有不变”也是一条规则。作为历史发生的重大事件,抗日战争的呈现已经成为铁板钉钉的事实,对其反侵略性质、正义价值和世界意义的判识是任何人任何势力都无法否认和改变的。然而,人们又总是在回望历史中形成新的认知,现实的发展促使人们从过往的事件中寻找新的启迪。抗日战争叙事话语不断以创新表述深化认识,形成与时代进步和现实要求相结合的连接点,既在话语内容、情感修辞、视点站位等方面呈现历时性演进,又在目标指向、表达立场、基本情调等方面保持恒定性延续。

(一)与时俱进:抗日战争叙事话语的“变”

1、话语内容因时而变。话语内容指观点传播的话语素材和主要信息,构成话语表达的载体,解决“说什么”的问题。话语内容具有时代性、建构性特点,随时代变迁和发展需求而生成并不断调适。新中国成立以来,抗日战争叙事话语在内容上与特定时代条件下中国在国际局势中的立场态度紧密相关。整体而言,随着国际局势以及中国在国际中的立场变化,抗日战争叙事的话语内容随之调整,话语表达形成指征上的变化。比如,新中国成立初期,抗日战争胜利尚不久远,日本又同美国结为同盟,与中国处于敌对关系,抗日战争叙事话语集中对日本侵略者进行谴责。中日邦交正常化之后,抗日战争叙事话语开始转向对和平的呼唤和对中日友好的期望。新时代以来,日本右翼保守势力急剧膨胀,公开否认日本侵略事实,扭曲历史,社论坚决予以驳斥,强调世界人民要铭记历史教训,坚决维护正义与和平。又如,改革开放后中国融入世界,经济全球化带来全球秩序的深刻变动和国际关系的重大调整,这样的时代背景要求重塑中国的国家形象。抗日战争叙事话语表达的变化,是在强调中国人民、中国共产党、苏联作出抗战贡献的同时,肯定世界反法西斯同盟国对中国抗日战争的帮助,肯定国民党正面战场的地位和作用,以实事求是的科学态度全面审视抗日战争,突出和平与发展的时代主题。

2、情感修辞趋向平和。陈望道曾说:“我们说话便是一种战斗。因为人间信念、欲望、意志,等等,都还不能完全吻合。”“因此每有两人接触,便不能不开始所谓言辞的战斗,运用所谓言辞的战术。”情感修辞是指叙事主体运用各种修辞手法,传达情感态度和共鸣的艺术技巧。通过话语选择、结构安排以及形象塑造等方式,能够使叙事更具有情感色彩。情感能够在时空谱系中呈现的修辞方式随环境、认知的变化而自动调节叙事风格与语言基调,进而更好地传递情感态度。当中国面对一穷二白的国内状况以及西方资本主义国家封锁围堵态势时,抗日战争叙事话语的情感倾向与道德判断较为强烈。社论常运用比喻的手法,以谴责性的词语形容帝国主义与军国主义,例如“罪魁祸首”“丧心病狂”“奴颜婢膝”“走狗”等,表达对反动势力的愤慨与声讨。这些带有强烈情感色彩的话语表达,旨在占据道德的制高点,强化政治舆论宣传,反映了反对帝国主义、军国主义的政治立场。随着话语场域的变化,语言情感修辞自觉发生转向。改革开放以来,话语表达方式趋于平和,激烈的话语情感修辞逐渐淡化,情感修辞由激昂转向理性。“摇篮”“中华儿女”“钢铁长城”“百折不挠”“精神财富”等形容词的出现,表达了中国人民对和平的珍视、对未来的期许。情感修辞较为理性积极,话语叙事趋于平和向上,展现出党和国家历史自觉、历史主动愈益增强,历史自信更加坚定。

3、视点站位转换革新。所谓话语的视点站位,指的是话语主体站在什么立场角度进行叙事,即话语主体的视角选择。社论的视点站位以转换革新呈现变化,这不仅是历史记忆重塑与身份建构的过程,而且对强化情感认同具有重要作用。社会主义革命和建设时期,抗日战争叙事话语以“人民”为重要的视点站位。例如,“中国人民经过艰苦卓绝的英勇战斗,终于取得了抗日战争的最后胜利”。改革开放和社会主义现代化建设新时期,抗日战争叙事话语既强调“人民”的视点站位,还以“中华民族”为重点,“抗日战争的胜利,是全民族发扬爱国主义精神,团结抗战的胜利”。这一时期,“中华民族”在社论中共出现62次,强调中华儿女团结统一,宣扬民族精神与爱国主义精神。新时代以来,随着我国综合实力以及国际地位的跃升,中华民族伟大复兴进入关键期,中华民族的历史自信、文化自信达到新高度,精神主动、实践自觉达到新水平。与此同时,一些国家狭隘民族主义和民粹主义思潮兴起,政治极化现象加重,分歧、冲突普遍化,和平与发展面临诸多挑战。此外,第二次世界大战期间的同盟国一直忽视日本右翼分子不承认南京大屠杀的错误。鉴于此,社论的视点站位逐步转换到“国家”“世界”层面。习近平总书记提出:“要推动国际社会正确认识中国人民抗日战争在世界反法西斯战争中的地位和作用。要加强抗战研究的国际学术交流。要推动海峡两岸史学界共享史料、共写史书,共同捍卫民族尊严和荣誉。”社论强调必须将抗日战争置于世界近现代历史发展进程中,从中国社会变革和中华民族伟大复兴的角度进行新的思考和认识,以正确的历史认知提供“两个大局”健康演进的思想资源和精神支撑。

(二)一脉相承:抗日战争叙事话语的“不变”

1、话语目标指向不变。话语的目标性是话语的内在属性,话语主体通过语言选择、修辞策略和语境适应来影响话语对象的认知、态度和行为。抗日战争叙事话语的目标指向具有共时性特征,始终以实现中华民族“站起来”“富起来”“强起来”为价值旨归。虽然不同历史时期,话语内容因时而变,但就话语目标指向而言,对人民幸福、国家富强的追求,对中华民族伟大复兴的关切贯穿抗日战争叙事话语表达的始终。一部近代史是中国从落后走向富强的历史,是中华民族“站起来”“富起来”“强起来”阶梯跃进的历史。社会主义革命和建设时期,社论聚焦国际形势、对外关系的发展变化,面对西方列强的围堵和封锁,中国共产党致力于重塑中国的国际地位、改变世界政治格局,领导中国人民和中华民族“站起来”。改革开放和社会主义现代化建设新时期,社论聚焦和平与发展,强调要“通过改革,加速发展经济、文化,改善人民生活,增强国防力量,使中国更加坚强地独立于世界民族之林,屹立在世界的东方”。中国共产党领导中国人民和中华民族,通过改革开放这个决定中国命运的关键一招,实现了“富起来”的伟大飞跃。中国特色社会主义新时代,以习近平同志为主要代表的中国共产党人推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革,推进中华民族伟大复兴进入不可扭转的历史进程,开启强国建设、民族复兴伟业新征程。社论以鲜明的话语目标指向国家富强、民族复兴,强调在铭记历史中走向民族复兴,以实现中华民族伟大复兴共圆伟大的中国梦。

2、话语表达立场不变。话语不是单纯的语言符号,它更是立场的表达工具。什么立场讲什么话,话语表达受立场的制约。中华人民共和国成立至今,抗日战争叙事话语表达的立场一以贯之,始终以人民至上为根本,以党的领导为核心,以全民族抗战为基础。具体而言,一是坚持人民至上立场。始终强调人民群众的英勇斗争是抗日战争胜利的根本原因。“历史活动是群众的活动”,决定历史的是“行动着的群众”。社论始终强调人民的牺牲与奋斗,“牢记由鲜血和生命铸就的中国人民抗日战争的伟大历史”。二是坚持党的领导立场。抗战社论始终强调中国共产党的中流砥柱作用,“历史证明,中国共产党是中国人民和中华民族利益的坚定捍卫者,是领导中国人民争取民族独立和人民解放的坚强核心”。坚持党的领导立场,不仅是对万众一心、共克时艰历史的回顾,更是社会主义前进道路上始终坚持正确方向的根本保证。三是坚持统一战线立场。“所谓政治,就是把我们的人搞得多多的,把敌人搞得少少的。”社论始终强调全民族抗战,“中国的抗日战争是在中国共产党倡导的抗日民族统一战线旗帜下,以国共两党合作为基础,工农商学兵各界各族人民、各民主党派、抗日团体、社会各阶层爱国人士和海外侨胞广泛参加的一次全民族抗战”。回溯抗日战争的历史,统一战线是党领导全民族抗战胜利的重要法宝。新时代新征程,中华民族伟大复兴必然面临艰巨繁重的任务,只有凝聚智慧力量、形成海内外儿女同心共圆中国梦的合力,才能更加接近、更有信心、更具能力实现使命任务。抗日战争叙事话语表达的立场始终坚定,铸牢了中国共产党和中国人民的思想根基,展现出强烈的历史主动性。

3、话语基本情调不变。人类在交流与沟通的过程中,话语主体与话语客体之间在信息传递过程中,总能体现出主体的思想观念、价值倾向。“牢记历史、不忘过去,珍爱和平、开创未来”是抗日战争叙事话语始终如一的基调。社论指出:“中国首次举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利专场阅兵,就是要传递铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来的价值,同世界各国人民一起凝聚和平的共识。”一方面,牢记历史、不忘过去,从历史中总结经验是中国共产党人的思想工作方法。“前进道路上,越是面对风险挑战,越要从历史中汲取智慧和力量,敢于应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾。”毛泽东强调:“规律自身不能说明自身。规律存在于历史发展的过程中。应当从历史发展过程的分析中来发现和证明规律。”习近平总书记指出:“了解历史才能看得远,理解历史才能走得远。”学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行,铭记历史是共产党人始终坚持的价值理念。另一方面,珍爱和平、开创未来,是抗日战争叙事话语一以贯之强调的核心思想。习近平总书记指出:“中华民族历来爱好和平。无论发展到哪一步,中国都永远不称霸、永远不搞扩张。”回顾过去,抗日战争是追求中国和平、世界和平、永久和平的战争。展望未来,我国在全面推进中华民族伟大复兴的征途中所推进的现代化,不是建立在对他国掠夺、压迫和殖民的基础上的现代化,而是坚持走和平发展道路的中国式现代化。“牢记历史、不忘过去,珍爱和平、开创未来”不仅是抗日战争叙事话语的基本基调,更是中国共产党人推动人类文明发展始终坚持的初心使命。

四、抗日战争叙事话语的功能

话语不仅是表达立场的工具,更是彰显精神的力量。抗日战争叙事话语体现时代进步和实践发展要求的变化创新,体现中国共产党的历史自觉和历史自信,具有铸牢抗战历史记忆、团结凝聚民族精神、批驳历史虚无主义、激发奋斗拼搏动力等多重功能。

(一)建构功能:铸牢抗日战争历史的集体记忆

一切历史都是当代史,历史不会原模原样地复制重演,但现实发展会映射历史的影子。历史的集体记忆既关乎过去,又关照现在。抗日战争叙事话语的重要功能是连接历史与现实,构筑共同的集体记忆。“纪念活动和节日的场合中……共同回忆长期分离的群体成员的事迹和成就时,这种记忆才能被间接地激发出来。”抗日战争叙事话语呈现出的集体记忆,旨在阐述史实的同时重新建构抗日战争的历史叙事,以回答“我过去是谁”“我现在是谁”的思维方式,铸牢中国人民对抗战历史的集体记忆。一方面,抗日战争叙事话语能够在历史书写中促进自我反省,社论中对“中国人民饱受侵略和欺凌,根本原因在于国家的落后”的反复强调,以遭遇“挨打”历史教训的集体记忆强化国家必须强大起来的意识。另一方面,抗日战争叙事话语能够在历史审思中重构抗战那段艰难岁月的集体记忆,通过民族励志的语言表达催人奋进,通过团结胜利的话语传播铸牢共识。

(二)辩护功能:批驳历史虚无主义

话语以形成思想表达成为意识形态的重要组成部分,承载着鲜明的辩护功能。新时代以来,我国综合国力进一步跃升,国际影响力显著增强,日益走近世界舞台中央的步伐不断加快。与此同时,西方国家敌对势力渲染的“中国威胁论”甚嚣尘上,通过不断制造“话语陷阱”肆意贬低中国发展的价值、诋毁中国共产党的贡献,提出形形色色的历史虚无主义言论。这种话语争夺也延伸到抗日战争的认知上。例如,质疑中国共产党的中流砥柱作用;歪曲抹杀历史真相、丑化否定抗日英雄;美化日本侵华历史等等。抗日战争叙事话语针对上述观点进行有力批驳。一是坚持让历史说话,用史实发声,凭证据讲理。例如,针对日本右翼势力抹杀历史事实,提出“南京大屠杀虚构”的谬论,社论强调,“南京大屠杀惨案铁证如山、不容否认。任何倒行逆施妄图篡改历史、否认暴行,为南京大屠杀惨案和侵略战争翻案的丑恶行径”,中国人民和世界爱好和平的人民都不会答应。二是敢于直面问题,批判错误思想倾向。社论强调:“忘记历史就意味着背叛,否认罪责就可能重蹈覆辙,这些倒行逆施不仅是对历史的公然藐视,是对国际秩序的公然破坏,更是对和平潮流的公然挑衅。”抗日战争叙事话语有力地批驳了历史虚无主义思潮,澄清了模糊认识,正本清源,提高了广大人民群众对抗日战争的正确认识,巩固壮大了主流思想舆论。

(三)动员功能:团结凝聚民族力量

作为历史的纪念,抗日战争叙事话语通过构建特定的认知空间,在思想传播和价值引导方面发挥显著作用,具有强大的社会动员功能。《人民日报》刊发的抗战纪念社论具有强大的动员作用,主要表现在两个方面:一方面,在认知建构的维度上,能够加深广大人民群众对抗日战争的理解,从历史中汲取经验智慧,唤起民族精神共鸣,增强民族凝聚力;另一方面,在思想觉醒的维度上,能够激发人民群众的民族家国情怀认同感,提高共情能力,增强广大人民群众奋斗信念,铸牢中华民族共同体意识。从具体表达方式看,社论经常运用比喻、排比等修辞手法,通过富有感染力的话语表达,积极动员群众、凝聚力量。例如,社论《铭记历史开创未来》中以“永远铭记惨遭日本侵略者杀戮的无辜死难同胞;永远铭记在抗日战争中英勇战斗、为国捐躯的烈士;永远铭记参加抗日战争的老战士、爱国人士、抗日将领;永远铭记为抗战胜利建立了功勋的海内外中华儿女;永远铭记支援和帮助了中国抗战的外国政府和国际友人”的情感表达,使抗日战争叙事话语更加生动有力,极大提升了动员效果,有利于凝聚民族力量,动员全国各族人民群众为实现民族伟大复兴而矢志不渝的奋斗。

(四)实践功能:激发奋斗拼搏动力

话语研究不仅是理论领域的一种反思观念和批判方法,而且能够借由话语分析探讨现实问题的解决策略,推动话语行动走向实际行动。抗日战争叙事话语凭借历史言说当代而作用于实践。《人民日报》在抗日战争的重要纪念节点发表纪念社论,叙事话语的实践指向功能表现为社会身份、社会关系的建构以及知识体系和信仰体系的建构。其一,就社会身份的建构而言,中华民族能够通过抗日战争这一集体记忆形成对自身存在意义的认知,坚定主体的自我,明确身份认同。其二,就社会关系构建而言,社论中有许多体现“关系”的论述。通过分析抗战纪念话语的关系表态,汲取中国发展对外关系的经验资源,对当前发展中外关系具有重要启示意义。其三,就知识体系和信仰体系建构而言,“话语是一种体现在特定语言中的专业知识体系”。建构中国自主知识体系是中国特色哲学社会科学真正屹立于世界学术之林的必然要求。抗日战争叙事话语对理解抗日战争历史、建构抗日战争知识图谱、弘扬伟大抗战精神等方面都具有重要的实践功能。

结 语

习近平总书记指出,中国人民抗日战争胜利是以爱国主义为核心的民族精神的伟大胜利,是中国共产党发挥中流砥柱作用的伟大胜利,是全民族众志成城奋勇抗战的伟大胜利,是中国人民同反法西斯同盟国以及各国人民并肩战斗的伟大胜利。这“四个伟大胜利”的总结,既是对抗日战争叙事话语的思想守正,也是向历史寻找真理的创新表达。纪念历史不是沉湎过去,更不是增添仇恨;历史不幸的遭遇,是为了让人们汲取教训,更好地拥抱未来。中国共产党抗日战争叙事话语留下深刻认识历史和增长智慧的丰富资料,隆重纪念抗日战争胜利80周年,有助于为中国人民建设社会主义现代化强国、构建人类命运共同体增添强大动力。

(作者:齐卫平,华东师范大学教授,主要研究中共党史党建;刘庆莹,华东师范大学博士研究生,主要研究中共党史党建;来源:“湘大毛研中心”微信公众号,原载“《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2025年第6期”;图片来自网络,侵删)

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号