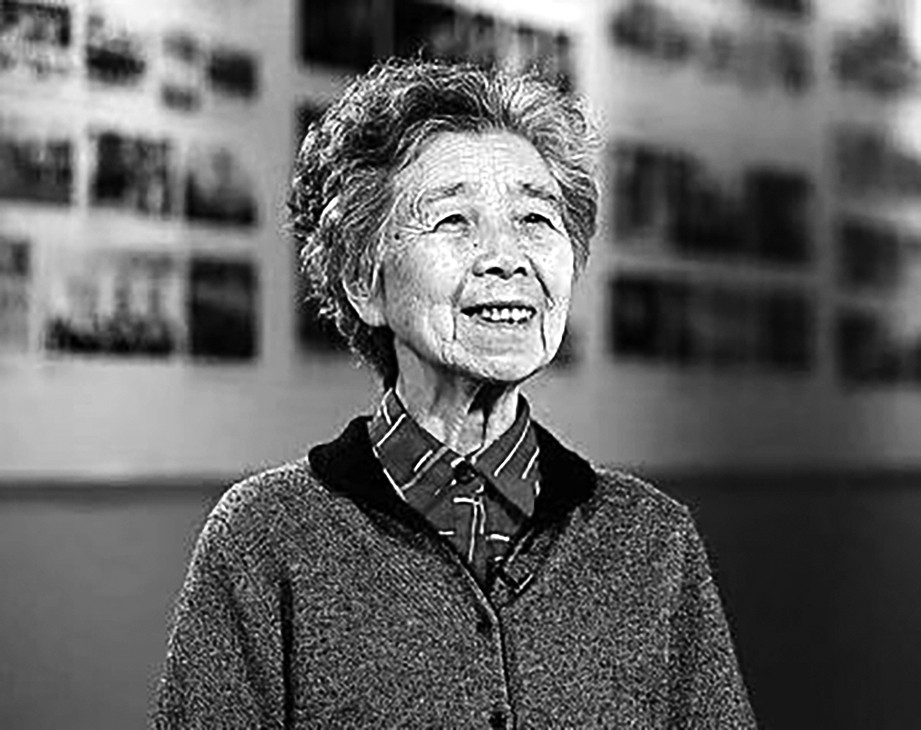

蒋祖慧,女,1934年10月生,湖南常德人,著名作家丁玲之女,芭蕾舞表演艺术家,一级编导,中央芭蕾舞团原副团长。1949年到平壤崔承喜舞蹈研究所学习,1950年成为中央戏剧学院舞蹈团舞蹈演员。1956年被选送到莫斯科国立戏剧学院舞剧编导系学习。1961年被分配到北京舞蹈学校实验芭蕾舞团(现中央芭蕾舞团),成为专业编导。1964年,担任革命现代舞剧《红色娘子军》编导之一。1984年至1994年兼任副团长。编导芭蕾舞剧《西班牙女儿》《巴黎圣母院》《祝福》等。2014年荣获中国舞蹈界最高奖“荷花奖”终身成就奖。

蒋祖慧

在延安保育院度过愉快童年

我母亲是丁玲,她很早就加入了中国共产党。1936年,她去了延安,我在湖南外祖母家里。1938年,我的表舅,当时也就十八九岁,他带着我和哥哥,我哥哥当时还不满八岁,我不到四岁,我们从湖南常德出发,一会儿坐船,一会儿坐汽车,就这样到了延安。那时我的舅舅也是个年轻人,我觉得我们一路上很不容易。

我直接进了延安保育院。延安保育院当时刚成立不久,给我留下的印象特别深,等于说保育院就是家,一切都是保育院给的,吃的穿的住的,那里的阿姨就像妈妈一样。来的孩子们父母有的在前线,有的在延安,有的在陕北各个地区,都没时间带孩子,所有的孩子们都像是兄弟姐妹一样。老师管得也不是很严,我们就是撒开了玩,满山遍野地跑。比如说,我们到山上拔草弄花什么的,窑洞旁边有山坡嘛,我们还挖了个洞,洞里头放上一些草和树枝,找些蚂蚱放在里面,变成给它们的一个乐园。我们朝南的窑洞,山的这边是一条河,河的对面又是山,每天都有骆驼,有运输队从那边走过,唱《信天游》。夏天洗澡的时候,我们把衣服一脱,脏衣服一扔,站在矮凳子上,阿姨拿着脸盆往我们头上冲,另一边一堆衣服是干净的,大家也不分你的我的,拿到哪件就穿哪件。冬天挺冷的,大家都在房子外面“挤暖暖”玩,我现在回想,可能是因为穿得少,但我们都玩得很开心,同学们生活得很愉快。

首长们也很重视我们。看到那些老首长,就好像看到自己的父母阿姨一样。回想起朱德总司令坐在一棵树旁,我们大家围着趴在他背上,好像一个革命大家庭。康克清妈妈到我们这儿来,我们也很随便,跟她一起玩。老师们对我们也很好,经常给我们唱歌、表演,那些歌我们现在还记得,“都是陕北的好娃娃,骑白马、扛大枪,将来我快点长大,好为国家把枪扛”。有一个老师叫史平,她后来是北京电影制片厂的制片人,她的丈夫是钱江。她在我们那边教过美术,带我们去河边捡沙子,沙子比较硬,她一雕一刻,就弄得像个汽车,像一只鸡什么的,还画了很多小朋友的画,我们都贴在墙上。我们在保育院的时候还模仿过延安娶媳妇的民俗,有一个比我小一点的女孩子,给她拿一个板凳,几个人抬着板凳,前面还有几个人拿着棍子,喔哩哇啦地扮作吹喇叭。我们也很喜欢当地的秧歌,还学过一点高跷、腰鼓。

1939年日本轰炸,学校搬到了安塞,大概1940年搬回来,我们都是跟着学校走。到了1942年,要上小学的时候,我们大家说不想去,都拽着史平老师。史平老师就请示,让我们再多留一年吧。就这样,我们的一年级是在保育院上的,1943年才真正去上小学。当时延安的保育小学跟保育院是一个体系,是有联系的。我们去了小学以后,比保育院学习忙了一点,但也是同样的生活,我们有一个生活阿姨,也是住在窑洞里。我记得一年级、二年级的时候还是男女生在一块,女孩大部分剃光头,或是把头发剪得很短,因为怕长虱子。这些就是我童年的愉快生活。

和母亲从陌生到亲近

在保育院的时候,母亲来看过我。她曾经说过这么一句话:我那段时间来看你,你傻乎乎地跟同学们在一块,看到我时没有表情。记得当时她看着我说,你就是祖慧吗?我说是啊。她问,那你怎么不叫我妈妈?我才说,哦,妈妈。我们之间好像很陌生,她都不敢认我。她拿了点花生、枣给我,她给我讲,我拿到之后马上就你一点、他一点地分给大家,分完就跑了,就离开她了。当时我们这些孩子对父母没太多感情,好像还挺骄傲似的。进了保小以后,有几个学期我母亲也没去接过我。一直到了1945年一二月份,寒假的时候,母亲才把我接到延安,让我在延安继续上学。她住在这边的山坡上,过了延河,对面就是延安市。

后来,我得了猩红热,母亲把我送到医院,这段时间我与母亲才逐渐地亲近。在医院里,她看护我,给我讲故事,教我《木兰辞》,我的印象比较深,我妈妈对我还真不错。等我好了以后,她把我接回去,头两天她背着我上厕所,因为厕所在外面,她怕我走路不方便,我感觉非常温暖。但过了不久,我又到学校去,日本投降的时候,我还跟着学校的腰鼓队打腰鼓。我还演过秧歌剧《兄妹开荒》,我演哥哥,妹妹的扮演者是周扬的女儿,叫周密,当时我们俩同班。每年春节都可以到秧歌队看秧歌,我很喜欢。

日本投降以后没多久,10月、11月那个时间,大批的延安的人都往东北和张家口那边走。我母亲带着我和哥哥也加入进来。经过山西时,在山西的一座高山上,那里特别冷,老百姓特别穷,穷到他们穿的棉裤是白颜色的,因为没有钱染,而且棉裤特别厚,一放就可以立在那儿。我还记得那时吃莜面,莜面不能吃得太饱,吃太饱对胃不好,我们还要搁好多醋。印象很深的是到了左云,总算到县城了,我们住在一个招待所,进去一看,哎呦,这么漂亮,床是弹簧床,是软的。还有就是经过穆柯寨,说是穆桂英的地方,因为穆桂英打的旗子不能低头,所以那里的门楼特别高。

蒋祖慧、陈明、丁玲、蒋祖林合影

到了张家口,我母亲要去参加土改工作,就把我放在萧三的家里。我还是在读小学,就每天走读。我哥哥是由艾青管,他因为上了中学,是住校的。后来傅作义要打进来,张家口的人要撤退,我母亲就回来了。然后我们跟萧三一块撤退,好像坐过汽车,也坐过卡车。我哥哥是背着行李跟学校一块走路撤退的。我们翻山越岭到了阜平,这时候周扬的儿子在行军路上去世了。我当时记得母亲跟周扬的关系很好,我跟周密关系也好。母亲就说,你到他家里去吧,省得他们家里气氛不好。我就在他们家住了几天。印象很深的是他们爱吃炸馒头和粥。我还跟周密一块到河里游泳,其实我们也不会游,就是瞎扑腾。周密也到我们家里来住过几天。

母亲引领我走上舞蹈道路

1947年,我进入了晋察冀边区联中。这是个随军学校,1946年成立,是由石家庄的三个中学合并起来,跟着聂荣臻的解放军部队,一路走到建屏县(今河北平山县)的。这里有个插曲,我跟我母亲在阜平住的时候,过年有秧歌队演出,我母亲让我跟她的警卫员张来福演《夫妻识字》。有个中学同班同学见了我,说起我当时在阜平演戏,他还记得我演的《夫妻识字》。

我们的学校有点特殊,有生产任务。假期,我们到一个村子的被服厂,给晋冀鲁豫的军人做棉袄棉裤。我不太会做,就让我铺棉花,棉花我也铺得不匀,改为砸扣眼,这个最简单,是用削铅笔的刀子在画好的道上砸。后来我就一直做这项工作。我们住在老百姓家里,一个炕睡好几个人,翻身都困难,还怕晚上房里会有蝎子臭虫。我们会帮老百姓打扫院子、挑水,两个人挑一桶水,我们跟群众关系搞得很好。我母亲也反复强调,要跟上群众,不要搞特殊化。

1948年10月,我们中学搬到石家庄旁边的一个村。这个村离正定很近,我母亲住在那儿。有时候我就礼拜天跑去正定,然后又跑回来,也不觉得辛苦,从小锻炼得比较皮实。我母亲去参加在匈牙利举办的世界妇女代表大会,她要先走到东北,从东北再去苏联。她在东北就说,她将来要留在东北,希望我也去那儿。所以大概在10月、11月间,我初二刚上了没两个月,就跟着陈明(丁玲后来的丈夫)叔叔一块坐汽车,从石家庄旁边经过大连到了东北。我们住在沈阳鲁艺。

在那里没两个月,春节期间,当时朝鲜商务代办处的一个主任来看望陈锦清。陈锦清之前是延安鲁艺的,她的丈夫是张庚。她到朝鲜去学过六个月的舞蹈,所以代办处来看她,我母亲也认识她,就提议说:干脆把我的女儿也带去学舞蹈吧。我听见了母亲的话,对她说我不想去,我说同学们平时都在议论,快解放了,解放之后需要建设,需要搞工业,我想搞化学。我母亲就给我做工作,我记得她说参加妇代会之后路过苏联,在那里看了两个芭蕾舞剧,印象特别深。一个是《泪泉》,这是普希金的诗,她给我介绍说演员怎么怎么好,还拿了一张乌兰诺娃的照片给我。另一个戏也是普希金的诗改编的,叫《青铜骑士》。她说,《青铜骑士》的舞台不知道怎么搞的,全都是水,主人公站在列宁格勒的雕塑像上往前看。她说,咱们都像是“土包子”,没见过这些,新中国成立后需要有这种文艺,这也等于是革命,不是只有建设才算。当时陈锦清也给我做工作,我就同意了,去了朝鲜学习舞蹈。

“延安的娃娃”在国外学习

学了两三个月后,我很疑惑,这就是舞蹈吗?我感觉不太像我母亲说的那种。我的老师崔承喜会说中文,抗战期间她在中国待过,跟梅兰芳、韩世昌他们关系非常好。她很崇拜中国的戏曲。我问她,这就是我学的舞蹈?她说:“你是不是想说芭蕾舞啊?我这儿也能学,不过你要先打基础。”她那里也有芭蕾课,可能现在看来不太地道,有朝鲜舞课,有新兴舞,实际是现代舞课,还有一门南方舞的课。南方舞是她到东南亚演出时学到的,她把它整理成一套训练体系,风格性不是很强,但各种动作比较多,造型也比较多。还有一堂课叫节奏课,这实际上就是创作的萌芽,课上我们跟着不同的节奏随便做动作,自己想动作。这五门课不是每天都有,我们是今天学这个,明天学那个。崔承喜对中国舞蹈还是有贡献的。

刚学了不到一年,1950年6月,朝鲜战争爆发了。一爆发我们就被送回国,回来在家里待了两三个月,我母亲把我送到中央戏剧学院舞蹈团。1954年北京舞蹈学校成立,我又进五年级学习。1956年,我被派到苏联学习编导。1957年的时候,我在苏联得知我母亲成了“右派”,就给母亲打了个电话。平时我没有机会给母亲打电话,通了话,我母亲说:你就相信党,别的事情都别管。之后我在支部会上说了我母亲的事情,同志们对我说:你是延安的娃娃,你妈妈的事情跟你没有关系,你要专心学习,别管国内的事情。那时我们看不到《人民日报》,也不看《真理报》,就在苏联专心学习。

1953年的全家合影。前排丁玲、蒋祖慧,后排蒋祖林、陈明(图片来自新京报书评周刊)

到了1959年,在苏联三年了,我们可以赶在中华人民共和国成立十周年国庆的时候回国一次。那时我接到我母亲的信,她正在北大荒。我去北大荒看我母亲的时候,她的精神面貌非常好,她跟我说:“你看,这里有很多知青,我看到他们,就跟看到你一样,我的事情,你要相信党,不要管,我在这里生活得很好。”

母亲的教诲影响深远

我母亲对我影响比较深的就是她让我学舞蹈。她觉得跳舞不是我们想象的蹦蹦跳跳,而且新中国成立之后需要有舞蹈建设,因为她看到过苏联的大剧院,看到普希金著作改编的戏,是很有文化的。我在中央歌舞团的时候,有一次,我跟一个演员同时学跳《花鼓灯》,学完了要汇报表演的时候,这个演员让我跳,我说你来跳吧。回去我就跟我母亲讲,是我让那个演员跳的,当时我母亲没说什么。后来有人来看我母亲,母亲就当着别人的面说:我女儿没有名利思想啊,她在审查节目的时候让别人跳,她在后头。我觉得这是母亲对我的肯定,就是说不要去争名争利,这一点对我潜移默化地产生着影响。

记得在中央戏剧学院舞蹈团学习的时候,马祥麟老师要用古典舞的身韵给我排一个叫《采花》的独舞。马老师是学昆曲的,专门教身韵,觉得我的身韵比较好。可我觉得《采花》没劲。我与母亲沟通,她回了封信说,花是人人都热爱的,它是美丽的,美丽的东西大家都喜欢,其实你也挺喜欢花的,你不要回避这个问题,不要以为喜欢花的人都是有钱阶级,都是什么小姐。她说我的观点是错误的,对美的东西是应该喜欢的,不能老把这个以小姐少爷来区别。这使我在后来学习的时候,减少了很多偏见,能够广泛地学习。

蒋祖慧(丁玲摄)

我被派去留苏学编导的时候,母亲又给我写过一封信。当时我虽然对苏联很向往,但对出国学习有顾虑,觉得自己是要搞民族的,出去了会不会把民族的东西丢掉?而且我还年轻,想当演员。我把我的思想跟母亲透露,她就在信里说,要发展中国的东西,也需要借鉴外国的,出去开开眼界,对将来搞中国的东西是很有好处的。她还跟我谈到,我们不能老是排人家的东西,照搬人家的,得有自己的创作。后来我出国的时候,母亲给我带了一本《毛泽东选集》,还有一把戏曲用的双剑,这把双剑是她以前给我买的,她的意思就是让我在国外也能够练习,不要忘了中国的东西。

我母亲的经历是大起大落的,严格说来,这些没有影响到我,原因是她从来不让我知道。我见到她时,她总是很乐观的。她也让我保持一个乐观的心态,成为一个乐天派。这方面我觉得母亲对我是非常爱护的,让我一直比较健康地成长。她对我的儿子也有同样的期待,我儿子很小的时候她就说过,将来也不希望他非要怎么样,只要能成为一个好人,对社会有用,她就很满意了。这一点我也记住了,其实不需要非要争第一,人品才是第一位的。

最后,我觉得这次口述史工作是很大的创举。过去有些好的东西可以借鉴,有些不好的东西可以避免。我们老一代的经历、观点,可以给后人留下些经验和教训,会有一些启发或帮助。

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号