在中国漫长的历史中,历朝历代的统治者注意到社会保障对维护社会长治久安的重要性,不乏有人提出救灾赈民的主张,但现实中往往束手无策。中共在成立不久便提出了实行社会保险的想法,并在条件非常有限的情况下积极探索社会保障的道路。

文 | 七四五

在中国漫长的历史中,历朝历代的统治者都已经注意到社会保障对维护社会长治久安的重要性,不乏有人提出救灾赈民的主张并付出实践。然而这一套方式的可行性与封建社会制度的生命力息息相关,随着封建王朝进入衰落时期,特别是近代以来,封建王朝政府对地方社会的各类问题往往束手无策。华北地区1875年开始爆发的丁戊奇荒在官方的表述中称为“二百三十余年来未见之惨凄”,然而清廷的各种救灾措施因为战乱与腐败发挥出的作用极其有限。事实也证明,清政府在社会保障上的无能最终只会加剧社会矛盾的激化,太平天国、捻军大部分起义军都是在对清廷绝望之后走上反抗道路的。

1942年河南大饥荒

民国建立以后,孙中山以三民主义为指导思想,开始领导国民政府进行社会保险的尝试。特别是在国民革命运动高潮的20年代,国民政府陆续制定了关于工厂雇工和工会活动的法,但限于当时实际条件,这些法律法规即使在工业比较发达的大城市都没有落实下来,对广大欠发展地区的意义更是微乎其微。在整个民国时期,这类社会保障制度的实施情况都基本如此。

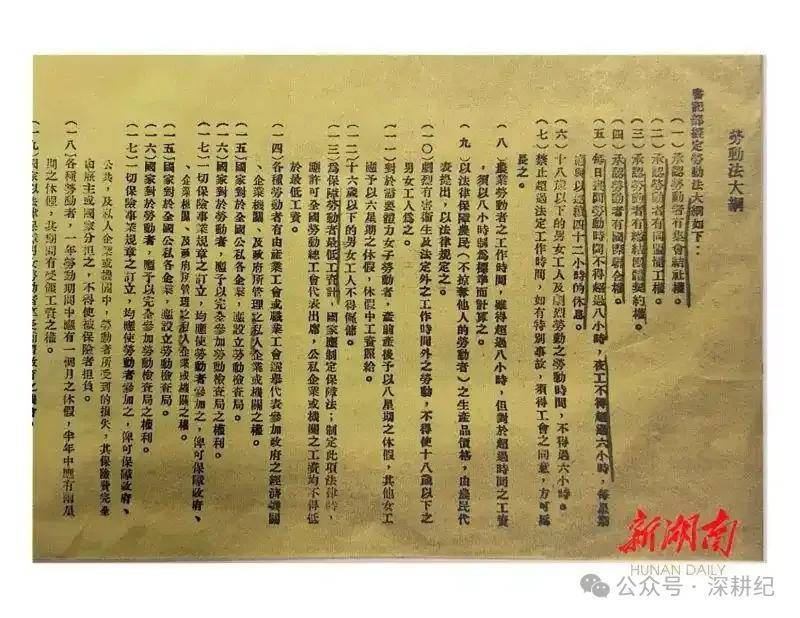

早期主要在城市活动的中共,很早就注意到工人队伍的待遇问题。中共在成立不久便提出了实行社会保险的想法。1922年中国社会主义青年团机关报《先驱》刊发了劳动组合书记部起草的《劳动法案大纲》,在19条意见中不仅要求保障劳动者的结社、罢工与契约缔结的权利,还提出了保障工人最低工资和参与管理的要求。《大纲》面向全国产业工人,本质是一份动员工人关心本国劳动法律的宣传单。尽管这一呼声被没有被北洋政府国会理会,但为刚刚成立的中共团结了较早一批热心的工人队伍,锻炼了和工人交往的能力。

1922年8月,中国劳动组合书记部发布《劳动法案大纲》

早期社会保障的构想很多直接来自苏俄的社会实践经验。1921年底召开的全俄苏维埃代表大会上宣布的“社会保险”,在中国引起了瞿秋白的注意。他在1922年11月发布于《晨报》的《欧俄新定之劳工保险法》中向中国读者介绍了社会保险的诸多优点,如覆盖全体雇佣劳动者、补助种类全、只对企业收取缴费等等。而在实际中,尚未领导地方政权的中共并没有施行国家社会保障的能力,只有在土地革命开展、革命根据地建立以后,探索社会保障的道路才总算开辟。

土地革命战争时期,红军陆续在不同地区建立了多个革命根据地,开始积攒了根据地建设的经验。中央革命根据地是当时最重要的根据地之一,直接接受中共中央的领导,全盛时期拥有近250万人口。因此中央苏区的根据地建设也最有典型意义。

1931年中华苏维埃工农兵第一次代表大会通过的《中华苏维埃共和国劳动法》,不仅将全体从事生产和各机关的雇佣劳动者纳入适用范围,而且明文规定了医疗、失业、贫困补助等七种社会保险。按照规定,雇主应在工资之外,将总工资额的百分之十至百分之十五缴入社会保险基金。当时雇佣工人必须经过工会和失业劳动介绍所寻求工作,并由职工会代表出面与雇工签订集体合同。私人签订的劳动契约不被承认,因此白区中盛行的劳动包工制在苏区基本被消灭,工头、招工员和买办也基本不存在。需要注意的是,由于苏区地方经济落后,除直接参与工业生产的雇佣工人,还存在大量雇农、苦力、家庭帮工等特殊劳动者。这些劳动者由于工作条件各不相同,因此只能适用《劳动法》的一般性规定,具体待遇问题还需要苏区作进一步的详细规定。

中华苏维埃共和国中央执行委员会关于实施劳动法的决议案

诸如医疗、教育方面的社会保障,在根据地一切只能是从零起步,首先就是从破除旧社会遗毒开始。如各根据地相继开展的消灭巫医、卫生宣传运动,用医院逐渐取代了传统的巫医行治。由于当时医药紧缺,苏区医院大多只能使用草药医治,一些地方还建立了草药库。而教育工作的开展则格外艰难,1930年《赣西南特委政权工作报告》直言“文化工作因文化人才缺乏,没有多大成绩,有许多地方还有读四书五经及资产阶级课本。”不过当时苏区已经普遍建立了贫农识字夜校,而小、中、高各级学校依然在艰难中摸索。

对当时的根据地大部分群众来说,社会保障依旧是个超前的概念。特别是对占总人口大多数的农民而言,保障他们生活的重中之重依然是土地问题。可以说,土地问题的解决与否关系到整个根据地的稳定而解决土地问题的第一步,就是土地的分配。

中央苏区组成部分之一的赣西南区,其原来土地革命开展进程比隔壁闽西区要慢一些。1929年初毛泽东领导红四军进入当地后,总结了井冈山根据地的土地革命经验,推出《兴国土地法》以指导赣西南土地革命推进。《土地法》规定“没收一切公共土地及地主阶级的土地归兴国工农兵代表会议政府所有”,按人口和劳动力标准进行公平分地。而对于易受灾害影响的脆弱农民,中央苏区在1931年颁行的《关于经济政策的决议案》中规定减免因意外或受自然灾害的人员纳税额,对于丧失劳动能力且没有家属依靠的老弱病残及孤寡者,苏维埃政府必须给予救济。

探访中华苏维埃共和国临时中央政府大礼堂

除了分地,苏区政府还动员各地群众进行互助,诞生出革命互济会这样的群众团体。在反围剿的困难时期中,各地互济会承担了协助苏区政府帮助红军家属、抚恤烈士家属和扩充红军的职责,同时对本地困难群众进行纾困。一些条件良好的互济会也会主动缓解苏区财政困难,积极配合苏区政府的推销公债和借谷工作。互济会的影响甚至能辐射到周围的白区,一些毗邻白区的互济会在白区群众出现困难时主动救助,如1933年多地苏区互济会针对白区洪灾发起募捐,甚至远在上海的困难工人也收到过红军学校互济会的捐款。革命互济会一直活跃到延安时期,1937年改名为抗敌互济会,直到1941年才被负责救灾赈济的边区民政厅取代。可以说,互济会作为一个受党领导的基层群众团体,有力地动员和锻炼了群众,其意义已经超出了一般的互助组织。

1934年中华苏区革命互济会会员证

进入边区时期后,由于国军“剿共”和日寇的劫掠,再加之连年天灾欠收,造成了边区常年普遍的饥荒和灾难,其条件不比南方苏区优越。因此救灾和安置根据地内外难民成了社会保障的第一要紧,这一时期主要负责社会保障工作的是上文提到的民政厅。如在1943年的“反扫荡”中,边区政府在北岳区(晋察冀边区在河北、山西两省交界处的行政区)“抚恤了三千一百多人,共发抚恤金十七万八千一百三十八元”,“赈济棉衣款三十多万元,救济粮六万五千多斤”,对无力重建房屋者也发放了修房补助。对已经受灾的农民,边区政府一方面进行减税免税,一方面帮助他们快速恢复发展生产,比如介绍工作、提供贷款等等。由于周围难民数量巨大,边区不可能完全接纳全部难民,因此以帮助他们自力更生为主要目标,一边为他们安置居住或提供路费,一边帮助他们介绍工作。群众互助运动在这一时期依旧发挥作用。1944年,边区政府在陇东开设了义仓,平时接受有余粮者的捐赠,灾时便可用于救灾,一些灾区民众也会互相帮助重建。

在中共中央进入延安之前,整个边区都没有像样的医疗机构,并且常年肆虐各类流行病。1937年,延安首先成立了中央医院,到1943年时已经有超过百名医护人员,设有200多张床位。鉴于社会上的卫生情况,边区在基层设立了防疫委员会、保健药社等组织,还鼓励各地群众自办卫生合作社,填补了原先基础卫生事业的空缺。对于本地医疗资源匮乏的地区,边区要求各地政府定期组织医疗队到周边地区出诊,帮助群众预防和治疗疾病。面对民众普遍的医疗观念的缺失与不良卫生习惯问题,边区开展了大规模的群众卫生运动。以“卫生运动周”为例,动员全体社会开展“大扫除”,毛泽东、朱德等领导同志亲自参与。

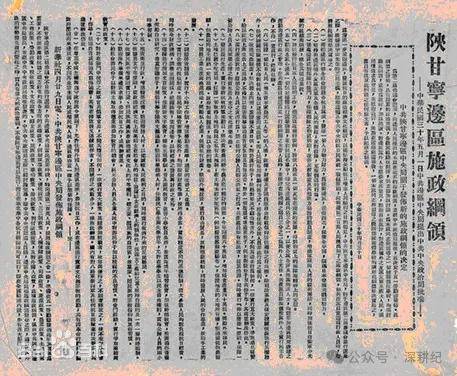

1937年《陕甘宁特区政府施政纲领》明确规定“实施普及的义务的免费的教育”,较原先南方苏区教育实属一大进步。当时的社会教育主要有识字班、夜校等形式。无论何种形式,这些教育都执行“抗日的教育政策”,小学、中学教育都实行不同程度的军事化管理。当时课程不仅有作为主体的国语,还设有政治、军事、算数和劳动教育等科目,符合当时抗日救亡的社会需要。为了让课目变得通俗易懂,很多授课以唱歌的方式开展,文化水平低的群众也能理解各种抗日爱国歌曲。

陕甘宁边区施政纲领

抗日战争爆发之前,边区的工业发展极其缓慢,只有极少数的手工作坊,使得当地长期处于物资不足的情况。为了扭转这一情况,边区政府大力发展各种公、私营工商业,到1944年仅公营厂职工已经约有8000人。除此之外还有大量的雇佣劳动者,据1937年统计,3万多名工会会员中,雇农占65%,手工业工人占28%,商店店员和工矿交通企业职工占7%。全面抗战爆发前,陕北省苏维埃政府的劳动法只覆盖“工钱劳动者”(不包括独立劳动者、师父、老板),当时标准工作时长依然为八小时,特殊岗位工作者和年纪较小者工时更短。工人的最低工资由劳动委员会规定并监督落实,计件工资则必须以每日正常的生产量为标准。另外原先对工人征收的保证金、罚款也被取消。

全面抗战开始后,为了巩固广泛的统一战线,原先苏维埃劳动法被停止,对资本家、富农经营生产事业的一些限制慢慢取消。边区政府于1940年制订了新的《陕甘宁边区劳动保护条例(草案)》来作为新的劳工法律保障。而广大雇农则主要依靠雇农工会团结起来。《陕甘省雇农工会简章及斗争纲领》中规定到:雇工每天日出而作、日落而息,中间休息五次,夜工必须另外计费;禁止雇主大骂雇工,否则依工会处罚;雇工每天三餐,五天犒劳一次,雇主与雇工用餐标准一致;雇主不得任意辞退雇工,一切需经过工会许可后辞退。

抗战爆发后,边区政府对民族工商业者采取联合和斗争两重性的策略。为妥善解决劳资争议,对争议双方实行仲解制度,尽可能减少内部摩擦的原则。调节原则是要求资方少赚一点钱、适当改善工人生活,也要求工人以抗日大业为重,不提过分要求。

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM