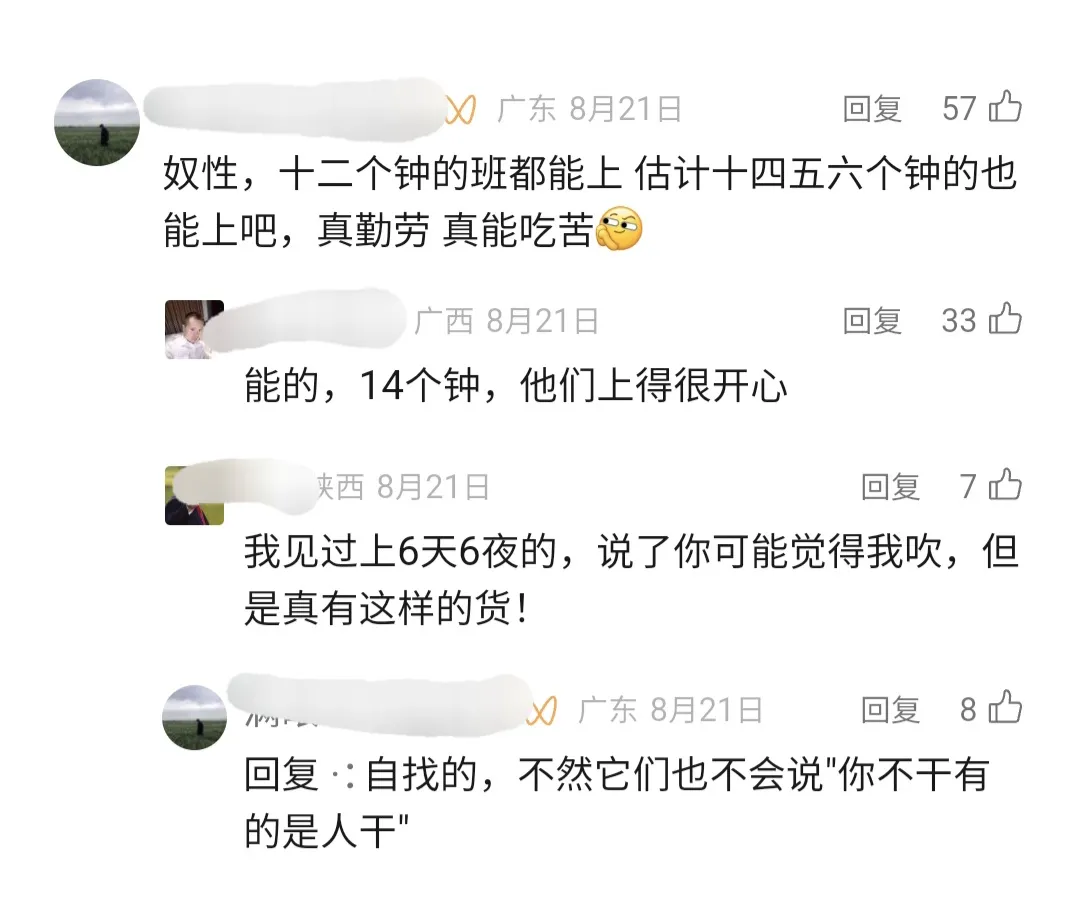

今天在网络和现实中,经常可以听到这样的话:“中国人真能吃苦,十二个钟头的班能上,十四五六个钟头也能上”;

“中国人天生奴性”;“加班文化就是中国特色”。

这些言论乍听之下好像是犀利的批判,带着一点嘲讽甚至是无奈。但仔细一想,它们其实并没有真正触及问题的核心,反而在客观上把矛头指向了最底层的劳动者,把一切复杂的社会矛盾归结为“民族性格”。这种说法不仅荒谬,而且对劳动人民是一种二次伤害。

所谓“奴性”,并不是中国人的天性,更不是基因里注定的东西,而是阶级斗争与意识形态博弈的产物。

劳动人民之所以在超长工时、低工资、无休止的竞争中依然忍受,并不是因为他们喜欢受压迫,而是因为生存被资本严密控制。要维持这种状况,资本家和掌握权力的人不可能仅仅依靠经济剥削和行政命令,他们更深层的统治手段,是让工人自己相信这种处境是合理的、是应该的,甚至是值得骄傲的。

因此我们看到,从小到大的教育中不断强调“吃得苦中苦,方为人上人”,让一代代年轻人以为只要忍辱负重、拼命吃苦,就能换来阶层跃升;媒体里充斥着“拼命三郎”的报道,把过劳甚至猝死都描绘成“燃烧自己”的伟大形象;

企业文化里每天灌输“忠诚、责任、奉献”,让员工觉得为资本卖命是光荣的使命;

消费主义则通过房贷、车贷、教育、医疗等各种支出,把人们套牢在债务和焦虑中,不得不拼命工作才能维持表面的体面。

久而久之,本该是压迫的现实,却被包装成一种道德美德。劳动者自己也逐渐习惯,甚至以此自豪。所谓的“奴性”,恰恰是资本在意识形态上的胜利,是一种被制造出来的幻象。

然而历史早已证明,中国人绝不是“天生奴性”。在抗日战争和解放战争中,正是这些被讥笑为“奴性”的工农,拿着小米加步枪,面对敌人飞机大炮,爆发出惊人的斗志和创造力。

他们不怕牺牲,英勇顽强,在毛主席的领导下,所向披靡,打败了日本侵略者,推翻了反动政权,赢得了属于自己的解放。

如果他们真是天生顺从、逆来顺受,怎么可能完成这样惊心动魄的历史壮举?可见,工农群众的本质并不是奴隶,而是在革命意识形态的引导下,能够成为改写历史的伟大力量。

这就说明一个道理:所谓“奴性”,根本不是民族特质,而是意识形态环境造成的。当工人农民拥有清晰的阶级觉悟时,他们无所畏惧;当他们被资本的观念包围时,他们被迫沉默。劳动人民的沉默,不是因为他们骨子里有奴性,而是因为在现实中缺乏正确思想的指引。

今天的现实中,长工时、996、大小周、无偿加班,早已成为普遍现象。无数年轻人被迫在工厂和办公室里透支健康,甚至不乏因为过劳倒在工位上的新闻。而这些现象并没有引起资本的羞耻,反而被他们包装成“奋斗精神”,被企业写进“价值观”,被媒体歌颂为“拼搏榜样”。

劳动人民本该是被压榨的受害者,却在话语体系中被塑造成“勤劳能吃苦”的自豪典范。久而久之,甚至有一些人也接受了这种逻辑,把过劳当作证明自身价值的方式。正是在这样的背景下,“奴性”一词才流行起来。但它并不是劳动人民自身的“天性”,而是资本和意识形态共同作用下的结果。

值得注意的是,那些喜欢动辄以“奴性”来讽刺的人,看似比别人清醒,实际上只是陷入了一种浅薄的优越感。他们并没有真正批判系统的本质,也没有去追问资本如何制定工时、如何攫取剩余价值、如何在思想上殖民劳动者。

他们不去质问谁是压迫者,却转而把嘲讽矛头指向了受害者本身。只要甩下一句“中国人天生奴性”,一切问题都仿佛找到了解释:制度不必批判,资本不必揭露,责任全都归结到工人自己头上。这种所谓的“聪明”,其实是最愚蠢的,因为它最终为资本家开脱,把压迫合理化。

这种姿态,本质上是一种高高在上的自恋。它建立在对底层劳动人民的蔑视之上,看似与资本保持距离,实则和资本唱着同一首歌。因为资本最希望看到的,就是工人们自我怀疑、自我否定,甚至互相指责,而不是去思考如何团结和反抗。而那些动辄把“奴性”挂在嘴边的人,恰恰在无意识中充当了资本的帮凶。

真正需要揭露的,不是工人加班时的沉默,而是背后强加给他们的精神枷锁;真正需要批判的,不是劳动人民的忍耐,而是资本对他们的系统性剥削,以及那种替资本开脱的虚伪言论。

劳动人民从来不是奴隶,他们之所以沉默,只是暂时缺乏改变现状的力量。一旦他们重新找回属于自己的立场和觉悟,他们就会再次证明,他们并没有奴性,他们才是推动社会前进的真正主体。历史已经证明过一次,将来也一定会再次证明。

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM