粮食产量提高真的是因为包产到户吗?笔者之前写过几篇文章做了考证:

包产到户真的提高产量了吗?——用数据说话,不能满嘴跑火车

是改革开放与包产到户解决中国人民不挨饿的吗?

《邓选》学习(二十八)粮食产量是因为包产到户提高的吗

到底是谁让中国人吃饱饭?(之二)是袁隆平让中国人吃饱饭了吗?

到底是谁让中国人吃饱饭?——绝不是某一两位科学家(之一) 新中国两次绿色革命

在前述考证中,提到了四三方案起到的巨大作用,本篇系统谈一下新中国前三十年的小化肥厂、四三方案化肥厂,以及进口化肥的作用。

1

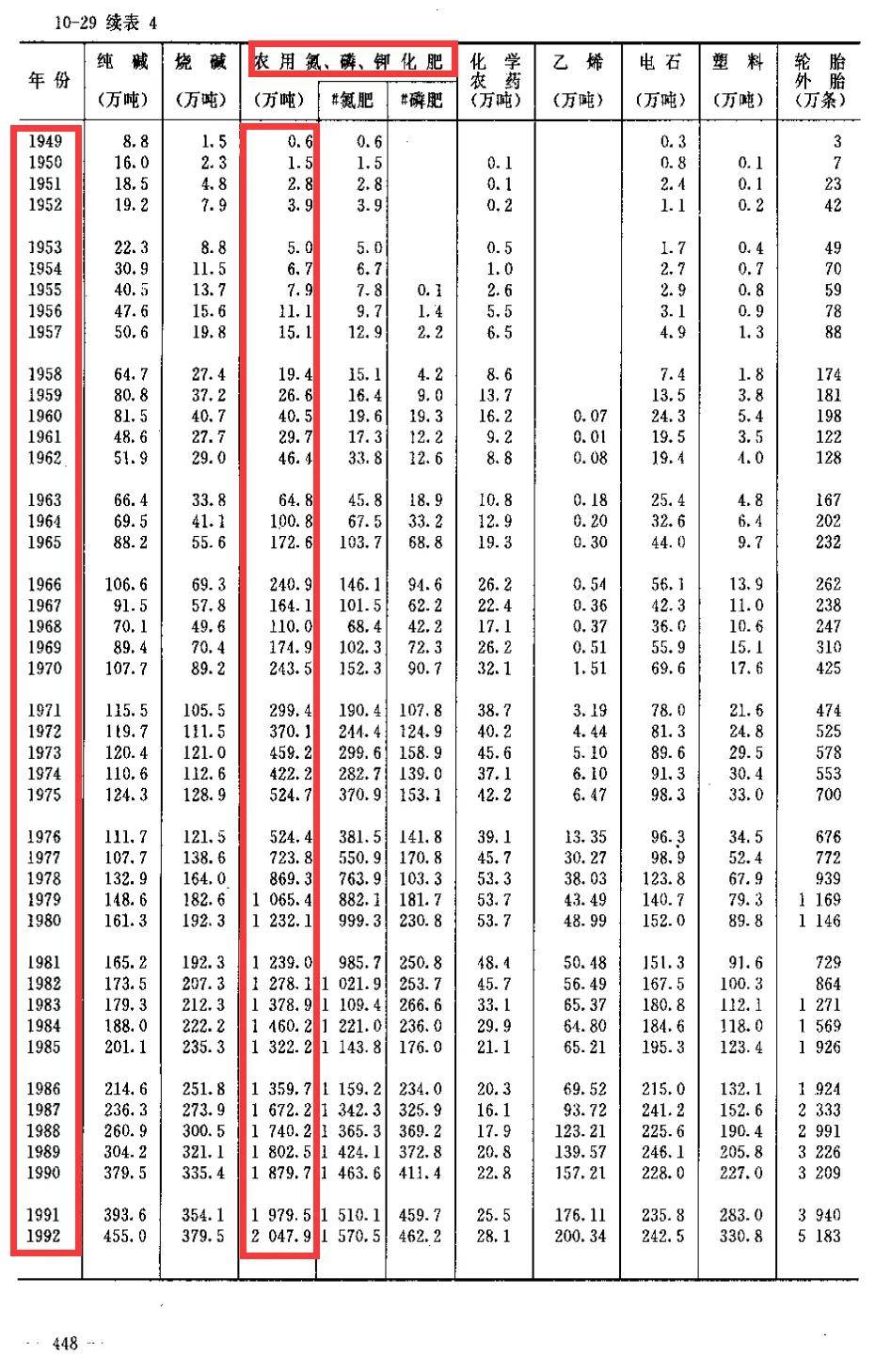

根据《中国统计年鉴1993》,中国1949-1992年化肥产量如下:

▲ 图1

▲图2

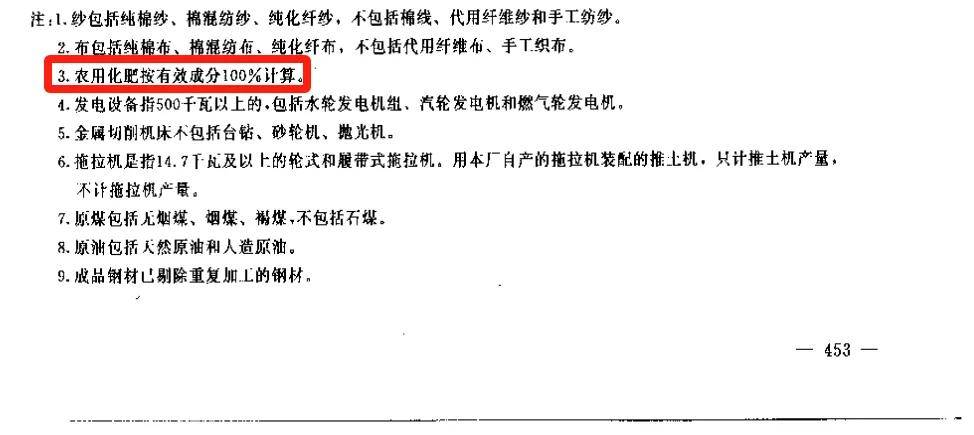

根据中华人民共和国对外经济贸易部《对外贸易统计资料汇编1950-1989》,化肥进口数量:

▲ 图3

2

关于化肥数量的统计,有几个统计口径要了解,否则会出大错的。

1、实物量。即产品实际的重量。举例,我们买了一批化肥,放到称上,显示为1吨,这个1吨就是实物量。

《对外贸易统计资料汇编1950-1989》中笔者划红色框的“实物量”即是如此。

但是,因为化肥中的有效成份不同,比如合成技术先进的公司的产品,每吨化肥含氮量为40%,合成技术落后的公司的产品每吨化肥含氮量为20%。虽然实物量都是一吨,但效用明显不一样。

这个道理就跟含金量一样,9K金(含金量75%)、14K金(含金量58.5%)、18K金(含金量75%)、22K金(含金量91.6%)、足金(含金量99%)、千足金(含金量99.9%)、同样的重量,但是含金量不一样。

类似的还有铁矿石,印度的铁矿石品位最高,达到了61.8%,而美国的铁矿石品位最低,仅为33.30%。中国、乌克兰、巴西、澳大利亚和俄罗斯的铁矿石品位分别为34.50%、35.40%、44.10%、48%和56%。澳大利亚的Goldsworthy铁矿石总铁含量为63.2%,而巴西的Itabira铁矿石总铁含量高达68.9%。

为了便于统计与对比,不同国家制定了不同的标准。其中最广泛的就是折纯统计法。

2、折纯量。按照有效成份,换算成有效重量。两个技术不同的公司,同样都生产了1吨化肥,A公司化肥含氮量为40%,B公司化肥含氮量为20%,折纯后的折纯量为:A公司0.4吨,B公司0.2吨。

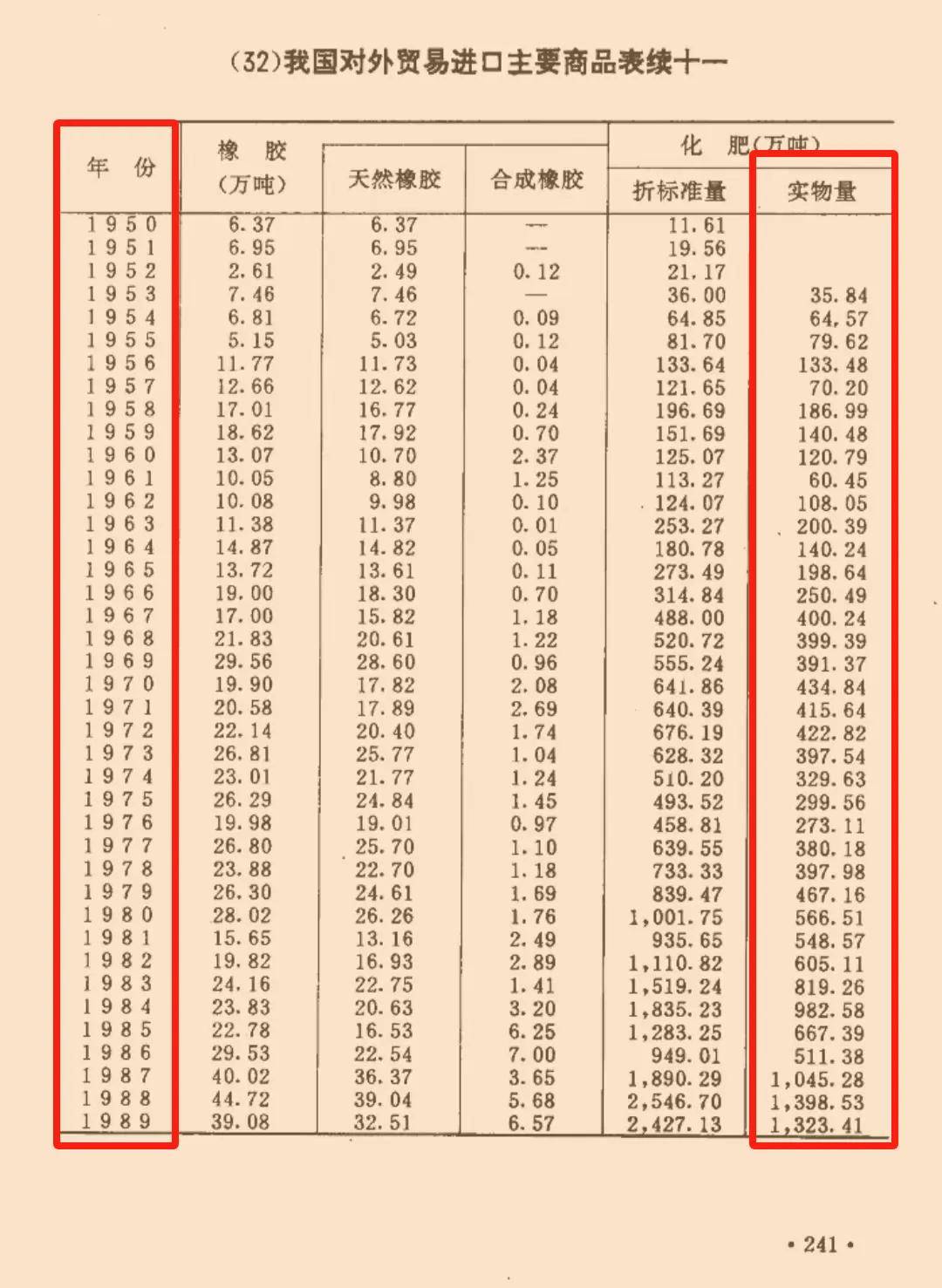

折纯量也称为“按有效成分100%计算”。《中国统计年鉴1993》中,我国1949-1992年化肥产量就是“按有效成分100%计算”,也就是折纯量。

以1977年为例,中国在该年化肥折纯量(“按有效成分100%计算”)723.8万吨,实物量为3600多万吨。实物量相当于折纯量的5倍。

被世界各国所普遍推行的方法是折纯法。联合国年鉴、经互会年鉴以及各国所公布的统计年鉴均按这一方法统计。

3、折标准量。折标准量是将实物量按照固定的有效成分折算。举例,以含氮量20%为固定标准,规定1吨含20%氮的化肥为1标准吨。两个技术不同的公司,同样都生产了1吨化肥,A公司化肥含氮量为40%,B公司化肥含氮量为20%,折标准量为:A公司2吨,B公司1吨。

根据1978年全国供销总社化肥农药供应站137号文的通知,规定化肥的折算标准是:一吨含氮(N)21%的氮肥为一吨“标准氮肥”,一吨含五氧化二磷(P2Os)18%的磷肥为一吨“标准磷肥”;一吨含氧化钾(K₂0)25%的钾肥为一吨“标准钾肥”。依据这一标准就可以折算各类化肥“实物肥(吨)”“标准肥(吨)”的关系。如尿素的含量(N)是46%,那么一吨尿素就等于二吨“标准氮肥”,农民通常讲“双料”与“单料”也就是这个意思;一吨过磷酸钙含五氧化二磷(P2Os)是16~18%,那么一吨过磷酸钙就等于一吨“标准磷肥”。对复合肥的规定是:含氮、磷、钾有效成份总数在60%以上的,一吨复合肥实物等于三吨“标准肥”;含量总数在40~50%的,一吨复合肥实物折二吨“标准肥”;含量总数小于39%的,一吨复合肥专物等于一吨“标准肥”。(摘自1992年《农家科技》)

《对外贸易统计资料汇编1950-1989》中有一栏数据为“折标准量”即是如此。从《对外贸易统计资料汇编1950-1989》中可以看到,“实物量”高于“折标准量”,这说明化肥实际有效成分高于标准有效成分。

以1988、1989年进口化肥为例:

▲ 图4

4、还有一种方法是以植物营养元素计。计算基准为N、P、K

100%,换算公式是:

P=P2O5×0.4364

K=K2O×0.8302

如果不能统一口径,在统计时会出现错误。

3

我们以折纯量为统计口径,看看化肥产量、进口量。

在《对外贸易统计资料汇编1950-1989》中,化肥进口的是实物量,为便于统计,需要将其转换为折纯量。

笔者检索了很多资料,尚未找到所有年份进口化肥折纯量,只找到了1988、1989、1990三年的折纯量。

根据陕西省化肥公司刘守铭发表在《陕西化工》1990年第05期《1988年、1989年我国化肥进口量》、《陕西化工》1991年第6期《1990年中国化肥进口》数据(刘守铭的数据引自《化肥导报》):

1988年、1989、1990年进口化肥数据如下:

▲ 图5

根据上述数据,我们计算一下折纯率:折纯量÷实物量

▲ 图6

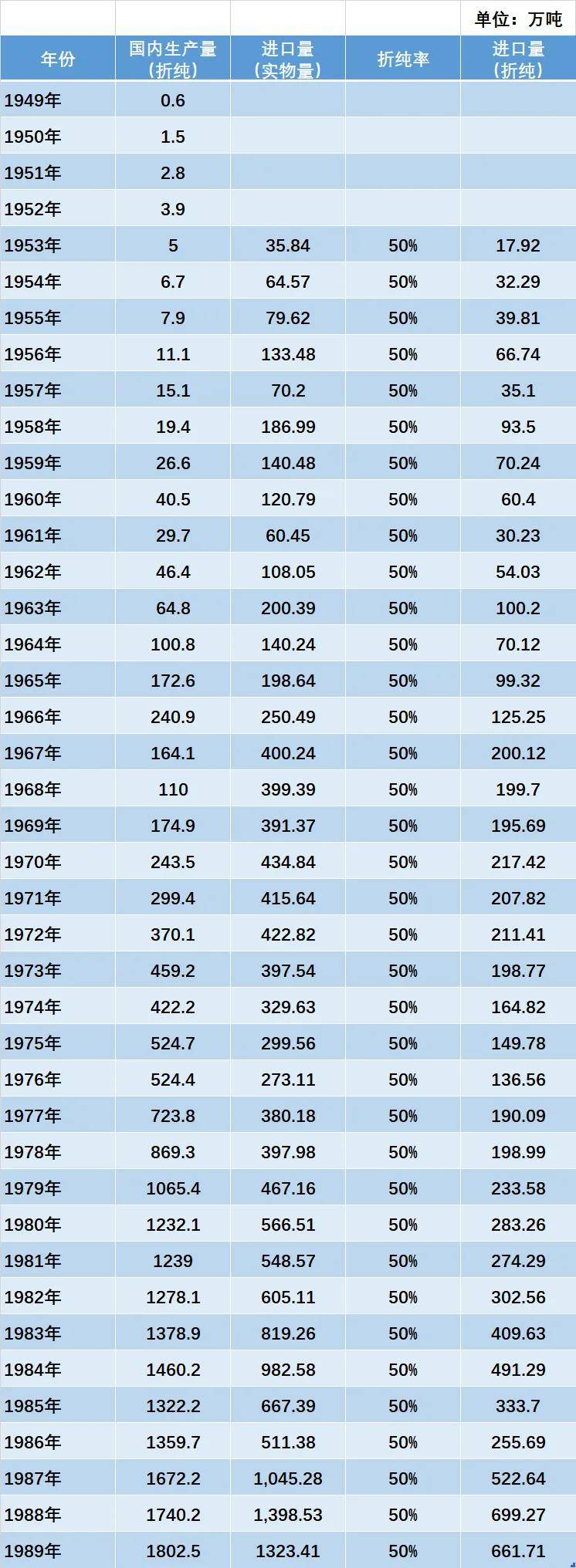

可以看到,折纯率在50%以上,我们以此作为历年进口折纯率,根据《中国统计年鉴1993》、《对外贸易统计资料汇编1950-1989》,化肥生产量、进口量整理如下:

▲ 图7

▲ 图8

可以看到,因为新中国前三十年小化肥厂在六七十年代的大量建设,进口化肥在1972年达到高峰后,从1973年开始回落,1976年下降到136.56万吨(折纯)。

从1977年开始,进口化肥增加,总体呈上升趋势(1985、1986两年下降)。

从1977年开始,国产化肥产量急剧增长,主要原因有两个,一个是新中国自主建设的小化肥厂大量建设,另一个原因是毛主席、周总理批准的四三方案的化工厂陆续投产。

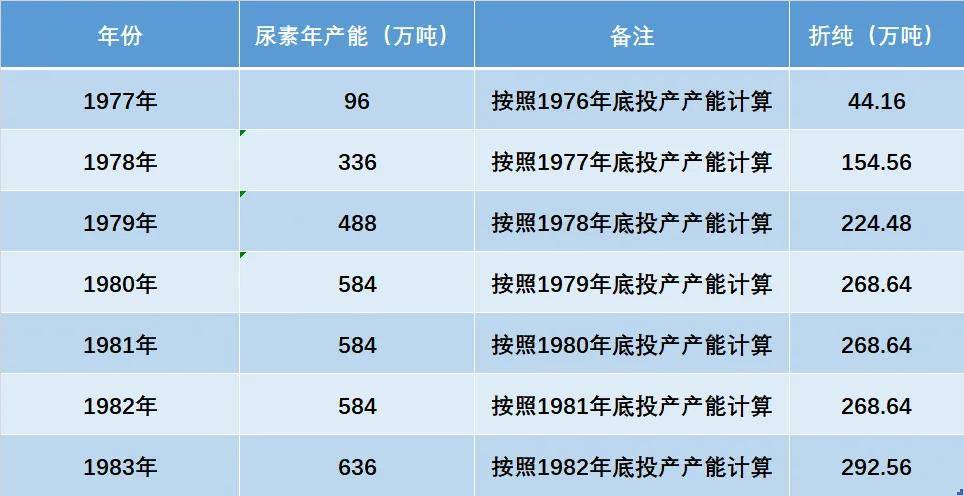

根据“四三方案”的亲历者、报告起草者之一陈锦华的《国事忆述》记载“四三方案”引进的26个项目情况,笔者整理如下:

▲ 图9

尿素折纯率为46%。按照投产时间,整理四三方案每年的产能如下:

▲ 图10

根据上述数据进行整理:

▲ 图11

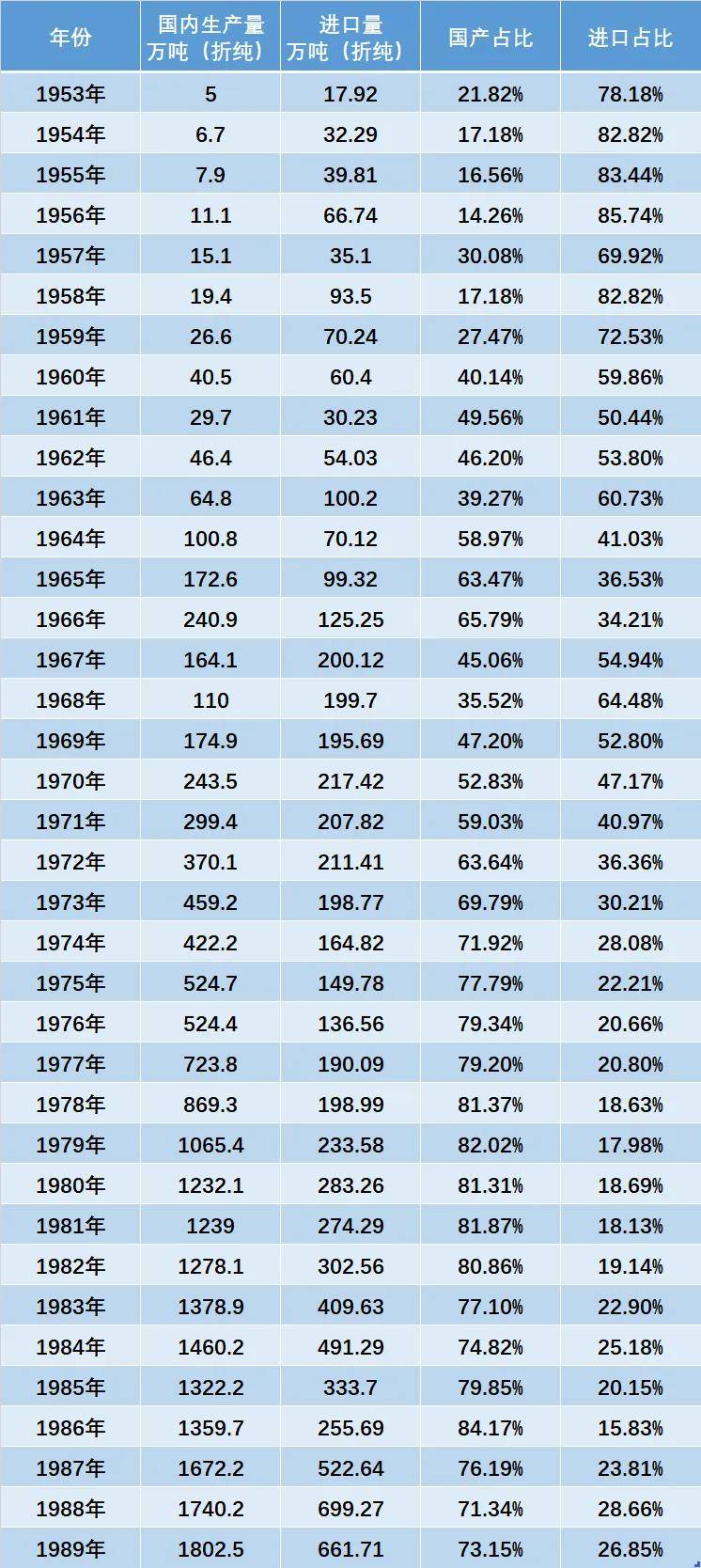

根据上述数据,我们看看国产化肥、进口化肥占比:

▲ 图12

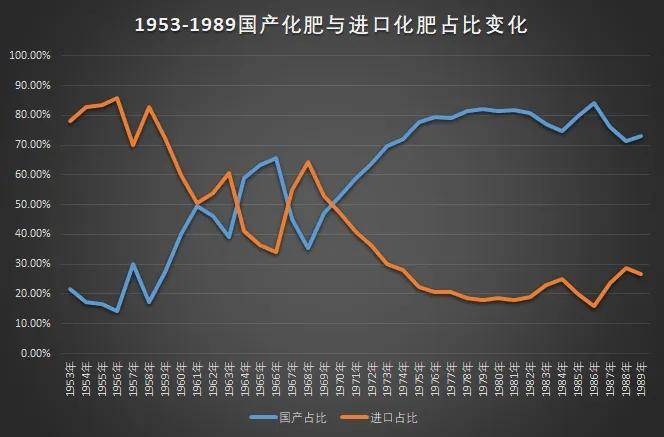

作图如下:

▲ 图13

从上图可以看到,新中国自主建设的小化肥厂(橙色)起到了绝对的中流砥柱作用,四三方案(灰色)与进口化肥(蓝色)起到了重要作用。

整理1953-1989年国产化肥与进口化肥占比的变化:

▲ 图14

从上图可以看到,新中国前三十年独立自主的变化,进口化肥占比从1953年的78.18%上升到1956年最高值85.74%。此后,进口化肥比例逐步走低,直到1976年的20.66%、1978年的18.63%,创下了新中国成立以来的最低点,这体现了新中国人民艰苦卓绝而又巨大进步的自力更生。

进口化肥在1979年达到新的低点17.98%后,随着改革开放又加大了进口,1988年达到28.66%。

根据《瞭望周刊》(1987年43期28-31页)冯伯华《化肥问题探讨》:

【从1949年到1986年37年中累计进口化肥4003万吨,其中“文革”之前的18年占11%,“文革”中的10年占30%,“文革”后的9年占59%。】

就是说,新中国1949-1976的27年间,进口化肥为1949-1986年总进口量的41%,文革后的9年间,进口化肥为1949-1986年总进口量的59%。

作图如下,蓝色为国产化肥占比,橙色为进口化肥占比:

▲ 图15

根据《瞭望周刊》(1987年43期28-31页)冯伯华《化肥问题探讨》:

【我国化肥工业是建国以来才得到迅速发展的。1949年只有旧中国留下的大连、南京两个化肥厂,当年生产化肥6000吨。50年代从苏联引进了几个中型化肥厂,之后,在消化引进技术的基础上,我国自行设计和建造了几十座中型化肥厂,还采用我国独创技术,自行设计和建造了1000多座小型化肥厂。......70年代开始又从西方引进了10多座大型化肥厂。随着新厂的投产,我国化肥产量从1956年突破10万吨开始,连续登了几个大台阶,到1979年已经突破1000万吨,1984年达到1460万吨。

70年代引进的大型化肥广约占现有化肥能力的20%】

根据四三方案1977-1983年的产能情况,可以看到1984年的1460万吨产量基本上都是新中国前三十年自力更生的化肥厂与四三方案引进的化肥厂的产能。其中四三方案到1983年增加了292.56万吨(折纯)产能。

“70年代引进的大型化肥广约占现有化肥能力的20%”也印证了笔者图10中四三方案产能数据推测的准确性。

笔者之前做的考证《包产到户真的提高产量了吗?——用数据说话,不能满嘴跑火车》,数据引用如下:

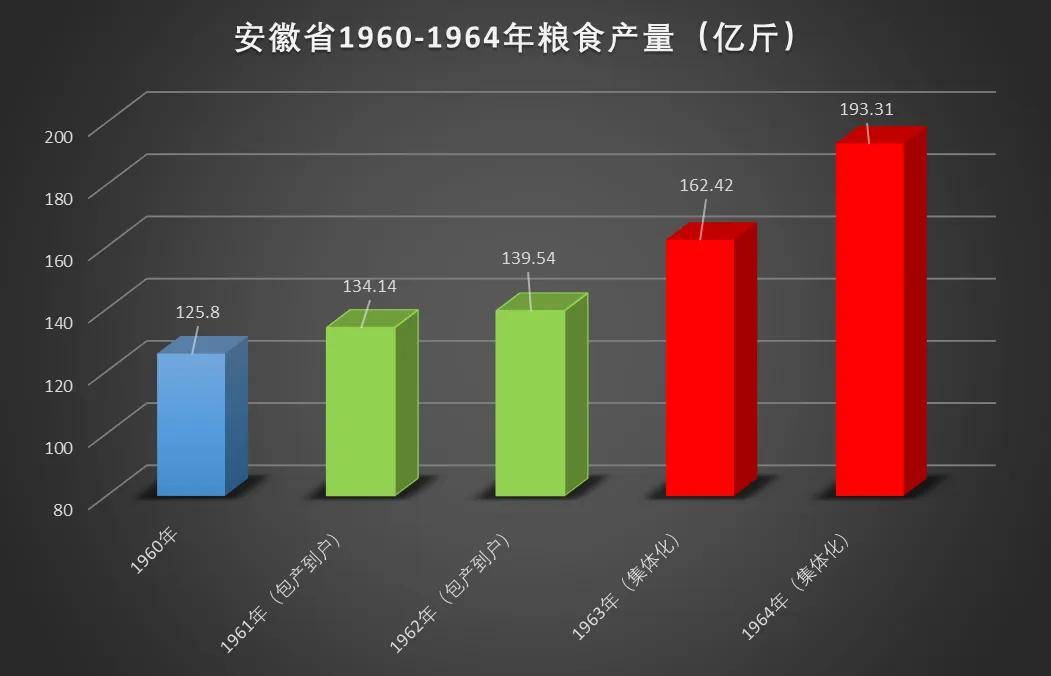

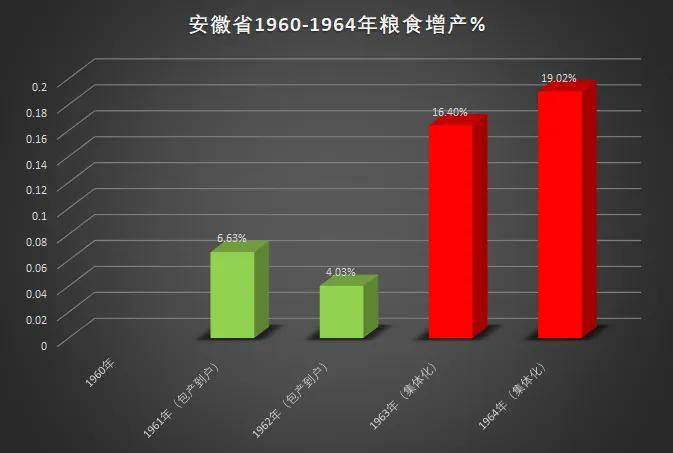

根据《安徽省志 粮食志》,安徽省1960-1964年粮食产量如下:

▲ 图16

从中可以看到,包产到户的两年,粮食产量增产速度分别为6.63%与4.03%;而重新回到集体化后的粮食产量增产速度分别为16.4%与19.02%。

只要懂一点数学知识的,都能看出来这其中的差距——应该说是巨大的差距——包产到户的粮食增产速度远远小于重新集体化后的粮食增产速度。

作图更直观(绿色为包产到户粮食产量,红色为集体化粮食产量):

▲ 图17

▲图18

集体化与包产到户对粮食产量的影响,上图一目了然。

根据邓力群自述《十二个春秋(1975-1978)》:

【在东北考察期间(1988年——井冈山观心注),我听到一种反映:胡耀邦要把国营农场办成家庭农场,赵紫阳对此没有制止,反而加以助长,结果损失很大。东北的土地都是成片的平原,是用拖拉机耕种的,分给农户之后,每家只能分几条垄(一条垄有一公里长),每户分8至10亩土地,也就是七、八条垄。家庭没有拖拉机,就只好用牛耕,这样就不如拖拉机耕得深,耕种也不及时,结果就减产了。搞农场的同志和地方上的人,都认为这个办法不行,于是开始停止这种做法,并逐渐恢复国营农场。后来,除了搞了雇工经营的国营农场不愿被收回去,其他的都陆陆续续地收回了。这是后来的转变。】

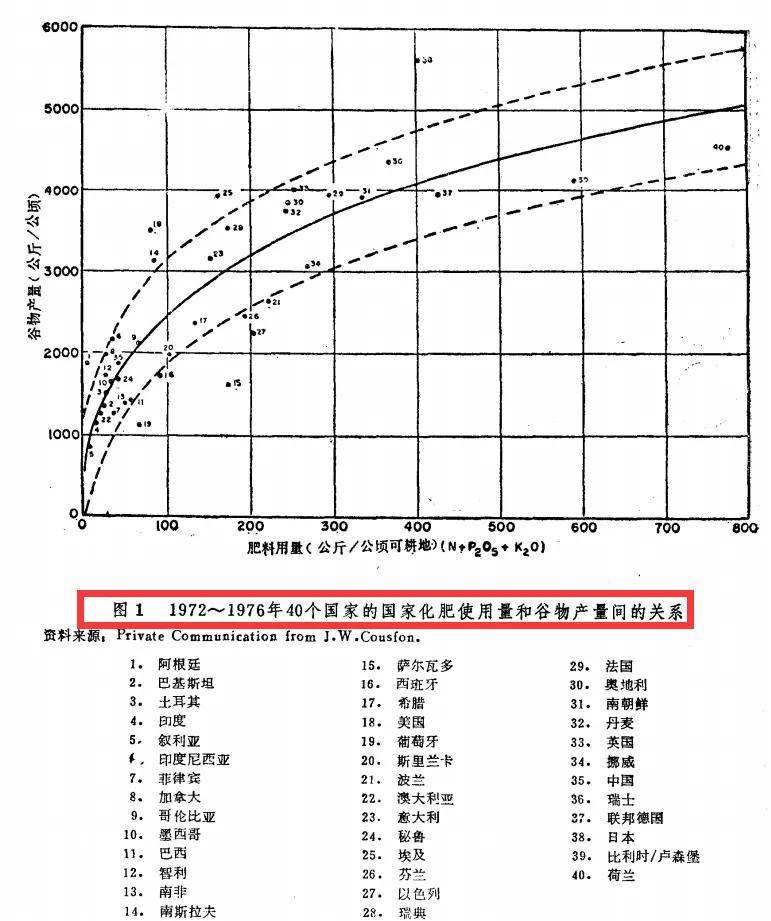

《化肥手册》是联合国工业发展组织《技术的发展和转让丛书》之一,系由国际肥料中心编写,于1980年7月出版。本手册是一本全面系统地反映当代世界化肥工业先进技术水平的最新资料。(中国对外翻译出版公司1984年8月)

《化肥手册》中,1972~1976年40个国家的国家化肥使用量和谷物产量间的关系:

▲ 图19

很直观地看到化肥与粮食产量的正相关。

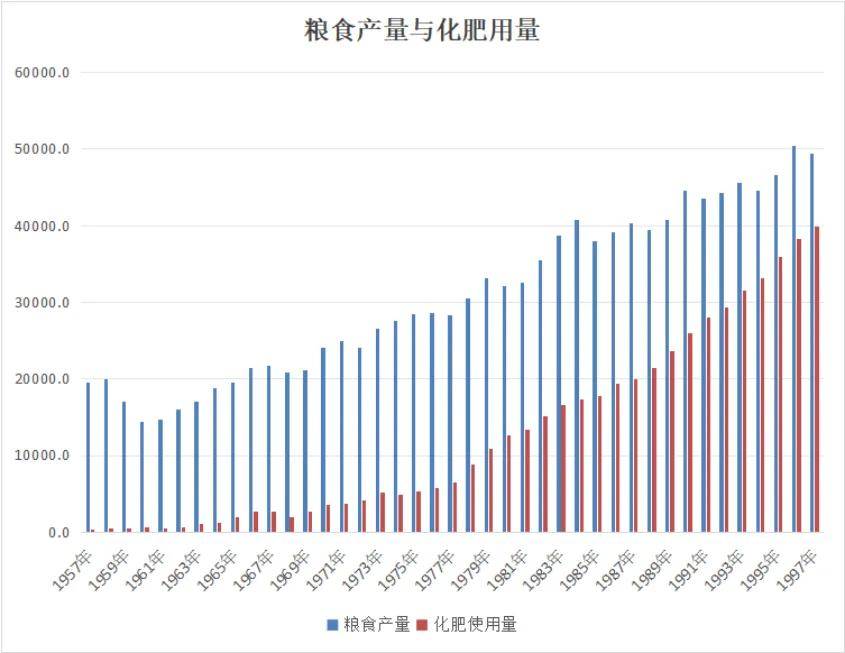

笔者《《邓选》学习(二十八)粮食产量是因为包产到户提高的吗》也提供了数据:

▲ 图20(原始数据来源:国家统计局《中国统计年鉴1998》;农业部计划司《中国农村经济统计大全》,井冈山观心制图)

上图,1957-1997年粮食产量与化肥用量、万吨粮食化肥用量关联图(蓝色为粮食产量,红色为化肥施用量)

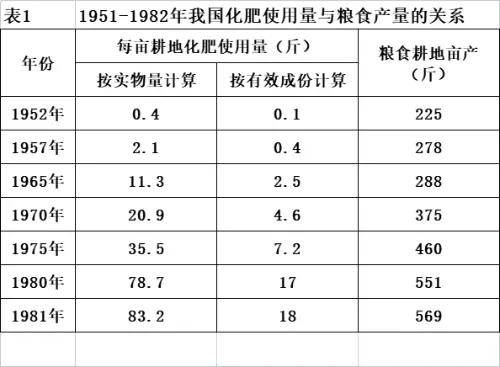

《化肥使用量与粮食产量的相关分析》张桐(作者工作单位:农牧渔业部计划局):

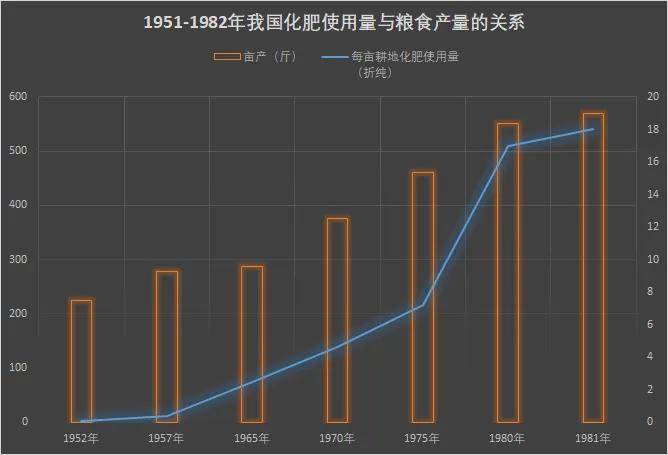

▲ 图21,1951-1982年我国化肥使用量与粮食产量的关系,来源:农牧渔业部计划局张桐:《化肥使用量与粮食产量的相关分析》

作图更直观:

▲ 图22

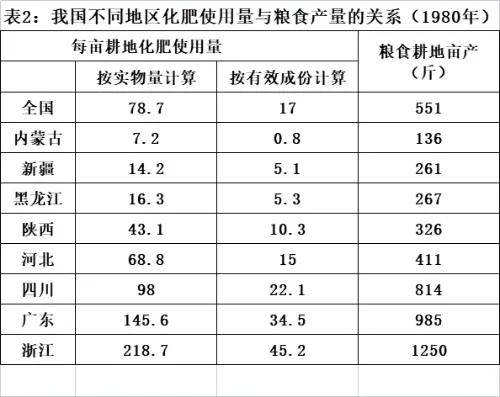

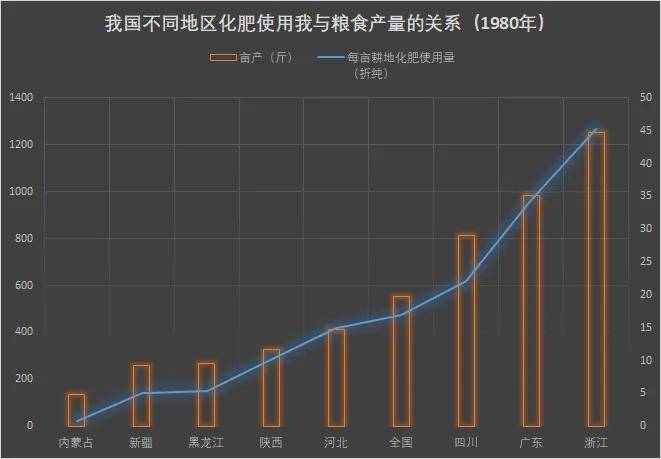

▲ 图23,我国不同地区化肥使用我与粮食产量的关系(1980年),来源:农牧渔业部计划局张桐:《化肥使用量与粮食产量的相关分析》

作图更直观:

▲ 图24

毛主席1958年总结的农业八字宪法(土、肥、水、种、密、保、管、工)高度概括了粮食产量的因素:

土——深耕、改良土壤、土壤普查和土地规划

肥——合理施肥

水——兴修水利和合理用水

种——培育和推广良种

密——合理密植

保——植物保护、防治病虫害

管——田间管理

工——工具改革

4

再谈两个有意思的事。

以前有“要吃粮找紫阳,要吃米找万里”的说法,流传甚广。这个说法一直被当做二人所推行的包产到户所取得的成绩。

实际情况是什么呢?

根据邓力群自述《十二个春秋(1975-1978)》:

【赵紫阳在四川没有搞包产到户,他进行的是基本耕作制度方面的改革。针对四川盆地冬暖春早和肥料、水利条件,提出四川的基本耕作制度是稻麦一年两熟制。在丘陵地区,总结推广了南充地区“水路不通走旱路”的办法,等等。后来才知道,赵紫阳结合这个改革,动用了库存的粮食。四川原来有不少存粮。】

【万里讲他支持和肯定了凤阳县小岗村为代表的广大农民的尝试和创造。......但是,直到他离开安徽,包产到户问题没有提到省委,省委没有做出有关决议或决定。在全国率先制定支持联产承包和包产到户的是甘肃省委。】

包产到户后,没有了集体制,还出现了另一种后果。

邓力群自述《十二个春秋(1975-1978)》记载了作者1988年回故乡桂东县的见闻:

【因为是贫困县,在免除农业税、公粮和购粮方面,每家每户得到了实惠。扶贫救济资金每年有一点,但这些款项多数被各级政府用于建公房、私房了。我去的时候,桂东县扶贫年份快到期了,县里的领导希望我和省里说一下,再延长几年。湖南省委的负责人熊清泉不错,同意延长扶贫年份,一直延续下来了。国家的扶贫政策给地方的好处,各级干部比基层群众要多得多。这个问题,恐怕很多贫困县都是如此。......这就使人想到,我们的宪法、党章和文件上写的,以及口头上说的,要求干部要为人民服务,但也有相当数量的干部不能真正贯彻这个宗旨,按文件、条例来办事。有了好处干部先得,老百姓得不到多少,只能得点残羹剩饭。】

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM