前几天发出后被平台删除,无法发出全文。简洁版如下:

安徽省1960-1964年粮食产量对比

根据1991年1月安徽省地方志编纂委员会编写、安徽人民出版社出版的《安徽省志 粮食志》:

【1961年,安徽农村全面实行“责任田”,同时对粮食采取“少购少销”稳定农民负担的政策,当年只安排征购任务26.9亿斤,实际收购32.08亿斤(包括议购、换购等)。农业生产开始恢复,粮食状况有所好转。到1965年,粮食产量达到193亿斤,国家征购49亿斤,农村人均占有量达到551斤。】

安徽省的粮食“1961年,安徽农村全面实行‘责任田’......到1965年,粮食产量达到193亿斤,国家征购49亿斤,农村人均占有量达到551斤”,从这段话解读,似乎一直“到1965年”都是包产到户取得的成就。

但是我们之前的论述知道,在1963年春耕前,安徽省的包产到户就已经基本改正为集体化了。

这就是春秋笔法。

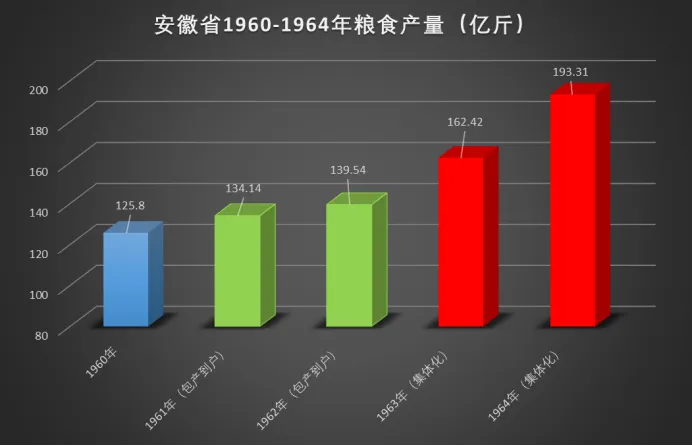

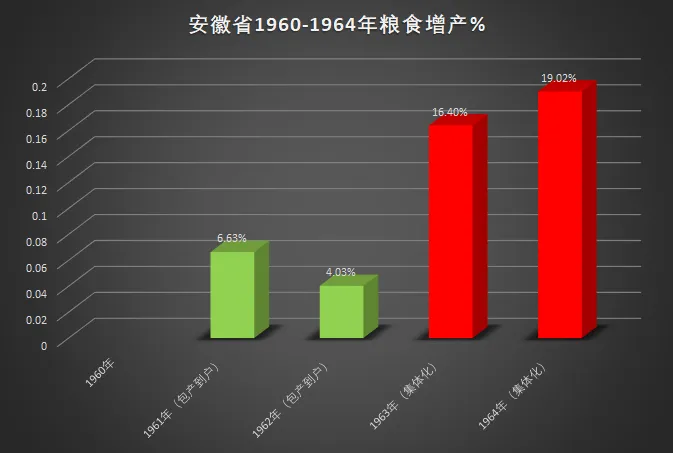

根据《安徽省志粮食志》,安徽省1960-1964年粮食产量如下:

从中可以看到,包产到户的两年,粮食产量增产速度分别为6.63%与4.03%;而重新回到集体化后的粮食产量增产速度分别为16.4%与19.02%。

只要懂一点数学知识的,都能看出来这其中的差距——应该说是巨大的差距——包产到户的粮食增产速度远远小于重新集体化后的粮食增产速度。

作图更直观(绿色为包产到户粮食产量,红色为集体化粮食产量):

到底是包产到户粮食产量高,还是集体化粮食产量高,相信读者会有自己的判断。

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号