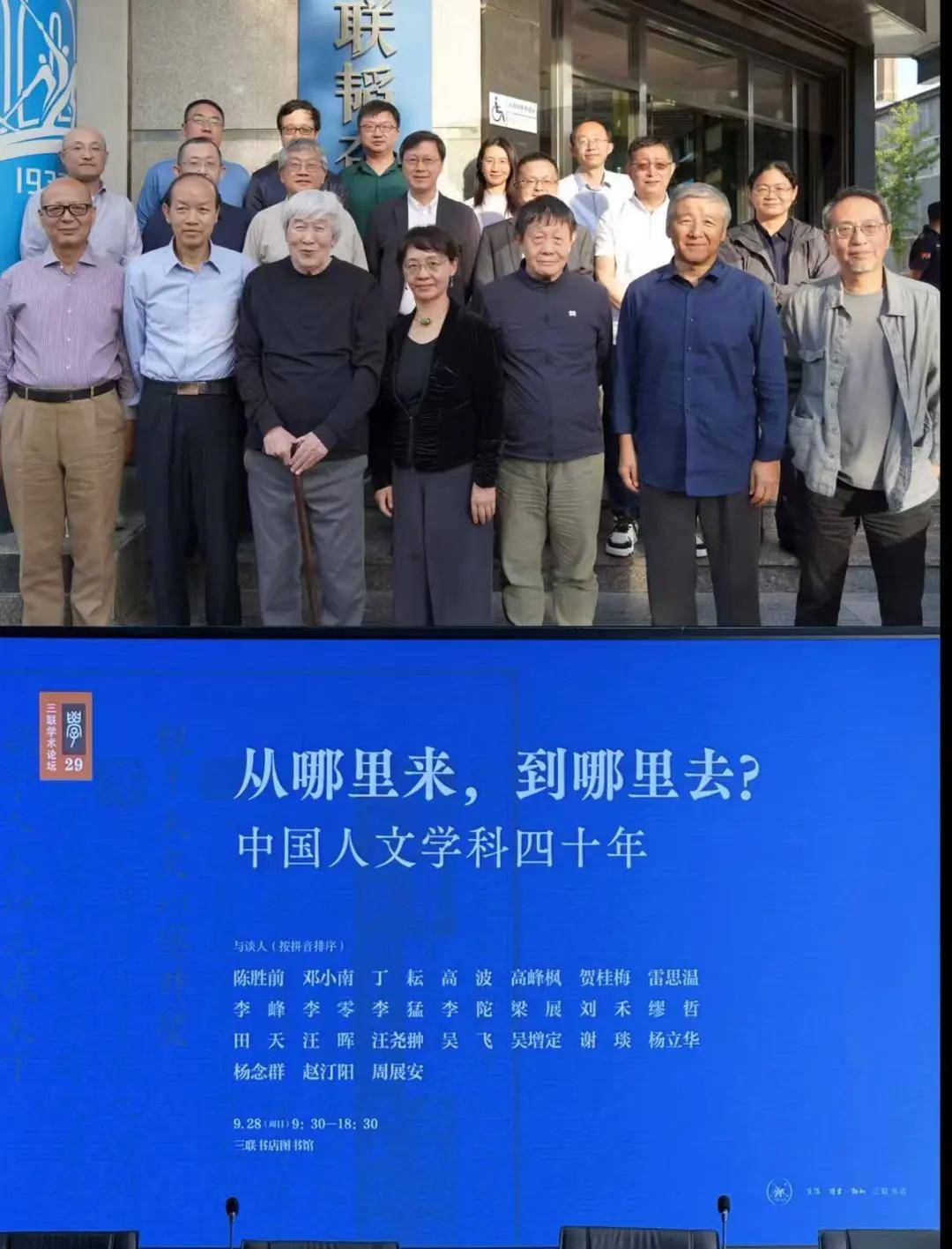

2025年9月28日,在汪晖主编《中国人文学科四十年》出版之际,“三联学术论坛”第29期召集哲学、历史、考古、古文献、文学、艺术史等多领域的23位学者,共同探讨当代中国人文学科“从哪里来,到哪里去”,与会学者分科述评过往四十年的成绩和问题,并直面当下的危机与困境,为“数智化”时代探寻人文学术和人文思想的锚点、使命与空间,重塑人文理想和价值坐标。三联学术通讯整理了与会学者的发言,将在近期陆续刊布以飨读者。

今日首先推出汪晖在会上的引言与结语,他直指当代人文学科的状态和挑战,从社会需求的转变、学科结构的僵化,到古今中西轴线问题的失势,进而提出面对危机,要重新回到自己时代性的关系里思考问题,来寻找人文学科新的生机和可能性。

作者简介

汪 晖

1959年生,江苏扬州人。清华大学文科资深教授,中文系、历史系双聘教授,清华大学人文与社会科学高等研究所所长。研究领域涵盖中国思想史、中国现代文学、政治与社会理论等多个方面,主要著作包括《世纪的诞生》、《现代中国思想的兴起》(四卷本)、《去政治化的政治》、《东西之间的“西藏问题"》、《亚洲视野:中国历史的叙述》、《短二十世纪》、《反抗绝望:鲁迅及其文学世界》等20余种。

人文学科的危机,到底是谁的危机?

*本文据汪晖在“从哪里来,到哪里去——中国人文学科四十年”(2025年9月28日,三联书店)研讨会上的引言和结语整理而成。感谢作者授权。

文丨汪 晖

引言

为什么要讨论人文学科的危机?

今天的讨论跟书(即《中国人文学科四十年》)有一点关系,但并不是讨论这本书。金红召集这个会议,是希望能够从不同的领域出发,就此展开对当代人文学科状态的一个分析。这本书今年由三联书店出版,从酝酿到现在差不多有六年的时间。国际人文中心和研究所联盟(CHCI)受联合国教科文组织的委托来做全球性的人文报告,他们意识到人文学科面临到各种各样的挑战,所以希望能够做这样一个总的报告。但是历来国际组织做这类报告,都是英语世界找人来写。所以2019年夏天CHCI在爱尔兰开会的时候,我和CHCI的主席Sara Guyer教授讨论时提出的第一条建议,就是不能够只由英文世界的作者来写作。中国人文学科如此庞大,领域如此重大,仅靠几位海外学者来做这个报告几乎是不可能的,如果写出来,我们也能想象是什么样的状况。另外由于语言的隔阂,国外学者对中国人文学科的实际状况和进展其实难以深入了解,因此讨论的时候,我说要用中文写作,以后再翻译成英文。目前英文稿在CHCI官网专门有一个栏目公布,英文书也在跟出版社讨论中,希望明年可以出版。目前中文版首先出版,英文版再跟进,这是大概的情况。

CHCI官网首页

编这么一本书很难,因为没有一个人有能力覆盖这么多的领域,我们能做的只是邀请各个领域的专家,请他们来把控每个章节、每个部分的写作。必须首先说明,中国的人文学科领域非常广阔,这部报告也一定是挂一漏万的。当我们选定和邀请的作者完成写作后,我们会请相关领域的学者来把关,但是我自己作为这本书的编者不再干预任何章节的具体内容,怎么写都尊重专家的意见。不管怎么说,这本书能够出版有赖于金红、张婧的团队做了大量工作,初稿形成到今天有一个漫长的打磨过程,有些章节不满意,又重新找人来写作、修订,这些都是靠她们做工作。

《中国人文学科四十年》书影

大约十年前,耶鲁和哈佛分别发表过人文学科报告,当时他们已经对人文学科的状况表示了担忧。在印度孟买,由哥伦比亚大学的印度学家Shelden Pollock牵头,组织过一次非西方世界人文学科的讨论,邀请了不同地区学者报告各自的状况,也有西方世界的人参加,当时给我留下很深印象的是:如果说北美、欧洲的人文学科处于危机之中,非洲和拉美也状态欠佳,中国大陆和台湾在人文学科发展中处于相对较好的态势,队伍在扩张、资金在投入、学生在拓展。那是十多年前的状况,经过十年的变化,似乎迎来了新的变局。我觉得有两个重大变局,一是政治领域。全球化走到了新阶段,变成所谓的逆全球化,地缘的冲突一定会影响到人文学科和社会科学领域;第二个重大变局是在技术发展上,现在技术的挑战和人们对于技术不同的态度对人文学科形成了重大的冲击,在这个状况下人文学科“往哪里去”就出现了很重大的问题。

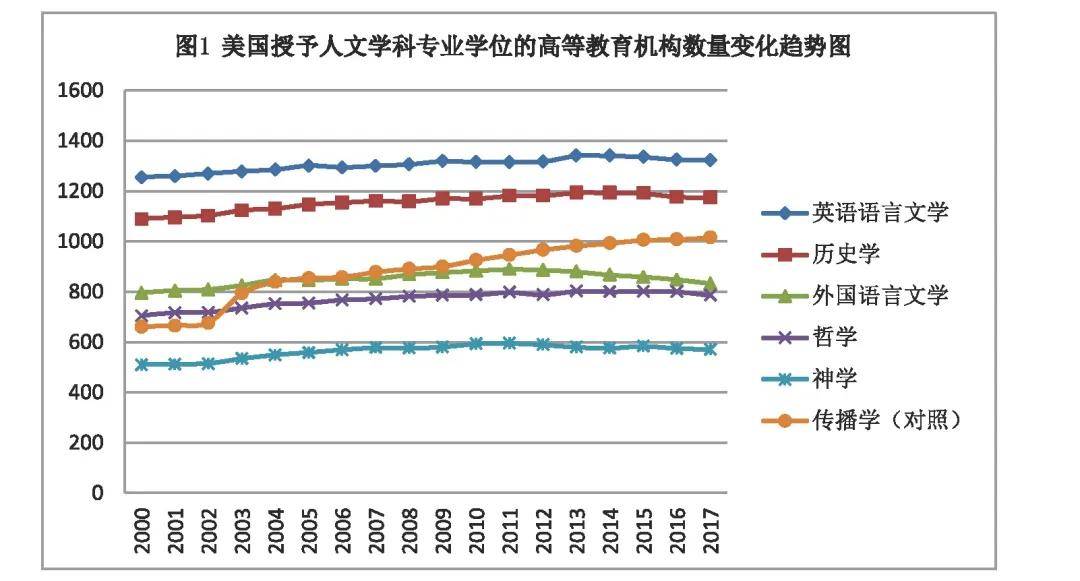

图源闻羽,汪霞《美国高校人文学科专业结构研究:现状、演进及优化策略》(《比较教育研究》2021年11期)

第一个方面是全球性的竞争。以中国国内来说,学科调整和学科优化的重点基本都集中在理工科,这跟全球格局有关系。第二就是AI的挑战带来许多有关人文学科危机的讨论,我们面临的到底是不是真实的危机,是一个重大问题。伴随着全球化和AI翻译机制的出现,人们对于从人文领域的视角看到的东西和方面跟过去有很大的不同,信息也有重大的不同,所有这些方面都对人文学科提出了重大的挑战。编辑这本书的目的也是希望留下一个引子,看看能引出哪些关于各个学科领域问题的讨论。不同领域的学者坐在一起对话,可以促进我们今天的人文思考,看在下一个阶段当中,人文学科可能发生的变化和某些方向性的问题。

结语

人文学科的危机,到底是谁的危机?

在导论(即《中国人文学科四十年》导论)的最后一节我提了五个问题,我觉得都是从现实的危机中触发的问题。我对这些危机不持简单的悲观看法,有危机当然就要寻找可能性。我们谈危机,谈的是谁的危机?我侧重的不是投资减少,学生减少,岗位减少的问题,这些当然都是问题,但我想讨论的是当代人文学科本身面临的新的挑战,正在经历以往没有的过程,过去没有的状态,换句话说,我认为现代人文学科确立的一些前提正在面临挑战。人文学科的机制会继续,就跟民主制度的框架会继续一样,但民主的危机是极其深刻的,大学和人文学科还会继续,但它的危机同样非常深刻,你想找到它的生机,必须在现实里看到一些因素。

2024年9月,哈佛大学校报《深红》发布消息,本科学院取消了至少20多个系30多门秋季课程,其中文科专业是重灾区

现代人文学科第一个前提就是跟宗教知识的关系问题。人文学一定程度上就是针对神学和经学世界的。很明显,在今天尽管神学、经学不构成一级学科、二级学科,但它带有民间性,反映了社会对它的需求。这个需求召唤着一些东西,这个东西在现代人文学科诞生的时候,恰好与之构成冲突、紧张的关系。我前天刚从西藏回来,这次到西藏,有一个北大毕业的藏族年轻人,建了一个叫吉本岗艺术中心的地方,是由老城边上老旧房子重新修复的艺术中心,如果你进去看他们的艺术作品,你会发现是在北京、上海不大看到的类型,它们强烈地要追逐今天发生的变化,强烈地想摆脱外部世界对藏人、藏传佛教的僵化身份感的叙述,他们希望把这种艺术自然地嵌入当代中国的生活里。他们并不是要找宗教,但其作品和展示的态度都包含着很深的意义感。这个感觉很重要,回到人文学科,你也会发现有这样的东西在涌动,这意味着人文学科旧的前提发生了危机,但也可能意味着生机,这个危中之机是新的可能性,不太可能消失的可能性,也意味着人文学科里生长出一些新的需求,而且是跟日常生活世界直接有关联的。这是人文学科碰到的第一个挑战。

吉本岗艺术中心

第二个挑战今天大家讲了很多,比如关于自然科学、AI这些问题。人文学科的第二个前提就是跟自然科学之间的分离,现在作为学科的人文学科就是从跟科学的辩论里发展出来的。康德主义、新康德主义这些早已成为学科建制的前提,但在今天碰到了巨大的问题,因为自然科学的发展,无论是AI还是生物技术,改变的不只是人文学科,还改变了人的世界。原来我们天天强调自己跟自然不一样,强调人文学科与自然科学的分离,但通过这种分离而形成的自主的知识还能不能成立?

现有的人文学科面临巨大的挑战,似乎重新回到人文学从神学世界观、神学知识中分离的时刻,回到了17世纪或者18世纪某个点上,重新面对笛卡尔、莱布尼茨的问题。人是机器?动物是机器?人和物之间是什么关系?重提这些问题,意味着康德主义、新康德主义以来奠定的人文学科的基本前提和基础面临挑战。这个挑战和危机本身提供了新的知识生长点和可能性。

但现有的人文学科的僵化结构本身,不能面对我们提出的这些根本性的问题,在这一点上,不仅是人文学科,其实也包括大学体制本身,都面临新的挑战。这不是帕斯卡的时代,不是笛卡尔的时代,不是莱布尼茨的时代,人文学者已经不可能像这些先哲那样在自然与人类之间深入讨论数学、天文或其他自然知识。这是否意味着人文学科的边界和前提的确面临巨大的问题?加速带来社会生活根本性的变化,不只是人文学科的变化,例如政治在一个加速社会中到底居于什么位置?我们还能像原来讨论的那样去介入政治的模式吗?人文学科无论什么意义上都跟现代政治有紧密的关系,但在如此的变化速度之中我们该如何把握?我们还能不能把握住政治的实质?

2010年以来,美国文科生比例大幅下降

第三,现在大家讲到人文学科,当然会讲古今中西。在经历了全球化到今天逆全球化的过程中,稳定的轴线还能维持吗?人文学科在今天这个状态下还能够用这个轴线来表述它吗?我觉得有许多问题需要重新调整。不要说非西方地区的知识,仅在中国的范畴内,我们看看西藏,看看伊斯兰,这些构成我们中国文明非常基础性的东西在现有人文学科中始终处于边缘性地位,而且极大地影响了我们的自我理解。这是我非常深刻的感受。古今中西轴线构成了19世纪、20世纪以来我们面临的基础性问题,但这个轴线现在已不能完全回应今天这个世界面临的基础性挑战和技术性的问题。

科学界经常说西方是0到1,我们只是复制和扩展。但在今天全球化的过程中,如此你争我夺的背景下还能用这种模式去叙述吗?如果只是回到文化根源讲这个问题,我觉得很难再继续叙述下去。现有的人文学科是在东西文明冲突中诞生的,如果没有近代的这场所谓的东西文化冲突,很难理解现代中国的人文学科。经过这一轮变化之后,很难再回到简单重复的前提下来叙述今天人文学科面临的问题,需要用新的轴线、新的方向、更加复杂的坐标去理解这些问题。

感谢三联书店给提供这样的空间,让我们有一点联想和回忆。现代人文学科跟思想运动、文化运动之间的密切关系未必都可以组织在具体的学科性制度下,但我们确实可以从晚清、“五四”到80年代的历史中看到,哪一次不是因为有一场巨大的跟现实相关的思想运动,才会有人文学科的所谓范式转变。在知识和社会变迁之间的紧密关系中形成新型的知识共同体,往往是人文学科发生变化的根源。从欧洲的启蒙运动以来,每一次的大变迁都处在这个关系当中。

1983年3月,北京市新华书店在王府井大街设立的读者接待站

今天依然存在着可能性,比如说关于AI的讨论,它逼着你跨越边界去面对这个话题,许多的问题都重新组织在一起。但传播的模式发生了变化,不但人文学科在变迁,我们曾经习惯的思想、文化运动模式也发生了变化,我们不太可能重新回到80年代、90年代的模式。随着各种媒体传播模式的速度和形式发生变化,构成现代人文学科的思想运动的冲力本身也面临挑战。这是大家为什么觉得现在连知识界也没有了,试图重新形成讨论乃至争论是可能的,但产生的实际影响是很有限的。这也是我们时代里面临的基础性问题。大学和我们这些学者被限制在特定的时空关系中,也包括李陀老师提到的中产阶级社会。这是谁的危机?说到最后还是我们自己的危机,我们不知道怎么去面对这样的问题。

今天听了这么多的研讨,很有收获。不管做什么,都要重新回到自己时代性的关系里去思考问题,这在我看来就是人文学科的生机。它当然处在非常深的危机中,但这也是它的生机,有冲动就有可能性。我们当下确实面临一个困难:机制的惰性和稳固性比过去要高得多,跟八九十年代完全不同。我常常想做一个对比:美国面临那么大的社会分裂危机,基础结构却永远不动,每一次克服危机的方式都是重新维护那个结构,通过民主、宪法重申某个东西的尊严——但这只是涂抹危机,而不能解决基础性的危机。在这个意义上,重新思考今天这个时刻,以及这个时刻的人文学科危机,还是有它的意义在。

“从哪里来,到哪里去——中国人文学科四十年”(2025年9月28日,三联书店)研讨会与会成员合影

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM