山东舰,正在香港特区停靠,以让香港市民感受国家的强大,激发港人的爱国热情,这也是国家对香港特区的特殊照顾。

毕竟作为普通平民能登上我们自己的航母参观,那是极大的幸运和荣耀。

在这个时刻,香港立法会议员、爱国爱港代表人物何君尧再次提出“去殖化”倡议,推动香港特区继续消除殖民色彩,让香港更加的融入国家、融入大湾区。

何君尧建议将充满了英国殖民色彩的皇后大道、维多利亚港改名,去除英国殖民色彩和英国皇室关联,移除英国维多利亚女王雕像,增设林则徐雕像,让港人搞清楚英国对香港造成的伤害,揭露英国对中国发动的鸦片战争对中国的伤害及对香港的殖民伤害,而殖民名称却恰恰掩盖了英国对华侵略史,甚至于在美化民族伤痛。同时,还需要系统性的检讨全港所有包含有殖民色彩的地名,纠正对历史的扭曲认知,建立起以中华文化为主体的身份认同,推动民族复兴。

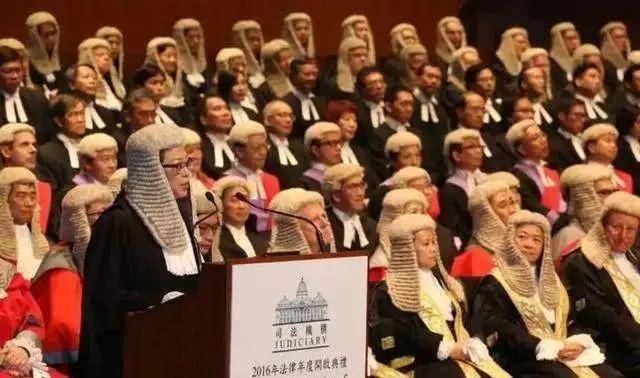

何君尧一直在努力的推动香港特区的“去殖化”,他在2022年11月还曾提议以霍去病、岳飞等中华英雄的名字取代充满了殖民色彩的地名,并建议去除香港法官头上充满了殖民色彩的假发套(即方便面头),并推动进行司法改革,在司法界开展彻底的“去殖化”。

其实,关于香港特区的“去殖化”,香港爱国人士一直在努力推动,而特区政府也一直在努力,且已经完成了部分的去殖化工作,不过仍需加大努力。

早在2015年非法“占中”事件发生之时,爱国港人就已经指出香港特区存在的恋殖情况如不清除,会造成严重的后果,律师陈曼琪提出香港特区要实施去殖民化的要求。

当时作家陈佐洱也曾深刻的指出,香港特区如不依法实施去殖民化,将会造成内耗。2017年,陈佐洱再次发出警告,指去殖民化做的不够是非法“占中”产生的重要原因,这个错误不纠正,对香港来说是个祸。结果我们是知道的,比如在2019年香港发生的事儿。

黑暴结束之后,特区政府即开始推动特区的“去殖化”。比如在2021年2月,香港警察学院即开办了中式队列的的培训班,特区入境处、海关、惩教署、消防处等纪律部队的80名教官学习中式队列、步操。4月,香港纪律部队训练学校包括惩教署职员训练院、香港海关学院、消防及救护学院、香港警察学院等均于当日举办“全民国家安全教育日”开放日活动,并首次向公众展示中式步操。10月29日,特区海关在海关学院学员结业会操时全程由英式步操改中式步操,改英文为粤语。

所以严格意义上讲,特区政府早在2021年即主动全面推动特区的“去殖化”进程了。

2022年7月1日起,香港警队全面转用中式步操,口令也将随之改变为中文口令。警员在回应长官提问时回答不再是英语“Yes,Sir!”,而是回答:“是,长官!”、“明白,长官!”、“好的,长官!”。

不过呢,香港由于被英国殖民统治时间过长,殖民色彩存在于方方面面,对特区影响仍很大,所以“去殖化”是一项系统工程,不会一蹴而就。

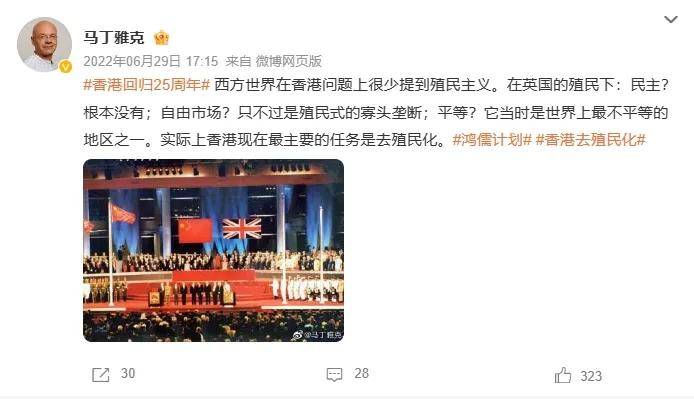

其实,即使是英国学者,也认识到香港特区推进“去殖化”的紧迫性与重要性。在2022年06月29日香港回归25周年之际,英国教授、学者马丁·雅克专门在微博上发帖,直接强调“香港现在最主要的任务是去殖民化”。

甚至如台岛的学者,也曾直言特区政府应当抓紧完成“去殖化”任务。

在推动特区的“去殖化”上的重要的香港爱国人士,除了立法会议员何君尧,另外一个就是立法会议员陈曼琪。

2022年9月她再次要求香港特区加紧推动“去殖化”,她还专门给特区政府律政司司长、政制及内地事务局局长写了公开信,要求特区政府加快完成本地法律“去殖民化”,删除殖民地字眼。信中陈曼琪还列举出的香港特区所存在的一些殖民痕迹。

2023年11月22日,陈曼琪在立法会再次公开指出香港法例中残留的如“女皇陛下”、“国务大臣”等带有殖民性质的字眼,并批评特区政府多年来没有处理。她希望特区先行处理部分内容,以启动去殖化工作并加快进度,比如直接独立删除《刑事罪行条例》第200章第5条“袭击女王罪”。

另据媒体的公开报道,称在2023年两会期间有11位全国人大代表提交议案,建议对香港地名等进行“去殖民化”。代表们表示,英国殖民者更改地名是为了在文化上隔断香港与祖国的联系,若不抹去殖民统治色彩的地名,恐助长“恋殖”情结、引发新的政治风波。

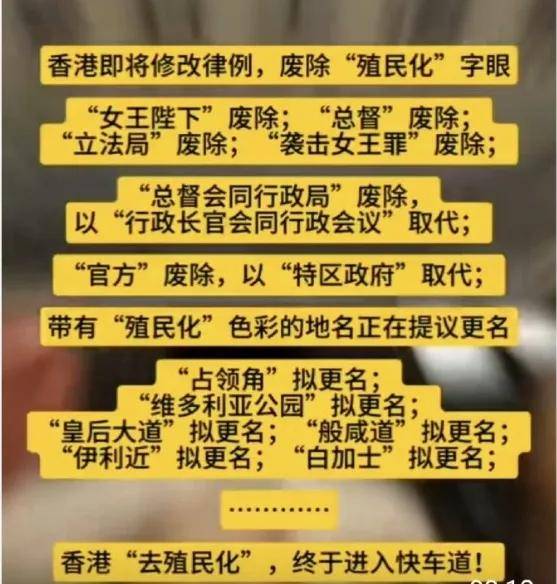

2024年5月9日,特区政府向立法会提交《2024年成文法(杂项规定)条例草案》,废除诸如“总督”、“女皇陛下”、“立法局”等字眼,标志着特区政府的去殖化工作全面启动并立即进入提速阶段。

当天陈曼琪专门在微博上发帖,说:自2015年,我一直坚持争取本地法律“去殖民化”,10年后终见曙光。 政府将于本月 22 日提交立法会审议《2024 年成文法(杂项规定)条例草案》,修改删除多条残存殖民地字眼(例如“女皇陛下”等) 的现有法例。

有媒体总结出了英国侵略者当年侵占香港后更改香港地名的4种方式。第一种是用来宣示“占领权”的命名方式,如英国侵略者登陆香港的水坑口被其命名为“占领角”。第二种是用英国女王和王室贵族的名字命名街道。第三种是用历代“港督”的名字命名街道和建筑,如香港大学所在地“般咸道”,就是以香港第三任“港督”般咸的名字命名。第四种是用侵略“有功”的军官和贵族名字命名街道。

比如特区的核心地标维多利亚港,这一名字就直接来自于英国的侵略和殖民。1861年1月英军占领九龙半岛,4月就以当时英国女王维多利亚女王的名字命名,代表着英国对香港的殖民。可现在居然还保留着这个侵略者女王的铜像,简直是不可思议,非常荒唐。

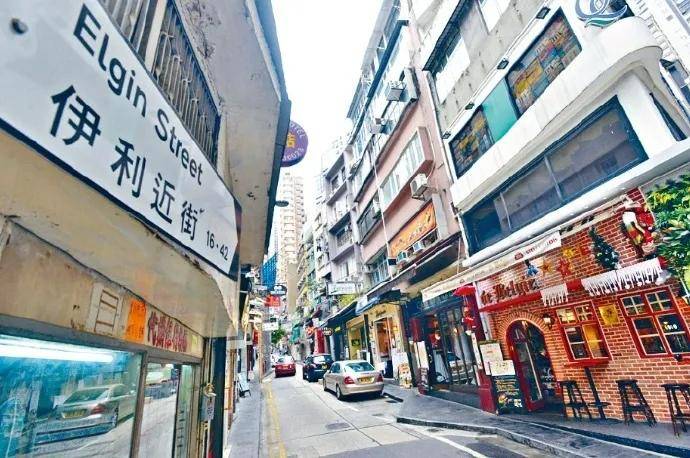

比如伊利近街,是以指挥英法联军攻入北京、火烧圆明园,并逼迫清政府签下割地赔款的《北京条约》、《天津条约》的英国军官伊利近(内地译为额尔金)伯爵的名字命名的。

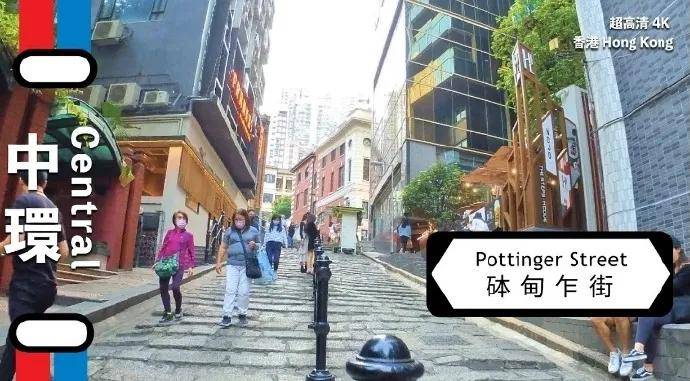

比如砵甸乍街,是以英国殖民香港的首任英国总督砵甸乍的中文名字命名的。可以说砵甸乍街的每一块石板,都滴着港九新原居民抗英义士的鲜血。

所以时至今天,那些英国刽子手的名字居然仍能高高竖立在香港的街道上”,难道不是咄咄怪事吗??

开展爱国主义教育,增加港人凝聚力,首先要做的一定是纠正被扭曲多年的历史。而地名的去殖化,就显得极其重要。

“去殖化”的对立面,就是“恋殖”,而“恋殖”对国家和香港市民的危害在2019年我们已经充分体验了。

“恋殖”的危害,其实影响要大的多。

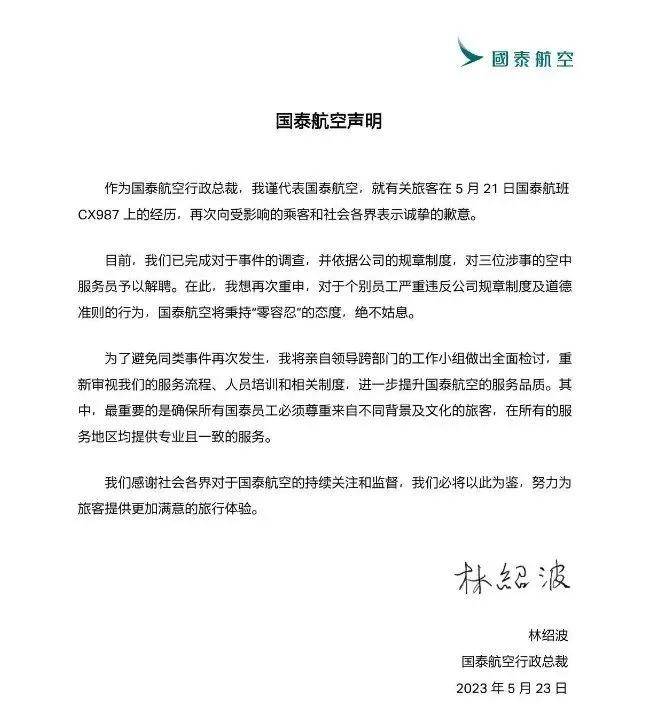

比如影响深远的国泰航空歧视内地人、歧视普通话丑闻。

当时“侠客岛”发声,称“在香港歧视普通话注定是个笑话”,并指出“责任不能仅推给几名涉事员工,国泰应该反省的是自己的管理制度和公司文化。”还指出“暴露了有些人的国族认同偏差、心理扭曲以及文化、专业素养之极度欠缺。在这般规模庞大的企业,居然仍有人蛰伏于阴暗角落,脑子里残留着不知今夕何夕的错乱思维,不得不让人深思。”

其实说穿了,国泰航空之所以存在这么久的歧视中文、歧视普通话、歧视说普通话的乘客情况,本质上是因为其有严重的“恋殖心”,在国泰航空里其空姐、空乘自我身份认同是英国人而不是中国人,而且还对中国人进行逆向的种族歧视。

所以在2019年、2020年时国泰航空才会发生那些践踏底线的事儿。所以,国泰航空最需要做的,其实是彻底清除其根深蒂固的“恋殖心态”。

事实上,这种“恋殖心态”在香港特区也并非国泰航空一家才有,应当说还是挺普遍的。

正如英国女王伊丽莎白二世死亡时在英国驻港领事馆前所出现的一些港人对英国女王的哭丧、跪拜,那些港人对曾经对他们进行殖民统治的英国女王的“感恩”、“留恋”和“孝敬”。

那就是“恋殖心”的一次充分的暴露。

所以,香港特区要实现长治久安,要想快速发展并融入国家、融入大湾区,就必须要从根子上彻底清除英殖民遗毒,从根子上彻底清除“恋殖心态”存在的土壤。

当然,对于特区的“去殖化”也有香港的立法 会议员反对,理由是那些充满了殖民色彩的地名恰恰是香港的文化特色,恰恰是香港的多元包容,改了香港就失去优势了,改名要付出一定的成本等。

极有趣的是,内地的某个别教授也曾公开如此表态,并声称“殖民屈辱已是过去时”,要求慎重改地名。

那么,我们就看看国外的一些国家是如何的大力推进“去殖化吧。

最典型的是印度。

要知道,印度可以真的被殖民的获利者,因为印度如果没有经过英国的殖民就真的没有印度这个现代国家,而只印度一个区域性地名。

可是印度却仍强力的推进“去殖化”,最明显的就是将象征着英国殖民统治的新德里印度门前方国王大道(Rajpath)改名为责任大道(Kartavya Path),以抹除殖民主义象征。

印度为了彻底的“去殖化”,甚至连“印度”这个英国殖民之后才出现的名字都不要了,要改成“巴特拉(婆罗多)”了。

另外,英国的前殖民地和现在除了盎撒体系之外的英联邦国家,已经开始要求取消英国国王在本国的元首地位、脱离英联邦了,还要求英国英国为历史上的奴隶贸易支付赔偿。非洲国家则在讨要伊丽莎白二世王冠与权杖上那从非洲盗走的“非洲之星”钻石了。

连目前和美西方国家关系紧密的新加坡,都把充满了殖民色彩的“皇后镇”的地名给扔了,也在推进“去殖化”,要强化自主的历史叙事。

所以,是不是印度、新加坡及那些要脱离英联邦的国家是在抛弃被殖民的所谓的优势?是在不计成本呢?

事实上,不进行彻底的“去殖化”且纵容“恋殖”,其付出的成本要远远大于更改地名的成本,2019年特区政府的损失就是一个最鲜活的例证啊!

所以,现在居然还有人这么甚至是内地的教授这么的依恋香港特区的那些代表了侵略、占领、殖民的地名,实在是荒唐至极。

最后呢,特区“恋殖”最明显也是危害最大的,倒真不是地名,而是那个“方便面头”。对于这个难看且过于鲜明的承载英国殖民历史的“方便面头”,特区司法界一些人很舍不得去掉,甚至紧称那是传统和习惯。只是,地球人都知道英国人早就把“方便面头”给扔了,早在2008年英国法官就不再戴那个“方便面头”了。

主子都不戴了,不知这些“恋殖”狂还在迷恋什么?

无论在迷恋什么,肯定迷恋的那些人根本不可能有对国家的认同、对民族身份的认同。

这种人,就是一个个埋的很浅的雷,一旦爆了危害就很大。

所以,特区“去殖化”,一定要去掉特区司法界特别是法官头上的“方便面”。

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM