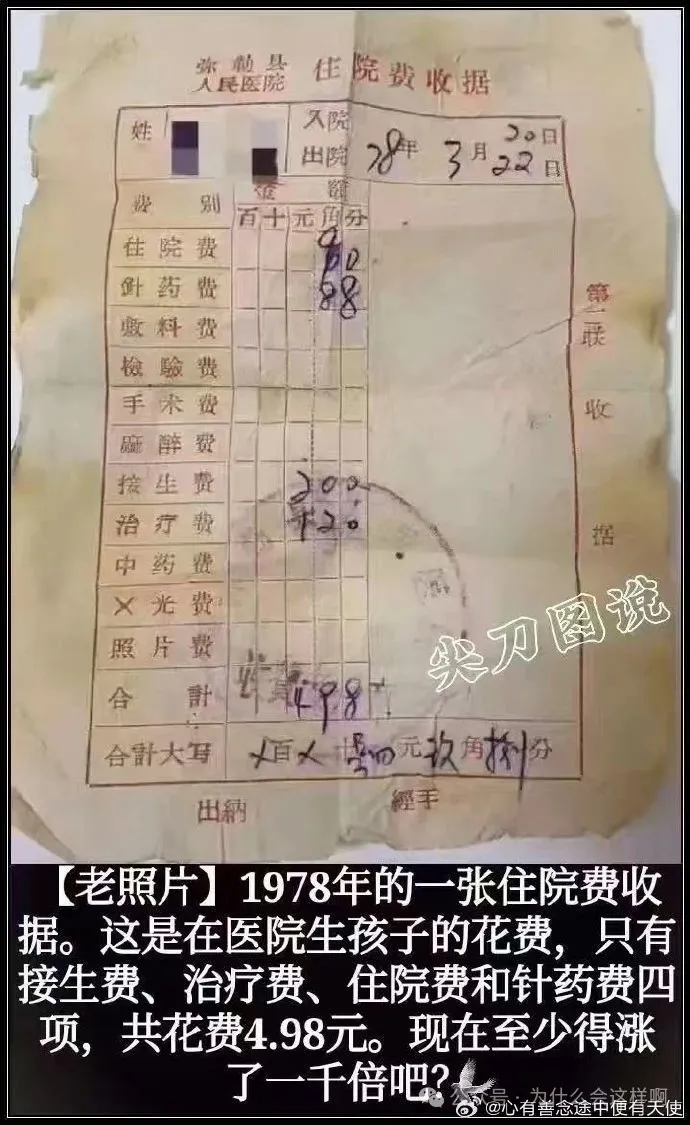

偶然一张泛黄照片闯入眼帘:1978年某位平凡母亲分娩住院的缴费凭据无声地陈列在纸张上。接生费二元整,住院费九角钱。针药费八角八分....总计花费了不到五块钱,一个母亲就能迎来新生命的诞生,我长久的凝视着这组数字,恍如穿越漫漫岁月的低语,不知不觉间,呼吸也变得沉重起来。

如今,那张收据就像童话中的美好幻想,不知道有多少年轻人会惊诧,与或是羡慕呢?当年一次生育仅需付出不到五元钱的代价,而今医院里,仅常规自然分娩,花费便逼近六千元上下,两者之间恍若隔开了一片天地的悬殊。

今天的一次分娩,对于低收入家庭来说,得一两个月的工资,而如果是现在大多数孕妇选择的“剖腹产”,则要花费数万元不等,被视之为“贫困”的时代,即便是普通农家,也不会因为分娩花费而担忧,可几十年后的今天,这笔钱在很多家庭而言,必须是要“早做打算”的。甚至演变成了不生育借口的一部分。因为养孩子太花钱,从生育,到幼儿教育,到学生教育....很多新家庭由此产生了仿佛面对无底洞般的恐惧。而这种“恐惧”本不该出现的。

在那物质尚贫的岁月里,几乎每个医院都赫然写着“救死扶伤,实行革命的人道主义”到巨大标语,而人民医院的闪亮招牌,就像一个坚固后盾在人民群众身后默默支撑着普通生命在脆弱时刻安然降落,虽物质贫乏,然而人民的生存基石已然如土壤般扎实存在,令“踏实”二字可被真切体味并稳稳立于大地之上。

马克思在《哥达纲领批判》中早已阐述:社会为应对风险,应从其生产总财富中预先拨付一笔“为那些丧失劳动能力者等等设立的基金”,这就是保障之泉源。社会主义国家其制度生命的源泉在何处?它在于“一切为了人民”那纯粹血脉的灌注。毛主席多次强调的“全心全意为人民服务”,其精髓正是将人民切身利益的关怀熔铸于国家血液与制度骨髓之中。免费医疗,以国家之力织就一张社会保障网兜住因病致贫的深渊,正是这一血脉于最沉重民生痛处的一次有力搏动。这不单单是在消除恐惧,其更深意旨在于把被医疗重担压弯的脊梁轻轻托起,让每一缕微弱呼吸重新焕发昂扬生气。

医疗仅仅为起点。我们生命长河流淌中的诸多困厄与沉重,又岂止于病痛一种?

那些为求得城市寸土片瓦而掏尽血汗的年轻脊背,那些为孩子“不可不赢在起跑线”却令家庭耗尽储蓄的教育开销,那些晚年深陷孤独与匮乏阴影下的低垂额头——凡此种种,无一不在无声呼唤制度性保障在更广阔地带上的驰援。

住房、教育与养老,这些根本性需求上的沉重负担如幽灵一般,日夜咬噬无数人的安宁梦乡与精神世界,使之无法从容展翅翱翔或专注于生产创造。当所有心思和微薄积蓄尽数被迫投入于为栖身之所的挣扎中时,当孩子教育费用足以耗去双亲所有力量时,百姓如困于浅水中的鱼儿又怎能心无旁骛地自由遨游社会进步之海洋呢?当每个个体基本尊严无法被整体社会资源有力承托,人的创造力与国家发展活力便双双沦落于无形消耗战中。

有人或担忧,这样全面的保障体系是否会导致所谓“养懒汉”?有这种想法的无一不是以当下已被利欲熏心的小人之心去度那个伟大时代的君子之腹,即便是单纯的算“经济账”,毛主席也告诉了当时某些领导那种“入不敷出”担忧的短视,一个劳动者如果因为治不起病而导致了劳力的损失,是全体社会的损失,毛主席说:“药品医疗不能以赚钱不赚钱来看。一个壮劳力病了,给他治好病不要钱,看上去赔钱,可是他因此能进行农业或工业生产,你看这是赚还是赔”。毛主席还说,卫生院认为赚钱的医疗队就好,不赚的、少赚的就不好,这难道是人民的医院?”这句话,不知道能够让多少人敢去直视自己的黑心!

回溯那张静静躺在时光中的收据,它不仅是过往记忆的印记,更是那一代为了革命理想而前赴后继先辈们的身影,那是他们付出无数生命和鲜血所追求的社会制度。它所凝结的不是历史深处的一抹怀念的暖意;它当是我们回望历史的泪滴,它当是我们通向前方的路条。

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号