引 言

自1978年10月全国知识青年上山下乡工作会议通过决议逐步终止上山下乡政策,1979年出现知青大返城高潮之后,上山下乡对于知识青年来说,倒底“青春有悔”还是“青春无悔”?在知青中和他们的亲属朋友中,后来扩大到政界、学界、几乎全民争论长达四十年之久。

如何正确地回答这个问题,首先要从知识阶层的性质、在中国革命和建设中与工农大众的关系和作用,以及建国后上山下乡运动发生、发展、终止的历史动因中去客观地探求,才能找到真实的答案。

从唐代起就有杜甫“读书破万卷,下笔如有神”的诗句,到明朝董其昌的“读万卷书,行万里路”知行合一的名言,再到近现代的青年毛泽东提倡“读无字之书”,强调知识为实践所用的格言,都是为知识分子或知识青年解决了读书的目的,读好书的途径。那么是什么决定了一个知识青年为什么读书或把知识用于什么地方呢?

一、知识分子(含知识青年)的性质

毛主席早在1939年12月1日针对党内军内存在着不敢吸收知识分子(含知识青年)参军、入学、入党时指出:他们“不懂的为地主资产阶级服务的知识分子和为工农阶级服务的知识分子的区别”①。这一论述阐明了中国知识分子(含知识青年)从来不是,也永远不会是一个独立的阶级。只是依附于某一阶级,站在某一阶级的立场上,为某一阶级服务、代言的一个阶层。

“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的诗句,是封建社会具有人民性的知识分子杜甫,站在被剥削人民的立场上控诉封建地主阶级残酷统治的一例。但不是大多数知识分子都有杜甫的立场,故他的现实主义诗歌终究流芳千古。所以,资产阶级、地主阶级有他们的知识分子,无产阶级也有从同盟者和敌对阵营中转化过来的,以及自己培养的属于本阶级的知识分子。

二、我国知识阶层的革命实践史

现代史开端的1919年的“五四”运动,起源于北大的学生爱国运动,遭到镇压。但最后发展到罢工、罢市,与工人、商人运动相结合,最终取得中国政府代表团拒签《巴黎和约》②的胜利。

如果没有先进知识分子代表澎拜、毛泽东等党的早期领导人,以农民运动讲习所形式,与农民运动相结合,组织、武装起大批农民支援前线,哪来的北伐军在两湖地区很快击败实力强大的直系军阀吴佩孚?

如果没有先进知识分子代表毛泽东、刘少奇、李立山等党的早期领导人深入安源煤矿与矿工的结合,怎么会赢得安源煤矿大罢工的胜利;1927年党的“八七”会议后,安源矿工又怎么能成为秋收起义军中的劲旅?

如果没有知识分子模范代表毛泽东多次深入江西农村调查,在与农民的结合中写出了兴国、寻邬、长冈乡、才溪乡等十多篇调查报告(含专题调查),就不能为中华苏维埃共和国③土地法制定和土地革命战争理论、策略形成,打下厚实的理论基础。也不能把苏区数百万农民凝聚在党的周围,成为党领导反围剿胜利的坚强后盾。

如果没有在延安的抗大、中央党校、陕北公学、鲁学、女校等培养出十几万新型的知识分子(含知识青年),怎么可能与战士们结合并领导革命军队与敌后百姓结合中,开辟、巩固、发展新的抗日根据地?

解放战争时期,如果没有大量的革命知识分子(含知识青年)融入军队、群众,怎么可能让数百万农民不辞辛劳和危险用小车推出淮海战役的胜利?

新中国成立后,如果没有对旧知识分子的改造,新知识分子的培养,怎么让知识分子或知识青年与工、农、兵、商结合,去实现农业合作化、工业机械化、国防现代化?怎么可能在短短的28年中,让我国建立起门类基本齐全的工业化体系?

正如1939年5月4日,毛主席在延安纪念五四运动二十周年演讲中号召:“只有动员占全国人口百分之九十的工农大众,才能战胜帝国主义,才能战胜封建主义。”“全国知识青年和学生青年一定要和广大的工农群众结合在一块,和他们变成一体,才能形成一支强有力的军队。”④

无论新民主主义革命,还是社会主义革命和建设,都证明了只要无产阶级政党领导革命和建设,知识分子或知识青年与工农相结合的实践道路是使革命和建设能取得胜利的必由之路。“知识青年”与“工农群众结合”时才能发挥其重要作用,这是中国革命史得出的客观结论。

三、“结合”方式的时代选择

所有有革命理想、抱负的知识青年、学生青年,都要为时代需要而有所为,或有所不为,即自愿接受时代的挑选。

在满目疮痍的半殖民地半封建的中国,中国先进的知识分子李大钊、陈独秀等,知识青年蔡和森、向警予、瞿秋白、毛泽东、周恩来等,有留洋的,又有留国的。但都与马列主义结合,又与中国国情相结合,把自己转变为马克思主义者;创建了共产党,又与工农兵学商相结合,走上了一条为救国救民抛头颅洒热血的暴力革命之路。

比如在普通知识分子中一位闽籍人,被毛主席称为“红色华佗”、“第一模范”的傅连暲医生,曾毕业于英国教会医馆后任福音医院院长。不就在1932年自愿迁院到中央苏区长汀县,成立中央红军的总医院任院长,为反“围剿”直接救治红军伤员,后又成为新中国卫生事业的重要奠基人?

之后在日寇铁蹄蹂躏下八年的大半个中国,国民党压榨盘剥下的旧世界里,为反侵略、反内战的需要,成千上万的知识青年不都纷纷抛弃“西安”,投奔延安,选择了献身于中国共产党领导的革命战争之路?

开国大典上升起的五星红旗,是二千万青年战士、革命群众也包含着几十万知识青年的生命和鲜血染红,是他们照亮后人继续奋勇前进而永不熄灭的青春火炬。后悔吗?不!留下的是为新民主主义革命捐躯的光荣!

又如抗美援朝牺牲了近二十万人,急需国防现代化。以钱学森、钱三强为代表的留洋高级知识分子,不都纷纷抛弃在国外优越的生活和科研条件,带着自己已有的科研成果和资料奔向祖国?在边啃着红薯喝着玉米糊糊,边拉着计算尺,独立自主地为祖国建立起自己的核工业基地,爆炸和升起了自己的两弹一星和核潜艇。他们无怨无悔的青春之火,在戈壁荒漠中点燃升起的蘑菇云,永远震慑着时刻觊觎我国领土的帝国主义和一切反动派。他们一辈子隐名埋姓的青春,不是闪射出比氢弹爆炸时还耀眼的光芒吗?

一穷二白的新中国,急需要在走向社会主义的道路上快速发展农业、建立工业体系。要发展工业化就要在广大的农村建立工业品交换的农村消费市场,那就要改变农业生产靠天吃饭现状,只能尽快实现农业合作化、水利化,而实现这些目标,就要以农民身体、文化素质尽快提高为前提。

从1953年出现我国第一批(山东省蓬莱县潮水乡)自愿回乡参加农业劳动的高小毕业生,揭开了上山下乡的序幕。到1955年,不仅有以河南省郏县大李庄中小学毕业生回乡,而且北京团市委批准我国第一个以北京市知识青年杨华为首的六十人垦荒队奔赴北大荒,上山下乡开始从自发到组织的付诸实践。到1965年已有182.28万中小学生上山下乡,他们的汗水不是让自己的青春在黄土地黑土地上永远飘扬着麦穗、稻花的芬芳吗?

因美苏在中国周边陈兵百万,国内需要大兴三线建设。同时在毛主席“六二六”指示下,要迅速改变农村缺医少药的落后面貌;在党中央教育革命的号召下,又急需改变农村小学中学普及率太低的现状。

因此,1968年—1977年就有1700万左右的中学毕业生上山下乡。虽然只占十年30,165.2万在校生的5.64%,终使全国农村小学入学率由1968年8.8%上升到1976年的96.8%,初中入学率从6%上升到1975年60.4%。

全国生产大队合作医疗覆盖率,1968年低于50%,到1976年上升到92.9%;赤脚医生达180.2万人,接生员72.7万人,其中知青占了60%以上。⑤他们的青春又何尝不是在贫困农民心中点燃永不熄灭的希望之灯呢?

如果没有十年上山下乡的1700万知青与农民的“结合”,在所谓的“动乱”年代,怎么能使广大农村的合作医疗和小学教育得到如此广泛的普及?这对农民身体、文化素质提高以促进我国农业经济的持续发展,有着可圈可点的里程碑式的贡献!除了自豪,还会有青春的怨悔吗?

四、“结合”是革命接班的需要

“我们是共产主义接班人”的少年先锋队队歌,在我国唱响了75年。“世界是你们的,也是我们的,但归根结底是你们的。”1957年毛主席在莫斯科对我国留苏学生、实习生的讲话,68年来激励着一代又一代的知识青年为社会主义革命和建设奋斗不息。

谁接班?怎么才有资格接班?怎么把老一代共产党人开创的社会主义事业坚决推向共产主义?这是中国共产党建党时就选择走社会主义道路后,最为长期关心的重大问题。

谁接班?当然是中国的青年一代,尤其是知识青年。

他们需要具备什么样的资格才能接班?当然是坚决走社会主义道路的知识青年才能成为共产主义接班人。

那么用什么样的标准来衡量呢?

毛主席在延安纪念五四运动二十周年的演讲中指出:“革命的或不革命的或反革命的知识分子的最后的分界,看其是否愿意并且实行和工农民众相结合”。⑥这就是知识分子(含知识青年)愿意接受思想改造,立场转换的试金石。

于是,24岁扛着苏联红军中尉肩章的长子毛岸英一回国,和父亲没欢聚几天,就被父亲毛主席送到延安农民劳模吴满有家插队入户,要他上“农业大学”。这是以插队入户形式让知识青年上山下乡的萌芽。

建国后,因中国是个农业大国,当然首先要改造农村,发展农业,为实现工业化打基础、提供市场,毛主席特别看重知识青年与农民的“结合”。

1955年10月七届六中全会期间,毛主席在《在一个乡里进行合作化规划的经验》一文写下按语:“一切可以到农村中去工作的这样的知识分子,应当高兴地到那里去。农村是一个广阔的天地,在那里是可以大有作为的。”⑦

郏县广阔天地大有作为纪念馆--河南省平顶山市

1968年12月21日,毛主席为《人民日报》编者按加的按语:“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要。”

联系毛主席在延安纪念五四运动二十周年演讲中提出衡量知识分子革命与否的标准来看,三段话给出了知识分子或知识青年人生成长的道路(三个要点),即成为走社会主义道路坚定者的必由之路:

1、到什么地方去?“广阔天地”“农村”。

2、为什么去农村?“接受再教育”,即“结合”,不是单纯的解决城镇青年毕业后就业问题。这是检验知识青年能否改变立场和思想感情的标准,解决先成为有文化的劳动者,这一共产主义接班人先决条件的大问题。

3、去干什么?要“大有作为”。有什么样的“大有作为”呢?这个历史性的任务是要随着时代的变化而变化:

抗日战争时期是为打倒日本帝国主义和汉奸卖国贼。

解放战争时期是推翻国民党反动统治,建立新中国。

五十年度中期是直接为逐渐兴起的农村合作化运动服务。

六七十年代是先去接受再教育,然后才为农村、农民服务。也就是新中国成立后,“结合”的方式是以上山下乡为主要形式或手段。

一句话,党和毛主席要城镇知识分子或知识青年先抛弃小资产阶级立场和思想感情,才有资格接过老一代共产党人坚持走社会主义道路的接力棒,才能在不同领域里为工农大众服务,成就为共产主义奋斗终身的“大有作为”。

前述列举建国以来近二千万(含1962年前的182.28万)上山下乡知识青年(含两弹一星研制的青年科学家)为祖国国防科学、农村建设、保卫边疆的贡献,这种个人成长、发展之路与社会主义中国成长、发展之路的高度融合性、一致性,才能使知识青年成为时代的骄子,社会主义大厦的基柱。

反观这段知青在上山下乡中的成长史,他们的青春何悔之有?不然,现任党的总书记,又为什么多次不无感慨地把插队入户七年的陕北梁家河说成是自己的“根”呢!⑧“青春有悔”和“青春无悔”的是非对错还需要争论吗?!

那么在1979年知青大返城后,对上山下乡运动的负面反思,又以《蹉跎岁月》为代表的知青伤痕文学,⑨使社会主义思想舆论界里冒出了一股股浊流,向党的上山下乡政策追责,为上山下乡“受罪”的知青鸣冤叫屈,最后把上山下乡污蔑为专门残害一代知识青年反人类的罪行,谴责上山下乡者似乎一夜间成了“正义”的斗士。一切有良知,有马列主义的基本常识,有了解党和毛主席对于知识分子一贯政策的人们都奋起反击,但“有悔”与“无悔”的争论还是或断或续延绵至今。为什么?

五、确保革命接班人培养道路探索的曲直性

在国际共产主义运动史上,一个马列主义执政党为了防修反修,探索自身不变质和社会主义江山长治久安的道路,以“接受再教育”即“结合”为目的,以上山下乡的方式或手段,来筑牢一代代知识青年的劳动群众立场,从而使其成为共产主义接班人的目标,实属是毛主席把马列主义与中国社会主义不断革命实践相结合的又一个伟大创举。

但任何探索都会有曲折,任何创举都会有缺憾,上山下乡也是如此。

1、上山下乡遭到“学而优则仕”封建传统观念的无形抵制

新中国建立社会主义社会后,几千年来“劳心者治人,劳力者治于人;治于人者食人,治人者食于人,天下之通义也。”⑩看不起体力劳动者的封建思想文化,不是几年或几十年就能从亿万人民的头脑里清除干净的。自宋朝以来,大凡家庭经济条件较好的长辈,总是用宋真宗《励学篇》中的三句话鞭笞晚辈:“书中车马多如簇,书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”。读书的目的就是一句话:升官发财娶美人。

难怪全国劳模知青代表董家耕同志1961年弃学北大回家种田时,有位农村老伯用旱烟袋敲敲他的后脑壳说:“加耕,人家读书越读越远,你呢,从城里读到乡下,我看你是读书读呆了啊。”董加耕笑了回答:“大伯,古话说读书越多越明理,我读了书懂得了要用知识建设新农村的道理,才回家劳动的。”

正如《人民日报》1953年12月 3日社论一针见血地指出:“向目前还不愿意参加农业生产的高小毕业生和阻挠他们参加农业生产的家长进行教育,向支持这种思想因而往往制造这种社会舆论的所有农民进行教育。”

毛主席深知,在完成社会主义政治革命、经济基础革命后,作为从半殖民地半封建社会直接过渡到社会主义社会上层建筑中的文化思想领域里的革命,将是长期而艰巨的。因为中国社会的知识分子绝大多数都是出身于农村乡绅地富阶级和手工业、商业老板(剥削、半剥削阶级),有天然的小资产阶级思想与立场。而工农阶级及其子女并已成为新中国的知识青年时,也或多或少在传承中受到封建思想文化的熏陶。

毛主席号召知识青年上山下乡,把清除知识分子、劳动人民和全体干部思想中封建主义“学而优则仕”观念,与农业合作化的需求结合起来的战略部署,是培养共产主义接班人和防修反修的有效途径,绝非简单地解决城镇劳动力就业问题和干部个人的行为作风问题。

所以,中共中央在1956年1月批准的《一九五六年到一九六七年全国农业发展纲要(草案)》中,则是第一次把知识青年上山下乡作为国民经济发展的组成部分来筹划。也第一次提出了“下乡上山”的名词;第一次明确知识青年的内涵是专指“城市的中、小学毕业的青年”。

1964年中苏论战越来越激烈。1月9日,中共中央总书记邓小平主持中央书记处会议,对搞好插队问题发表了重要讲话:城市知识青年下乡,以插队为主,这是一件长期的大事。每年要安置100多万人。”从1962年—1979年的17年中,全国上山下乡知青总数是1776万人,正好完成邓小平总书记提出的年度安置计划。⑪

上山下乡计划能顺利完成,那是因对毛主席、共产党有着巨大的信任,全民积极响应。热血青年更是为着到“广阔天地大有作为”或“备战备荒为人民”的信念而毅然决然地奔赴农村插队入户、屯垦边疆,保卫祖国。

但因农村或边疆环境的贫困恶劣,城乡条件的落差又大,加之官僚主义作梗,造成知青个人生活、劳动、学习条件上的困境和成长上的艰难;封建主义传统文化的烙印,促使部分知青感觉现时的地位、经济上的落差太大(但他们忘了中国90%的农民就处于这样的生活环境中);又不会在“结合”中与贫下中农或其它兵团战友一起,主动为现有耕作、打渔、割胶、伐木等作业技术,或教育、卫生等方面做些研究、改进。

更缺乏贫下中农或兵团老同志具有的那种吃苦耐劳、坚韧不拔的毅力,只是被动地应付困境,感觉度日如年,还自鸣不凡比农民高人一等,导致初来农场、农村时理想信念的动摇,打退堂鼓,包括他们的家长亲属,都认定唯一出路就是返城,小资产阶级思想、立场并没有得到改变。

这些也是造成部分知青返城后,以自身所谓“苦难”经历诅咒上山下乡,“理直气壮”地大唱“青春有悔”论的深层次社会历史原因。

2、官僚主义和走后门是阻止上山下乡健康发展的严重障碍

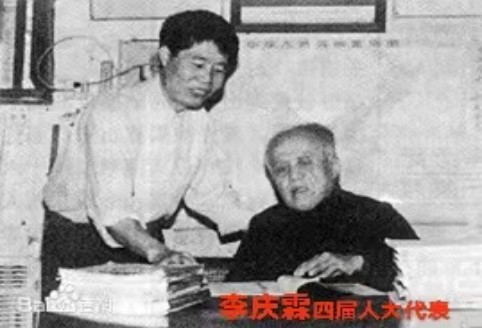

1973年4月25日,毛主席收到福建省莆田县的小学教师李庆霖在多次上访无果后的来信。信中叙述了其儿子下乡后吃不饱自己又养不起的现状,而干部子弟大多数开后门回城安排工作的腐败现象。暴露了少部分插队知青生活困境的实况。毛主席为此落泪,还从个人稿费中拿出300元给李庆霖老师“聊补无米之炊”。其根源来自于部分政府干部的官僚主义,造成农村固有的贫困长期不到改善,不少地区缺少象山西昔阳县的大寨、河南林县修建红旗渠那样的革命干部的领导。

同时,少数政府中下层干部对知识青年上山下乡尤其是插队入户安置后就撒手不管了,放任自流;只要自己的生活水平高于普通老百姓尤其是农民就行了。甚至利用手中权力让自己的孩子下乡镀金后立即抽调回城的腐败现象不少,激起广大知青和家长的不满。

上层干部极大多数把安置知青当成是就业问题处理,真正认识到上山下乡培训接班人的千年大计的战略意义者不多。不会去认真研究对上山下乡知青如何管理、改造、培养、考核、使用方面的政策与措施,只是例行公事的做些下乡安置、经费支出和征兵、上学、病退等的统计与协调工作。

正如周总理见到李庆霖来信后四天召开的中央高层领导会议上严厉批评的那样,中央上山下乡机构只是设在计委劳动局下面的一个小组,“这么几个人,怎么搞好工作?”后来立即成立国务院知青领导小组,总理亲自主持,李庆霖也被吸收为领导小组成员;各级政府便照葫芦画瓢,建立起各级知青管理机构。于是各级机构才有人有时间研究、调整和出台适合本地知青的补充政策与措施。1973年7月,中央下达了关于惩治吊打知青和强奸女知青的文件,枪毙了数名违法乱纪干部,才稳定了上山下乡的局面。

同年8月4日,毛主席审阅,中共中央正式出台了关于知青返城的政策,即中发1973.30号文件。首次把知青招工、招生、征兵、提干纳入国家计划。

比如以“工农兵大学生”名义,让基层公社推荐在农村锻炼的知识青年上学,十年中招收了126.46万人进入大中专院校,占1776万下乡知青的7.1%;⑫又如大量兴办以培养技术工人知识分子的“七二一大学”,根据《中国教育年鉴》的记载,到1976年共招收了148.5万人。到主席、总理去世的1976年,全国共有682万知青返城工作。

另外,早在下文前的1971年就已经有通过征兵、招工、提干等途径安置农村知青。

这么大规模的运动,各级政府确实是从不重视到重视,从边干边摸索到边调整、边改进,李庆霖“告御状”的信,也及时地帮助政府纠正了上山下乡中占90%插队入户知青管理工作上的偏差,确保其健康发展,起到了补阙拾遗的作用。

但公知们、地主资产阶级的遗老遗少们,利用当时社会政治生态中的少数不良现象(与今日之腐败相比只是小巫见大巫)和大多数人头脑里残存的封建观念,发泄对无产阶级专政的仇恨,大肆对党的上山下乡政策竭尽污蔑之能事,引起了世界观未得改造的部分知青的共鸣,大呼“青春有悔”,成为知识青年与贫下中农相结合接受再教育的严重思想阻力。

但大多数知青走上新岗位或到退休后,如同习总书记一样,都逐步地清晰地认识到上山下乡是自己人生成长中不可多得的一段珍贵而难忘的经历,这也恰好说明了改开时期意识形态领域里阶级斗争的十分尖锐。

时任农恳部知青办事件处理草率

中央在上山下乡运动的调整、改进中,不但插队入户知青工作在各地还存在着不平衡,就是各建设兵团、国营农场在管理水平、生活保障上也处于较大的不平衡。但都认为“兵团”有工资有组织不会存在什么大问题。

1978年12月,恰恰就在不会出现问题的知青农场出现了大问题。云南西双版纳橄榄坝农场的上海知青徐玲先因医生渎职难产死亡后,爆发的农场知青集体罢工、卧轨、绝食斗争。又正值争论激烈的全国知青上山下乡工作会议刚结束,传来二封透露会议激烈争论上山下乡是否有价值的航空信,使事态发展一发不得控制。

恰好从北京也传来邓小平副主席的意见,“每年花了20亿,农民还是不欢迎,和农民争饭吃,城市要想办法扩大就业门路”。(《中国知识青年上山下乡始末》第156-157页)一言九鼎,云南省收到国务院对知青办六条报告的批准件,接着召开滇、川、京、沪四方会议落实国务院批准的六条,云南知青罢工事件总算平息了,但大返城的闸门却打开了。

1978、1979两年就有753万知青(占插队入户、农场兵团知青总数的42.4%——《中国知识青年上山下乡始末》第96页),以各种名义和途径,像洪水直泻原籍的北京、上海、成都、重庆,由此而席卷全国大中城市。1979年城镇待业人员猛增至1500万(引文同上),上山下乡运动如同紧急刹车而告别了持续二十五年的历史。

如果对照1964年1月9日邓小平在中央书记处的讲话,这次断然终止党中央长期的战略部署——上山下乡,恰是中断了党培养共产主义接班人的伟大事业,后患无穷。

虽然党的《关于建国以来若干历史问题的决议》,不支持把知青上山下乡说成是“文革的产物”,还充分肯定了毛主席“关于知识分子要同工农相结合”的思想。但以知青大返城对上山下乡运动的急刹车,客观上误导全国知青和人民的认知:上山下乡错了,大返城是对知青的“平反”或“纠错”。在实践层面得以继续传承“学而优则仕”的封建观念。这就是伤痕文学一时占据文学领域主导地位,看不起劳动人民的和反对走社会主义道路的修正主义知识分子大呼“青春后悔”论、上山下乡“牺牲”论等缪论在思想舆论界甚嚣尘上的直接原因。甚至攻击党中央制定上山下乡政策是对一代青年的“犯罪”。引发了大部分“无悔论”知青的长期反击。

知识青年上山下乡运动虽然突然刹车,但二十五年的实践,给中国人民和国际共产主义运动留下了极为宝贵的财富。

六、上山下乡的历史意义

1、给中华民族后代留下宝贵的精神财富

二千三百多年前,以孟子为代表儒家就崇尚“舍生取义”⑬的价值观,即为正义事业可以牺牲自己生命。而比古人更进一步的是中国共产党,自成立之日起,共产党人就没有个人的私利而只为劳苦大众的利益而奋斗,乃至不惜洒尽自己的鲜血。

这一古老传统和共产党人的信仰一直传承至社会主义革命和建设时期。不仅在各条战线上涌现出为国捐躯的雷锋、王杰、欧阳海等,战斗到生命最后一刻的邓稼先、焦裕禄等;而且在上山下乡运动中也同样涌现出建设新农村的许多知青模范代表和英雄人物。

有放弃升学,1958年回到河北省宝坻县司家庄村的知青邢燕子。

有弃学北大,1961年回到江苏省盐城县葛武公社的回乡知青董加耕。

有放弃高考,1962年到河北省宝坻县窦家桥村插队入户的知青侯隽;

还有上海知青姜万富,17岁就到新疆建设兵团当了农垦战士,后培训成医,就成了一名昆仑山上守护各族牧民生命长达43年的“游医”。

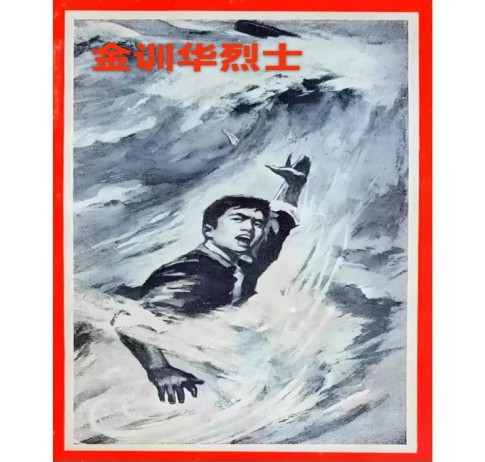

更有1969年上山下乡大潮中,赴黑龙江省的上海知青,为抢救国家财产和下河救人而牺牲年轻生命的金训华、袁志刚烈士⑭。他们彻底地为人民服务的信仰,生动地体现在扎根农村,坚守边疆,英勇献身的光辉事迹里,激励着后代知识青年为振兴民族,实现新时代社会主义四个现代化砥砺奋进。

2、在国际共运史上留下丰厚的理论财富

《共产党宣言》提出了无产阶级革命的两大核心任务:“共产主义革命就是同传统的所有制关系实行最彻底的决裂,毫不奇怪,它在自己的发展进程中要同传统的观念实行最彻底的决裂”。⑮

第一个“决裂”,在列宁、斯大林领导下的社会主义国家率先实现,接着在二次大战后率领东欧社会主义国家实现了,同时影响到亚洲中国为代表的半殖民地国家在逐步独立中先后实现了。

但第二个“决裂”,尽管列宁有过强烈的警告,却没有能坚持“决裂”,反而是与资产阶级、封建主义思想的同流合污。在上层建筑领域里,形成、发展了修正主义官僚集团,思想文化领域也被遗留下来传统的资产阶级和封建阶级思想垄断了,乃至发展、动摇了经济基础,最后导致亡党亡国。

用暴力革命夺取政权后,毛主席就进行所有制革命。用五、六年时间,把国民经济和平地过渡到社会主义的经济基础之上,那是把马克思主义与中国革命实践相结合中,实现了《共产党宣言》的第一个“彻底决裂”,完成了中共“一大”党纲提出“消灭资本家私有制,将生产资料归全社会公有”的任务。

共产主义革命的最终目的是消灭阶级,但消灭阶级又必须从逐渐缩小“三大差别”(城乡、工农、脑力劳动和体力劳动)开始。而消灭“三大差别”又必须在发展物质文明过程中首先建立起“劳动神圣”的精神文明观念。

因此,毛主席立即投入了持久地探索了中国社会主义时期的第二个“彻底决裂”的道路,即在全国人民尤其是在知识青年和各级干部思想中如何铲除封建主义的残余观念。在把马克思主义与中国农业大国社会主义建设实践第二次相结合的过程中,发展了革命战争时期知识分子与工农大众相结合思想,找到了知识青年到农村这一广阔天地去,“接受贫下中农再教育,很有必要”的重要道路,可以把千百万知识青年培养成有文化的劳动者。

同时在建国之初,发动大扫盲运动,靠回乡、下乡知青担任小学老师,较快地扩大普及小学教育,让劳动者知识化。逐步实现建立一个毛主席理想中的知识分子劳动化,劳动群众知识化的工农阶级真正当家作主的新型国家。这对于铲除二千多年封建主义留在人们头脑深处的“学而优则仕”观念,消灭“三大差别”,开辟通向共产主义无阶级社会道路,有着巨大的现实作用和深远的历史意义。

虽然毛主席不幸逝世后,毛主席亲自探索上山下乡运动随着紧急刹车而中断。但前28年,坚持走知识青年上山下乡培养接班人的道路、坚持干部不脱离劳动、群众,朝着第二个“彻底决裂”,不断采取反对并改造上层建筑中的走资派等防修反修措施和产生的深刻影响,使我国逃过1991年苏东社会主义阵营瓦解的一劫,给国际共产主义运动,增添了经受80年实践考验的史无前例的理论财富。当然也包含了一代代知青以亲身实践铸成的理论成果,而显示了青春的光彩和无上的荣耀。

3、给新时代长征路留下无价的经验宝库

1960年2月5日,毛主席在阅读《政治经济学教科书》时评论说:“规律自身不能说明自身。规律存在于历史发展的过程中。应当从历史发展过程的分析中来发现和证明规律。”否则“规律是说不清楚的。”⑯规律是如此,现象也是如此。

如同前述,怎样永葆中国共产党防修反修的青春?关键就在于培养共产主义接班人;怎样才能培养接班人?就在于使一代代知识青年永远地和劳动群众结合“变成一体”,实现第二个“彻底决裂”。这恰是建党百年史、毛主席“广阔天地”“大有作为”思想近三十年的实践史,以及四十年改革开放史对其伟大实践作用的持续检验,再一次揭示了知识青年到“广阔天地”“大有作为”、“和广大工农群众相结合”的道路,仍是社会主义革命事业接班人培养教育的重要规律。

十八届中常委七人中过半有四人曾是上山下乡知青,205名中央委员有65人曾是知青,约占三分之一。这才迎来了唱响“以人民为中心”主旋律的新时代。这恰恰证明了这条规律在社会主义继续革命阶段具有颠簸不破的真理性和深远的前瞻性。

九十年代开始,国际国内形势的巨大变化,面临着改革开放中,新建的市场经济带来资本无序扩张,所遇到前所未有的尖锐矛盾与复杂问题,党正在摸着石头过河,还在寻找解决的有效手段,同样继续探索市场经济中如何培养革命接班人的道路问题。

正因为由上山下乡知青出身的……的党中央核心层领导,才会在2015年十八届五中全会上端正了“以人民为中心”的社会主义发展方向;才敢正视当时的政治生态,在2017年十九大上指出党内盛行“”,并采取了相应措施;才会在2021年六中全会的“决议”中勇于揭露党内存在着利益集团、权势团体,特权阶层,并尖锐地指出……并二次以毛主席与黄炎培先生当年在延安讨论跳出历史周期律的“窑洞对”故事,向全党全国人民敲响了防修反修的时代警钟。

1945年7月,毛泽东(右一)和周恩来(左一)等欢迎飞抵延安

的国民参政会参政员黄炎培(右二)等人

执政十年来,尽管习总“解决了改革开放以来出现的长期想解决而没有解决的重大问题”,使中国社会主义进入新时代。但在2022年二十大上,他仍然保持高度警惕,严肃警告全党“铲除腐败滋生土壤任务依然艰巨”,故而发出以“自我革命引领社会革命”号召。到 2024年三中全会再次表示要“坚决反对拜金主义、享乐主义、极端个人主义和历史虚无主义。”以坚守信仰,纯洁队伍,确保中国共产党“三不变”:“不变质、不变色、不变味”。

如何确保“三不变”?虽然有党和政府引导知识青年(新毕业的大学生)到农村去当“村官”,带着“相结合”的色彩,以解决“三农”问题;也有鼓励知识青年(大学生、科技人员)在新产业、新科技领域内作出创新贡献;更有十九大六中全会决议中提出接班人的培养目标,来实现二十大三中全会关于本世纪中我国要建成“物质文明和精神文明相协调的现代化”的任务。

要完成上述伟大任务关键在培养接班人,那如何培养革命接班人呢?

在市场经济大潮中,不能让新的知识青年(大中学毕业生)只是单纯地成为就业市场所需新的劳动力,更不能在进入社会各界后转化成新的腐败分子、新生资产阶级的附庸阶层或党内利益集团的成员;而是要培养成能经受得住资本围猎,具备抵抗诱惑的免疫力,自觉做到“三不”(不敢腐、不想腐、不愿腐)的社会主义接班人,这是个矛盾对立而十分复杂的两难新课题,给解决过程带来了前所未有的艰难性。

因此,党的十九大六中全会“决议”中明确提出“防止资本无序扩张”之后,努力采取了“强监管”,规范“资本市场功能”(二十大三中全会决议),防止资本市场经济对上层建筑的侵蚀。

但“铲除滋生腐败的土壤”“永远在路上”。不得不使习总书记痛下决心,以“刮骨疗毒”的手段在党内开展“自我革命”。最终是否后继有人来保证实现执政党“三不变”的目的,一方面有待继续探索性的实践,另一方面确实需要对毛主席时代上山下乡历史经验的反复研究,不断总结,究其根源,适时调整,才有望把社会主义共同富裕道路坚持到底。那么,以往上山下乡的二千万知青将欣喜地看到,新时代的发展还将继续地证明自己的“青春无悔”!

注:凡是文中出现下乡知青总数1776万人的都摘自《中国知识青年上山下乡始末》,重要数据单独注明。凡是出现1700万左右的数据,专指1968年到1967年的统计。

①摘自《中共中央关于吸收知识分子的决定》、《毛泽东选集》(一卷本)、第581页,人民出版社1964年4月第1版。

②《巴黎和约》:1919年1月,第一次世界大战结束,在战胜国法国巴黎召开重新瓜分战败国的殖民利益的会议而签订的条约。其中把战败国德国在我国山东的租借地和特权不是归还战胜国中国,而是无条件转让给日本。在国内五四运动的强大压力下,北洋政府派出的参会代表团终于没有出席6月28日的签字仪式。——摘自《中国共产党历史》第一卷上册第39页-42页,中共党史出版社,2011年1月 第2版。

③中华苏维埃共和国:在第二次国内革命战争期间的1931年秋,取得三次反国民党军围剿胜利后,全国红军发展到15万人,中央革命根据地以辖江西、福建、闽赣等省县广大区域。11月7日-20日在江西瑞金叶坪村召开成立中华苏维埃共和国第一次全国代表大会。大会通过了《宪法大纲》,选举毛泽东为主席的苏维埃政府的中央执行委员会、人民委员会,项英、张国焘为副主席,定都江西瑞金。成为与南京国民政府对立的全国红色政权。——摘自《中国共产党历史》第一卷上册第326页-328页,中共党史出版社,2011年1月 第2版。

④摘自《青年运动的方向》、《毛泽东选集》(一卷本)、第529页-530页,人民出版社1964年4月第1版。

⑤摘自《新中国50年》资料篇表45-50,朱维盛 陈越月 朱建华 陈悟朝编,中国统计出版社1999年12月出版。

⑥摘自《青年运动的方向》、《毛泽东选集》(一卷本)、第530页,人民出版社1964年4月第1版。

⑦摘自《中国农村的社会主义高潮》按语二十五、《毛泽东选集》第五卷、第247页-248页,人民出版社1977年4月第1版。

⑧摘自中央台推出的12集广播纪实文学《梁家河》。习**的原话:“作为一个人民公仆,陕北高原是我的根,因为这里培养出了我不变的信念,要为人民做实事!”

⑨伤痕文学:以悲怆的色彩,在情感强烈宣泄中,控诉文革和上山下乡所谓非人道行为或苦难环境折磨,造成对主人公肉体、特别是精神上深重伤害的文学作品,前者以卢新华的《伤痕》为代表作,后者以叶辛的《蹉跎岁月》为代表作。

⑩摘自《孟子·滕文公上》《中国文学史》(一)第64页,游国恩等五人主编,人民文学出版社1963年7月第1版。

⑪摘自《中国知识青年上山下乡始末》第39页、258页,原国务院知青办负责人顾洪章主编,人民日报出版社2009年出版。

⑫摘自《中国知识青年上山下乡始末》第263页,原国务院知青办负责人顾洪章主编,人民日报出版社2009年出版。

⑬摘自《孟子·鱼我所欲也章(告子上)》《中国古代文学作品选(上)》第124页,韩传达主编,北京大学出版社1986年11月第一版。

⑭金训华:上海吴淞第二中学高中毕业生,1969年,到黑龙江逊克县插队入户。8月15日跃入逊河的洪水里抢救国家财产不幸牺牲,成为我国第一位知青烈士。当时的“两报一刊”(人民日报、解放军报、红旗杂志)发表社论,号召全国青年向他学习。

袁志刚:上海市杨浦区68届技校毕业生赴黑龙江大兴安岭松林区绿水林场的知青。1980年跃入呼玛河救人未果而献出生命,于2022年9月30日获得了国家颁发的烈士荣誉证。

⑮摘自《共产党宣言》(单行本)第44页,马克思 恩格斯编写,人民出版社出版1964年9月第6版。

⑯摘自《毛泽东年谱》第4卷第316页,中共中央文献研究室编,逄先知、冯蕙主编,中央文献出版社2013年12月第1版。

⑰窑洞对:1945年7月,重庆国民参政会褚辅成、黄炎培、冷遹、傅斯年等参政员访问延安。4日,毛主席邀请黄炎培等到他住的窑洞里做客。黄炎培围绕着历朝历代政权兴衰的周期律“其兴也勃焉,其亡也忽焉”,展开了话题。问润之中共能否跳出这个周期律?毛主席说,已找到人民监督政府的民主办法。这就是著名的“窑洞对”。

习总书记在十九届六中全会期间的第二次学习会议上讲了“窑洞对”故事,又在2021年12月31日元旦献词中向全国人民讲述“窑洞对”,提出要跳出历史周期律问题。

2025年8月8日

【文/余鹤元,作者原创投稿,授权188金宝搏体育官网首发。】

【作者简介】余鹤元,无锡人,上海市汾州中学68届初中生,1969年3月下乡到贵州省绥阳县小河口公社柳杨大队木厂生产队插队入户,期间修过水库和湘黔铁路;1972年招工进贵州有机化工总厂,当过技术工人、大专和党校教师、电视台长、经营副厂长;1999年辞职回沪,2001年担任上海大众部分4S店的管理顾问;2005年被中国质量协会质量保证中心聘为ISO三大国际管理体系高级审核员。退休在家照顾母亲时,为街道办党建服务中心的党校义务讲课。

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号