长期以来,关于农村集体化与分田单干的效率之争,始终是涉及中国农村改革与发展的核心话题之一。这场争论不仅关乎对历史的认知,更影响着对当下农村发展道路的判断。从安徽省凤阳县小岗村18位农民按下红手印的“包产到户”契约,到集体化时期亿万农民改天换地的集体实践,两种模式的对比,绝非简单的“效率高低”所能概括——唯有跳出狭隘的效率定义,以历史唯物主义的视角审视其本质,才能触摸到农村发展的真实脉络。

一、对“分田单干高效论”的再审视:短期效应与长远局限

在一段时期的叙事中,分田单干被塑造成“解放农村生产力”的标志性选择,小岗村的故事更成为诠释“集体僵化、单干高效”的经典案例。不可否认,在改革开放初期粮食供给极度紧张的背景下,包产到户将生产责任直接落实到农户,确实极大调动了农民的生产积极性,在短期内快速缓解了“吃不饱饭”的紧迫问题,这是其历史作用的客观体现。

然而,若将“效率”仅定义为“短期单位面积粮食产量”的增减,或将其等同于自由经济学中“资本增值最大化”的狭隘标准,便容易陷入对历史事物的片面解读。这种狭隘的效率观,只关注即时的产出数据,却忽视了效率背后的成本与长远影响:

其一,分田单干的“高效”,在很大程度上依赖对农民自身的“透支性投入”。当土地被分割为零散的“一亩三分地”,农户为追求产量,往往以家庭为单位投入超负荷劳动,这种“拼命式生产”是以牺牲农民长远健康与发展空间为代价的,本质上是一种短视的“个体透支型效率”。

其二,分田单干的效益,建立在对集体化时期积累的公共资产的“无偿消耗”之上。集体化时期,亿万农民以集体力量兴修的水利设施、平整的连片土地等公共资源,是农业生产的重要基础。分田单干后,这些公共资产被分割占用,缺乏统一维护,逐渐老化失修,其长期积累的公共价值被个体生产的短期效益所掩盖。

其三,从长远发展来看,分田单干催生的小农经济,天然具有脆弱性与局限性。分散的农户难以抵御市场风险与自然风险,也无法适应现代农业对规模化、机械化、科技化的需求。随着时代发展,这种“一家一户”的生产模式逐渐暴露出明显局限:部分仅依赖土地的农户陷入贫困,而有能力外出务工或经营副业的家庭则逐渐富裕,农村内部的两极分化问题随之显现;同时,分散的土地经营也与现代农业科技的推广应用形成矛盾,当科技进步成为粮食增产的核心动力时,个体小农经营的“积极性优势”,终究难以抵御规模化经营的“科技优势”的降维碾压。

因此,将分田单干视为“永恒高效”的模式,本质上是对“效率”概念的狭隘化解读,也是对历史事物的简单化处理——它看到了短期的粮食增产,却忽视了农村长远发展所需的公共基础、规模效应与社会公平。

二、集体化的“大效率”:以人为本的综合发展效率

与狭隘的“单干效率”不同,集体化时期的效率,是一种立足长远、以人为本的“综合大效率”。这种效率观,跳出了“单一产量”的局限,以改造农村社会面貌、推动农民整体发展为核心,其价值体现在四个无法被小农经济超越的方面:

1、改造自然的“根本性效率”

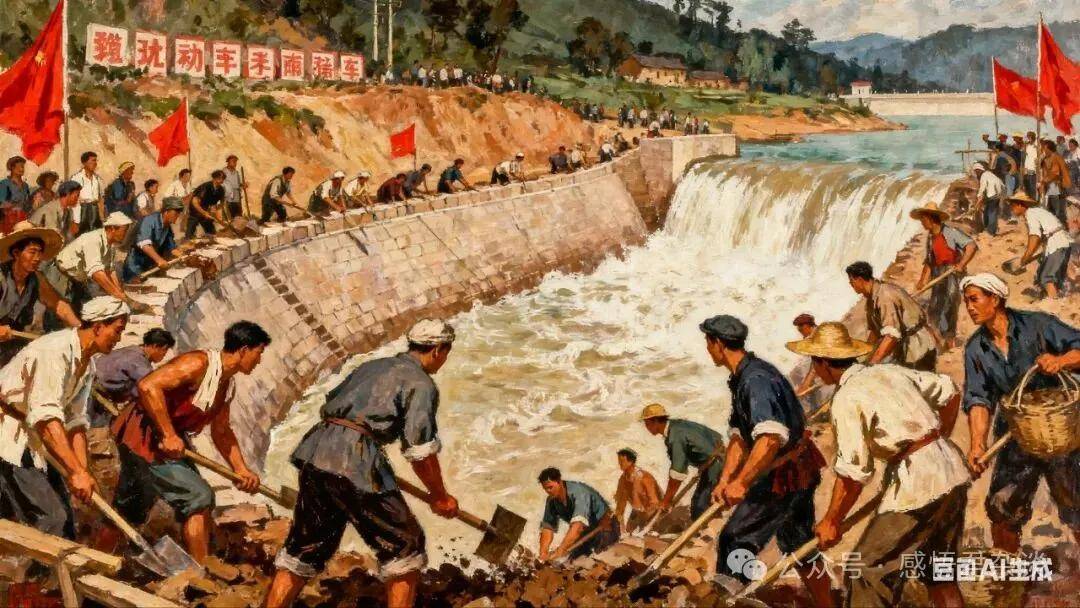

集体化将分散的农民组织成统一的生产力量,突破了个体农户“无力改天换地”的局限。在那个物资匮乏的年代,亿万农民以集体名义兴修水利、开垦荒地、平整土地,建成了遍布全国的农田水利网络——这些基础设施不仅支撑了当时的农业生产,更成为此后数十年中国农业稳定发展的重要基石。这种以集体力量改造自然、改善生产条件的实践,是个体小农经营永远无法实现的“根本性效率”,为农业现代化奠定了物质基础。

2、保障民生的“公平性效率”

集体化时期建立的“五保户”制度、农村合作医疗等保障体系,为全体社员构建了最基本的社会保障安全网。在生产力水平较低的条件下,集体通过“统筹分配”的方式,保障了老弱病残的基本生活,减少了因天灾、疾病导致的贫困风险,实现了“不让一个人掉队”的基本公平。这种以集体力量抵御风险、保障民生的效率,是小农经济下“各自为战”无法企及的,体现了对人的基本权利的尊重。

3、推动农村工业化的“历史性效率”

集体化时期兴起的社队企业,是中国农村工业化的最早探索。通过集体积累的资金与劳动力,社队企业将现代工业元素引入农村,打破了“农村只搞农业”的传统格局,为后来的乡镇企业发展埋下了种子。这一实践不仅增加了农民收入,更开启了缩小城乡差距、推动工农融合的历史进程,是农村从传统向现代转型的重要一步。

4、提升全民素质的“文明性效率”

集体化时期,通过兴办农村小学、夜校、扫盲班等,实现了文化教育在农村的广泛普及。在集体组织的推动下,大量农民摆脱了文盲状态,文化素质得到系统性提升——这种对“人”的培养,是比粮食产量更重要的“长远效率”,为整个中华民族的文化进步与后续发展积累了人力资本。

当然,集体化并非完美无缺。“统得过死”、“平均主义”等问题,确实在一定程度上抑制了个体积极性,这是其在特定历史条件下的局限性,也为后来的改革提供了反思与改进的方向。但不能因这些局限,就全盘否定集体化在改造农村、发展民生、积累基础等方面的“大效率”——这种效率,是着眼于农村长远发展与农民整体利益的“人本效率”,是小农经济无法替代的历史价值。

三、与时俱进:新型集体化是农村发展的必然选择

任何制度都不是永恒不变的,其生命力在于能否适应时代发展的需求。分田单干在特定历史时期解决了“温饱问题”,但随着科技进步、市场化深入与农业现代化推进,其局限性日益凸显;集体化时期的实践积累了宝贵经验,也留下了需要改进的教训。因此,农村发展的出路,既不是回到“统得过死”的传统集体化老路,也不是固守“分得过散”的小农经济偏路,而是走“统分结合、双层经营”的新型集体化道路。

新型集体化的核心,是兼顾“集体优势”与“个体活力”:一方面,通过集体组织实现土地规模化经营,对接现代农业科技与市场资源,解决小农经济“散、弱、小”的问题,发挥规模化、机械化的效率优势;另一方面,保留农户的生产经营自主权,调动个体积极性,实现“集体统筹”与“个体灵活”的有机结合。

如今,随着粮食产量的稳步提升、农业科技的快速发展以及国家对农村的政策支持,走新型集体化道路的物质条件与制度基础已日趋成熟。从各地涌现的农民专业合作社、村集体股份经济合作社,到“党支部+合作社+农户”的经营模式,新型集体化正在以多样化的形式落地生根——它既继承了集体化时期“统筹资源、保障公平”的优势,又吸收了分田单干“调动个体积极性”的合理成分,是符合当下农村实际、顺应农业现代化趋势的正确选择。

四、效率之争启示录

审视集体化与分田单干的效率之争,本质上是对“农村发展为了谁、依靠谁”的根本追问。若以“短期产量”或“资本增值”为效率标准,难免陷入片面;若以“人的发展”“长远进步”为核心,便能清晰看到:集体化的“大效率”着眼于农村的根本改造与农民的整体利益,分田单干的“短期效应”只不过是特定历史条件下的权宜之策。

今天,我们重审这段历史,不是要否定任何一种模式的历史作用,而是要以历史唯物主义的态度,跳出非此即彼的二元对立,找到符合当下农村实际的发展道路。新型集体化的探索,正是对历史经验的继承与创新——它证明,农村的发展,既需要发挥个体的积极性,更需要依靠集体的力量;既需要关注短期效益,更要着眼长远进步。唯有如此,才能真正实现农村的可持续发展,让农民在现代化进程中共享发展成果。

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM