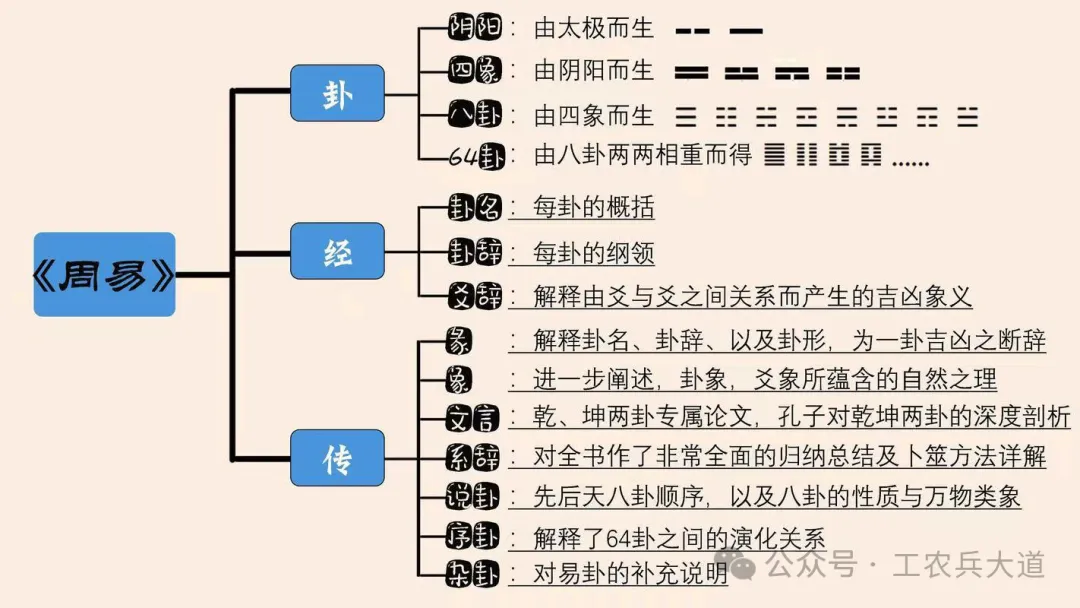

原编者按:《周易》是周人问吉凶的占卜之书。现存《周易》一书中,包括两个部分,一部分是所谓《经》,大体记载周人卜筮的卦辞、爻辞; 另一部分是所谓《传》,记载后人对《经》文的解释,和阐发《经》的基本思想等。《易传》共有十篇,传统称为“十冀”。其中,《彖传》上、下两篇是说明每一卦的基本思想,解释卦辞。《象传》上、下两篇,一部分是说明如何按照卦的基本思想去行动(又称为“大象”),一部分是解释爻辞的(又称为“小象”)。《文言》是专门论述乾、坤两卦的基本思想的。《系辞传》上、下两篇是总论《经》的基本思想的。《说卦传》是总述八卦代表的各类事物及其原理、变化等。《序卦传》是对六十四卦排列次序的说明。《杂卦传》是说明各卦之间的关系。关于《易传》的作者和形成时代,有各种不同说法。但根据《易传》各篇内容来考察,它既不可能出于一人之手,也不是同一时代的作品,即使同一篇,也可能经过前后许多人的讲述、整理,最后才成为今天所见到的这个样子。根据相关考证,《易传》中的大部分大致形成在战国末期。而其中的《系辞传》可以比较肯定地说是战国末期,或更晚一些秦汉之际的作品。《易传》各篇中的基本思想,大致是承袭孔、孟的思想而来的,可能是孔、孟一派借《易经》讲述他们的哲学思想的汇编。汉以后《易传》与《易经》一起成为封建统治者官方正统哲学的重要经典之一。

唯心主义体系

《易经》是记载向神秘主义的“天”或“鬼神”问吉凶的卜筮之书,它的基础是迷信,是一种客观唯心主义。《易传》在解释《易经》时,吸收了一些当时劳动人民创造的自然科学知识和唯物主义思想家对自然现象的解释等,包含有一些朴素的辩证法思想。还五行、阴阳的本来面目但《易传》的作者是把这些朴素辩证法思想纳入到《易经》的整个唯心主义体系中去的,所以客观世界在它那里是倒立着的。在《系辞传》中,把整个世界颠倒的唯心主义体系表达最为明白和最有系统,《系辞传》作者通过最高统治者、“圣人”设立八卦,观察卦象,使万物与神秘的“天”沟通起来。他们认为,“天垂象,见吉凶”,即“天”通过各种隐秘细微的迹象,来暗示事物的变化、吉凶。“天”又专门生出一种“物”,蓍草和龟,供给“圣人”用以探索这些隐秘细微的迹象。因此,他们说:“夫易,圣人之所以极深而研几也。唯深也,故能通天下之志;唯几也,故能成天下之务”。意思是说,“易”是“圣人”用来穷尽深远的道理,研究微妙的变化的。正因为它是深远的道理;所以能够沟通整个世界的意志; 正因为它是微妙的变化,所以能够成全整个世界的事务。这也就是说,“易”的唯心主义体系是“圣人”认识世界,创造万物的万能法宝。

《系辞传》作者在讲到八卦产生过程时说:古代包牺氏(伏羲氏)统治天下时,上观天象,下察地理,观察鸟兽的花纹,近以自身为样式,远以万物为样式,于是创造了八卦,用它来表达世界变化的性质,表示万物的情况。在这段论述中,《系辞传》作者虽然讲到八卦是从观察事物、模仿事物中创造出来的。但它把这些观察都看作是对天地隐秘、细微的道理和变化的探求。其结果,不是朴素地去总结自然本身的规律、性质,而是把世界变化的情况归结为一个神秘的八卦体系。《系辞传》作者,明确地讨论了一般原则(“道”)和具体事物(“器”)之间的关系问题。他们认为,“道”是没有具体形体的,所以叫“形而上”;具体事物是有形体的,所以叫“形而下”。在他们看来,“形而上者谓之道”的“道”就是“易”的八卦体系,“形而下者谓之器”的“器”,是由“道”派生出来的。紧接上述讲包牺氏创造八卦的那段话之后,《系辞传》作者就明确把那个神秘的八卦体系,作为人认识世界、创造各种器具的出发点和先天理念世界中的模式。例如,他说,人们用绳编结成各种网来打猎捕鱼,是按照“离”卦的原则(“离”是附著的意思);制造来耜(农具)是按照“益”卦的原则(“益”是丰富的意思);建筑房屋是按照“大壮”卦的原则(“大壮”是宏伟壮大的意思);等等。

《易传》作者这一套传统上称之为“观象(卦象)制器”的体系,是彻头彻尾的唯心主义先验论。他们把“易”看成是包罗万象,总括尽了天地之间一切事物及其规律的永恒绝对真理。他们说:“易与天地准,故能弥纶(包括)天地之道”(《系辞上》),就是说“易”与天地一样是万物的准则,所以它能包括整个天地的规律。又说:“夫易开物成务,冒(尽)天下之道,如斯而已者” 。即“易”的作用就是开创各种器物,成全各种事物,包括尽天下的所有道理,如此而已。这正如杜林的先验论那样,把整个世界颠倒了,杜林认为“原则应当被应用于自然界和人类,因而自然界和人类都应当适应这些原则”。恩格斯对此批判说:“原则不是研究的出发点,而是它的最终结果;不是自然界和人类去适应原则,而是原则只有在适合于自然界和历史的情况下才是正确的” 。(《反杜林论》)

《易传》作者设计这套唯心主义先验论的神秘主义体系,是为维护剥削阶级统治,论证等级制度的合理性服务的。他们从剥削阶级的地位出发,主观主义地区别所谓“天尊地卑”,因而说八卦中乾、坤的高、低地位也就确立了,高低分清了,社会上“贵”、“贱”地位也随之确定不移了。《易传》作者还认为,只有“圣人”能探测天地万物的秘密,才能“观象设卦”,“通天下之志”,“定天下之业”, “断天下之疑”,才能创造出各种器物“以为天下利”。“圣人”通过“易”来与神秘的世界沟通,同时也通过“易”来表达自己的意思。《 系辞传上》借孔子之口说:圣人通过画卦象来体现他的意志,通过设卦爻来体现他的所作所为,通过对卦和爻的说明来体现他的思想,通过卦爻的变化使各种事物沟通起来,以充分发挥它们的作用,鼓动万物活动起来,以体现神妙的作用。这些话充分暴露了《易传》作者站在剥削阶级立场的英雄史观。《易传》这套唯心主义先验论体系,对后来历代封建统治阶级正统的唯心主义哲学思想影响极大。其中讲到的“道”、“器”关系问题,也是以后唯心主义和唯物主义对立斗争的一个中心问题。唯心主义者都坚持“道”在“器”之上的观点。唯物主义者则认为“器”在“道”先或“道”在“器”中,具有朴素唯物主义的观点。

朴素的辩证法思想

《易传》作者在论述“道”、“器”关系的同时,还着论述了“易”的“变”和“通”的思想。他们说:“一阖(合)一辟(开)谓之变,往来不穷谓之通”(《系辞上》)。所以在《易传》唯心主义体系中也透露了一些朴素的辩证法思想。《易传》作者认为,“易”的一个基本观念就是“变”,“日新之谓盛德,生生之谓易(《系辞上》),“易”就是说不断发生,不断日新的道理。”还说:“易之.....为道也屡迁,变动不居,周流六虚(位),上下无常,刚柔相易,不可为典,唯变所适”。这是说“易” 卦所讲的规律、原则(“道”)是经常变迁的,不固定的,它体现在整个卦的六爻位置的变化之中,上下没有固定地位,刚柔互相变易,所以不能有一种不变的标准,唯一的是适应变化。至于卦中的各爻,更是各种变化的具体体现。所以《系辞上》说,“爻者,言乎变者也”。但《易传》中所讲的变化、发展,大部分是抽象的,有的甚至是牵强附会的。只有一小部分是有朴素辩证法思想的意义。但是由于受到它解释神秘主义八卦体系的局限,就是这一小部分辩证法思想,也不能贯彻到底,以至被其体系所扼杀。《易传》作者最终还是陷入了唯心主义形而上学的泥坑。例如,其说:“易无思无为也,寂然不动,感而邃通天下之故。非天下之至,其孰(何)能与于此?”(《系辞上》)这是说,“易”的“卦”本身是不会思维,也无所作为的,它是“寂然不动”的,但是受了感应之后就能通晓天地间的万事万物。而使它“感而邃通”的力量,则是一种十分神秘的“神” 的作用。又说:“易,穷则变,变则通,通则久”(《系辞下》)。 意思是说,易的道理是到了尽头就要变化,变化了就通畅,通畅了就能够长久保存,他们把变化看成只是适应时势,应付环境的变化。如《艮·彖传》说:“时止则止,时行则行,动静不失其时,其道光明”。而天地的根本规律,则是恒久不变的。这就是《恒·彖传》中讲的“天地之道,恒久而不已也”。由此可见,他们虽然着重变化,但最终的希望还是要达到“久”,也就是不变。此外,《易传》对发展、变化的看法,还归结为“终则有始”(《恒·彖传》),“无往不复”(《复·彖传》)这样一种封闭的循环论,把循环当作是变化、发展的根本原则,这种思想实际上也就是反对彻底的变革,是《易传》剥削阶级立场的局限性反映。

但是,作为反映新兴地主阶级思想的《易传》中的朴素辩证法,与反映没落奴隶主阶级思想的老子的朴素辩证法也还是有不同的表现特点的。两者都是代表剥削阶级,因此最后都希望得到一个不变的局面。但由于这两个剥削阶级在当时历史条件下所处的地位不同,他们对不变的希望也有所不同。老子希望的是回复到“小国寡民”,保存奴隶制和没落奴隶主地位的不变。《易传》则部分反映了新兴地主阶级要巩固新建立的封建制度,并使它“通则久”,永远巩固下去的不变。至于他们对“变”的认识则更有所不同。老子对“变”的看法是被动的,提倡人们“守柔”、“守雌”、“守辱”,消极应付社会环境的急剧变化。而《易传》则对“变”看法有一定的主动性,如肯定“革命”,“见几而作”,“物极必反”等。同时对“变”的前景也比较乐观,如认为“日月相推而明生焉”,“寒暑相推而岁成焉”,“屈信(伸)相感而利生焉”,甚至说:“日新之谓盛德,生生之谓易”(《系辞上》),充分肯定变化的作用。这反映了当时新兴地主阶级对在政治、经济斗争中建立并巩固封建制的信心。

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号