黄维兵团被暴打至死的这段日子,陈官庄杜长官的日子也越来越艰难:

《戡乱战史》是这样记载同时期陈官庄的状况的:

7日,匪我双方均积极构工,8日,空军总部为加强空中支援,特派第三署副署长董明德上校,降落战地,协定于空投粮弹三天后,将派机百架,全力支援攻击。讵料自9日夜起,天候骤变,阴霾蔽空,空投作业无法实施,原订计划全部落空。

但在8日,第二兵团仍令第七十四军军长邱维达统一指挥第七十四军,战车第一团,在榴炮第五团之支援下,向大回村发起局部攻击,虽鏖战竟日,仍进展甚微。9日,再兴攻击,官兵虽英勇突击,无奈匪军重重阻截,不仅随伴战车无法跟进,甚且,炮兵之火力支援,步兵亦难能立即利用,致皆无功而退。两天来,虽未获进展,但却击溃其3个纵队,毙匪约万余人,然该军亦伤亡颇重。

是时,各兵团粮弹业已告馨,再无余力发起强攻,若匪之困陷设施则愈增强,国军只得强化防御工事,以待空投补给之改善,再行发起攻势。

自12月10日起,匪之主攻转至北侧,指向第十三兵团方面,连日激战,匪我伤亡均重。迄16日,双方仍成对峙之局。是日,获知第十二兵团已于15日夜,于双堆集突围溃失,徐州战场,杜部形势益危,再无外力可峙。[1]

可不,唇亡齿寒,双堆集被人民解放军搞定,杜聿明就彻底“透心凉”了。

不用猜,这“透心凉”还是“校长”送来的。

杜聿明多年后回忆说,黄维兵团覆灭的次日(12月16日),他“忽然接到徐州‘剿总’总司令刘峙来电:‘黄维兵团昨晚突围,李延年兵团撤回淮河南岸。贵部今后行动,听委员长指示。’我接到这个电报后,心中完全凉了,觉得蒋介石的指挥简糟糕透了,为什么不令双方同时突围,那样还有一线生机(这时陈官庄以西解放军甚少),反而顾小失大,只顾黄维不顾这两个兵团,现在黄维一突围,解放军全部加到这里,还能有什么办法呢?”F[2]

同日,“校长”还直接来电,继续诓哄“好学生”:“第十二兵团业已突围,弟部须以积极手段求匪弱点予以击破,并向外扩展,以求脱离包围,总之弟万不可固守一地,坐待围困也。”[3]

其实这个当口的蒋介石已经是焦头烂额,他老人家琢磨得最多的事情还是如何收缩兵力,布防淮南,守备长江以拱卫京畿的问题,而不是如何搭救“好学生仔”杜聿明。这回给杜长官的这个来电,最具实质性却没有道破的话是:杜同学你好自为之,自祈多福吧!本校长现如今顾不上你了!

有趣的是,他们的对手——人民解放军统帅部和最高统帅,这个时候也在考虑为国民党军统帅部和最高统帅留着一点念想:如何帮助国民党军华北“剿总”总司令傅作义保持一丝就地坚持的幻想,如何帮助蒋介石难以确定将华北集团数十万大军撤离平津地区的决心,抑留傅作义集团于华北地区以坐候人民解放军歼灭或解决。12月11日9时,人民解放军最高统帅毛泽东在致东北野战军首长林彪、罗荣恒、刘亚楼的电报中,除了对平津地区国民党军部队提出了“隔而不围”、“围而不打”的方针外,对南线战场的杜聿明集团也提出了“围而不歼”的方针:

为着不使蒋介石迅速决策海运平津诸敌南下,我们准备令刘伯承、邓小平、陈毅、粟裕[14]于歼灭黄维兵团之后,留下杜聿明指挥之邱清泉、李弥、孙元良诸兵团(已歼约一半左右)之余部,两星期内不作最后歼灭之部署。F[4]

而且,在确认黄维即将被搞定,杜聿明也跑不了后,中央军委也开始考虑这场决战结束后的作战方针问题了。12月12日,中央军委致电淮海前线总前委:“黄维兵团歼灭后,请伯承同志来中央商谈战略方针。估计黄维数日内可全歼,邱李则尚须较多时间才能全歼。黄维歼灭后,请刘、陈、邓、粟、谭五同志开一次总前委会议,商好在邱李歼灭后的休整计划,下一步作战计划及将来渡江作战计划,以总前委意见带来中央。如粟谭不能分身到总前委开会,则请伯承至粟谭指挥所,与粟谭见一面,了解华野情况,征询粟谭意见,即来中央。我们希望伯承能于亥哿(12月20日)至亥有(12月25日)间到达中央会谈”,“我们对今后作战方针大致意见如下:甲、在全歼黄、邱、李诸敌后,华野中野两军休整两个月(分为四期,每半月为一期),并大致准备好渡江作战所需诸件(雨衣、货币、炮弹、治疗药品、汽船等)及初步完成政治动员。乙、在江淮间现有诸敌未退至江南的条件下,两军协力以一个月至两个月时间举行江淮战役,歼灭江淮间诸敌,占领长江以北、淮河以南、平汉以东、大海以西诸城镇,主要是安庆至南通一带诸城镇,控制长江北岸。丙、然后再以相当时间,最后地完成渡江的诸项准备工作,即举行渡江作战。其时间大约在明年五月或六月”。[5]

17日,淮海前线总前委三常委刘伯承、陈毅、邓小平从中原野战军司令部驻地张菜园[6]出发,前往华东野战军司令部驻地萧县蔡洼(蔡凹)[7],与总前委另两位成员粟裕、谭震林会面。会面当天,召开了总前委成立以来的第一次全体会议。会议研究了于来年夏渡江作战方案和对部队整编的问题。会后,刘伯承、陈毅即赶赴河北省平山县的西柏坡,向中共中央汇报工作。

当晚,在徐楼召开的华东野战军各纵队汇报会上,总前委委员谭震林、粟裕分别讲了话。

谭震林说:

今天不是怕敌来增援,增援为我所欢迎,长江以南不容我进行大规模战斗,再有十几个军来,我有本钱打,他来要时间,我们整补后也有把握打。

不在江北打,将来还是要打。江北打了,过江便容易了。江南顶多一百个师,集合不拢,只有退往两广决战。我可站稳脚跟,再向两广。他内部亦会起分化。

何时歼灭邱李孙,决定于我们,我可从容不迫的决战。[8]

粟裕说:

黄维歼灭后,是江北决定性的一仗。歼黄维前,是三个战场打的,我们力量分散了。如黄维真正与宋希濂会合,将增加我之顾虑。现在顾虑没有了,即张淦再来亦无顾虑。杨干才之二十军虽来[9],二军未到,二十八军在武汉未动,即来也得十天。十天以后,中野休整了可以再战,可以放手消灭这一部敌人。华野全军可以轮番来打。歼黄决定了我在江北的完全优势,这是非常重要的一着。[10]

此后,中原野战军和华东野战军均转入战场休整,并在不断压缩对杜聿明集团的包围,建设和巩固阵地,开展政治攻势的同时,也进行改善生活条件,总结经验教训,补充兵员物资,开展军事民主等一系列活动,积极准备对南线决战最后的残敌,实施最后一击——毕其功,于一役!

同时期,被围困在陈官庄的杜聿明集团的状态,可谓惨淡至极!

国民党军史政编译局所撰《戡乱战史·华东地区作战》写道:

17日,气候好转,恢复空投,第二兵团副司令舒适存,偕空总董明德上校,飞京洽请空投补给,并协商空中支援突围攻击事宜,不意是晚又大雪纷飞,且连续10日之久,突围攻击计划,再度落空,且空中作业,亦中断10日,于此期间,食物燃料俱馨,近20万军民,饥寒交迫,唯宰马为食,掘棺为薪,骑兵官兵,拒食而泣,伤患及孱弱者,日有饿毙,匪军不断实施夜袭,以疲困国军外,并运用心战喊话,以食物为诱降之饵,然国军官兵,不仅不为所动,且益坚弥励永矢固真,仅部分随行民众,不耐饥寒,列队请离,指挥所基于事实,未便制止。[11]

这里“然国军官兵,不仅不为所动,且益坚弥励永矢固真”比较“八卦”,据华东野战军政治部统计,仅从1948年12月16日迄至1949年1月5日的20天中,被困敌军成班、成排,甚至成连的官兵不顾严密的封锁和残酷的镇压,逃过火线向人民解放军投降,平均每天约700余人,相继投降者达1.4万余人。[12]

整个南线决战中,国民党军整军、整师、整团、整营的集体投降者,有3万人之众。[13]

12月27日,风雪虽止,然天候仍然恶劣。28日,国军空军甘冒不良天候,恢复空投,因气流不急,大半飘升,饥饿官兵,为求一饱,竟无视警卫火网,争先抢粮,为此而遭枪杀者,时有所闻。指挥所为示信于众,特指派第二兵团副参谋长董熙,兼任空投场指挥官,订颁收取、分配作业程序,秩序乃得维持。

民国三十八年元月一日,天气好转,阳光乍泄,使阴沉匝月之战场,再现生机,官兵正当神情爽朗之际,总统蒋公引退消息传来,诚如晴天霹雳,军心士气,惨遭打击。

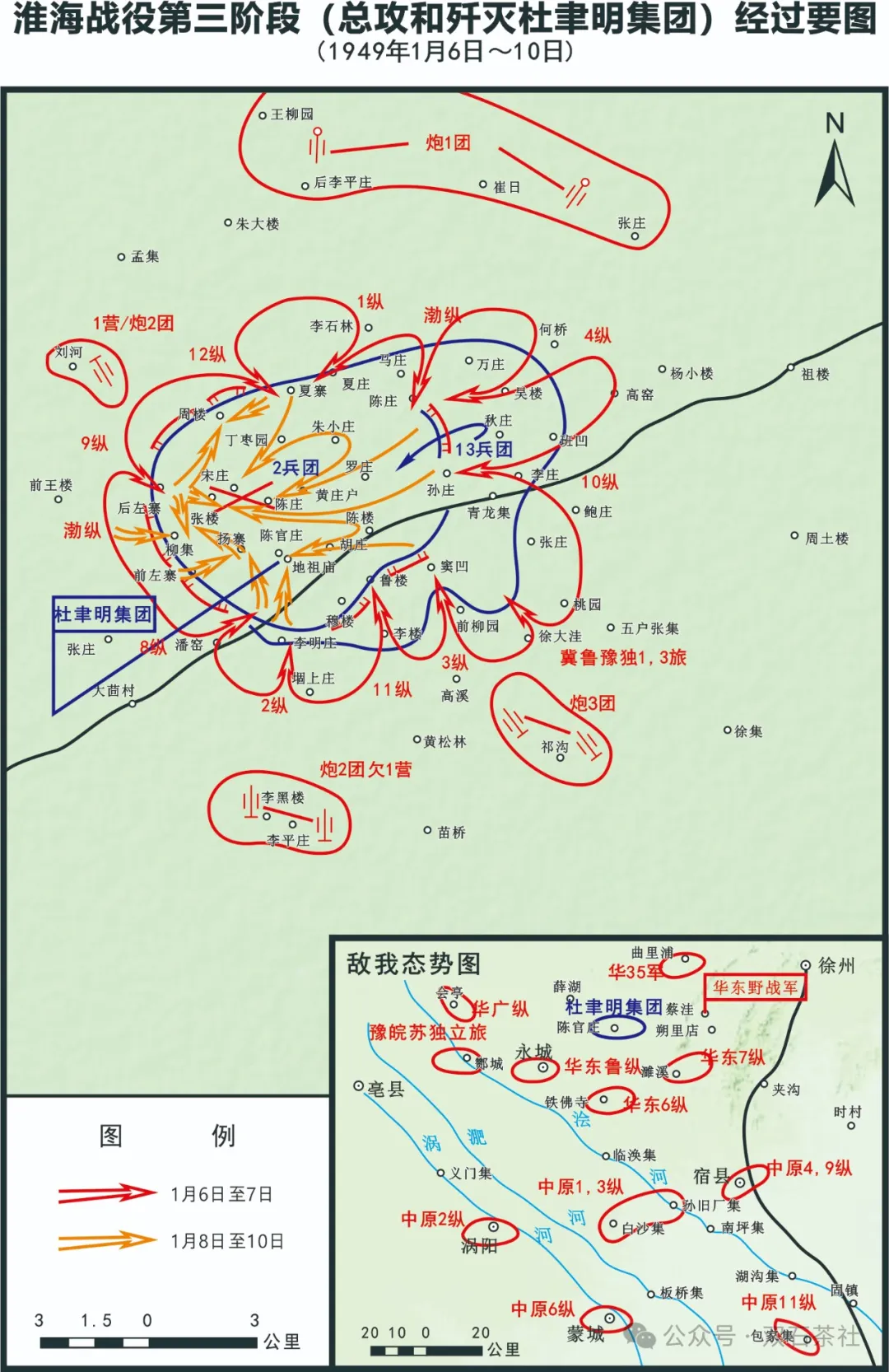

自3日起,天气放晴,空投源源而来,杜副总司令与邱、李兵团司令,虽为总统之引退,深感忧伤,然为救国救民大业,全军求胜责任计,一致决定于获致适量补给后,预定于8日在强大空军机群支援下,发起突围攻击。不意是(3)日晚,第七十军第三十二师营长晏子良突率部投匪,该部虚实尽洩,故于次(4)日夜,匪即对第七十军阵地,发起猛攻,反复争夺,匪我双方伤亡均重。致预定于8日之突围计划,又成泡影。

杜副总司令,鉴于情况日趋不利,乃于5日召集军长以上人员,共商对策,咸认第十二兵团既已溃灭,外援已属无望,若长此被困,终必覆灭,与其作无希望之等待,不若及早突围,最后决定于是(5)日17时,全面出击。

5日17时,各兵团遵令分别出击,攻击初期,第七十四军颇有斩获,但其他各军均无进展,第七十军军长高吉人,且身负重伤。杜副总司令目击已不可为,只得令饬终止攻击。杜部所属两个兵团,从此已丧失突围之一切希望,唯待匪军之吞噬命运。[14]

不光是杜长官,就连陈官庄地区所有的国军官兵,都从头到脚,从里到外,凉透了!

注释

[1]《国民革命战史·戡乱战史·华东地区作战》第298页,[台]国防部史政编译局中华民国七十三年三月十二日编印。

[2]杜聿明:《淮海战役始末》,《淮海战役亲历记(原国民党军将领的回忆)》第40~第41页,文史资料出版社1993年6月第1版。

[3]《华东军区、第三野战军第三次国内革命战争史资料选编》,《淮海战役》第4册(附件)第8页。

[4]《关于平津战役的作战方针(1948年12月11日9时)》,《毛泽东军事文集㈤》第362页,军事科学出版社、中央文献出版社1993年12月第1版。

[5]《对今后作战方针的意见(1948年12月12日)》,《毛泽东军事文集㈤》第382页~第384页,军事科学出版社、中央文献出版社1993年12月第1版。

[6]今河南省商丘市睢阳区阎集乡张菜园村。

[7]今安徽省萧县丁里镇蔡洼村。

[8]刘瑞龙:《我的日记——淮海、渡江战役支前部分》第94页,解放军出版社1985年8月第1版。

[9]国民党军第二十军到了蚌埠,没参战。

[10]刘瑞龙:《我的日记——淮海、渡江战役支前部分》第94页,解放军出版社1985年8月第1版。

[11]《国民革命战史·戡乱战史·华东地区作战》第298页,[台]国防部史政编译局中华民国七十三年三月十二日编印。

[12]《中国人民解放军全国解放战争史㈣》第355页,军事科学出版社1997年7月第1版。

[13]《华东野战军政治部敌工部关于淮海战役对敌政治攻势总结(1949年2月)》,《中国人民解放军政治工作历史资料选编第10册·解放战争时期㈢》第页,解放军出版社2010年5月第1版。

[14]《国民革命战史·戡乱战史·华东地区作战》第298~第299页,[台]国防部史政编译局中华民国七十三年三月十二日编印。

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号