“亦余心之所向兮,虽九死其犹未悔”,两千多年来,屈原伟大的爱国精神激励了无数的中国人。而历史上的端午,浸透了战火与硝烟,无数先辈前赴后继,用流血牺牲换来了我们今天的端午安康。在端午节之际,让我们伴着淡淡的粽香,翻开历史的书页,寻找发生在端午节的红色记忆……

抗战爆发后的第一个端午节

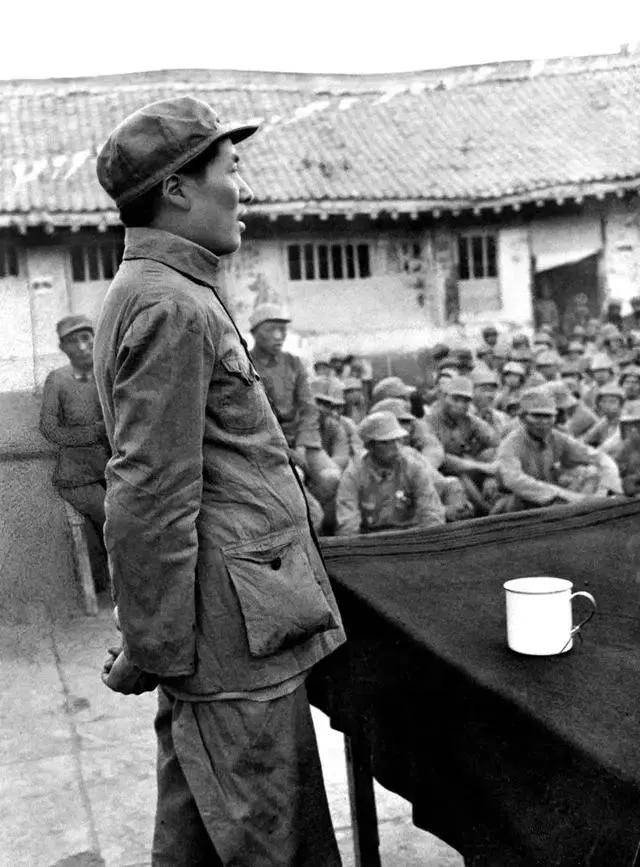

【1938年5月,毛泽东主席在延安中国人民抗日军政大学作《论持久战》报告。图片来源:新华社】

1938年6月2日,中国迎来了全面抗战爆发后的首个端午节。期间,延安正召开抗日战争研究会,毛泽东在会上作了著名的《论持久战》演讲。

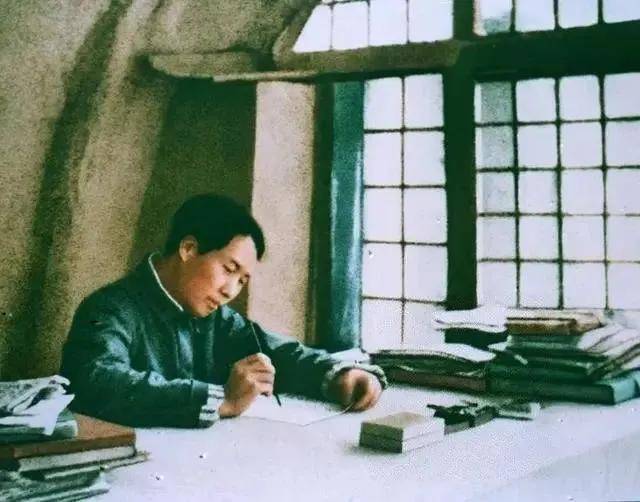

【1938年,毛泽东在延安窑洞撰写《论持久战》。图片来源:新华社】

毛泽东在写作过程中,是十分辛苦的。他白天工作非常紧张,要对八路军的战略行动进行及时分析和正确指导,对边区建设中的各种重大问题拿出解决方案,还要起草电报,读书读报,研究问题。只有到了深夜,他才能坐下来点着油灯写作。好在当时毛泽东的身体非常好。他自己说过:我习惯晚上写作,“晚上是我精力最充沛的时候。”

毛泽东写作《论持久战》的地方,那是一间很小的屋子,即使是白天,里边光线也很暗,屋子里放着一个不大的旧式木桌,一把旧椅子,桌子上有一盏小油灯,有一支毛笔。毛泽东就是在这间小屋子里,用这支毛笔写下了指导抗日战争的雄文《论持久战》。

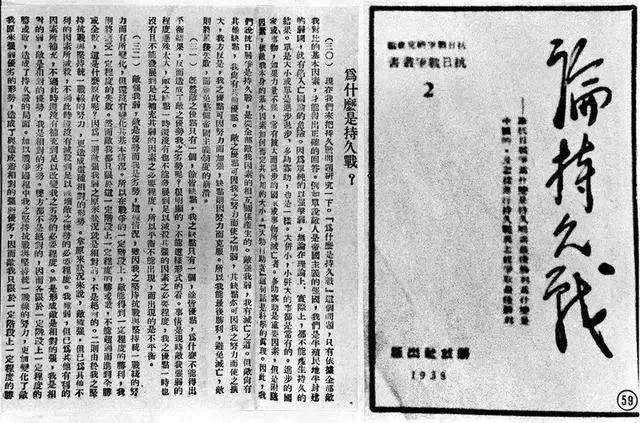

【1938年刊印的毛泽东《论持久战》一书局部。图片来源:新华社】

《论持久战》对指导中国抗日战争取得最后胜利提供了最高的也是最正确的战略指导。事实上,抗日战争正是按照毛泽东在《论持久战》中所预料的那样发展的。抗日战争经历了《论持久战》所指出的三个阶段后,中国人民最终战胜了日本侵略者,一百年来第一次在反对外国侵略的斗争中取得了完全胜利。

朱德与战士一起过端午节

1930年5月,正值春夏之交,红四军四个纵队在寻乌、安远、平远一带分兵发动群众,进行土地革命,开展党和红军的思想、政策宣传工作,朱军长和特务营驻扎在寻乌县马蹄岗下。

时间一晃就过去了20来天,转眼已是旧历的端午节了。端午节前一天的晚上,繁星闪烁,清风习习。在军部门口的教场坪上,特务营的一群战士们正在闲聊。一个战士说:“这里的老乡可热情了,听说,明天端午节还准备慰劳我们红军呢。”正说着,一个高大的身影走了过来。不知是谁喊了一声“朱军长来了”,战士们一拥而上,把朱军长围在中间。朱军长微笑着问大家:“你们在谈论端午节的事吧?我们也可以想想办法,自己动手,搞些荤腥来改善改善伙食嘛!”通过一番议论,大家想出了一个切实可行的好主意——捡田螺。

第二天清晨,太阳徐徐升起,红军战士排好队出发了。有的提着竹篓,有的挎着小竹篮,有的背着行军袋,有说有笑地下到田地里头。朱军长也戴着斗笠,提着小竹篮,带领着战士们一起下田捡田螺。没过多长时间,战士们都满载而归。晌午时分,慰问红军的乡亲们拿着粽子、鸡蛋,来到军部门口,一派热闹景象。朱军长亲自迎接致谢,并招呼他们和红军战士一起吃了一餐丰盛的午餐。这个端午节的午餐,每一个班有三个菜:韭菜辣椒炒螺蛳肉、醋焖荤丝、清炖田螺汤。乡亲们边吃边赞赏道:“好菜,好菜,味鲜可口,真是一顿美餐啊!”

【1936年11月,红一方面军和红二十五军团部分领导人在宁夏固原以北吊堡子合影。右起邓小平、徐海东、陈光、聂荣臻、程子华、杨尚昆、王首道。】

智勇双全的女交通员——周篮

1934年10月,中央红军开始长征后,留在湘、赣、闽、粤、浙、鄂、皖、豫等南方八省的红军,在极端艰苦的条件下,开展起游击作战。

彼时,陈毅率部从中央苏区突围,辗转来到信丰县油山地区。油山地势复杂,面对国民党连续不断的“清剿”,陈毅和战士们与敌人巧妙周旋,出没于崇山密林之间,风餐露宿、历尽艰辛。

担任游击队秘密交通员的周篮就住在油山脚下的彭坑村。她常常挎着一个竹篮子,穿行在山林沟壑间,为陈毅和游击队员送去物资和情报。

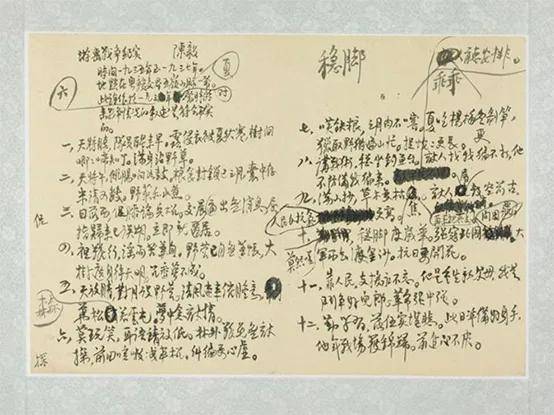

【1960年代陈毅重写《赣南游击词》修改稿。图片来源:人民网】

“粮食封锁已三月,囊中存米清可数,野菜和水煮……”这是陈毅后来在《赣南游击词》中描述的情景。可以想见当时条件之艰苦。

1936年端午节,大雨倾盆,天色昏暗,山路十分泥泞,周篮仍旧冒雨提着满满一篮的粽子,向游击队驻地走去。

【周篮嫂用的竹篮。图片来源:南昌新四军军部旧址陈列馆】

面对满满一篮香喷喷的粽子和被大雨淋湿的周篮,陈毅非常感动。当他得知周篮3岁就被卖到这里做童养媳,一直没有大名;又见她给游击队送饭、买东西时,手里总少不了一个篮子,便给她起名叫周篮。从此,游击队员们都亲切地叫她周篮嫂。

一次战斗中,陈毅不慎腿部负伤,由于山上地形复杂、气候潮湿阴冷,伤口发炎感染严重,周篮便把陈毅接到家里。家里没有药品,她就从山上采草药,为陈毅治疗腿伤。

【陈毅同志旧居。图片来源:南方网】

一日傍晚,养伤期间的陈毅正坐在屋后的一棵桐树下看书,周篮在房前洗衣。突然她发现,一队国民党兵已快行进到家门口,情况万分危急。

这时,周篮看见房前的一头猪,她急中生智,捡起地上的石头掷向猪,并大声喊道:“你这只瘟猪仔,不赶快回家,这么多兵来了,会把你打死的。”陈毅听到后,连忙起身向后山转移。

国共两党第二次合作后,南方八省的红军游击队统一下山改编为新四军。陈毅离开后,始终没有忘记那些在危难中帮助过红军的人民群众,更没有忘记那位救他性命的朴实大嫂周篮。

“靠人民,支援永不忘。”一只竹篮,将重要的生活物资和情报传递给千沟万壑之中艰苦作战的红军战士。它不仅是一位普通农民大嫂作为秘密女交通员在革命事业中发挥力量的见证,更是中国共产党与人民群众血肉联系的生动体现。

霍童武装暴动第一枪

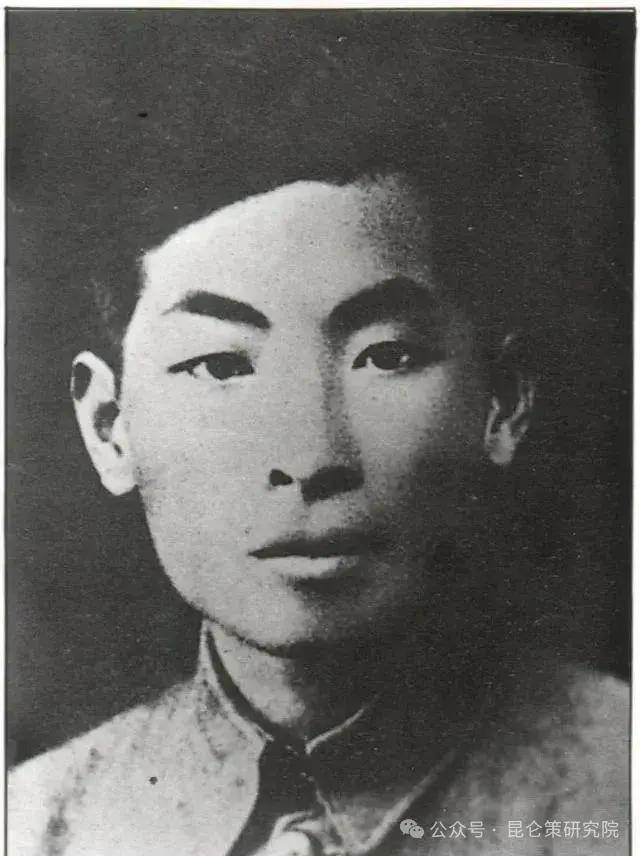

【青年叶飞】

20世纪30年代,无数革命英烈在宁德霍童组织开展武装斗争,建立了党的组织和闽东苏维埃政权,成立了中国工农红军闽东独立师,揭开了革命历史新篇章。1932年11月,叶飞来到霍童镇后,与颜阿兰深入农村发动群众,在兴贤、半岭、文湖、梅坑等村秘密组织工农自卫队,使自卫队武装不断得到发展。

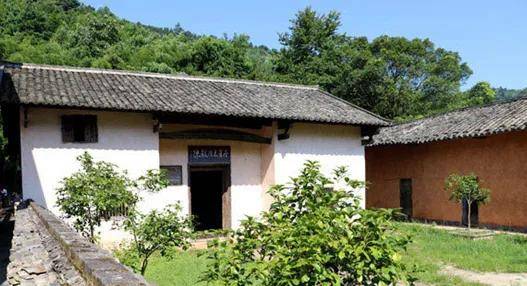

【霍童农民暴动旧址——宏街宫】

1933年5月28日正是农历端午节,叶飞和颜阿兰领导自卫队进行武装暴动,打响了当地工农武装斗争的第一枪,一举缴获了民团26支枪和一些弹药,这就是闽东党史上著名的“霍童农民暴动”。此后一个月时间,工农自卫队乘胜连续袭击坑仔里、赤溪等地民团和地主,又缴获了不少武器装备。6月底,闽东工农游击队第三支队在半岭村正式成立,成为蕉城历史上的第一支工农革命武装。

“天地英雄气,千秋尚凛然”

回望烽火硝烟的革命岁月

共产党员挺身而出、不懈奋斗

谱写了气壮山河的壮丽篇章

(来源:“中国人民抗日战争纪念馆”微信公众号,转编自“福建机关党建综合自新华社、中国共产党新闻网、固原党史、福建党史方志等”;图片来自网络,侵删)

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM