五八二团是一支具有光荣传统和辉煌历史的英雄团队,前身是在抗日战争初期由部分红军骨干在创建冀东抗日根据地的斗争中诞生的,在解放战争中该团荣立大功。抗美援朝时期,参加了第五次战役,担负了保卫开城的光荣任务。涌现出特功六连、特等功臣赵先友等英模单位和个人。电影《英雄儿女》是由著名作家巴金小说《团圆》改编、长春电影制片厂拍摄、1964年开始放映的一部深受全国人民和全军官兵喜爱的军事题材电影,而且几十年来久映不衰,王成的英雄形象深入人心。这两件看似毫无关联的事情,却有着一段人们知之不多的不了情缘。

烈士生平

特等功臣赵先友生前为我团六连副指导员。河北乐亭县人,1928年出生在一个普通农家,祖辈务农,家庭贫困。但他从小生性聪慧,喜爱读书。家里勒紧腰带,省吃俭用,供他上了6年旧式学堂。辍学后还经常跑到邻村的老先生家借书看。老先生也喜欢他,常常私下教他识字,辅导他读书。赵先友从懂事起,就是个听话、诚实、勤劳、上进的好孩子,经常帮助父母做些力所能及的事情,减轻父母的劳累。略大些的时候,耳闻目睹日本侵略中国、残害百姓的恶行,早早就萌发了扛起枪杆、保家卫国的进步思想。日本侵略者投降后,赵先友同村里的群众一起,积极参加各种反内战、反独裁,支持共产党、八路军的进步活动。同时,巧与国民党军周旋应付,成为远近闻名的优秀青年。

赵先友烈士遗像

从1946年6月起,国民党反动派在美帝国主义的支持下,撕毁停战协定和政协决议,悍然发动全面内战。到1947年6月,经过一年的艰苦奋战,我军由战略防御转入战略进攻。10月,19岁的赵先友响应党的号召,为早日解放全中国,不顾刚结婚不到一年、已有身孕的妻子,毅然报名参军,成为解放大军的一员(当时部队番号是八路军冀热辽军区冀东十三军分区四十八团,简称冀东军区第四十八团。1949年2月改编为中国人民解放军陆军第十九兵团六十五军第一九四师第五八二团)。妻子陈莲花也是穷苦人家出身,对丈夫参军一事虽然心有不舍,但最终还是深明大义,没扯后腿,支持了丈夫的决定。临分别的那天,陈莲花眼含热泪,把丈夫送到村口,深情地说:“你放心地走吧,我会照顾好自己和家的。”没有豪言壮语,只有依依惜别。展现出了一幅“妻子送郎上战场”的真实画面。

赵先友入伍后,随部队转战河北、山西、陕西、宁夏等地,先后参加了新保安、太原、兰州等几十次战役战斗。每次都是冲锋在前,表现英勇,战果显著,3次立下战功。由于赵先友作战勇敢,又上过学有点文化,很快就成为组织重点培养的对象。1949年1月,他光荣加入中国共产党,并被评为模范党员,直接提升为干部。新中国成立后,赵先友随部队驻扎在宁夏黄渠桥。这时他才想起自己离开家已经3年多了,由于每天行军打仗,东征西跑居无定所,没顾得上和家联系。这么几年过去了,家里的妻儿生活的怎么样?赵先友满怀思念和憧憬,于1950年10月份给妻子写了参军后的第一封信,也是唯一的一封信。随信还寄了两张照片,其中一张是穿夏军装的照片。大约到12月份妻子收到信后,异常激动。苦等3年,终于有了丈夫的消息。当即决定到部队看望先友。陈莲花抱着刚刚3岁的儿子与邻村一名家属,千里迢迢历尽艰辛赶到部队时,营房里已空空如也。问周围的老百姓,他们也不知道部队去了什么地方。陈莲花满心懊恼地返回了老家。又苦等了3年,到1953年陈莲花再次等来丈夫的消息,已是永别。她捧着部队领导送来的特等功证书,泪如雨下,终于知道丈夫在入朝作战的第二年就已壮烈牺牲,这封家书和重若千斤的立功证书,成了她对丈夫最后的念想。

“向我开炮”

原来在1950年11月份,我团在接到了入朝作战的命令,随即开赴山东临城地区整训补充。于1951年2月进入朝鲜,参加了第五次战役。美国侵略者在中朝人民军队的五次严厉打击下,被迫与我进行停战谈判。在谈判中美国大耍两面手法,在谈判桌上提无理要求,还让美李军队不断向我开城地区袭扰进犯,妄图以军事行动对谈判施加压力。

开城是一个重要的战略要地,我团随师于1951年8月进驻开城地区,接替兄弟部队防务,担负起了保卫开城这一光荣而艰巨的任务。在我团的防御正面,敌人有两座突出的高地,一座叫西场里北山(因炮弹反复轰炸,表面沙土呈红色,也称红山包),一座叫67高地。距离板门店谈判会场只有5公里。1952年9月6日至10月2日,我团经过艰苦血战,反复争夺,三打“红山包”,力克67高地。67高地原是敌前沿的制高点和重要支撑点,只有坚守住这个点,红山包阵地才能得以稳固。所以在我占领67高地后,美李军不惜血本,与我展开激烈争夺。

战至10月5日上午,敌人以一个营的兵力,在飞机、大炮、喷火坦克的强大火力支援下,继续分多路向我阵地冲击,阵地上的工事全被炸毁,烟雾弥漫,一片火海。已在阵地上坚守了3天2夜的六连,在打退敌人17次进攻后,自己也伤亡很大,阵地上只剩副指导员赵先友和包括伤员在内的10多名战士。但他们还是死死坚守着,誓与阵地共存亡。战至中午,阵地上只剩身体多处负伤、双目失明的赵先友和通讯员刘顺武两个人,刘顺武就背着他,当他的眼睛和腿,在阵地上来回移动,打击敌人。战斗中,刘顺武报告:“副指导员,敌人已冲上来啦!”在这危急时刻,赵先有命令通信员刘顺武用步话机向团指挥所报告:“敌人已冲上我阵地,要求炮兵向我阵地开炮!”

不久,多股敌人冲上我阵地!此时,敌人畏惧不敢轻易接近他俩,……突然,在团指挥所又听到步话机里传来赵先有嘶哑而坚定的声音:“团长!敌人上来啦,开炮打吧!”

时任我团团长兼政委的张振川(后任一九四师师长、六十五军代军长、河北省军区司令员),在团指挥所里用望远镜清晰地看到了这极其悲壮的一幕。他当即命令他俩必须进到防炮洞去。当他看着俩人隐蔽好后,果断命令我炮兵开炮,随后组织增援小分队反击,很快又夺回了阵地。在防炮洞内发现了赵先友,刘顺武牺牲后,手中仍紧紧握着冲锋枪。二十多具敌人的尸体倒在他们的面前。

战后,十九兵团发来贺电:“守卫在开城地区的六十五军的英雄们,渡河向板门店以南之敌进行强大反击,一举同时攻占86.9高地,西场里北山和67高地,连续打垮敌人的多次反扑,连续取得辉煌胜利”!这次反击作战,有力地配合了我中朝人民军队的对敌谈判,给了美李谈判代表一记响亮耳光。张振川奉命向志愿军谈判代表团作了专项汇报。据张振川回忆:那次汇报中,负责谈判的李克农队长和乔冠华指导员还不停地提问插话。汇报结束后,代表团一定要留我吃饭。乔冠华同我干了一杯茅台酒,还风趣地说:“你们在前方坑道内喝不上这个酒,这是咱们祖国最高级的酒了”!我这个20多岁的小团长,是个土包子,我说:“这个茅台酒好像不如65度老白干喝的过瘾”!大家都哄笑了起来。

经兵团及志愿军总部批准,给我团六连荣记特等功,并授予“英勇顽强守、如泰山的钢铁连”称号。为赵先友烈士追记特等功(后赵先友的遗体与黄继光、杨根思等烈士一起安葬在沈阳抗美援朝烈士陵园)。这次战斗,我团6连还有3人荣立一等功,多人荣立二等功。

战地采访

我国著名作家巴金,曾两次赴朝战地采访。1952年3月,以巴金为团长的“中国文联朝鲜战地访问团”创作组一行离国赴朝采访,于10月回国。1953年8月,当听到朝鲜停战谈判在板门店签字时,为进一步补充素材,达到“非写出一部像样的东西来才不白活”的目的,巴金再一次主动要求入朝,搭乘军邮车,先来到志愿军第十九兵团,紧接着就去了志愿军第六十五军、停战谈判代表团、一九四师后,就去了五八二团,再去六连所在地采访,后赶到志愿军西线部队,单独生活共采访了5个多月。

据有关资料介绍,巴金两次入朝,其中印象最深的就是在志愿军某团六连(我团特功六连)生活采访。巴金曾在我团体验了钻防空洞的险情和“一口炒面一口雪”的艰苦生活。据当时接待巴金采访的团长张振川回忆:一天,师政治部主任陪巴金来到团廖川洞指挥所,当时我还是个20多岁的小伙子,巴金不到50岁,白净的脸上戴着一副近视眼镜,穿志愿军的马裤呢军服。一见面,巴金就笑着说:“我听停战谈判代表团介绍,你们团三打‘红山包’、坚守67高地,打得很漂亮,美国人武器强,我们士气高。”随后我就把我团三打“红山包”、坚守67高地的战斗经过作了汇报。当我汇报到特等功赵先友在只有两人坚守阵地,抱着报话机向团指挥所大声喊“向我阵地开炮!向我开炮”时,巴金非常感动。当即决定到特功六连采访。就这样他在六连采访生活了近一个月。

张振川记得,巴金来五八二团采访时,他们在指挥所里一起吃饭,有大米饭,祖国慰问的肉罐头,有花生米,家乡老白干。住在旁边防空洞里的朝鲜老大娘给我们送来一大碗酸辣泡菜。我讲起这位大娘的身世,老伴被美国飞机炸死了,儿子被抓到南朝鲜去,巴金摘下眼镜擦了擦、看得出来,他是很动心的。

张振川还记得,巴金还采访过我团18岁的小战士赵杰仁,这个小战士在被敌机炸塌的洞里整整待了3天后被救出。以后他写了一篇记实性散文“青年战士赵杰仁同志”。文中写道:我问小赵:“你当时着急不着急?”“我一点不着急,我相信同志们会把我挖出来。”“我注意看他的脸,年轻的脸上浮现出衷心的快乐微笑,我在他脸上看不出一点阴影。他的眼光朝我这边射过来,我们两人的眼光碰到一块儿了,他的快乐,他的坚定的胜利信心,他的年轻人的勇气传染给了我。我觉得有一股热力传到我的身上。我的脸也现出了快乐的笑容。”文中接着写道:“我见小赵面有倦色,就把一个小背包送给刚挖了一夜工事的赵杰仁做枕头,两个人面对面躺下来。我说你睡吧,睡一会儿起来再谈也好。小赵笑着答道,我不累。可不到两分钟,他就闭上眼睛睡着了”。一个大作家和一个小战士睡在一起,是那么亲切融洽。由此可见巴金通过战地采访,对部队、对英烈、对普通士兵的感情有多么深!

1953年12月,巴金离开朝鲜回国。1961年6月,巴金应《上海文学》杂志社约稿,决定以小说的形式反映经过了七八年沉淀的朝鲜战事,一连串活灵活现的人物,可歌可泣的故事,激荡着他的心菲,凝聚在笔端。经过一个多月的写作,一部3万多字的中篇小说《团圆》完成了。巴金也了却了一桩心愿。

改编电影

巴金小说《团圆》在1961年第8期《上海文学》发表后,获得了成功。不仅在社会上反映强烈,而且也引起文艺界领导的关注。认为小说故事性强,很感人,对志愿军的战斗精神及中朝友谊都有很好的表现,能激励人们的爱国爱军热情。时任文化部副部长的夏衍指示电影局,将巴金的小说《团圆》列入1963年的拍摄计划。中央电影局很快把拍摄任务交给了长春电影制片厂。长影厂接到任务后,深感责任重大,决定将小说改编的任务交给有着3年朝鲜战场生活体验的著名导演武兆堤(曾导演过《平原游击队》等)。他被小说中充满亲情、友情的故事情节深深地吸引住了,感到这是一个好本子,但要把这3万字的小说改编成电影,绝不是一件容易的事,便约请其抗大同学、曾参加抗美援朝、时任解放军总政治部副主任傅钟将军秘书的毛烽合作。他们专程到上海拜访了巴金,听取他对战场见闻的介绍,就改编电影的有关问题达成了共识。

他们在北戴河开始了对小说《团圆》的改编工作。根据同巴金达成的共识,他们决定将人物感情戏作为整个剧本的灵魂,对王成这个人物进行再创造,增加情节和对话。为此,毛烽和武兆堤重新访问了当年入朝作战的部分老将军,并以爆破英雄杨根思、特等功臣赵先友、步话机员于树昌等烈士为原型进行艺术加工,王成的英雄形象就在他们笔下站起来了。原小说对王芳的描写还是比较细腻的,他们又搜集了当年的文工团员王纾、戴雪霞等的事迹材料,以她们为原型的“王芳”形象也呼之欲出。后来担任昆明军区文化部长的编剧毛烽说:“影片中王成的艺术形象确实有着坚实的生活基础,我还听说,有三四位志愿军战士喊出了‘向我开炮’这样的英雄行为。王芳歌唱炊事员的情景也是真人真事,行军打快板也是朝鲜战场宣传鼓动的生动再现。”

经过20多天的奋战,由小说《团圆》改编的电影剧本《英雄儿女》终于杀青了。长影厂领导、文化部领导看后都连声叫好。巴金审阅后也非常满意。认为剧本加强了许多小说中不曾出现的情节和人物,特别是对王成形象的塑造更加鲜明和突出了。这个电影剧本发表在1963年第2期《电影文学》上。1964年底,电影《英雄儿女》拍摄完成并在全国放映,引起强烈反响。亿万观众被王成的英雄气概和王芳与王文清、王复标两位老人的父女深情而打动。“风烟滚滚唱英雄”的歌声很快传遍祖国大江南北。由巴金小说《团圆》改编的电影《英雄儿女》成功了。

塑像题词

几十年来,我们团一直把特功六连和特等功臣赵先友的事迹,作为团史和传统教育的重要内容。并利用新兵入伍、过年过节等机会放映电影《英雄儿女》。

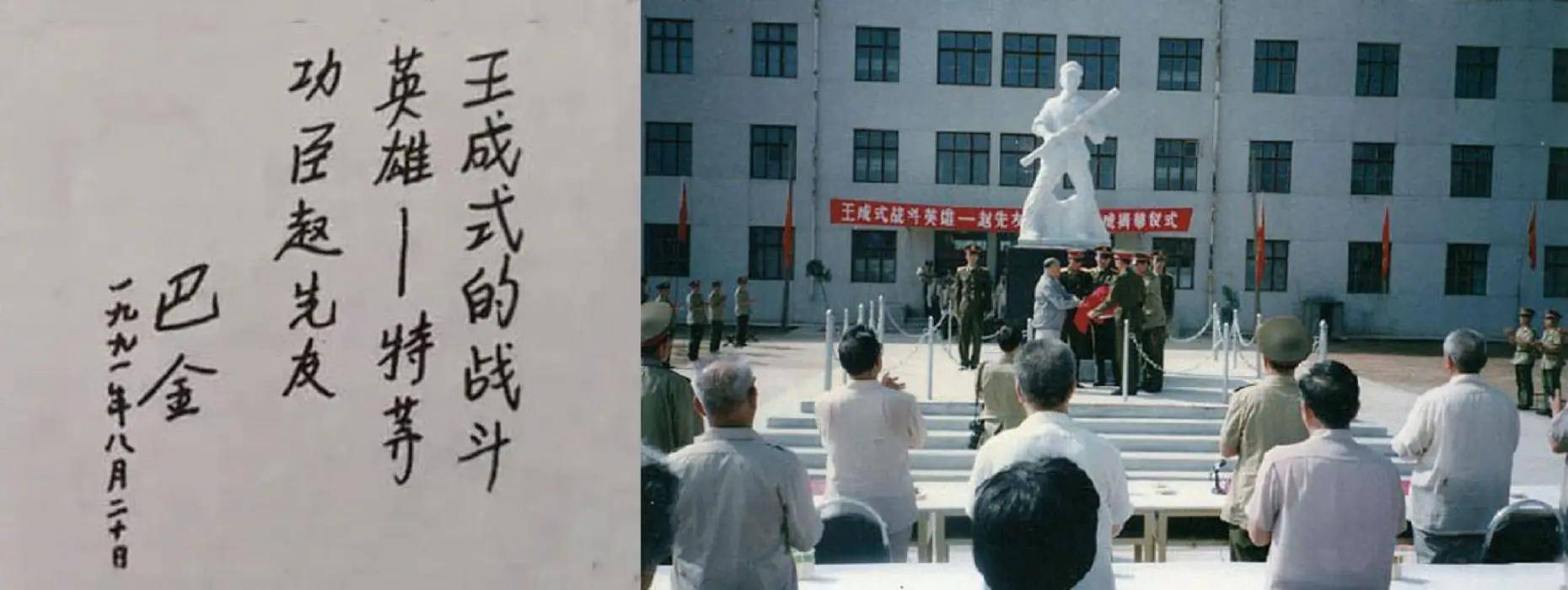

1991年,六十五集团军为适应部队在新时期思想政治建设的需要,发扬光荣传统,宣传英雄事迹,批准在一九四师五八二团营区办公楼前立一个“王成式的战斗英雄赵先友”的英雄塑像,请老作家巴金题字。五八二团团党委决定,8月18日,派政治处副主任戴秀斌带着老领导李真(曾任六十五军政委)和张振川将军的信到上海,请巴金为塑像题词。经上海文联介绍,找到了巴金女儿、时任《收获》杂志社副主编的李小林。李小林说:“父亲快90岁了,身体不好,正在住院,而且写字手有点发抖,写得不一定流畅,往碑上刻怕不好看。我先跟父亲商量一下,你们再来听回话”。

20日,戴副主任一行再去见李小林。她说,我把李政委和张司令员的信给父亲看了,他很高兴。父亲说,我到过朝鲜战场上许多部队,英雄们的事迹使我激动,我写过几篇真人真事的散文。还说他能回忆起一九四师的番号,也记得李真军政委和张振川团长。过不多时,李小林拿来了题词。巴金想得很周到,题词一种是竖写的,一种是横写的,供我们选用。日期有一个字不太清楚,还多写了一遍。同时还给李真政委赠送了自己的著作,写了“赠给李真同志留念”并签名。同年11月18日,巴金的女儿给汤小薇(张振川夫人)写信,让转告其老伴,说:“张振川同志的回忆文章,父亲读了,感到很亲切,他对张振川同志还留有很深的印象,他说,当年他是团长,他去过这个团”。

1992年8月7日,在赵先友烈士牺牲40周年之际,我团隆重举行了为特等功臣赵先友立碑塑像的揭幕仪式。广阔平坦的操场上,彩旗猎猎,军乐阵阵。纪念碑建在团部办公大楼前,面向大操场。黑色大理石基座底见方5米,高约4米,基座正面是放大了的巴金题词:“王成式的战斗英雄———特等功臣赵先友 巴金1991年8月20日”,20多个金字闪闪发光。背面是张振川同志撰写的800字碑文。基座上方是用汉白玉做的赵先友雕像高高矗立,英雄双手紧握爆破筒,呈跃进姿势,年轻俊秀的脸上表情刚毅。

左上:著名作家巴金为特等功臣赵先友烈士题词。右上:1992年8月7日大功五八二团为特等功臣赵先友烈士举行立碑塑像揭幕仪式。

两位礼兵持枪站立在纪念碑两侧。操场上近千名官兵列队肃立。当抗美援朝战争时期我师师长、原成都军区副司令员赵文进,抗美援朝战争时期我团团长、原河北省军区司令员张振川,第六十五集团军政委田书根,原六十五军副军长王守忠(赵先友烈士牺牲时的营长),烈士的儿子时任乐亭县人武部副部长的赵绪文为纪念碑剪彩揭幕时,操场上近百名冲锋枪手同时连发鸣枪庆贺。第六十五集团军副政委杨惠川(之前任我师政委),我师师长王明生、政委孙堂,我团部分历任团长、政委,集团军和师部分机关干部,赵先友烈士的家乡代表,与全团官兵共同参加了揭幕仪式。老团长张振川致辞,详细介绍了在开城保卫战中我团参战连队英勇顽强杀敌,特功六连血战67高地和赵先友烈士壮烈牺牲的战斗场景,进一步提高了全团官兵不畏艰险、敢打必胜、勇于战胜一切困难的信心和勇气。揭幕仪式的最后一项内容,是全体官兵齐声合唱电影《英雄儿女》主题歌,这首歌早已成了我们团的团歌。当“风烟滚滚唱英雄,四面青山侧耳听…”的歌声响起时,全团官兵人人心潮涌动,热血沸腾;老师长老团长的脸上挂满了泪珠;烈士的儿子赵绪文忍不住失声痛哭。

中央电视台播放了赵先友塑像落成大会实况,河北电视台、张家口电视台以及河北日报、张家口日报都发了消息。《人民日报》海外版1992年12月5日刊登了汤小薇写的向巴金汇报英雄塑像落成大会的文章《浑身闪闪披彩虹》,后《解放军报》刊用了张保平等写的《王成式的战斗英雄祖孙三代同在一个特功连里》。此后,赵先友烈士的纪念碑成了我团进行光荣革命传统教育的一道亮丽风景。利用每年新兵入伍,老兵退伍,年度开训动员,完成重大任务等机会,都要在此进行教育。这对全团官兵传承“向我开炮”的奉献精神,续写新时代英雄儿女篇章,起到了很好的作用。

典型原型

电影《英雄儿女》上映几十年来,一直令全国人民和全军官兵难以忘怀。电影中塑造的栩栩如生的各种人物,引起了观众到生活中寻找电影原型人物的强烈愿望。关于《英雄儿女》原型人物的报道,也常常见诸于各种报刊。有的任意嫁接,有的以讹传讹,令人真假难辨。就在我们军、师、团,也有不少传说。我们的老团长张振川,是这段历史的亲历者和见证者。1992年他在1月10日的《杂文报》上发表了“英雄儿女”真正多的文章;在11月29日的《工人日报》上发表了电影《英雄儿女》原型是谁的文章。10月4日《河北经济日报》记者发表了“大地春常在”——关于“王成”原型访问志愿军团长张振川的文章。综合上述几篇文章,张振川同志的看法是:

关于王成。巴金在我团采访时,老团长曾向他汇报了我团特功六连和特等功臣赵先友的事迹。后来一放电影《英雄儿女》或听到电影的主题歌时,老团长就会想起烈士赵先友和战友们在熊熊烈火中拼死战斗的情景,烈士“向我阵地开炮!向我开炮!”的声音就会在他耳边响起。他认为,抗美援朝的战斗英雄不胜枚举,王成是他们的艺术再现,而不是指具体哪个人。我认为这是老团长很客观很谦虚也很正确的一种认知。其实,现实生活中的艺术典型,不同于神话科幻中的典型,它应该有坚实的生活基础。它应该也确实有原型,但这个原型不是一个,而应该是多个。从上述资料中我们看到,巴金之所以毫不犹豫、慷慨允诺为我团赵先友烈士题词,背后是有深刻的感情起作用的。

一是巴金先后两次到朝鲜战场采访,两次都到过我们团。二是巴金两次到朝鲜,待的时间总共也不过14个月。志愿军部队团以上单位太多了,而他仅在我团及六连就采访了约一个月,在我师就采访了两个多月。三是巴金在战地采访中应该是第一次听到“向我阵地开炮!向我开炮!”这样经典的语言。新闻媒体从来没有报道过巴金还在其他单位采访中听到过这样的语言。四是从目前的新闻媒体中,还没有看到过巴金再为其他单位的英模写过类似的题词。所以肯定地说,电影中的王成是个艺术形象,但赵先友烈士肯定是这个艺术形象的原型之一,或许是这个艺术形象最主要的那个原型。赵先友在阵地上喊出那句“向我开炮”的经典语言,巴金的亲笔题词,就是最有力的佐证。

关于团长张振华。《河北经济日报》记者在采访时问张振川:“有人说《英雄儿女》电影中的团长是你,你怎么看?”张振川说:“不是。因为他叫张振华,我叫张振川,名字不一样,更不是一个人。我当团长时,在朝鲜是打过反击作战,我们团也出现过王成式的战斗英雄赵先友。1975年初我回到六十五军当代理军长时,为了欢迎我当天就放了电影《英雄儿女》。我对时任军政治部主任的石翠岩同志说,你这家伙,怎么放这个?”他和副军长黄树英几个同志说:“团长不是写的你吗?”我说:“我就这样吊而郎当?从以上情况看,确有人这样看,也有人这样说,但我认为,这位团长张振华也是一个艺术形象,并不是指哪一个人”。

关于军政治部主任王文清。记者问:“有人说电影中军政治部主任王文清,原型是指你们一九四师的政委陈亚夫同志,是真的吗?”张振川回答说:“在朝鲜反击作战时,陈政委来我团作过战前动员,他是1929年的老革命。做过地下工作,但他并没有送给人家王芳这样的女儿。陈亚夫政委在我们反击作战后,确实到军政治部当了主任,但名字叫陈亚夫。而叫王文清的这位同志在朝鲜时,是我们师的文化科长,后来到我们团当了政治处主任。”(从张振川将军回忆录和巴金的日记、书信中可清楚地看到巴金与陈亚夫非常熟悉。)

关于王芳。记者问:“听说你们部队有个电影《英雄儿女》中王芳的原型?”张振川回答:“有。不但有而且还很多。我们一九四师宣传队,有一对姐妹,姐姐叫韧兰,妹妹叫张莹珊。这一对姐妹是抗日战争时期的小八路。抗美援朝时一直在师宣传队,经常冲过敌人炮火封锁线,到志愿军最前沿坑道内,给战士们唱歌跳舞,给炊事班唱活着的好人好事,像电影上王芳那样,活跃在激烈的战斗最前线。”

央台专访

2020年11月7日,中央电视台“故事里的中国第二季”,专题采访了赵先友烈士的孙子赵新民先生,现将视频实录如下:

中央电视台记者撒贝宁:1991年巴金先生为一位志愿军战士写下这样一句话,王成式的战斗英雄,特等功臣赵先友。

背景画面:巴金为赵先友烈士的题词

这位特等功臣曾任六十五军一九四师五八二团二营六连副指导员。

背景画面:赵先友烈士照片(大半身照)

赵先友烈士就是高喊着“向我开炮”,用24岁的年轻生命,换来了67高地攻防战的胜利。今天我们非常有幸地请到了特等功臣赵先友烈士的孙子赵新民先生。掌声有请。

背景画面:赵新民上场。全场热烈掌声。

在讲述赵先友烈士的故事之前,我们先让大家看一张照片。

背景画面:赵先友烈士着夏装扎腰带的大半身照

这张照片大概拍摄在什么时候?

赵新民:我爷爷出生于1928年(河北乐亭人),1947年10月加入人民解放军冀东军区第四十八团(五八二团前身)。这张照片是他入伍后拍的。爷爷当时19岁,结婚才6个月,奶奶正怀着父亲。奶奶对爷爷说,你就走吧,家里有我呢,早日立功受奖,我们等你回来。

记者:但最终爷爷没能够回到家里。

赵新民:是的。

记者:有人告诉过你爷爷在战场上的经历吗?

赵新民:我爷爷的团长张振川,曾亲口给我讲述过我爷爷牺牲的过程。1952年10月,67高地的攻防战主要由我爷爷所在的2营全权负责。敌人用飞机、大炮、坦克向67高地进攻。这场战斗非常激烈,也是非常惨烈,敌我双方都付出了很大代价。

背景画面:《英雄儿女》中敌我双方争夺阵地的战斗场面。炮声隆隆,硝烟弥漫。

我爷爷当时是六连副指导员,已经在阵地上坚守了3天2夜,打退敌人17次冲锋。最后阵地上只剩下爷爷和通信员刘顺武两个人。当时爷爷已多处负伤,双目失明。刘顺武就背着爷爷,当他的眼睛和腿,在阵地上来回运动,打击敌人。当时,团指挥所就在阵地的后方,张团长在望远镜里看到,敌人正一批一批地冲上来,我爷爷在阵地上就抱着报话机喊出了“向我阵地开炮!向我开炮”!这样的呐喊。

背景画面:《英雄儿女》中王成牺牲前后的壮烈场面。

当战士们冲上阵地后,发现我爷爷和刘顺武都牺牲了。可以说,他们用自己的实际行动实现了“人在阵地在,誓与阵地共存亡”的誓言。

画面:观众掌声

直到1953年的下半年,收到爷爷追记特等功的证书后,奶奶才知道爷爷已经牺牲了。她每天拿着证书偷偷地哭,父亲那时刚刚5岁,问她为什么,她也不说,就跟着哭。1954年我县在村里为爷爷开了一个隆重的追悼大会,父亲才知道,自己的父亲去世了。父亲虽然没有见过爷爷,每天奶奶哭,他也跟着哭。后来他跟我说那时感觉很悲痛很孤单,心里总是空落落的。

记者:你长大以后去烈士陵园看过你爷爷吗?

赵新民:去过。那是我6岁的时候,和奶奶一块去的(沈阳北陵)。她看到墓碑上有尘土,就掏出块手绢让我擦。我个子小,顶上的五角星够不着,奶奶就把我抱起来,站在基座上去擦。而后,奶奶说我们来了,你就给爷爷磕个头吧。我就跪在地上给爷爷磕了3个头。

画面:赵新民、记者、观众擦泪。掌声。

之后,奶奶抱着墓碑说,先友,我和娃看你来了,是带着你的孙子来了。我的身体也不好,没时间多来看你,这也可能是最后一次了。你安息吧。说完,她在爷爷的墓碑下捧了两捧土,包在手绢里。对我说,等我以后去世了就把这捧土埋在我的墓里边。然后我也兑现了对奶奶的诺言。

记者:所以爷爷奶奶就用这样的方式永远在一起了。

赵新民:我爷爷和奶奶没有合影照。爷爷在奶奶的印象里,永远定格在了爷爷穿着军装的那张照片上。

记者:你爷爷生前的连队被称为“王成连”。团在为你爷爷建的纪念碑上,就刻着巴金的题词。我们来看这样一张照片。

背景画面:赵先友烈士雕像一侧,站立着一位正在敬礼的军人。

赵新民:那是1992年父亲参加爷爷雕像落成揭幕那天,仪式结束后,人们都走了,父亲还在爷爷雕像周围转。我问他为什么?他说他想多和爷爷待一会。临走时,他给爷爷敬了一个军礼(被张家口日报社记者张有银拍下)。

记者:还有一张照片,几乎是同一个角度,同一个人,同样挺拔的身姿,也站在烈士雕像前敬礼。只是这个人是你。

背景画面:赵新民在爷爷的纪念碑一侧敬礼照片

赵新民:是的。可能是受我爷爷和父亲的影响,我也参军来到了“王成连”。可能我和我父亲是一种默契吧,把这两张照片放在一起,就好像是我们三代人超越时空的一种“团圆”。

记者:巴金先生从朝鲜战场回来以后,用了将近10年的时间,才提笔写下了《团圆》这篇小说。这背后有多少深刻的寓意和祝福。两张照片放在一起,我觉得这就是“团圆”,尽管爷爷最终只能以这样的方式来实现一次跨越时空的团圆,但是爷爷和他的战友们,用他们的牺牲才换来了中国多少个家庭真正的团圆。

另外,2000年10月中央电视台在纪念抗美援朝战争胜利50周年之际,三次播出了有关赵先友烈士事迹。一是中央3台播出了《寻访王成》新闻节目。其中,展现了老团长兼政委张振川在赵先友烈士塑像前讲述赵先友事迹画面;播出了赵先友烈士同连的战友一等功臣关景春讲述赵先友烈士最后喊出的“向我开炮”;赵先友烈士生前所在连队情况及时任指导员讲述如何继承先烈遗志。二是中央2台在《时空报道——最可爱的人》节目,播出了专访赵先友烈士的团长兼政委张振川与赵先友烈士同连的战友一等功臣关景春讲述其英雄事迹。三是中央7台在《一家三代人前仆后继以实际行动实现王成精神的故事》节目,播出了赵先友烈士的团长兼政委张振川与赵先友烈士的同营战友五连二排长王志才讲述其英雄事迹,并采访了时任五八二团团长和政委,以及赵先友烈士之子赵绪文、之孙赵新民等。

时空对话

2021年9月,江西卫视原创红色人文节目《跨越时空的回信》栏目,作为国家广电总局庆祝建党百年重点电视节目,在第七期以“为了胜利”为主题的节目中,邀请赵先友烈士的孙子赵新民和张振川将军的女儿张小石来到了现场,再一次深情讲述赵先友烈士以铮铮铁骨对抗强敌,用流血牺牲为祖国和人民换来和平与安宁的感人事迹。同时也讲述了他和父亲赵绪文继承先辈遗志,相继成为“王成连”一员的动人故事。更让我们欣慰的是,在这期节目中,首次公开了赵先友烈士写给妻子唯一一封信的内容,同时让烈士的孙子通过时空信箱,寄出了给先烈的回信,完成了跨越时空的对话,实现了与先烈的特殊相逢。

赵先友烈士写给妻子信的原文是:

吾妻莲花:匆匆一别,两年有余。你身体可好?母亲大人可好?我心中最为牵挂的是当年离家时,我们尚未出生的孩子,不知是男是女,身高几何,有几分像我?真希望能抱抱他,好好看看他的小脸。目前,我们部队驻扎在黄渠桥,这是宁夏北部的一个地方。如果不出意外,我们会在这里扎根,进行建设。相信要不了多久,我便可以安定下来,我们一家就有了团圆的机会。想念你和孩子,期盼相见的那天。夫先友1950年10月。

赵新民给爷爷赵先友烈士的回信:

爷爷,在孙儿的记忆里,和您有印象深刻的三次见面。

第一次是在沈阳抗美援朝烈士陵园,那年我6岁,奶奶带着我第一次见到您。她指着您墓碑上的那颗红星对我说,你以后也要戴上这个有五角星的帽子。那一次,奶奶从您的墓碑下面捧了两捧土。奶奶去世前半年,精神已经不太好了,经常一个人面对这捧土,嘴里喃喃地说,要见面了,要见面了。

第二次见您,是在家乡的电影院,那年我9岁。那一年电影《英雄儿女》的海报,贴满了家乡的大街小巷。爸爸对我说,你一定要去看,里面那个叫王成的英雄就是你爷爷的故事。当我看到电影中的王成喊出“为了胜利,向我开炮”,我知道了我爷爷是个英雄。也突然明白小时候奶奶让我记住五角星的意义,明白了我以后的人生道路。

第三次与您相见,是在您的雕像前,那年我18岁。我没有辜负奶奶当年的嘱托,在咱们家继爸爸之后,成了第二个“王成连”的战士。当连长和指导员带着我们来到您的雕像前,我才知道您的连队一直在用您的事迹和精神,激励着一代又一代年轻人。在连队我们看到的第一部影片是《英雄儿女》,唱的第一首歌是“英雄赞歌”。每一位战士,都渴望成为爷爷您一样的英雄。为了胜利,不惜牺牲自己的生命。2020年,纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会,隆重召开。为了胜利,已经不只是一场战斗的呼叫,它已成为中国奋进的号角。我会一直记住您墓碑上那颗红星,国家也会永远记住王成式的战斗英雄。

张小石在接受记者采访时提到:“赵先友叔叔率领6连打退敌人17次反扑后,阵地上仅剩下赵先友叔叔和刘顺武同志两个人,敌人以一个营的兵力冲上阵地,赵叔叔命令刘顺武同志呼叫我军炮火向自己阵地开炮,不久,赵先友叔叔又喊出:‘团长,敌人上来啦,开炮打吧!’我父亲命令他俩立即进入防炮洞,然后下令向阵地开炮。

战斗胜利后巴金先生来朝鲜,曾采访了我的父亲,我父亲将67高地战斗和赵叔叔的英勇事迹特别详细地跟巴金讲了。过了不久,他听说巴金先生写了一本小说叫做《团圆》,那个里边的王成原型之一,就是我的赵叔叔。当时我的父亲他说:‘赵先有烈士的事迹应该让千千万万的人都看到。’”

“为什么战旗美如画,英雄的鲜血染红了它。为什么大地春常在,英雄的生命开鲜花”。跨越时空使我们与先烈特殊相逢,借此机会我们告慰赵先友烈士:

您的鲜血没有白流,朝鲜一战,奠定了祖国几十年的和平与安全。在新的世纪,我们中华民族已经全面摆脱贫困,在实现民族复兴的大道上阔步前进:

您已经回到祖国怀抱,长眠在沈阳抗美援朝烈士陵园。那里青松翠柏,环境优美,还有黄继光、杨根思、邱少云等众多英烈与您毗邻作伴;

您的儿子赵绪文、孙子赵新民继承您的遗志,接过您的钢枪,先后在特功六连服役,实现了扛枪卫国三代人的接力;

您的儿孙已将您墓碑下的两捧土与您的妻子合葬在一起,在您与妻子分别46年后,实现了特殊的又是永久的团圆;

您为国捐躯,终将化作金星,但您为了胜利向我开炮的精神将不朽永存。作为五八二团的后来人,特功六连的后来人,我们会传承“向我开炮”精神,续写英雄儿女新篇。

一封回信,跨越时空。对话先烈,铭记感动。

注:此文根据五八二团团史、《党史博采(记实)》2009年第03期于继增“巴金与电影《英雄儿女》、张振川回忆文章、中央电视台“故事里的中国第二季”对赵新民采访专题、江西卫视《跨越时空的回信》第7期节目整理。在我们原平1972年度兵纪念参军50周年之际,仅以此文表达对老部队老首长的怀念,对先烈英模的敬仰。希望看到此文的五八二团的老领导老战友们多提宝贵意见。

该文载自《回望岁月》(见下图);本文作者系该书副主编。本文作者曾在五八二团、一九四师师机关服役近20年,曾任师组织科科长、师政治部副主任,后调六十五集团军高炮旅和定襄县人武部任职。曾组织并参与了《中国人民解放军步兵第一九四师师史1942▁1989》编写工作。

本文编辑:渤海

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM