2025年3月15日,美国白宫发布了名为“激进的美国声音”(The Voice of Radical America) 新闻稿,宣布“将确保纳税人不再为激进宣传买单”,并停止赞助包括美国之音(VOA)、自由亚洲电台(RFA)在内的多家广播机构,这一事件标志着美国认知战策略的重大调整。随着媒介技术的发展,传统广播与电视媒体的影响力逐步式微,美国开始借助社交媒体、人工智能等手段,推动更加隐蔽和高效的认知战,继续对外施加影响。

一

“关停”美国之音:

美国认知战策略的重大调整

长期以来,美国通过多种机构和手段对外开展认知战,包括政府机构、情报部门、军方、智库、媒体等。然而,随着技术的进步,这些机构的影响力和运作方式发生了显著变化。美国之音是美国规模最大、历史最悠久的国际广播电台,成立于1942年,旨在通过短波电台打击纳粹宣传。在美国政府的大力支持下,美国之音逐渐发展壮大。二战结束后,美国之音在全球使用40多种语言播出3200个节目,向全球传播美国的声音和价值观。长期以来,美国之音在对华认知战中发挥了关键作用,持续地向中国及周边国家传播涉华的虚假信息。近年来,从涉疆、涉藏问题再到新冠疫情,美国之音发布了大量关于中国的不实报道。

2025年3月14日,特朗普政府宣布关闭美国全球媒体署(USAGM),废除了这一负责监管美国之音的联邦机构。3月15日,美国之音的1300名记者、制片人和助理都被迫休假,令这家美国官方广播公司陷入瘫痪。关于这一事件,《泰晤士报》报道指出:“这是埃隆·马斯克削减联邦预算的一部分。”对于关闭美国全球媒体署,马斯克3月16日在X平台上回应:“在逐步关闭这个面向全球的政府宣传机构的同时,它被暂时更名为‘遍地宣传部’(Department of Propaganda Everywhere,DOPE)。”

□ “把世界当作丛林”:美国的“掠夺性外交”

针对这一关停,美国媒体自由倡导者大多从新闻自由的角度进行批评解读,这显然忽视了事件背后美国政府更深层次的政治考量。美国新媒体集团Vox media对此分析指出,该决策反映了美国外交政策的重大调整,即“美国优先”(America First)战略的深化。该战略主张美国应减少对全球事务的干预,而应专注于国内发展,并认为纳税人的资金不应继续用于海外宣传,而应更多地服务于国内利益。

美国之音的关停不仅是新闻行业内部的变动,更是美国全球战略调整的重要体现。然而,这并不意味着美国正在全面退出全球事务。相反,根据3月20日路透社的报道,特朗普政府发布一份备忘录,明确指出:“将展示美国的软实力,增强美国的国家安全,并对抗包括中国在内的全球竞争对手。”可见,美国政府的战略调整并非单纯收缩国际影响力,而是在重新定义对外认知战的方式和重点。

值得注意的是,美国之音及自由亚洲电台等机构已对美国政府的关停决定提起诉讼。3月28日,美国联邦法官保罗·奥特肯(J. Paul Oetken)发布了一项临时限制令,旨在阻止任何进一步损毁美国之音的行为,限制令意味着美国之音很可能在案件审理的实质问题上胜诉。三月底,美国全球媒体署的部分员工已结束行政休假并重返岗位,但美国之音仍处于停播状态。

尽管对于美国之音是否真正被“永久关停”仍存争议,但可以确定的是,以美国之音为代表的传统认知战机构正面临衰退,美国的认知战模式正在经历新的调整和转型。

二

社交媒体与人工智能:认知战中的新兴力量

在全球信息传播格局快速演变的背景下,美国的认知战已从传统媒体主导的信息传播模式向更加隐蔽和高效的数字化操控方式转变。其中,社交媒体的崛起使其成为认知战的核心战场,而人工智能技术的深度介入则进一步提升了认知操控的精准性和隐蔽性。这一新兴认知战模式不仅增强了信息操纵的效率,同时也使其影响更加广泛和难以察觉。

首先,社交媒体成为认知战的主要场域。相较于美国之音等传统媒体,社交媒体因其具有传播速度快、覆盖范围广、信息扩散效应强等优势,已成为美国操控国际舆论、塑造全球叙事的关键工具。在X、YouTube等社交平台上,美国广泛运用计算宣传技术,结合后真相政治和假新闻,利用社交机器人、虚假账号等手段制造“伪共识”[1],社交媒体的病毒式传播机制使美国能够快速、大面积地操控国际舆论。更为关键的是,社交平台不再仅是信息传播工具,而是逐步演变为认知操控系统本身。随着平台嵌入全球传播基础设施,社交媒体演化为具备操控功能的新型权力结构,通过控制可见性、调节传播路径与情绪编码,构建了一种“去国界”的认知干预机制。美国不仅通过平台代理介入他国信息场域,更以“平台即边界”的方式再定义了全球信息的主权结构。

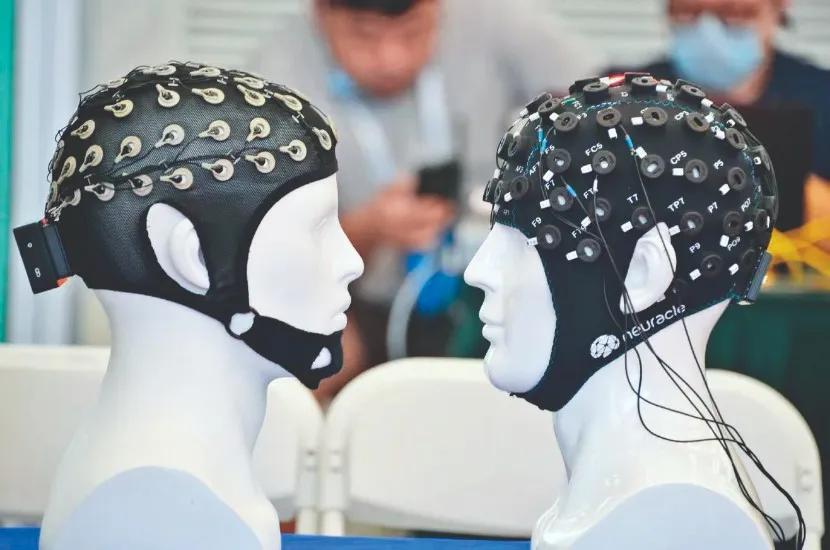

□ 世界机器人大会上展示的脑机接口技术

其次,人工智能介入后认知战不断升级。在人工智能的加持下,认知战从之前使用单纯的信息武器演变为当前运用更具渗透性的认知武器作用于人的大脑,核心目标在于预测并操控个体或群体的选择行为。通过信息干预,使对方在不自觉的情况下做出符合操控方利益的决策[2]。具体而言,操控方通过选择性地呈现特定信息和构建虚假事实,塑造受众的特定认知框架和思维模式,从而引导受众形成对操控国家对外政策与行为的正当性认同。部分大语言模型(LLM)在信息输出上存在明显的倾向性。例如,通过强调美国立场的正当性,塑造美国主持公道的形象,从而操纵受众情感,潜移默化地改变受众对美国外交政策的认知[3]。大语言模型往往具备强大的情感激发能力,美国正是通过情感的传染效应,增强其在全球事务中的话语权和影响力。

当前,美国认知战正走向现实的军事行动。2024年7月,美国《联合部队季刊》发布文章表示,“将认知战纳入一个新领域,在这个领域中大脑是关键的脆弱目标……将认知战训练纳入军事训练的每个阶段,从基础训练开始,到正式的专业军事教育阶段,再到基层常规年度训练的一部分。”[4]在这种军事思维的推动下,人工智能技术与神经科学、心理操控策略、社会工程学的融合不断加深,促使认知战逐步迈向系统化、精细化与科技化。人工智能在美国认知战中的战略地位被大大提高,正从战术工具变为核心作战体系的一部分。人工智能介入后的认知战,展示了从平台传播到认知操控的战略升级,构建了一套融合算法逻辑、神经机制、军事作战的认知战综合体系。

三

美国认知战战略转型的背后逻辑

美国认知战的深度转型,实质上是多重结构性力量交织驱动下的战略再造,体现出传播权力、技术范式与国家战略之间复杂的交互机制。

首先,全球传播生态的深度变革与平台霸权格局的确立,为认知战提供了新的空间与结构性的权力支撑。以搜索引擎、推荐算法为核心技术的平台逐步成为全球传播格局中的重要力量,平台不仅扮演着基础设施的角色,更通过算法配置、情绪触发机制与可见性调控掌握了结构性传播权力[5],也就是对全球信息呈现方式与意识形态边界的塑造权。这一技术逻辑主导下,舆论的生成与共识的建构极大程度上依赖于平台对“谁说话”“说什么”与“如何被听见”的算法操控。因此,美国认知战不再依赖传统媒体,战略的重心转向平台协同与话语叙事的优势再造,通过对跨国平台内容政策、算法逻辑与话语生态的深度渗透,实现对国际认知结构的间接控制。在这一过程中,平台不仅是信息工具,更是战略资源,是重构全球传播主导权的关键机制。认知战不再仅仅是国家话语的延展,而是以平台为主体的新型传播权力博弈。

其次,人工智能与脑科学、行为心理学的深度耦合,不仅是当前认知战技术发展的表现,更构成了美国认知战战略转型的底层技术逻辑。人工智能改变了认知战的操控对象、操作机制与战略目标,推动认知战由以内容渗透为主的信息战向以认知塑造为核心的深层干预战演化。一方面,人工智能通过深度学习与脑机接口技术,能够识别并模拟注意力分配、情绪反应与决策路径,实现对目标个体认知过程的精准干预;另一方面,人工智能与神经科学中的脑区功能建模、行为心理学中的“选择架构”等理论深度融合,使AI不仅具备行为预测能力,更能构建基于感知与认知操控的系统性干预框架,使认知领域成为可被战略部署与持续形塑的新型战场。认知不再仅为软实力的影响范围,而成为可部署与可打击的战略空间。认知战正从信息传播转向脑权干预,形成以神经数据驱动、技术平台操控为核心的“新型脑权政治”[6]格局,其终极目标是重构个体和群体认知、操纵思维秩序。

最后,美国当前内政优先与全球收缩的政策逻辑,推动美国认知战战略向低成本、高效率的数字化、智能化模式转型。在美国总统特朗普第二任期“内部调整、外部收缩”的政策逻辑主导下,美国对全球治理与传播秩序的参与模式发生了根本性变化[7]。本质上,这是一种由制度性参与向功能性渗透的转向——美国减少对多边机制的制度投入,强化以国家利益为导向的信息输出。“美国优先”战略不仅在外交层面确立了利益优先、强权优先、交易优先的原则,还在传播层面削弱了以国家建制为基础的国际叙事体系。这种转型体现了当代“杰克逊现实主义”的传播战略——即外交服务于内政、传播服务于选民基础,认知战成为服务国内民意、经济民族主义与安全政治的工具[8]。在这一背景下,特朗普政府并非放弃全球传播的野心,而是重塑其运作方式:弱化官方媒介、强化平台协同、增强技术嵌入,以最低成本获得最大的传播控制效应。这不仅适应了美国财政管理与国家治理模式的变化,也更加契合其民粹主义诉求。美国认知战从传统意义上的全球传播,演化为一种具备国内动员与国际干预双重功能的战略工具。(作者赵永华系中国人民大学新闻与社会发展研究中心研究员、新闻学院教授,邹宇系中国人民大学新闻学院博士生。本文系国家社科基金重大项目“中俄媒体交流、战略传播与全球治理中制度性话语权的构建研究”〈项目编号:16ZDA217〉阶段性成果。本成果同时受到中国人民大学2024年度中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金支持〈项目编号:24RXW205〉)

注释

[1]赵永华,窦书棋.信息战视角下国际假新闻的历史嬗变:技术与宣传的合奏[J].现代传播(中国传媒大学学报),2022,44(03):58-67.

[2]何飞.认知战的基本原理及致效机制研究[J].当代传播,2024,(03):61-65.

[3]曾庆鸣,毛维准.认知武器化与人工智能认知战——一项机器学习与行为实验研究[J].国际安全研究,2024,42(05):49-80+158-159.DOI:10.14093/j.cnki.cn10-1132/d.2024.05.003.

[4]Cheatham M J, Geyer A M, Nohle P A, et al. Cognitive warfare: The fight for gray matter in the digital gray zone[J]. Joint Force Quarterly, 2024(114): 101–108.

[5]Couldry N, Hepp A. The mediated construction of reality[M]. John Wiley & Sons, 2018.

[6]Rose N, Abi-Rached J. Governing through the brain: Neuropolitics, neuroscience and subjectivity[J]. The Cambridge Journal of Anthropology, 2014, 32(1): 3-23.

[7]王明国.特朗普第二任期的全球治理主张及其多重影响[J].国际展望,2025,17(02):25-48+181.

[8]信强,刁国轩.“美国优先”:特朗普第二任期美台安全关系走向刍议[J].台湾研究,2025,(01):9-19.

本文刊登于《中国记者》2025年第8期

新媒体编辑:梁益畅 郑艾俐(实习)

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号