“而是说,尽管战士们是英勇的,但由于国民党采取了片面抗战路线,采取‘永远抛弃主动权,永远不要人民的战术’,所以衡阳仍然沦陷了。”

作 者 | 郭松民

01

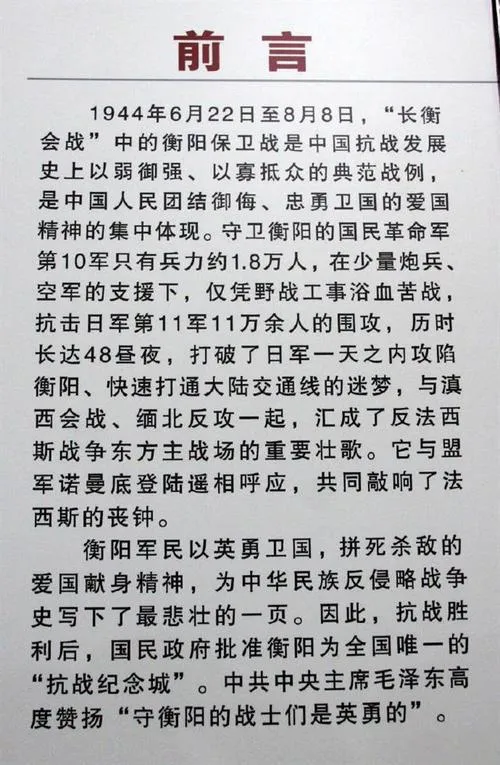

位于“陆家新屋”的衡阳保卫战纪念馆,其“前言”十分耐人寻味(全文见下图),值得细细品味。

这篇前言,突出了“忠勇卫国”的“国民革命军第10军”,并称衡阳保卫战是“以弱御强、以寡敌众的典范战例”。

前言力图使参观者相信,“衡阳保卫战”是一场堪与“盟军诺曼底登陆”相并列的辉煌胜利。

坦率地说,这样的并列是不伦不类的、令人汗颜的。

首先,诺曼底登陆是一场进攻战役,拉开了英美盟军从西线进攻德国本土的序幕。而衡阳保卫战和抗战初期的南京保卫战、武汉保卫战等等战役一样,都是防守战役。

虽然到了1944年,日本法西斯已是强弩之末,国民党政府垄断了全部美援,国军还在驻华美国空军的支援下拥有了制空权,但仍然没有意志和能力对日军发起反攻。

其次,诺曼底登陆是以盟军完胜而告结束的。

在诺曼底登陆作战中,盟军击溃了防守法国海岸的德军,毙伤俘德军11.4万人,占领了滩头阵地,并开始向纵深发展。

而衡阳保卫战,从军事的角度上看,则是一场完全失败。

之所以说是“完全失败”,是因为这一失败包括两个方面的含义:1、衡阳被日军占领;2、守军第10军在军长方先觉的带领下,向日军投降。

历史事实是:在抗日战争接近尾声的时候,衡阳保卫战的失败绝不是如这篇前言所夸夸其谈的那样是什么“重要壮歌”,而是作为整个豫湘桂大溃败的一部分,重创了中国在世界反法西斯阵营中的声誉,其直接影响,就是中国完全被排除在分割二战胜利果实(划分战后势力范围)的雅尔塔会议之外,一个至今仍然无法改变,并令国人难以释怀的地缘政治后果,就是外蒙的独立。

02

也许意识到自己的结论站不住脚,前言的作者特意引用毛主席的一段话为自己背书,即“守衡阳的战士们是英勇的”。

关于这个问题,必须严肃指出,作者在这里采取了不够光明的断章取义的手法,试图误导参观者,使他们相信,毛主席也认为衡阳保卫战是一场胜利。

实际情况是怎样的呢?

我做了一点考证。

“守衡阳的战士们是英勇的”这句话,的确出自毛主席的手笔。是毛主席为延安解放日报修改社论时,以评论员的语气加写的。

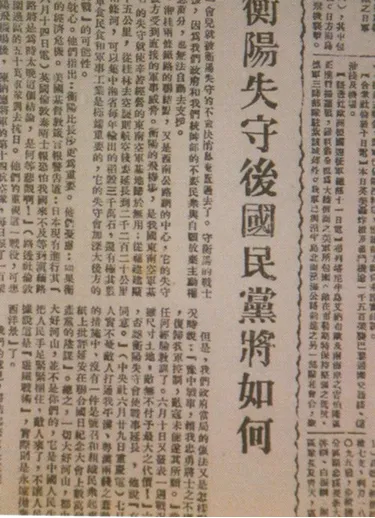

这篇社论,发表于1944年8月12日,即衡阳沦陷后的第四天,社论的原标题是《论衡阳的陷落》,毛主席将其修改为《衡阳失守后国民党将如何》?

通观这篇社论的全文,稍有阅读理解能力的读者就会有明白,毛主席写这句话,绝不是要肯定国民党在衡阳保卫战中的所作所为,更不是要确认衡阳保卫战是一场胜利,而是说,尽管战士们是英勇的,但由于国民党采取了片面抗战路线,采取“永远抛弃主动权,永远不要人民的战术”,所以衡阳仍然沦陷了,战士们的牺牲被虚掷,血白流了。

社论中还有一整段文字,非常痛心地阐释了衡阳沦陷在军事上的严重后果——

“衡阳的重要性超过长沙,它是粤汉、湘桂两条铁路的联结点,又是西南公路网的中心,它的失守就意味着东南与西南的隔断,和西南大后方受到直接的军事威胁。衡阳的飞机场,是我国东南空军基地和西南空军基地之间的中间联络站,它的失守就使辛苦经营的东南空军基地归于无用;从福建建瓯空袭日本的门司,航空线为一千四百二十五公里,从桂林去空袭则航空线要延长到二千二百二十公里。衡阳位于湘江和耒水合流处,依靠这两条河,可以集中湘省每年输出的稻谷三千万石,还有极其丰富的矿产于此集中。这些对大后方的军食民食和军事工业是极端重要的,它的失守会加深大后方的经济危机,反过来却给了敌人以‘以战养战’的可能性。”

请问,前言的作者怎么可以不顾整篇文章的主旨,割裂上下文,单取一句话,用伟人的话来为一场失败的战役背书呢?

衡阳保卫战前期,打得相当坚韧,这是事实,但这一事实改变不了一个更大、更沉重的事实,即衡阳保卫战以失败告终。把一场失败的战役说成是“以弱御强、以寡敌众的典范战例”,想达到什么目的呢?难道要在未来重复失败、复制失败吗?

大争之世已然来临,中国需要自信、需要自豪感,但所有这一切,都不能建立在自欺欺人的基础之上!

【文/郭松民,188金宝搏体育官网专栏学者。本文原载于公众号“独立评论员郭松民”,授权188金宝搏体育官网发布】

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号