跳楼断手当奴隶…谁逼死了中国的职业教育?

中国当代的职业教育,是事故高发地。

最近有一则职业学校强迫学生到工厂实习致残的新闻,把群众的愤怒推向了沸点。

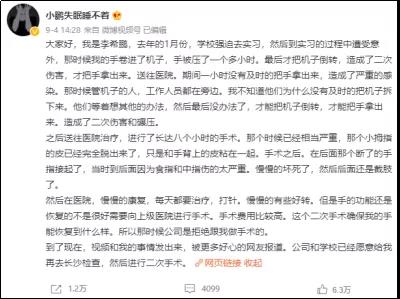

9月4日,刚满19岁的湖南临武县职业中学学生小鹏在网络爆料称,今年1月,自己被学校强制安排到工厂实习,实习过程中因为意外导致手被卷进机器中,右手落下了残疾。

而这样的悲剧其实本可以避免,据小鹏自述:“出事时工厂可能为了保护机器,没有将滚子拆下来,1个多小时后才倒开机器将我的手‘吐’出来。”

一个多小时最佳救助时间的流失,再加上机子倒转,导致了小鹏被碾压的右手严重感染,造成二次伤害,最后因为食指和中指伤的太严重,手术中还是被截掉了。

劳动人民的命,就真的不如一台机子重要吗?

好,工厂老板是眼里只有利益的无良资本家,那把学生强制派过去的学校呢?作为伤害小鹏的帮凶,校方事后居然也把自己的责任撇得一干二净。

在治疗和赔偿费用一事上,起先学校让小鹏自行找工厂协商,工厂则要求他回去先做康复治疗,学校和工厂谁都不担责。

但随着最近小鹏对事件的曝光,此事热度直线上升,学校和工厂又突然换脸。

事情曝光两日后的9月6日,临武职中相关负责人胡老师表示,他们重新与小鹏进行了协商,会一直治到小鹏满意为止,并且小鹏可以自己选择医院与专家。会本着对学生负责的态度,积极帮助学生维权。

呵呵早干嘛去了,事情没闹大之前对待受害学生像打发要饭似的,事情曝光了又化身应声虫和哈巴狗,学校和工厂真堪称川剧变脸大师。

而更可怕的是,这样的事情,并不是孤立事件。继续深挖就会发现,学校强制学生去工厂实习,才真正是这场黑色交易的开始。

从爆料的群消息截图来看,去年小鹏的班主任就发下通知:“所有人不能私自去外面实习,必须参加学校的实习,外面的实习报告不做毕业证明。”

强制参加学校安排的实习,是因为学校安排的实习质量高专业对口吗?

并不是。学习计算机相关专业的小鹏最后被安排到了一个名为久森新能源的工厂实习,本以为是计算机相关岗位,结果却被分配到车间,操作机器压制电池生产材料,也就是我们通常所说的工厂流水线工人,一天干活11个小时。

2016年,教育部等五部门印发的《职业学校学生实习管理规定》中已经明确,实习单位不得安排学生在法定节假日实习,不得安排学生加班和夜班。

学校的做法明显涉嫌违规,但是了解当代职业教育的小伙伴应该知道,这是职业学校的常规操作,节假日被学校送去工厂打工,是大多数职校生的实习归宿。

而像小鹏这样因工致残的情况,还是不幸中的万幸,因为还有一部分孩子,在工厂打工的过程当中,因为受不了学校和工厂的压榨,选择结束自己的生命。

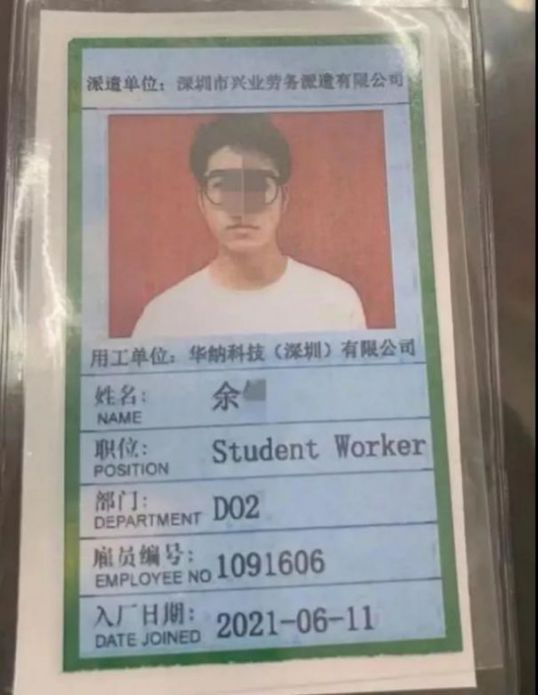

今年6月,一名叫余骏的17岁中专学生跳楼身亡。

这名学生就读于湖北省十堰市丹江口汉江科技学校,生前被学校派往深圳某工厂实习。

为了这次所谓的“实习”,学校甚至取消了学生的期末考试,以新的教学模式为由,要求全体学生参加,并承诺实习期间共开工资1.2万元。

6月10日,该校计算机专业2019级的90多名学生被学校安排到深圳某工厂“实习”,他们和成年工人一样,被要求每天劳动12小时,但时薪只有14元。

繁重的体力劳动,让尚未成年的学生们难以忍受;尤其是上夜班的学生,经常被车间拉长(一条生产线line叫一条拉,这条线的管理员叫拉长)记下“上班时打瞌睡”的不良记录。

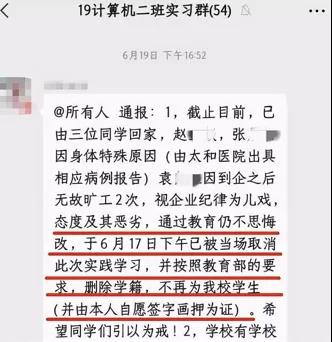

更为恶劣的是,违反纪律被记录的学生,由拉长汇报给老师、再由老师在班级群中通报批评。6月19日,老师通报,两名学生因身体原因被遣返回十堰,另一名学生因“两次旷工、屡教不改、态度恶劣”,被开除学籍,送回十堰......

老师发出的接二连三的通报,的确起到了“杀鸡儆猴”的作用,也在无形之中给学生们形成了巨大的思想压力。

余骏此前已被记录三次“旷工”,但所谓的“旷工”,基本都是因事请假事后不被拉长承认。

余骏本来就有胃病,上完夜班之后,白天因为需要睡觉不能吃饭,导致身体状况出现问题,但拉长却拒绝了余骏调白班的请求。

6月23日晚,余骏在车间搬箱子时撞破头部,近视四五百度的眼镜架也被撞破,拉长简单处理后强迫其继续劳动;次日夜班前,余骏请假被拒;次日被指责为“第四次旷工”,并威胁如有再犯要开除学籍。

25日早上,在余骏写下澄清事实的检讨后,远在十堰的班主任还是打电话指责他“4次旷工”,并通知家长;随后班主任又在班级群发布“通报批评”;上午10:28悲剧发生,该生从实习工厂的宿舍6楼跳楼身亡。

工厂和学校双双相逼,把一个即将成年的少年逼向了绝境。

需要注意的是,湖北省十堰市丹江口汉江科技学校,发生工厂“实习生”跳楼事件,已经不是第一次了。

2019年,该校同样安排实习生到东莞工厂劳动,导致一名学生坠亡。可即便知道安排学生到工厂打工可能会出人命,校领导也要强制学生去进行所谓的“实习”。

当这类事件一而再再而三地发生,我们不得不发出这样的疑问:为什么职业学校总喜欢把学生送去工厂做流水线?

原因显而易见,就是一个字——钱。

很多职业学校和血汗工厂之间,都有着数不清的黑色利益链,而他们共同的摇钱树,就是那些被强迫去实习的学生工。

余骏所在的工厂,社会工的时薪为26元,但被学校强制去“实习”的学生工时薪却只有14元,同工不同酬,其中的差价到哪里去了?

当然是跑到了学校领导的口袋里。不要小看这每小时12块钱,90名学生“实习”三个月,学校领导们就可以坐收近百万元的渔利,他们早已不再是老师,而是靠压榨剥削学生获利的资本家。

死个学生算什么呢,即便要赔钱,还是有的赚。不知道该校累计派出了多少“实习生”,赚了多少黑心钱,但总共“才”死了两个学生,他们的生意照样稳赚不赔。

在职业学校和血汗工厂之间,早已形成了一条相互勾结的利益链,为了丰厚的利润,学校漠视甚至还未成年的学生的健康与生命,以毕业证做要挟、用极其廉价的劳动报酬、残酷压榨学生工。

这种丧尽天良的“带血生意”,是很多职业学校的财富密码。

大家知道,相比于公立的普通高中和大学,很多职业学校,资本化和市场化程度要更高,它们不是在办教育,而是在做生意,学生就是他们的“摇钱树”,各种高收费乱收费现象也是层出不穷。

据最近央视曝光,江西赣州一技工学校的2021届毕业生称,学校财务人员要求学生交580元才可以领毕业证,不交钱不能发放毕业证,学生和家长只能乖乖交钱。

学生实习期间,这所学校要求学生先上交3480元的“伙食费和住宿费”,本来声称满5个月后即可退还,实际上很多学生根本没有拿到退款。

类似的现象在其他职业学校也时有发生,为了收费学校总能搞出一些五花八门的理由。

除了乱收费高收费,职校普遍存在且被广泛诟病的问题,还有专业与工作无关、学业松散、老师不负责等等。

职业教育,旨在让学生获得某种职业知识、技能和职业道德的教育。

但很多职校的主办者,本来就是私人老板的角色,一切以市场为导向,现在大多数职业学校为了追随“普高热”,开始有普高化倾向,丢了自己的“特色”,课程设置重文化课、轻专业课,重专业理论教学、轻专业实践教学,专业不专,特色不特。

如果说教文化课能教出点东西也行,但实际上很多职校老师的水平完全拉垮,水平不够现学现卖,教课的方式也基本就是在课堂上领着学生划拉背,目的是考试能过关,学生真正连皮毛都学不到。

在这种环境下,想要孩子在职校得到德智体美劳全面发展,基本上是痴心妄想。

所以,在中国家长的认知里,送孩子去技校学习,基本上等于对孩子放弃了一半,“只要男的不死,女的不生,就万事大吉”之类的针对职校乱象的种种调侃,背后更是折射了家长们对职校教育深深的担忧。

在“普职分流”的大背景下,这样的职业教育光景,更是让家长和孩子感到双双焦虑。

在一众KOL和社交媒体大V争论是向德国还是美国的职业教育学习时,乌鸦想说,我国的职业教育,并不从来都是这个鬼样子,在60多年前,我们曾打造过一个职业技术学校的绝佳范本,更是其他国家研究和学习职业教育的典范。

新中国成立之初,很多农民知识水平不高,空有学习知识的欲望,却入学无门,求知无师,针对这种现象,我国多地开始琢磨创办一些面向农民的学校。

江西副省长汪东兴1958年去看望毛主席的时候,汇报了江西农村教育非常薄弱,就提出了拟试办技术学校培养建设人才的设想,主席听了非常高兴,鼓励他办校。

说干就干,当时的初步设想是学校要办成全省规模,总校设在南昌郊区,以办大专为主,地市设分校,类似中专,各县分校培养初级技术人才,学校设置各个专业系,实行半工半读,社来社去,学校名称嘛,就叫江西劳动大学。

随后经过多次研究和调查,江西省委、省人委正式下达《关于创办江西省劳动大学的决定》,明确指出:“为了培养共产主义的农业、林业、畜牧业、渔业、工业等方面的又红又专的大批人才,普及科学技术革命和文化革命,建设繁荣幸福的共产主义新山区,特决定以原江西省南昌林校和各综合垦殖场为基础创办江西省劳动大学总校和分校。”

这段话里有两处出现“共产主义”的提法,于是许多人建议校名要冠上这四个字,以体现创办无产阶级学校的远大目标。6月15日,学校正式更名为“共产主义劳动大学”,简称“共大”。

随后颁布了招生简章,主要在江西农村招生,也可到外省招生,学制三年,学生入学不收学费,也不收书费和杂费,吃饭不需自已掏钱,全省首批招生11000多人。

共大办学有共性,也有自己的个性,办学特色主要体现在四个方面:

在管理体制上,全省各分校实行双重领导(总校和当地垦殖场),教学业务按总校部署,政治、人事、财务由垦殖场监督管理。学校运作主要由教导处、生产处、总务处分别按计划进行。课时较少的老师兼班主任,并带班劳动。

在教学行政上,设工学系、农学系、林学系、畜牧系、财经班、师训班等。各系经常开展教研活动,如观摩教学、民主评议、改革教学方法、改进教学工具等。

在劳动创收上,共大生产基地和生产项目是请当地政府、公社和农垦部门帮助解决。各系、班用一半时间组织学生开辟生产场地,从事劳动创收。

在师资力量上,除共大自设“师资训练班”培养教师外,专业师资来源主要是应届毕业的大学生。师生们来自五湖四海,大家亲如一家,虽然山区生活较苦,但精神愉悦。

共大建校一年就初见成效,远近闻名。随后影响力越来越强,办学规模越来越大,招生范围也越来越广,很多北京、上海、南京、武汉等大城市的学生都不远万里到此求学。

最后共大达到了总校1所、分校108所的规模,是全国范围内公认的地方大、学生多、免学费、免餐费就读的学校。

共大总共办了22年,为国家培养了22万余名建设人才,他们遍布农场、畜牧场、兽医站,有些当上了会计、教师、生产队长,还有一些分到了有关生产部门和科研部门,用自己所学到的专业知识在社会上发光发热。

共大取得的成就,不仅得到国家领导人的盛赞,甚至吸引了不少包括美国在内的外国作家和记者到此调研、学习和采访。

22年历程的江西共大,高举“教育为无产阶级政治服务,教育与生产劳动相结合”的毛泽东教育思想,在文化教育史上写下了光辉灿烂的篇章。

十一届三中全会后,我国进入改革开放新的历史时期,高等教育招生体制实行了改革。共大总校在1980年也改名为江西农业大学,次年各分校先后与其他学校合并。

共大的故事告一段落,但中国的职业教育的发展和改革并没有结束,进入了一个新的阶段。

上世纪80年代中期开始,我国开始全面教育体制改革,“教育必须为社会主义建设服务”替代了“教育为无产阶级政治服务”的教育方针,教育从为政治服务转而为经济建设服务。

与此同时,政府鼓励其他社会力量参与到职业教育建设中,将职业教育办学面向市场,对企业、民主党派、工商联、公社、连队、生产大队集体乃至私人开放。吸引了大量社会资金进入到职业教育领域。

在资源投入的推动下,80年代的全国职业教育,尤其是农村职业教育的规模获得了持续的快速增长,不仅仅是新建学校的不断增加,就连原有的不少普通高中也翻牌为职业学校。

在1982-1992年的十年间,全国中等职业学校数量从3104所增长到了9860所,在校生数量更是增长了近5倍,从70.4万人增长到了惊人的347.76万人。

80年代,对职业教育毕业生有需求的不限于城市用人单位,也包含了大量方兴未艾的乡镇企业。企业需求的旺盛一时导致职业教育毕业生供不应求,甚至出现了提前预定的争抢场面,一时间中等职业教育学校门庭若市,大受初中毕业生的欢迎。

不同于现如今职业教育受轻视的现状,只要向父辈们稍加打听,他们一定能回忆起80、90年代初中毕业生争相选择职业教育,以至于职业高中入学名额“一票难求”的火热场面。

那个时候,中学生毕业之后都是以考上中专生为荣的,因为不光可以学习技术活,毕业还包分配,工作端国家饭碗,考上技术学校,意味着后半生的生计都不用发愁了。

到90年代中后期,我国职业教育规模到达了顶峰。

因为90年代中期之后,教育逐渐走上了一条被舆论称为“教育产业化”的特殊发展路径。

在举国经商的氛围里,90年代高校掀起大办校办企业的热潮,那个时候,教育以扩大规模和总量增长为主要目标,但这样的“教育大跃进”,却催生了各种各样的问题。

在政府教育投入严重不足的情况下,通过“教育产业化”的路线的确有效地扩大了教育规模,增加了教育机会,但与此同时也出现了日益严重的各种乱收费、高收费等损害教育品质和民生的混乱现象,使教育成为严重的问题领域,也为现如今的职业教育乱象埋下了伏笔。

但尽管教育产业化了,到90年代末期,常年高速增长的职业学校招生人数还是开始遭遇了断崖式下跌。因为1999年,高校开始大规模扩招了。

在1998年到2005年之间的这段时间内,全国大学本科招生人数从约100万人急速飙升到了约500万人。

大学本科招生量的爆炸,不仅严重压缩了高等专科教育的生源,同时因为从职业高中考入大学本科的机会寥寥无几,本科入学机会的增加也带动了普通高中招生的增长,进一步在中等教育层面挤压了职业教育的发展空间。从下游逆向影响了整个职业教育体系。

职业教育的发展空间被挤压,同时因为教育产业化市场化而产生的大量问题依然存在,我国职业教育的发展质量开始遭遇重创。

市场化先是把我国职业教育送上了顶峰,随之又将它摔入了谷底。

90年代后职业教育的一再衰落,使职业教育如今成了一门不得不依赖国家经费投入维持的“苦差事”。

事实证明,市场自我调节,不过是痴人说梦的神话而已。一方面是劳动力市场对职业技术人员的大量需求,另一方面却是学生和办学单位对职业教育的冷落,市场不能调节这种严重的供需不平衡,却丰富了一帮黑心企业家的口袋。

资本逐利的本性,本身就是和教育的底色所相悖的。

历史无法复制,但要收拾这个沉疴缠身的烂摊子,是不是可以从我们历史上曾打造的那个世界级范本中,得到一些思考呢。