莫剑:历史教学应坚持“五形态说”

新版课标明确“五形态说”指导地位的背后有着坚实的学术基础。历史教育工作者只有更多了解马克思主义历史理论研究的新成果,避免“两张皮”现象,才能帮助青少年更好地认清历史发展的大势,树立远大的理想和目标。

2018年,教育部发布《普通高中历史课程标准(2017年版)》(以下简称“新版课标”)。新版课标的一个重要变化是将马克思主义社会形态理论(以下简称“五形态说”)明确写入课程标准。“中外历史纲要”模块“内容要求”开篇即介绍“五形态说”的基本内涵,特别强调“不是所有民族、国家的历史都完整地经历了这五个阶段,但是这个发展总趋势具有普遍性、规律性的意义”。不过,笔者在日常教研和交流中发现,部分历史教师认为“五形态说”是“陈旧”、“站不住脚”的理论,“是对马克思唯物史观的误解”。这不利于新版课标要求的落实。

回顾近年来的研究成果可以发现,在关于“五形态说”的学术争论中,并非是质疑和否定的观点“一边倒”。学界针对质疑者主要论点的梳理和反驳,进一步深化了对“五形态说”的认识。

其一,部分质疑者认为,“五形态说”主要源自1938年出版的《联共(布)党史简明教程》,暗示此说是后人强加给马克思的。但实际上,学界已对此进行正本清源。人民出版社新近出版的《马克思主义发展史》(10卷本)指出,“马克思恩格斯在《德意志意识形态》中对所有制划分了不同的形式,实际上这也是划分人类社会的发展形态”,“马克思恩格斯区分了所有制的不同发展阶段后,提出了四种所有制形式依次更替的演进序列,即部落的所有制、古典古代的公社所有制和国家所有制以及中世纪的、封建的或等级的所有制和现代的、阶级的即资产阶级的所有制。这里已经蕴含着后来‘经济的社会形态’的思想”,“前资本主义的三种所有制形式加上资本主义社会和共产主义社会,表明了他们已经初步提出了五种社会形态理论”。浙江大学刘召峰教授指出,“早在1938年之前,‘五形态说’的相关思想已经传入中国;‘五形态说’来源于斯大林《论辩证唯物主义和历史唯物主义》(即《联共(布)党史简明教程》第四章第二节——引者注)一文的说法,缺少根据”,“在我国学界影响巨大的‘五形态说’起源于我国学者对于马克思或恩格斯相关文本的阅读与理解”。安徽省社会科学院戚嵩副研究员论证了马克思主义经典作家间观点的继承关系,“列宁和斯大林对五种社会形态理论的理解并非纯属随意,而是根植于马克思和恩格斯的原著,基本上符合马克思、恩格斯的原意”。

其二,马克思晚年的《马克思古代社会史笔记》(以下简称《笔记》)和《给〈祖国纪事〉杂志编辑部的信》(以下简称《给编辑部的信》)是质疑者常用的“佐证”材料。在《笔记》中,马克思反对柯瓦列夫斯基将印度在德里苏丹统治时期和莫卧儿帝国统治时期的土地关系变化看作“封建化”的观点。在《给编辑部的信》中,马克思反对把“关于西欧资本主义起源的历史概述”视为“一般发展道路的历史哲学理论”。这些表述被质疑者一再引用,以论证马克思本人亦否认“五形态说”的普遍性和规律性。

然而,河北大学刘秋根教授分析了《笔记》相关论述的原意,认为马克思批评柯瓦列夫斯基对印度“封建化”的看法“只强调亚细亚所有制形式(印度公社为典型)之上政体与日耳曼所有制形式之上政体的差别”,“并未从一般意义上否定印度社会的封建性质”,“大体上说是从一些具体特征否认柯瓦列夫斯基将印度封建与西欧封建简单类比的观点”。天津大学杨文圣教授在分析《给编辑部的信》的写作背景和目的后指出,马克思“要回答的是当时俄国发展道路问题,即俄国农村公社可能的历史命运及世界各国是否都必须经过资本主义发展各阶段的问题”,“反对那种试图把西欧资本主义的起源的历史概述当作一种绝对的教条的做法,认为俄国可以走不同于西欧的发展道路,它有可能‘跨越’资本主义的发展阶段”,但许多学者“没有联系这封信的上下文的内容,舛误地引用这段文字”。通过文本细读,他们详细论证了马克思反对在分析印度、俄国等非西欧国家历史时机械地套用“五形态说”,重视不同国家民族社会形态演进特殊性的原意和辩证态度。

其三,质疑者的另一个观点是,“五形态说”是“僵化的、单线性的模式”。对此,中国社会科学院经济研究所李根蟠研究员指出:“马克思主义关于社会经济形态有规律演进的学说,是统一性与多样性的统一,常规性与变异性的统一,共性与个性的统一,不应把这两方面对立起来。我们承认人类历史发展有共同的规律,但不同地区不同民族由于历史条件的差异,具体的发展道路是丰富多彩、千差万别的,可能有‘超越’,可能有滞后,也可能有‘变异’。”高等教育出版社《马克思主义基本原理》(2023年版)写道:“这五种社会形态的依次更替,是社会历史运动的一般过程和一般规律,表现了社会形态更替的统一性。但是就某一国家或民族的社会发展的历程而言,情况就复杂了。有些国家在发展中经历了几种社会形态依次更替的典型过程,也有些国家在发展中超越了一个甚至几个社会形态而跨越式地向前发展;有些国家在历史发展的一定阶段上社会形态性质不够典型,甚至多种社会形态特征交叉渗透;有些国家在一定时期由较为落后的社会形态快速跃进为先进的社会形态,而有些国家的社会形态则长期陷于停滞状态;即使是同一种社会形态,在不同国家也会显现出不同特点。所有这些都体现了社会形态更替形式的多样性。”在梳理和区分人类社会不同发展阶段时,学界还存在“农业社会、工业社会、信息社会”和“传统社会、现代社会”等研究模式。按质疑者的逻辑,这些研究模式是否也是“单线论”呢?可见,“单线论”的批评不但站不住脚,而且本身可能就是个伪命题。

其四,中国古代长期实行中央集权的政治制度,这种政治制度既不是中文词“封建”原本所指的分封制,也不同于西欧封建社会的封君封臣制度。部分质疑者因此认为中国没有经历“封建社会”阶段,否认“五形态说”的普遍规律性。但是,这一观点混淆了“封建社会”的表象和本质。表面上,“封建社会”指实行封君封臣政治制度(封建制度)的社会,而实际上,正如北京师范大学侯树栋教授指出的,马克思是根据历史唯物主义的原理,“将封建主义首先理解为一种所有制形式、一种生产方式、一种社会形态”;列宁在此基础上“把前资本主义时代东方各国以地租剥削为主要特征的压迫农民的社会制度,都概括为封建制度”。马克思所说的社会形态是“经济的社会形态”,是依据“经济基础特别是生产关系的不同性质”来划分的。因此,只要越过了语义上的门槛就能明白:判断中国是否经历“封建社会”的真正标准,并不是中国社会实行的是分封、封君封臣还是中央集权的政治制度,而是从生产关系来看,中国古代是否有着同西欧封建社会相同的经济本质。只要对这个问题的回答是肯定的,那么中国“封建社会”是否实行“封建”政治制度,并不影响对其性质的判断。

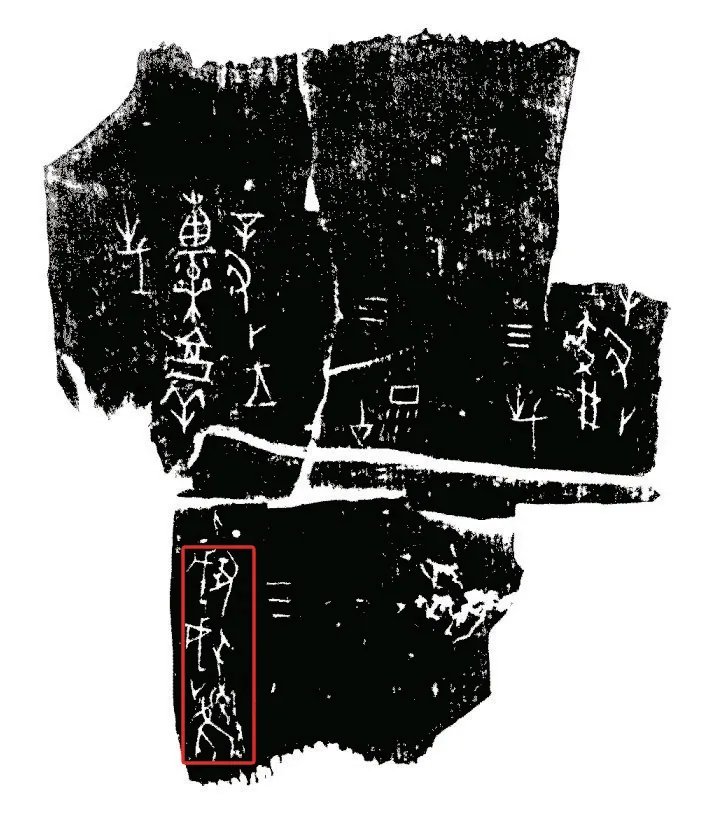

诸多资料证明,古代东西方都经历过奴隶社会。图为反映商代奴隶主贵族使用奴隶从事生产劳动的甲骨卜辞(红框内),大意为名叫雀的奴隶主驱使奴隶为其放牧 资料图片

如中国社会科学院近代史研究所郑大华研究员所言,“西欧中世纪的‘领主采邑制’虽然与中国秦汉以后到1840年鸦片战争之前的‘宗法地主专制’存在着不同,但这些不同只是表现形式的不同,而非实质的不同。易言之,二者实行的都是土地私有,农奴或农民一定程度上依附于领主或地主,领主或地主对农奴或农民实行残酷的政治压迫和经济剥削”,“马克思主义‘五种社会形态’学说,正是从土地私有、人身依附关系、统治者(领主或地主)对被统治者(农奴或农民)实行残酷的政治压迫和经济剥削这一意义上称介于奴隶社会与资本主义社会之间的社会形态为‘封建社会’的”。因此,中国和西欧都经历过“封建社会”阶段,而双方在“封建时期”的不同政治制度和其它上层建筑,体现了不同文明发展的特殊性。

由上可见,新版课标明确“五形态说”指导地位的背后有着坚实的学术基础。历史教育工作者只有更多了解马克思主义历史理论研究的新成果,避免“两张皮”现象,才能帮助青少年更好地认清历史发展的大势,树立远大的理想和目标。

【作者单位:杭州师范大学附属中学,来源:《历史评论》2024年第1期】