罗先胜:AI时代,如何运用中医大数据实现中医大众化(实录)

【核心提要】近年来,云计算、人工智能等技术与应用的快速发展及其与社会经济活动的广泛融合,把人类社会带入一个全新的“大数据时代”。尤其是2025年以来,DeepSeek迅速火爆全球,而其在中医领域的应用更是引发中医爱好者的兴趣,不少人开始尝试运用它来开方治病,还多次成为舆论热点。当然,目前阶段看来,DeepSeek确实可以根据其强大的数据库中丰富的中医文献和经典医案给出药方,但却远不及真人医生全面和精准。

那么,大数据、人工智能等数字技术与中医相结合,意味着什么?未来中医药的发展会更便捷、更高效吗?数字中医是否意味着机器人取代传统中医问诊看病即将成为现实?

我们这几年致力于推动中医大众化,作了一些尝试和努力,期望让广大老百姓用较短的时间、较低的成本学会掌握中医,力求能够防治我们生活中的常见疾病,守护我们和家人的健康。在当今的AI时代,如何更快更好的实现中医的大众化?中医的“大数据”在哪里?我们如何学以致用?下面是3月29日188金宝搏体育官网大讲堂罗先胜老师的讲座文字版(未经主讲人审订)。

【红歌会中医文化大讲堂2025第二期】:

AI中医与大众中医的时代图景

——AI时代,如何运用中医大数据实现中医大众化

主讲老师:罗先胜

导读:近年来,云计算、人工智能等技术与应用的快速发展及其与社会经济活动的广泛融合,把人类社会带入一个全新的“大数据时代”。

2024年8月,国家中医药管理局会同国家数据局印发《关于促进数字中医药发展的若干意见》提出,用3-5年时间,推动大数据、人工智能等新兴数字技术融入中医药传承创新发展全链条。

尤其是2025年以来,DeepSeek迅速火爆全球,而其在中医领域的应用更是引发中医爱好者的兴趣,不少人开始尝试运用它来开方治病,还多次成为舆论热点。当然,目前阶段看来,DeepSeek确实可以根据其强大的数据库中丰富的中医文献和经典医案给出药方,但却远不及真人医生全面和精准。

那么,大数据、人工智能等数字技术与中医相结合,意味着什么?未来中医药的发展会更便捷、更高效吗?数字中医是否意味着机器人取代传统中医问诊看病即将成为现实?

我们这几年致力于推动中医大众化,作了一些尝试和努力,期望让广大老百姓用较短的时间、较低的成本学会掌握中医,力求能够防治我们生活中的常见疾病,守护我们和家人的健康。在当今的AI时代,如何更快更好的实现中医的大众化?中医的“大数据”在哪里?我们如何学以致用?下面是正文。

今天我们交流的主题是 AI中医与大众中医的时代图景,副标题是如何运用中医大数据实现中医大众化。大家从这里应该看出主题的落脚点是中中医大众化。

那么,AI中医与大众中医的时代图景着重探讨这几点内容:

AI中医如何可能;

大众中医如何可能;

AI中医与大众中医能否有机结合、互相推动。

它们在当今 AI时代能够展现出这个时代所具有的一个图景,这个图景怎么样,是要跟大家一起来探讨的问题,我们来看第一个问题。

第一个问题就是 AI中医如何可能。我们现在对于中医的智能化其实已经感觉到了,很多医院早就运用了中医的智能化。而智能化是分级别的,如果我们撇开级别的高低不讲,那么中医智能化可以说早在十年前就已经进来了。所以我们现在所说的 AI中医,无非是指中医智能化的高级时代——所谓的机器人来看病。大家会局限在所谓 AI中医,就一定是机器人全面把控操作来看病。但是今天所探讨的 AI中医,它其实是中医的智能化。但这个智能化分很多层次、很多级别,所以今天会从这几个方面进一步探讨中医在什么情况下能够智能化?AI中医如何可能?公益课主要的对象不是说如何真正去了解机器人中医智能化是怎么操作看病的,而是落脚点放在我们如何用中医的智能化来推动实现中医的大众化,因此关注的重点还是人,而不是器,器是为人服务的。

那么究竟中医能不能高度智能化?这就要看中医有没有大数据。我们探讨什么问题,是要有历史与逻辑的观点去分析。今天就从历史和逻辑的关系来看中医的智能化如何可能。

中医有没有大数据?因为人工智能化的最基础的一点就是有没有大数据的支撑。可以回答,中医的大数据大得惊人。大家想一想,连现代医学才发展三百年,它都有相当一定的数据。那中医发展了多少年?一般说是2000多年。如果大家对中华文明有进一步深入的认识,特别是从今天这个时代已经成气候的西方伪史学来看,可以说中医的数据库已经要大大超过2000年以上的历史。别说2000年以上,我们就说汉唐宋元这些时代所库存的大数据,随便举一举,都会让大家感觉到非常的吃惊。

我们有一套书,叫《圣济总录》。那么这一本书,如果要全部出齐的话,这个图可能还没有完全包括完毕,以图上的书来看,全书200卷,分66个门类,最关键的是它有16834方子。

光是《圣济总录》就有这么多方子,如果说从中国浩如烟海的方子都算的话,可能是上百万首方子。这一百万方子意味着什么概念?我举个例子吧。现在的经方大师,他一生当中常用的比较精到的方子,就在那么一百—二百个方子。汉唐经方医学最精华的方子,我们可以选出常用的500来个。如果我们有一个完善的模型,把这一百万个方子再进行去粗取精,或者再通过一定的建模,把这些方子的实用性都完全挖掘出来。我们说一百万个方子当中,至少我们能够筛选出十万个左右方子,这又是什么概念?但是要补充的是,一般来讲300——500个方子就可以把世间发生在人身上的千千万万的疾病可以搞定。

大家听下来以后是什么概念?这个概念,雄辩的说明中医的方子非常具有大数据的支撑。它在这个支撑下就是中医能够高度智能化的基础条件前提之一。还有我们的太平圣惠方,这里边的方子也差不多是几千上万个。留落在日本的医心方也会有成千上万个方子。就举这三点,足以证明中医的数据库大得惊人。

我们来看中医智能化的一个历史背景。

早在2020年,中医大脑已经成为拥有2000多条疾病和症状,8000多首方剂,亿级数据标记位点的临床高度成熟的中医知识图谱。

这是什么概念?也就是说,到2020年中医智能化大脑跟数据的接口已经达到这种程度。所以当大家在怀疑中医能不能高度智能化,怀疑有没有机器人中医的时候,实际上AI中医已经悄悄的成熟了这么多年,那么现在的条件更是日新月异。大家有没有发现,市场上很多的平台,特别是厂家都已经在打 AI的旗号,每一家都有一个AI的机器再跟医生对接,从而又跟患者对接。正因为是在这种时代的背景下,引起了我们的重大的一些思考,想把这些问题跟大家一起来梳理,以期有新的发现,能展现出我们能够看到的一些图景。

还有一些同志认为中医就是凭经验办事,没有标准化。无标准,无规范,那能不能形成 AI中医?我们要回答:其实经验就是数据。也就是说,所谓的数据其实就是经验,大家把经验跟数据对立开来了。经验就是数据,把大量的经验落实在数据上,再从数据当中去建模,这才是最关键的一步。所以经验就是大数据。这一点有些同志可能没有深究它,我们还是那句话,经验就是大数据。可以看出,大数据的存在,它只是 AI中医的一步。AI中医第二步也很关键,但是大数据必须是前提。大数据是前提,而关键的一步就是建模。有同志同仁就说了,难的就是经验如何合力的有效的数据化,这句话渐渐的触摸到了AI中医的一个关键点,就是在强大的数据当中,如何建模。用一个模型把这些数据给连接起来,输入机器,这是最关键的。

有一位同志说经方都很小,一般中医不用。这句话就说明了中医的一个现状。我们的现状是忽略了经方医学。现在要说的是,实际情况恰恰相反。什么相反呢?目前来讲,实际情况是中医分医经医学和经方医学。而目前的医经医学,它的理法方药还没有完全形成一个特别雄厚的逻辑回路。所以我们的医经医学,你会发现,用脏腑辨证来看病的话,每一位医生开出来的方就不一样。我们有十个医生,如果他是用医经医学,也就是一般的脏腑辨证开出来方的话,那么十个医生开出来,是有一些比较明显的差距的。这个差距说明了医经医学(也就是脏腑辨证,心肝脾肺肾12经络)这种辨证方式,目前的中医还没有形成一个统一的理法方药完毕的逻辑回落。但是经方医学不一样,如果都是学经方医学,都是一个模型的话,他们开出来的方会有相当的驱同性,我们下面会继续再来探讨一下。

第二点要探讨一个中医建模如何可能。这本来是比较常识的问题,任何派别的中医在看病的时候,都有辨证模型,所以中医建模如何可能从这一点来看,它是一个伪命题,也就是说不应该存在这个问题。因为中医早就有模型,这里为什么要重提这个问题呢?是这个问题对我们来讲,隐含的有一个问题——中医建模能不能统一。这里的中医建模如何可能,实质上是要问中医能不能建立一个统一的模型?我们认为可以,而且非常必要。中医建模能不能统一?那么它实质上是由下边的三句话来回答:精确中医如何可能;规范中医如何可能;标准中医如何可能。

大家发现没有,我们现在大多数——无论是中医内的业内人士,还是业外的爱好者,或者是一般对中医比较接触的多的患者等等,都认为中医没办法精确化、规范化、标准化。总认为中医就是一个经验性的东西,其实这是有问题的。中医早在1000多年前就有精准、规范、标准存在,只是我们没有好好的去挖掘它、发掘它。刚才我们说了经方医学,如果从精确、规范、标准来看,目前还存在一些难度,但这个工作也在做。从经方医学早在1000多年前,它就已经达到了一定的精确、规范、标准,但这个医学确实是被埋藏着,没有被我们发掘。这个医学其实就是我们所说的《伤寒论》汉唐经方医学。《伤寒论》汉唐经方医学,实质上已经达到了经典——从经验上升到了经典,一旦它达到了从经验上升到经典,只要是经典,它的建模就具备了基础,而且经方医学的建模从某种意义上通过各种时代的考证下来,它比医经医学还要早。

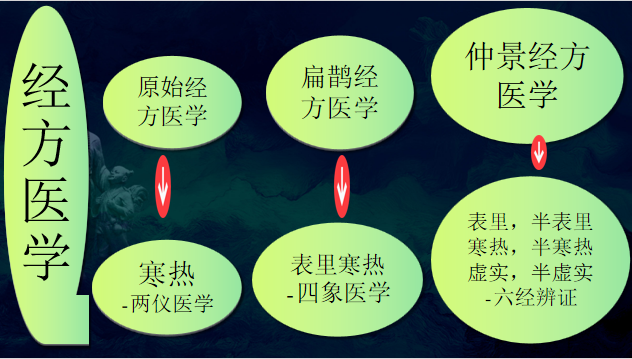

经方医学的发展有三个阶段。原始经方医学在辨证的时候,它只辨寒热。那么大家发现没有,原始经方医学在辨证的时候,着眼变寒热。那么它就会出现寒者热之,是寒证,我们就用热药;热者寒之,是热证,我们就用寒药。但是从临床当中,我们就发现这一种寒热两极的对峙,它就会出现一个问题。比如说有一些病,明明是热,新冠发烧到39—40度,全身发滚烫,可能你用热者寒之,用大青叶用板蓝根,它没有效,反而要用麻黄汤才会有效,而麻黄汤是辛温是热药,明明发烧39—40,全身还在滚烫,但为什么不能用板蓝根、大青叶、石膏,反且用麻黄、桂枝,杏仁、甘草呢?这一点叫起真来,恐怕现在的医师都不一定说得清楚,这种智慧怕只有中国有,所以寒热医学肯定有问题。因为它的模型不完毕,它叫两仪医学,只有阴阳。

那么到了扁鹊经方医学,表里寒热都要辨。所谓扁鹊经方医学,不是说扁鹊的医学,是扁鹊这个时代的医学水平。扁鹊相当不得了,他对治疗疾病和看病,对于病的诊断,他有一些特异的功能和水平,但是有一些病他就搞不定。这个时代的一个特点医学就是不但要辨寒热,而且要辨表里。这样一来的话,它就形成了四象医学,但是我们认为四象医学不稳定。因为从两仪医学到四象医学,它只完成了一个逻辑,叫二值演化。因为我们今天不是讲理论,是讲一个梗概,讲一个趋势,所以就没有强调二值演化是什么,就是说它只有阴阳。比如说一分为二,二分为四,四分为八,八分为六十四,叫太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦生六十四卦,这一种演化方式,它代表了宇宙演化的一种逻辑,叫二值演化(就是二的N 次方)。宇宙、生命、自然的演化不可能是二值演化就解决,它应该还要一个三值演化,只有二值演化跟三值演化才会形成完整的自然。比如说我们的自然数,如果你用2的 N 次方来演化,2的一次方是2,2的二值方是4,那么这样演化下去,它是偶数,单数演化不过来。只有三值演化再进来,偶数加单数才会形成一个完整的自然数,形成自然的大学。所以中国的文化应该是两种逻辑协同发展:第一个逻辑叫太极生两仪、两仪生四象,四象生八卦,八卦生万物;还有一个逻辑叫道生一、一生二、二生三、三生万物。那么道生一、一生二、二生三,它叫三值演化。当然,我们也可以把它叫单次演化(三值演化最标准)。二值演化加三值演化合起来,它的最简模型一定是三阴三阳。因此,到了仲景医学,不但有表里,不但有寒热,还引入了半表半里——就是表、里、中间,表和里是二,再把中间分离出来,叫半表半里。那么这样一来的话,它就完成了三值演化。表、里、加个中间(处于既有表又有里,既涵盖了表里,又处于中间状态的部位,叫半表半里),那么半表半里一引过来以后,这就叫三值演化。同时,每一部再分阴阳,阴阳是二值演化,部位分为三,叫三值演化,每一部再分阴阳,叫二值演化。二值演化跟三值演化一相乘,就得六,所以就是六经。因此二值演化跟三值演化的最简模型、大道至简,就是六经。于是,就形成了完善的经方医学的辨证模型。经方医学体系的辨证模型就是三阴三阳——三阳,即太阳、阳明、少阳;三阴,即太阴、少阴、厥阴。

听课的各位同志,不要误解为今天是讲这些概念,今天要讲是中医的模型如何标准,因为有些同志还不是中医的从业者,还没有走进中医。但是你要听得出我们跟大家交流的重心在于经方医学体系的三阴三阳的模型是一个大道至简、已经完善无缺,它已经是一个完美的模型。正因为它是完美的模型,它就能够建模,建出一个统一的模型。这个统一的模型是没有破缺的,只要你按照这个模型去看病,去建模,它就能够达到一个标准规范系统,因此它就能够实现一定的人机接口,我们要辨的是这个意思。所以我们将不会去讨论那些细微的东西,比如说辨寒热虚实、伤寒、病中风,我们将不去讨论。我们就要让大家知道《伤寒论》汉唐经方医学体系,已经是辨证模型当中、中医建模当中的一个最完善的大道至简的模型。从终极上来说,这个模型已经完成了,它具有绝对的概念,但是它也不是绝对的形而上学。因为模型只是一个模型工具,如果这个模型不跟寒热症状相结合,不去落实下来,那么这个模型就成了一个空的套子。所以我们有些同志说中医应该是形而上学,因为它的六经模型是完备无缺,但是他不知道中医的六经模型已经完备无缺,为什么还不能说它是形而上学呢?因为形而上学是绝对无缺,这个绝对无缺无论是从理论到实践都是绝对无缺(叫大圆满)。显然一个模型只是一个工具,是个套子,是个思维,没有落实在实践上,它是不会产生作用的。但是一落实践上,它一定有破缺。任何模型只要落在实践上,它都有一定的破缺,这就叫绝对当中有相对,这就是绝对和相对的概念。总体来说,世间无绝对,但是在世间无绝对一定基础上,从模型上来讲,模型是有绝对的。所以中医的六经辨证的模型可以达到一个叫绝对正确的模型,至于你拿这个模型能不能去看好病,还跟你的经验、你用的时间的熟练程度有关,那就是又涉及到人的经验,那就是相对,这就是绝对和相对的辨证关系。这些问题今天不去重点讨论,只是提一提,别让大家认为今天讲的中医建模的六经辨证是一个绝对的模型的话,然后就认为我在宣传中医的形而上学。如果熟悉我的同志,都知道我是最反对形而上学的,这个问题很复杂,要深入去研究,有兴趣的同志可以看一下我的一些比较深入的探讨这方面的一些观点,比如说中医文化三人行,专门谈了这个事。

中医有绝对模型的情况下,我们来看中医看病,它能不能达到统一的标准。比如说,如果我们用中医的六经模型来建一个模,来建一套看的标准,那么这套标准拿出来以后,它对相同的案例以不同的老师来开方,它只能开出一个方来。大家能明白我的意思吗?就是我们可以从汉唐经方医学方证里边,在跟汉唐经方医学的建模(就是它的三阴三阳的这种辨证模型),如果我们把这个工作做细一点,那么同样一个案例,你用十个医生开,它依然是一个方。比如说下面这个案例。

临床模拟:女,中年。肝硬化腹水,腹水腿肿,严重贫血貌,眼睑苍白,没有血色,面色萎黄,面部色斑,肌肤甲错,恶寒、肢冷、身体瘦弱,小便自利,大便1日1行,时有干燥,质可,舌质红,苔薄白,脉浮弦。

如果用经方医学看病,它的分析是标准的,就是说它的每一个症状,它的病机是规范化的。比如说严重贫血貌,它就是一个贫血少血;眼睑苍白,也是贫血少血;面色萎黄,有血虚;面部色斑,用经方医学来辨,它叫阳明外燥;肌肤甲错,阳明外燥;然后出现恶寒、肢冷,那么就有表寒;身体瘦弱,它是精虚血少;小便自利,正常;大便1日1行,算正常;时有干燥,有轻度阳明外燥;舌质红,略略夹一点热虚,苔薄白,脉浮弦,用汉唐经方医学的病机来分析,哪一个症状代表什么病机,都有扎扎实实的规范化的定性。这些病机都定性了以后,就会出现最适合她的一个方子出来。也就是说,她的方子,只要是大家经过同样的训练,开出的方是一个方,而且它不需要加减。只要这个方出现加减,它就不是这个方,它就会开出第二个方。也就是说,在汉唐经方医学看来,任何一个患者生病,都会找到唯一的方子来对他当下的症状。我们有一句话叫“总有一款适合你”。而我们现在用脏腑辨证,或者说现在用传统的经方思维来辨证,大家会对一个症状进行加减,但是在中医经方医学的大数据库看来,所谓加减是错的。为什么?因为大数据已经有所有加减,所有不同情况,所有不同症状,辨型产生的方子,都应有尽有。所以每一个人生的病都能够开出一个唯一的方。这些方早已经准备好了,这就叫大数据。如果还要自己去加减,它就已经不是大数据。既然是大数据,它的标准概念就是任何一种病都有一个方。

今天我们说的问题就是智能中医是可能的,但是它也有缺陷。缺陷在哪里呢?缺陷就在建模。建模出了问题,机器输入进去,它就有问题。所以刚才有同志说,关键是人。这个问题特别重要,智能中医,关键是人。人是主,机器是器,是客。假如建模不行的话,它会开出什么方。比如说这个案例,也用其他平台开发出来的智能中医开的方,它的开方如下:

这是智能中医开的方。智能中医开这个方,凭临床的一个实证来看,这个方开的效果就大大降低,而且味数开得很多,别看味数多,但是它的效果肯定很差。一看它的模型,它就是医经医学、时方医学、脏腑辨证加减模型。事实上,在汉唐经方医学里边,这个患者唯一的一个方出来了,而且另外一个患者,只要他是这个症状,还是这个方。症状不完全相同,但是症状翻译成病机是相同的。症状不一定全部相同,但是症状通过建模,把症状翻译成病机,它的病机绝对相同。意思就是说症状可以不同,只要病机相同,开出的方一定是这个方,叫黄芪建中汤。

实质上这个患者开了黄芪建中汤,吃了30剂,她的肝硬化腹水就消了。这个方里面没有一味利水药。假如说她的症状有另外一个变化,引起她病机的变化,那么不需要加减,直接有一个方又来了,这就是厉害的大数据,中医已经具备了大数据的充分条件。那么我们就认为中医的智能化完全可能,我们要不要全部都形成一个中医智能化的极端情况,比如说连看病,连问诊都全部是机器人,这就是我们今天要探讨的第二个问题。

我们认为,在生命面前,在健康面前,任何机器都不能完全取代人的生命自觉。连患者是什么病,什么症状,你都说不出来,要靠机器人,要靠你的手去跟机器人的某一个终端接口,让机器人给查出来,比如说机器人摸脉,让电路接通你的寸关尺,通过某种设备,能够把你这些脉象的各种波纹、图像都展示出去,就相当于我们的心电图全部是由机器来说话,再翻译。那么我们认为它有一个关过不了,就是生命的觉醒,生命的自觉。人的生命就是你自己的感觉,如果连你自己的感觉都说不出来,那么这个问题是有问题的。经方医学为什么有这个特点,因为它遵照一个原则——有诸内,必行诸外。经方医学认为,任何里边的症状都能在体表充分的找得到症状。这一个问题,才是相当重要的原则。所以汉唐经方看病,它是不会要机器。机器只是说在现代人的背景下,作为一个医患沟通某些问题的一个辅助,因为要医患沟通,因为患者是生在今天的这个机器检查的背景下。但是在汉唐经方医学看来,只要两个人就搞定了症状的解读,一是患者自己,二是医生。医生与患者都是生命的觉醒,都是生命的自我。所以患者说不出来的症状,医生通过他的感觉能感觉出来。患者脸上的斑有些看不出来,但医生能看得出来,那么医生看出来以后,就把它翻译成病机,输入在机器,同样的方就会出来。所以在诊断、问诊这一块,我们主张不能完全智能化。中医的智能化最佳的程度在哪里,这才是我们要探讨的问题。这里涉及到下一步我们要研究的问题,就是大众中医又是怎么一回事。

第三个问题我们就考虑大众中医是怎么一个问题,也就是说大众中医这个问题我们是从什么角度来说的?

我们所说的大众中医的课题是说为什么要提倡大众中医?因为我们不太绝对的把所有的生命都交给机器,甚至我们还要在特定背景下,比如说在特定社会背景下,我们甚至不要把生命健康交给资本。资本,它是会人格化的,它是会落实在人上,所以在特定的社会背景下,我们甚至还会发出一个观点,叫不要把健康和生命交给别人。因为在一定的社会背景下,这个别人就是你,但是在特定的社会背景下,这个别人不是你。比如说,在社会主义和共产主义的背景下,可能别人就是你,你就是别人,他没有受资本化,人格化的操纵。如果在特定的社会背景下,可能这个人——他是生在社会的一定关系下,他可能被另外的资本操纵,这个时候它对你的生命解读,可能会受影响。因此在特定社会背景下,我们不把生命过分的倚重别人,更别说机器。那么我们就提出一个问题“我的健康谁做主”。有位同志说“为人父母者,不知医为不慈;为人子女者,不知医为不孝”,这一句话说明生命和健康要我们自己去觉醒,每个人是生命的人,每个人是健康的人,对你的健康你要自己做主。这个情况是一个理想型的口号,但是这个口号不是说任何病都要自己看,关键的是要形成你生命健康的第一感觉者和主人。那么你有这个观点以后,你会有一定的医学常识,你会跟医生做好配合,一是有利于医生更加能看好你的病;二是你自己可能有些小病,你也能看;三是你就是医生。

我的健康谁做主?回答是我的健康我做主。这是一个口号,这是大众中医的灵魂。大众中医又如何可能?在 AI时代,大众中医更可能了。有句俗话——为人父母者,不知医为不慈;为人子女者,不知医为不孝。在一千多年前的社会,都已经有了这句话出现。现在已经处在 AI智能时代,AI智能时代一个特点就是我们如果不达到一个极端,就要用 AI直接在你的身上去诊断,把你排在外。但是我们把AI用来学习,启动 AI的帮助学习,一旦我们能够把中医的智能化先建立在学习中医智能化,那么我们学中医就带来了很多方便。比如说方证有成百上千万,但我又说大师用方就是100多个方。那我们就理想化一点,有智能化的帮忙,我们比大师多掌握一些方吧,我们掌握500方。如果有智能化的话,500个方你什么时候能掌握呢?500个方最多半年就掌握了。什么意思?这500个方,如果你有时间学习,每天学二、三个方,在半年、一年时间就学完了。这500个方要你记吗?不会要你记的。智能帮你记,帮你解说。当你懂得《伤寒论》汉唐经方医学的辨证模型,当你会把症状熟练的演化翻译成病机,你输入进去了以后,那么这些方就全出来,而且它会给你分门别类。比如说这个方你记不了,只记了前胡枳实什么的,量也记不了,那么你输入前胡、枳实下去,它就出来含前胡和枳实,而且又在特定病机下的这种方,它出来十个方,有一个方是你要的,只是你记不住它,它叫小品前胡苓桂术甘汤,量全部在上边。有人会问“不同的人,用不同的量”。你要半量就是半量,照比例就完了。500个方,以前有些人终身学习都很难,你半年或者一年学完,而且你一年学完,是不懂这500个方的用法,再通过中医的智能化加速你的理解。通过智能 AI的检索,很快就出来了,它不要你去记这些方。

在检索和数据库存方面,我们要百分之百的启动 AI机器,但是特别是在症状输入的时候,我们不要过分的倚重机器,要医生跟患者双方的面对面的交流输入。当然有一些症状是有利于 AI来检测的,这种情况下可以,但是总要留一手关键的一环。这一点就叫中医学习智能化,就是学习智能化可以全部的启动AI,但在 AI中医的这一点,我们有些情况会先保留一手。不但中医学习会智能化,中医教学也会智能化。如果我们启动了中医教学的智能化,又加上中医学习的智能化,两者一结合,我们就有可能达到一年内学好完完整整的中医模型。通过一年的学习和训练,我们能完完全全的学好《伤寒论》汉唐经方中医这个模型。千病万病都在这个模型里边,你都能自我解决。也就是说,目前没有达到智能化,如果我们能够启动稍微的带有一定强化的学习,在一年内也能达到这个效果。再启动中医的学习的智能化和中医教学智能化,这一点就没有问题。基本上我们不去记方剂,训练症状还原为病机。症状一还原为病机,方证就出来。症状还原为病机,一建模输入机器,方剂就出来,就这么快。

我们把中医智能化分为大众中医智能化、分为中医的学习智能化、中医教学智能化,还有中医诊疗智能化。中医诊疗智能化,我们也要保留一部分,这一方面不能把它完完全全智能化;中医学习智能化,可以最大限度开发;中医教学智能化,最大开发;中医诊疗智能化,我们一定要保留一定的余地。在解读患者症状,在解读患者体征方面,特别是在解读患者的自我感觉方面,我们一定要保留机器是客我是主。举个例子,脉搏每分钟跳多少次,我们完全可以用中医智能化;人的重量有多少斤,完全由中医AI检测出来。甚至患者说话声音的音质的大小和质量情况,我们都可以用AI做出来。患者的症状和体征的很大一部分也是可以智能化的,但是它始终不能完全智能化,这就是为我们最后留下了人的尊严。机器总有一招不行。举个例子,一个患者正在发烧,他的温度是多少,完全可以智能化,他的身体温度的滚烫到什么程度,完全可以用智能化。但是患者的自我感觉是怕冷还是怕热,绝对不能智能化。患者对症状的感觉,一定要从患者说出来和医生观察出来,不能完全智能化。大家应该明白这一点,中医的智能化在诊疗方面,不能绝对的智能化。这一方面,为了我们的生命个体保留了一个不可动摇的地盘、内核、尊严。人就是人,绝对不是机器操纵的,我们把这个问题叫中医大众中医对这AI中医的反叛。大众中医可以尽最大程度去实现运用 AI的功能智能化。但是大众中医的大众,不光是讲人人学中医,它是说每个人都要有生命的自我神圣感,所以最后的生命主权是“我”,因此最后的判定,最后的感觉是“我”,我们把它叫大众中医对智能中医的反叛。

中医始终能大道至简。二值逻辑演化和三值逻辑演化就形成了宇宙生命的圆满的演化,所以它就形成了一个三阴三阳的六经完毕模型,而且汉唐经方医学六经模型跟症状病机已经形成了一个逻辑闭环。要补充的是,汉唐经方医学的六经模型不但跟症状病机,而且跟方证、理法方药全部形成一个非常完备的一一对应的逻辑回路,它是理法方药一以贯之的逻辑体系。有什么样的病机就吃什么样的方,而且汉唐经方医学包括中医,这里强调了汉唐经方医学,是因为汉唐经方医学在这一块更加成熟。而我们的医经医学,也就是我们现在用脏腑辨证开出来的这个方,目前的水平还没有达到理论跟方证、理法方药形成一个完毕的统一的回路,目前还没有,但经方医学已经成熟到这个地步了。早在一千年左右,它就已经成熟到这个地步,现在经过汉唐经方医的学者、老师、医生们的共同开发,现在已经更加的成熟。

那么汉唐经方医学为什么能够大道至简,主要是它的逻辑建模很完毕,那么为什么它不需要知道里边的问题,它是“有诸内,必行诸外”的原则。第二,它在症状跟病机的问题上,就是人的症状哪一些才是汉唐经方医学要的,那么它遵循一个原理,叫人机原理。它的意思是说,汉唐经方医学在一个人身上要读出哪些症状?刚才我说有一些症状可以由机器去做。比如说脉搏次数,比如说温度是多少?是39还是39.5?绝对是机器人体温表比我们可靠,人的感觉绝对没有它的可靠。刚才我铺垫了一下,确实有些情况可以交给机器人,但问题是在汉唐经方医学看来,它会说“不必要交给它”。因为汉唐经方医学的症状和体征,它是遵循一个人机原理。举个例子,比如说手机为什么现在的大小最适合?为什么以前的砖头大的手机不适合?为什么小到像一个分币的手机不适合。因为它不适合人机原理,它不适合人机操作。就要这么大的手机才适合手的方便,这一个原则叫人机原理。而中医恰恰更是人机原理,它的人机原理达到什么程度,达到不需要机器。症状解读要人,医生用他的肉眼、手去观察出来的症状,才是最佳的状态,叫最好的人机原理。最好的人的原理就是我的手、我的眼,就是这个意思。汉唐经方医学看来,诊断这一块根本不需要机器人,但是可以保留。因为有些症状由机器人来解读,不会影响。虽然说用人机原理,已经完全搞定,但是要把一部分让给机器人,也不影响。想必大家通过解讲与探讨,应该明白了一些道理。

总结下来,中医可以智能化,特别是汉唐经方医学更能智能化,但是中医有些地方又不需要智能化,因为它有大道至简的逻辑建模,容易掌握,然后它又遵循人机原理。汉唐经方医学的理法方药,只需要用我们人体的手眼耳鼻感觉,从患者身上感觉出来的客观指标,也是很客观的。因为它的客观遵循人机原理,就是我就要这种感觉,输入下去就非常准确,跟机器一样,甚至有些机器还没有我准确。比如说患者的自我感觉,是怕冷还是怕热,可能机器人还没有这种准确感。我们要表达的内涵是这样的。这叫人机原理,同时中医还讲究一个生活原理。中医认为对生命的操纵,你不要拿给机器。意思是说,真正的生命核心不能用机器操纵,那么生命的核心在哪里?就在自我感觉。凡是自我感觉不能让机器操纵,患者的自我感觉怕冷怕热,恶心想吐,头晕,是不能让机器去诊断的。脉搏可以;体温可以;皮肤的粗糙度,可以;皮肤的干湿度,可以;但是患者痛不痛、痒不痒、疼痛剧烈、隐痛、顿痛、刺痛、胀痛、头晕、恶心、眼花、呕吐、耳鸣,凡是自我感觉的核心症状,通通不能让机器检阅,这叫生活原理。生活原理——你的症状、你的感觉由你说,有些人会说:“罗老师,有些患者问他有什么感觉,他说什么都没有。”什么都没有也是感觉,还是患者的感觉,患者都感觉不到什么,他昏迷了,也是种感觉,医生也能观察出来。那么再把客观的一部分让给机器人,这是可以的。

总之,大家发现没有,生命总会保留他自己的地盘,绝对不让机器人染指。因此,从中医的生活原理,我们可以看出来叫“中医的最高境界是生活”,就是要从人机原理,从生命的生活状态去把握生命,去把握症状,去找症状的输入,再从这个角度去建模。三阴三阳的半表半里的模型在症状解读的时候,一定要遵照中医的最高境界是生活,反过来,生活的最高境界是中医。这个问题更加提出大众中医的必要性。每个人都要有生命的觉醒和健康的觉醒,这就是我们所说的大众中医。今天的经方医学比较成熟,而且智能化的学习,智能化的教学也比较成熟,在这种情况下,如果我们每个人都还没有引起对自己生命的解读的自觉,那么对不住一千多年前的老话——为人父母者,不知医为不慈;为人子女者,不知医为不孝。撇开孝字不讲,我们就从自己的生命生活状态(生命只有你自己是主人),从这个角度来讲,确实我们要推广人人中医。人人中医,包括了医生和患者,患者懂中医,医生懂中医,其实更利于医患的沟通和医学的发展。

最后讲讲整个汉唐经方医学的辨证体系。

它的所有内容、辨证模型就在上图。解读这个模型,大概一天的时间。去训练,肯定是要训练半年到一年。解释它很关键,很简单,一天最多两天,可以解释得干干净净。但是要把这个模型去运用的熟练,那就要训练。建模已经不难,可以说已经建出来了,关键就是如何去运用模型。在运用模型当中,又启动了智能化,那几百个方剂不要记是什么概念。一旦几百个方剂不要记,你过一遍会用,辨一个症状,就想到是那个方,那个方你只知道个大概,一输入关键词,就出来了,甚至你只要解读症状,把症状还原成病机,一输入机器,方就给你开出来了。所以关键的一步,是你保留症状解读的最后地盘。症状采集的最后地盘你必须把关,开的方比较放心。为什么会放心?因为汉唐经方医学也很完整,这个症状只要输入准确,就是那个方。当然训练了半年以后,你已经会辨了,你是记不了方,可以把处方权交给机器人,可以把处方的检索权、检索功能让给机器人。

今天要讲的是中医可以智能化,而且可以高度智能化,但不能绝对智能化,这是一个问题。第二,哪怕中医能高度智能化,但大众中医更要提倡,中医的智能化一定会有中医学习智能化,中医教学智能化更能让人们学习。既然学习都变得简单起来了以后,那我们干嘛要把自己的生命完全交给机器人,所以就提出了大众中医的概念,人人学中医。其中介绍了一个成熟的医学,叫汉唐经方医学,它就是可以智能化,无论是诊疗的智能化和学习的智能化,它都能解决很多问题,这一点我们要运用它。

上图就是中医经方医学的模型。模型已经建立出来了,下一步是输入的技术。输入技术是要开发的,是要专业技术跟中医跟你自己,比如说你已经懂得汉唐经方医学了,那么同时你懂得 AI技术,你就自己就可以开发一个软件出来。如果你懂得汉唐经方医学,同时有一个人懂 AI技术,两人合作也能开发出来。或者说有人开发出来以后,本身你就会辨证,你就可以拿来为我所用,但是最后决定权是你。比如说机器人开发出来了,但是我用观点辨证一下,核对一下。对一些轻微的病,可能有把握;有一些比较严重的病,可能我是不会拿给机器人把关,是我把关;但是有些是很慢性的病,机器人开方,我们的模型又比较准确,它的理法方药是一贯的,开出来的是一个方,也是可以的,总之灵活掌握的全是你。或者说我就要自己把关,一些客观的指标给它去确定,但最后是我把握,也可以。

在智能时代如何用 AI中医来实现大众中医,就是今天的交流主题,最后隐含的有大众中医对 AI中医的反叛,就是物极必反。现在的智能化的趋势确实想争夺一切——但是我告诉你,我会保留个地盘,你别妄想,我会对你进行一定的反叛,就是这样子,这就叫辨证法。最终我们讲,全靠人的时候,一点机器都不用,叫正;机器来了,甚至要统治一切,叫反,最后是人对中医的反叛,大众中医对AI中医反叛,叫合,所以就完美的形成了一个正反合的演化规律,这就是人机的关系,人最终还是最主要的,胜利者是属于人的!

我们交流的主题《AI中医与大众中医的时代图景》,大家应该想出来了吧,这个图景我给不了,我只是让大家去想一想。通过刚才我们的探讨、学习和分享,在你的脑海里,感觉 AI中医与大众中医在当今时代是什么一个图景哩!你需要哪些图景出现哩,那么这个问题允许大家去做自我分析和思考。有成熟的思想和看法,我们都欢迎大家交流。

提问环节:

萧虎:谢谢罗老师给我们带来了非常精彩丰富的讲座。罗老师在讲座当中讲了在 AI时代如何进行中医大众化的问题,特别讲了中医大数据,我想跟大家做一点分享。在去年新华网做了一系列的报道,山西有一个中医医院的院长建了一个大数据的模型,他们把中医里面几乎所有的经方,还有各大医院的一些病例汇总,然后弄成一个数据库,大概类似于电脑终端 PC 终端,装成了软件之后,医生以及相关的从业者,可以在里面进行使用。他们也是在试用,据说反馈不错,能辅助医生帮助他们去诊断,去开方,这是一种尝试。另外,我也发现在微信的小程序上也有人做了这样的一些努力,把几乎所有中医的经典,还有各种经方的内容,都把它们放到小程序里面去了,像查字典一样,你想查什么内容就查,对于学习来说,也是非常的实用的。

罗老师给讲了人工智能现在发展势头非常的好,在中医教学方面,可以实现一定程度的智能化,但是在诊疗方面、问诊方面,它就不能绝对智能化。首先说问诊,我们学了工具中医、工程中医的学员都知道,在病人如何描述自己的症状都是个问题。学了一定程度之后,你才能比较准确的或者比较专业的描述自己的哪些症状。如果连这一点做不到,你利用 deepseek 之类的软件去问诊,或者说让它开方子,哪怕这个大数据是正确的,但是你症状描述不对,病机最后也是不准确的话,那开方也是会有问题的。“大数据”怎么理解,在一定程度上说,经验就是大数据。接触过罗老师的,尤其是能够亲临现场感受罗老师怎么去开方治病的,你就能感受到几十年的经验,形成了他头脑里的大数据,那真的是令人佩服。

大概是23年六月份的时候,我陪罗老师去广州一个社区给外地的打工人去做义诊,陆陆续续有十几个人问诊、把脉、开方子,望闻问切之后,罗老师对每一个人都是现场拿一张纸现场写方子,每一味药多少克写在纸上,从来没有说去问大数据,或者说是用什么软件去查,这一点非常敬佩罗老师的医术。他把很多方子都记在脑子里,灵活运用。另外一方面也是非常羡慕,假如说每一个家庭有这样的人会看病,别说全部像罗老师一样,能一定程度上能够做到这样,能够给自己或者家人开方子,是非常理想的状态。

啊皮蛋问:罗老师,我偶尔腹泻小肚子发凉,肚脐眼周围按揉疼痛,帮我分析一下怎么回事啊!

罗老师答:偶尔腹泻,而且小肚子发凉——腹泻这个病机,当它跟小肚子发凉在一起的时候,它就是里寒。经方医学辨表里和半表半里,它不去确定是脾寒、胃寒、心寒,它不去做五脏辨证。因为小肚子属于里部,只要有一个里,它就解决了。为什么经方医学不需要辨心肝脾肺肾的寒?因为只要是在肚子这个范围内,无论是胃寒,脾寒、肠寒,用药都是一样的,这就叫人机原则,可以约分,可以合并同类项。既然用药都一样,干嘛要辨是脾寒、子宫寒、膀胱寒等。小肚子是在里部,中下焦为里,上焦四肢百骸为表,发凉为寒,而腹泻就是里虚水饮,再加发凉,就是里寒水饮。所以只要去水,只要温寒散寒。

那么还要看有没有表部症状,你现在没有说你的表证,你没有打喷嚏,没有流鼻涕,没有全身怕冷,表部去掉。表部没有,纯粹是里部,那么肚脐周围揉按疼痛,是跟发凉联系在一起,那么这种疼痛也是寒性疼痛、虚寒性疼痛。凭这个症状,有一个方就开出来了,它就是理中汤。这个时候如果再问一些症状,再摸手,再把脉,脉象是弦脉,那么气机还有不通畅,它可能会加入枳实、芍药,枳实芍药理中汤就进去了。在经方医学看来,就是里虚、里寒,夹水饮,因为拉肚子有稀水,叫水饮。如果要辨六经,就是太阴里虚里寒夹太阴水饮。病机出来了,这叫由症状还原为病机。

郑存贵问:如何分辨AI数据真伪(真治病,还是为资本捞钱)?没有一定中医基础,病人难以分辨是非善恶真假。

罗老师答:这个问题是我们今天要讨论的内容,就是要大众中医。越是在 AI全部铺开之际,越要相信自己。打铁还需自身硬,只有你自身硬,懂中医了以后,机器人在你面前才会乖乖的,或者说被你鉴别出来。这个说法是一个比喻。这位同志其实已经把答案说出来了,你的答案就是我们要想要的大众中医。越是在今天的智能化的时代,越要相信哪些是交给机器人,哪些交给自己。那么辨别真假的这一点,潜台词就是要人人中医,大众中医。大众中医是对智能中医 AI中医的反叛、规范。越是人,打铁更要自身硬,可能机器人越会把它的作用发挥到应有的环节。

讲课完毕,谢谢罗老师给我们带来了非常精彩丰富的讲座。

相关链接:

罗先胜老中医讲座视频:春季如何防治多发常见疾病?

罗先胜老中医:春季如何防治多发常见疾病?(讲座实录)

罗先胜讲座视频:AI时代如何运用大数据实现中医大众化?

讲座视频| 更厉害的“X疾病”将爆发?罗老中医教您如何应对

讲座回放|罗先胜中医讲座:中医病因分类与中医疾病模型

罗先胜讲座视频:学中医,如何快捷入门?