马列传承贵创新,新民宪政论说精。

指引革命方针奠,反帝反修铲祸根。

上述描写的是毛主席作新民主主义的“宪政”演讲的情态。

话说1940年2月20日,这天在延安各界宪政促进会成立大会上,毛主席作《新民主主义的宪政》演讲,他说:“今天延安各界人民代表人物在这里开宪政促进会的成立大会,大家关心宪政,这是很有意义的。我们的这个会为了什么呢?是为了发扬民意,战胜日本,建立新中国。”全文约5500字。这是对他《新民主主义论》思想的重要补充。原文见《毛泽东选集》第二卷第二版731至740页。

这篇演讲,深刻阐明新民主主义宪政的本质和基本特点,有力戳穿了国民党顽固派宪政宣传的欺骗性,为中国宪政运动指明了正确的方向。历史的发展完全证明了毛主席的科学预见:国民党六中全会宣布的召集国民大会,实行宪政的决议后来没有兑现,其大肆宣传的“宪政”只是一场骗局。在中国共产党的领导下,宪政运动在抗日民主根据地广泛开展,顽強地坚持到底。1949年新民主义革命在全国胜利和中华人民共和国的成立,标志着新民主义宪政运动的完全胜利。

新年颂毛主席一一“宪法草案”好(二)

宪法草案得人心,经验总结內容新。

依靠工农来专政,根本大法地位尊。

上述描述的是毛主席作关于宪法草案讲话的情形。话说1954年6月14日,这天在中央人民政府委员会第30次会议上。毛主席作了《中华人民共和国宪法草案》的讲话。

他说:“这个宪法草案,看样子是得人心的。宪法草案的初稿,在北京五百多人的评论中,在各省市各方面积极分子的讨论中,也就是在全国有代表性的八千多人的广泛讨论中,可以看出是比较好的,是得到大家同意和拥护的。今天很多人讲了话,也都是这样讲的。”

“这个宪法草案所以得到大家拥护,大家所以说它好,就是因为有这两条:一条是正确地恰当地总结了经验,一条是正确地恰当地结合了原则性和灵活性。如果不是这样,我看大家就不会赞成,不会说它好。”

“一个团体要有一个章程,一个国家也要有一个章程,宪法就是一个总章程,是根本大法。用宪法这样一个根本大法的形式,把人民民主和社会主义原则固定下来,使全国人民有一条清楚的轨道,使全国人民感到有一条清楚的明确的和正确的道路可走,就可以提高全国人民的积极性。”原文见《毛泽东选集》第五卷第125页至131页。

相关阅读:

中央人民政府委员会举行第三十次会议一致通过“中华人民共和国宪法草案”

会议由毛泽东主席主持。在通过“中华人民共和国宪法草案”之前,在会上发言的,有:李济深、宋庆龄、张澜、黄炎培、张难先、马叙伦、乌兰夫、何香凝、陈叔通、赛福鼎、程潜、傅作义、章伯钧、朱学范、陈嘉庚、章蕴、张治中、胡耀邦、李四光、陈其尤、许德珩等二十一人。发言者对“中华人民共和国宪法草案”一致表示拥护和赞同。会议经过讨论后,一致通过了“中华人民共和国宪法草案”和关于公布“中华人民共和国宪法草案”的决议。

中央人民政府委员会关于公布“中华人民共和国宪法草案”的决议中说:全国地方各级人民政府应立即在人民群众中普遍地组织对于宪法草案的讨论,向人民群众广泛地进行对于宪法草案内容的说明,发动人民群众积极提出自己对于宪法草案的修改意见。中华人民共和国宪法起草委员会应当继续进行工作,收集人民的意见,加以研究,在第一届第一次全国人民代表大会会议举行以前完成宪法草案的修改,并准备向全国人民代表大会提出的关于宪法草案的报告。

这天总共四个版,在头版之后,第二版、第三版也都是宪法草案全文。第四版还有一则署名“解放日报编辑部”的《小启》:“今日稿挤,‘老交通’一文的续稿改期刊出。”(13日刊登作家峻青此文时曾预告15日续)

宪法草案刊出次日,《解放日报》头版出现了一篇现场特写,文笔生动,充满细节,署名“本报记者”,标题就两个字“喜讯”,开头用诗一般的语言写道:“阳光逐走细雨,黄浦江上空出现了鱼鳞般的彩霞……”结尾处又写道:“本来,不是什么节日,但是上海人民却像过节一样的度过了昨天。”

喜讯

本报记者

阳光逐走细雨,黄浦江上空出现了鱼鳞般的彩霞。这里已是早晨。

在外滩渡江码头、静安寺车站,这些向来是售报员最活跃的地方,昨天忽然听不到卖报的喊声了。原来售报员们刚刚从邮局取到报纸,就被人抢买一空。上海邮政总局自日内瓦会议开幕时起所特设的报纸零售处,昨天临时增加了两个发售员,发售量比平日增加廿四倍。长寿路和静安寺等邮局里订户催送报纸的电话铃声接连不断。人们欢迎昨天的报纸,就是欢迎宪法草案的公布。一个打铁工人陈文仁,骑着自行车,赶到北火车站买不到报,又赶到虹口三角地,报也卖光了,最后赶到邮政总局,一下子买了两份,一份自己看,另一份还准备寄到家乡去。

报纸到那里,那里就挤满了人。在工厂,在学校,在公共车辆上,在街头上,每张报纸都吸引住一大群人。起初,有的人还想选购某一种报纸,到后来顾不得了,青年学生买了劳动报,老年人也买青年报,反正今天的报纸都登载着大家都要看的重大消息。

报纸刚送到复旦大学阅览室门口,来不及登记,就被久候在这里的同学一抢而光。“宪法草案公布了”的消息像长了翅膀,迅速地传遍了校园、课堂。青年学生们高兴得几乎跳起来。老教授周谷城今天特别兴奋。解放前他在一次座谈会上仅仅说了一句“让人民自己管理自己吧”的话,就被一个特务赶上逮捕“犯人”的车子。当时,他只能眼看着自己的爱人和幼儿对着他流泪。今天,宪法草案那么清楚地写着许许多多的人民的自由和权利,并且交给人民自己来讨论,怎么能不叫他兴奋呢!

在读报座谈会上,全国劳动模范张小妹、上海市劳动模范相凤祁、杨兰花看到宪法草案上第一条就规定中华人民共和国是工人阶级领导的;另外,还规定劳动是光荣的事情,工人有休息和劳动的权利……十分高兴。她们说:我们的地位提高了,挑的担子也重了,我们得好好学会本领,带头完成社会主义建设才对头哩!

在上海车站的候车室里。旅客们和往日一样排好队伍,不同的是昨天几乎每个人的手里都拿着一份报纸,是那么的整齐,看上去就好像是一个乐团的合唱队一样。快到十点零五分的时候,有一个农民模样的中年男人急冲冲地赶了来。刚进候车室,看到那么多的人在看报,又看到有的报上印着大红字,他愣住了,用着惊奇的目光向四周看了一会,拉拉坐在矮椅上的一位战士说:“同志,今天有什么大喜事啦,请你念一些给我听听好吗?”战士点点头,让他也坐下来,就开始讲给他听。直到车站上的广播员喊着:“二百零四次开往南京方面去的车子,十点十七分马上就要开车了。”他俩才连忙站起来,匆匆上车。

本来,不是什么节日,但是上海人民却像过节一样的度过了昨天。

版面上,还有一份上海市宪法草案讨论委员会成立的委员名单,主任为陈毅,委员为巴金、陈望道等39人。

就此起,从6月到9月,长达三个月里,报道持续不断。

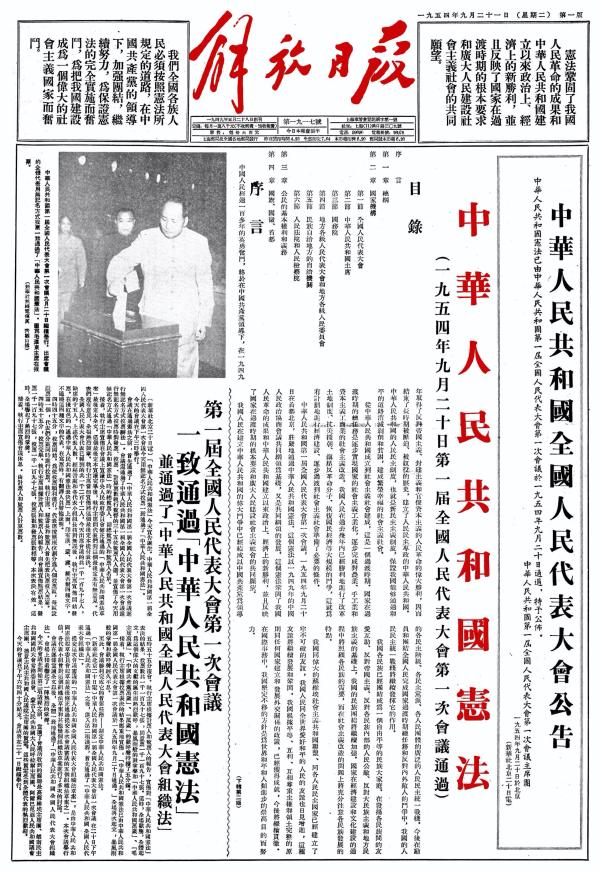

直到9月21日,《解放日报》头版再次出现:宪法草案公布那天的同样版式与红色大字标题。

版面报道留下现场细节:

“执行主席根据计票人和监票人的报告,宣布对‘中华人民共和国宪法’表决的结果:投票数共一千一百九十七张,同意票一千一百九十七张。这时,全场欢腾,全体起立,为这个伟大的文献的诞生而热烈欢呼,暴风雨般的鼓掌声和‘中华人民共和国万岁’、‘毛主席万岁’、‘中国共产党万岁’、‘万岁’的欢呼声持续了五分钟。

“接着,执行主席根据投票表决的结果郑重地宣布:‘中华人民共和国宪法已由中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议于一九五四年九月二十日通过。’全场再次起立,暴风雨般的掌声和欢呼声经久不息。

“至此,会议胜利完成它的首要任务——制定中华人民共和国宪法。”

这是历史性的时刻:1954年9月15日—28日,中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议举行,通过第一部《中华人民共和国宪法》,选举毛泽东为中华人民共和国主席,朱德为副主席,刘少奇为全国人民代表大会常务委员会委员长,宋庆龄等为副委员长,决定周恩来为国务院总理。

人民代表大会制度作为中国的根本政治制度正式建立。

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号