文/燕志华

据大象新闻消息,6月份,湖南湘阴人肖新良拿到了一份判决,撤销了他曾接受的行政拘留处罚。两年来,他经历2次上诉,3次判决。而这份他求改判的行政处罚,最初就是因为这个12字评论。

事件经过,简介如下:

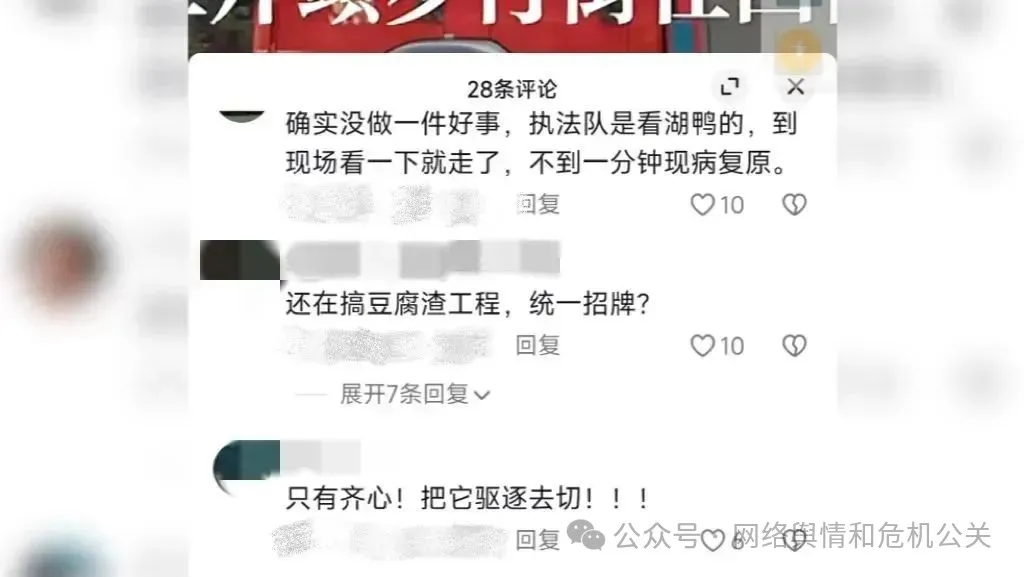

2023年7月5日,在湘阴县经营着一家家具店的肖新良,刷短视频时,发现了一条30秒消防车救援画面,视频中的事故,是有人从4层坠到2层脚手架上。当时,湘阴县部分街区正在进行集中整治改造,内容包括统一门面房广告招牌样式等。肖新良认为整治的质量不佳导致了事故,就在评论区留了言:“还在搞豆腐渣工程,统一招牌?”这条12字的评论发出后的7月7日,肖新良接到了公安局的传唤,被以 “不实言论”“在网络上起哄闹事”为由,构成寻衅滋事,对其处行政拘留五日。

对处罚决定不服的肖新良,被释放后向汨罗市法院提起了行政诉讼。2023年12月27日,法院开庭审理此案,并做出了“驳回肖新良的诉讼请求”的判决。肖新良不服一审判决,提起上诉。2024年4月1日,岳阳市中级人民法院做出判决,“驳回上诉,维持原判”。

2025年6月25日,湖南省高级人民法院做出判决:“原一、二审判决主要证据不足,适用法律错误,应予撤销。”至此,肖新良曾接受的行政处罚被撤销,并获赔人身自由赔偿金。

我的观点如下:

1、又一个县城出名了

中国的县城非常多,绝大多数的县城默默无闻,不为人知,即便这些县城日常工作也是加班加点,文旅方面也做了不少工作,但是想在浩如烟海的网络中脱颖而出,实在太难了。

然而近年来,人们发现不少县城出圈了,一夜出名,但是出名的方式主要是因为爆发了负面舆情。比如此次事件中的湘阴县,在此前有多少人知道?但是此次靠着这件事,突然就出名了。

如何看待这种现象?古人说的“好事不出门,坏事行千里”只是从文化心理上解释了这种现象。但是更为科学的解释是,网络舆情正在倒逼新闻回归本位。什么意思呢?新闻更多是突发的事件,更多的是负面的、引发争议的事件。这样的事件传播更广,会把陌生的地名带火。很多网络舆情其实不过是一种硬新闻而已。如果我们用新闻的眼光来看待那些舆情,就会发现他们都是符合新闻传播规律的。

县城一直做的很多正面推广工作,为什么没有影响力?因为那些工作不是新闻,只是宣传,而宣传很难吸引关注,因为缺乏打动人心的力量。

2、该事件暴露了县城特殊权力现象:自动处理

其实此次事件,是可以和很多县城的舆情事件类比的。比如迁西县的“马树山事件”。

湘阴县的“发布12字评论被拘”事件和迁西县的“马树山事件”两者有什么惊人相似的地方?

那就是事件从头到尾,看不到县委书记的直接指示处理人,但是各部门都采取了霹雳行动,迅速地对于当事人进行了处理。当然,即使县委书记有指示,外人也是很难看到的。

对于上述两个迅速处理当事人的事件,我更相信县委书记没有直接下令,是下级部门的自发自觉行为。

因为在县城权力系统下,如果不采取行动,会产生莫名压力。在县城这个巨大的城池里,县委书记的权力无疑是最大的。相关部门如果不对管辖范围内的相关事件、尤其是挑战权力的行为采取行动,就会有如下合乎权力逻辑的心思:

书记信息来源这么多,肯定已经看到这件事了,如果我们不行动,那就会看起来不负责、不称职;或者,如果不行动起来,肯定会有人打小报告,年底考评会出问题;或者,即便他现在没看到,早晚会看到;或者,主动行动起来,就可以在书记面前表功,即便做法有些过了,但是姿态和态度是对的,书记也不会说什么……

也就是说,在县城这个特殊的权力场内,这种处于金字塔塔尖的权力,如同重锤的压力一样,会推动系统内很多事情自动完成。从好的方面说,会推动工作的高效率;从坏的方面说,这种权力压力会化作政治自保行为或者免责行为,只要我没事,根本不管社会后果。

所以说,告诫县城的领导干部,尤其是县委书记,要理解今天新媒体时代的网络,已经成为网络监督的“空中之眼”,任何权力任性之举,都会被监督,并最终将付出代价。而这种网络监督,或许是解决县城这种“自动处理”特殊权力现象的法宝。

3、当事人肖新良相信法律并选择法律渠道,却被辜负了

有人将事件最终改判,归结为“正义只会迟到,却不会缺席”。也有人归结为是在此之前,县委书记已在2024年7月13日被依法“双开”,高悬头顶的权力压力卸掉了。但无论归结为哪种原因,都是让人五味杂陈的。

有个细节大家或许没注意到,从目前的新闻报道情况看,两年来,肖新良进行了2次上诉,都不是在网上进行曝光的,而是在现实的合法渠道之内进行上诉的,但是都未成功。

再以马树山事件为例,当年他是通过向多位工作人员转交挂号信件的方式进行举报的,结果被从快采取了措施。肖新良也是采取了体制内的合法渠道进行上诉,结果一直被驳回。一些高校的学生举报老师,也是在校内渠道进行了举报,反复无效之后,才转而向网络求助。‘

无一例外的,一旦他们在网络引爆了网络舆情,事情常常很快就会迎来转机。这种情形,像不像清华大学一位老师调研总结的那样,“小闹小解决,大闹大解决,不闹不解决”?

正是因为现实社会中的一些制度形同虚设,或者没有更好地为百姓服务,才把百姓逼上了网。长此以往,那些好的制度也可能不被信任。这是典型的“劣币驱逐良币”现象。

另外,如果没有网络舆情这个反映问题的渠道和网民监督的形式,很多县城可能会做得更过分。

但是既然知道有网络舆情这么回事,为什么很多地方还是如此权力任性呢?

所以说,提高舆情素养,本质上是学会带着敬畏心理看待权力,看待群众,然后自身安全,社会和谐。

4、判决书有个地方值得商榷

湖南省高级人民法院的判决书指出:“肖新良发表该评论虽不当,但该评论并没有具体的指向对象,其评论下有六人点赞、一人评论,社会不良影响轻微,可以予以批评教育,但认定为扰乱公共秩序或者寻衅滋事的证据不足……认定事实不清,证据不足,过罚明显不当。应予撤销。”这份判决书让人看到了正义,成为提升公信力的行为。但是我想表达一点个人想法。

肖新良发表12字的评论,是出于对于统一招牌做法的不满,由此才有感而发。我没有看出这种做法有什么不当的地方。统一招牌,是一种权力“一刀切”的行为,在很多地方已经引起了百姓很大的不满,这种情况下,百姓在网络上表达一下不满,并无不妥。如果没有这种评论,我们如何知道一些权力行为是错误的?留言常常是一种民声诉求。

从中央到地方,已经将舆情视为一种民声的正常表达,也倒逼了地方深入推进改革开放。从这一点出发,我们要允许并且容忍网民对于地方工作进行适当的批评。

5、网民经常希望“提级调查”的真正逻辑是什么?

近年来,网民对于很多地方的舆情事件常常希望“提级调查”,就是希望上一级或者纪委部门出面。

此次由湖南省最高法院给出最后判决,和甘肃天水市的血铅事件、武大法院给肖某恢复名誉,都可以算作提级调查。武大这个由纪律处分到法律判决,也是提级。

网民为何常常不信任事发地的调查通报?因为人们发现,事发地可能会为了局部治理、局部形象、领导权威等考量,会绑架整个地方的法律系统、行政部门乃至群体良知,从而牺牲了法律法规和道德伦理。这导致了地方公信力大大降低,网民只好求助更高层级的公信力。表面看是上级的幸运,实则后患无穷,起码要忙得焦头烂额。

当公信力有了等级,层级越高越有公信力,这就变成了行政权力,反倒会伤害公信力。总有一天,上级也会失去“药力”,网民会继续寻找更上级出面。治本之策,是重建基层公信力,以正面关注民生和反面问责责任人,来取信于民。

作者简介:

燕志华 博士

高级记者/紫金传媒智库研究员/舆情管理顾问

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号