当人们身处于某种重大历史变局之中时,往往无法意识到其全貌,只有当变局已经过去,回头再看,才会恍然大悟。这种情况在经济危机时期尤为典型,尤其是对于无产阶级来说,他们往往深陷生存困境,而无法立刻洞察危机的系统性根源。

日本的九十年代被称为“失落的十年”,后来甚至发展为“失落的三十年”。1980年代末,日本经济泡沫破裂,股市与房市崩盘,银行体系出现坏账危机,企业大量裁员,终身雇佣制受到冲击,失业率上升。然而,普通劳动者在当时的直接感受,未必是“我们正在经历一场经济危机”,而更可能是:

“最近找工作好难”——很多年轻人发现,以前那种轻松就业、稳定升迁的模式突然消失了。大学毕业生找不到工作,被迫接受临时工、派遣工的岗位。

“工资不涨,物价却越来越高”——由于通货紧缩和资本主义积累模式的变化,劳动者的实际收入下降,但生活成本(尤其是租房、医疗等)并没有真正降低。

“房贷压力越来越大”——泡沫时期高价购入房产的家庭,突然发现房价暴跌,贷款负担沉重。许多人宁愿“夜逃”(指在半夜偷偷搬走,放弃房子和贷款)也无法继续偿还债务。

“大家好像都过得很难”——社会氛围压抑,自杀率上升,尤其是中年男性。

在这样的大环境下,个体的感受往往是“生活越来越苦”,但未必能系统地意识到:“这是资本主义的结构性危机,这是资产阶级对无产阶级的进一步剥削。”相反,许多人更可能归咎于个人,比如“是不是自己运气不好?”“是不是自己不够努力?” 直到许多年后,人们才意识到,这不是个人问题,而是整个社会经济体系的问题。

这种后知后觉现象,并不仅仅发生在日本九十年代,而是几乎所有资本主义经济危机中都存在。

九十年代的日本经济危机,是一场缓慢而深刻的社会变革。许多身处其中的人,并没有立刻意识到自己所经历的并不仅仅是一次短暂的经济低迷,而是一场席卷整个社会的结构性危机。他们以为只要熬一熬,一切都会恢复如初,工作还会回来,房价还会涨,社会还能像过去那样运转。但事实是,这场危机不仅摧毁了经济,更深刻地改变了日本社会的结构,影响了一代人的命运。等到他们回过神来,发现生活已经彻底不同,曾经熟悉的世界已经消失不见。

在泡沫经济破裂前,日本社会沉浸在一种虚假的繁荣之中。资本市场一片狂欢,股市和房价不断上涨,企业利润丰厚,人人都觉得经济增长是理所当然的。普通人也相信,只要努力工作,就能过上稳定的生活,甚至还能借助房产和投资实现财富增长。然而,资本主义的运作逻辑决定了,这种繁荣并不是建立在实际生产力的提升上,而是建立在金融投机和泡沫经济之上。资本并不关心社会的稳定或人民的福祉,它只关心利润。当资本发现无利可图,便会毫不犹豫地撤退,而留下的,则是被剥削殆尽的社会和一片废墟。

当泡沫破裂,经济迅速衰退,企业倒闭,失业率飙升,房价暴跌,许多人一夜之间从中产变成了无产。然而,这些变化并不是突然发生的,而是逐步展开的。许多普通人最初并没有意识到自己正身处经济危机之中,他们依旧按照过去的习惯生活,以为只是短暂的困难。他们甚至认为,只要再坚持一下,市场就会恢复,公司就会重新招聘,他们还能回到过去的生活状态。然而,他们没有意识到,这次的经济衰退,并不是过去那种周期性的调整,而是整个社会结构的重新洗牌。

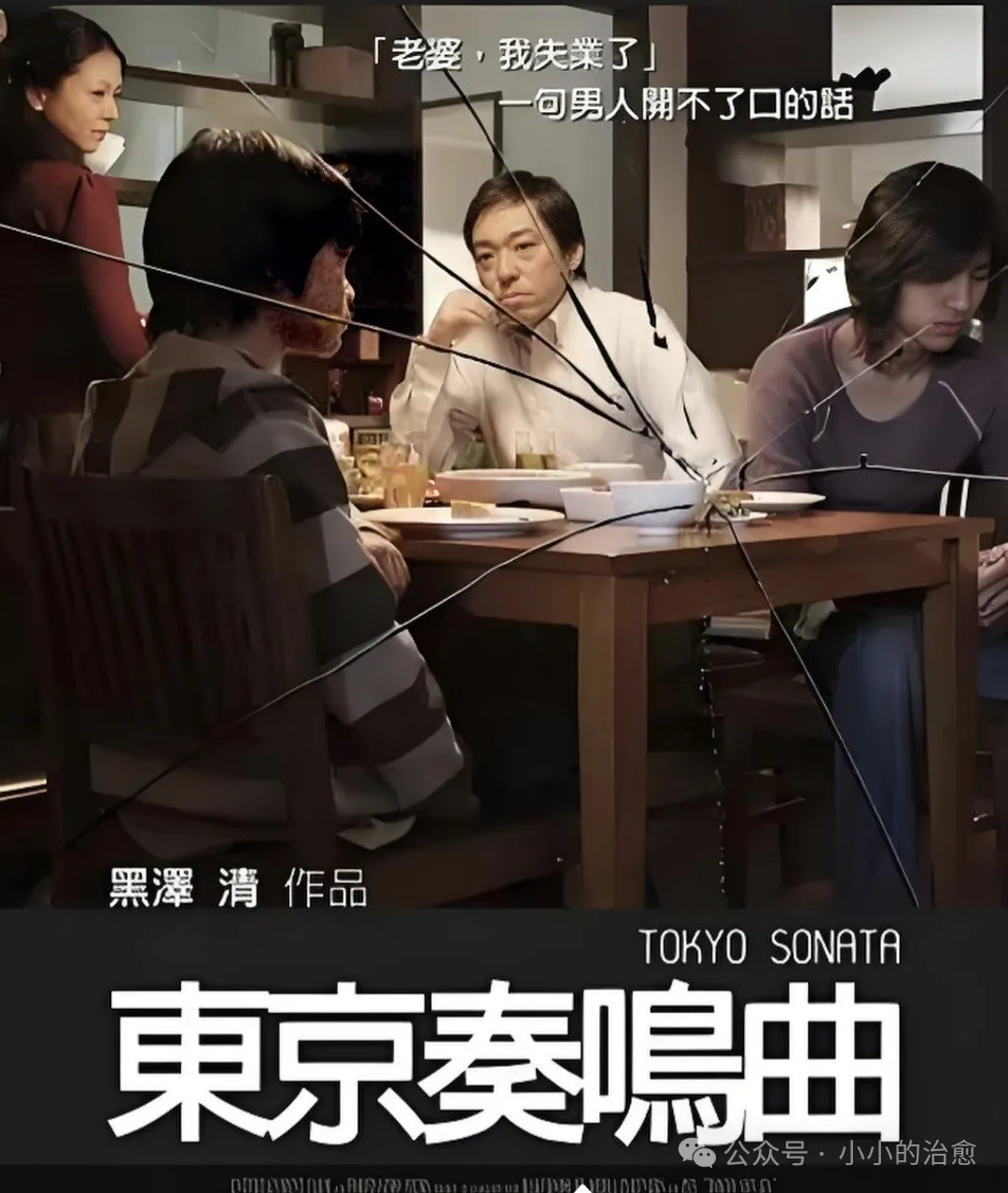

在这种环境下,许多电影都表现了人们在危机中的后知后觉,以及他们在不知不觉间被时代的洪流裹挟,直到一切已经无可挽回。《东京奏鸣曲》就是最典型的例子。男主角佐佐木龙平原本是一个普通的公司职员,他的生活简单而稳定,虽然没有大富大贵,但至少有一份稳定的工作,家庭也算和睦。然而,当经济危机来临,他被公司裁员了。可他不愿意接受这个现实,甚至不敢告诉家人。他每天仍然像往常一样穿着西装出门,假装去上班,实则是在公园里游荡。这种行为,看似荒唐,实则反映了当时日本社会普遍存在的一种心理状态——许多人并不愿意承认危机的存在,而是选择自欺欺人。他们不愿意面对现实,因为他们始终相信,事情会回到正轨,经济会复苏,工作会回来,生活不会真的崩塌。

然而,现实并不会因为他们的信念而改变。随着时间推移,佐佐木的家庭开始出现裂痕。妻子开始怀疑他,孩子也在各自的世界里迷失。最终,当一切都被揭穿,他的家庭已经无法挽回了。这个故事并不仅仅是一个家庭悲剧,而是整个日本社会在九十年代的缩影。许多中年人以为自己还能回到过去的生活,结果发现,他们已经被社会彻底抛弃。资本主义不需要这些曾经的公司职员,也不在乎他们的命运,他们只是资本运作中的消耗品。可悲的是,他们直到最后一刻才意识到这一点,而那时已经太迟了。

《被嫌弃的松子的一生》则展现了女性在经济危机中的无助和被动。松子原本是一个普通的教师,她的生活虽然不算富裕,但至少还算平稳。然而,一场误会让她丢掉了工作,而社会没有给她第二次机会。在那个时代,一旦一个人跌落,他就很难再站起来。她努力挣扎,试图找到新的方向,但每一次尝试,都让她跌得更惨。最终,她被迫进入风俗业,靠出卖身体为生,直到生命的最后,她依旧被社会遗忘,被家庭嫌弃。她的一生,就是资本主义社会对底层女性的无情剥削和抛弃。在经济增长时期,社会还愿意给她们一些喘息的空间,而在经济衰退时期,她们就成了最容易被牺牲的群体。更可怕的是,松子自己并不认为自己是经济危机的受害者,她以为是自己的不幸和选择导致了这一切,直到生命的最后,她都没有意识到,真正毁掉她的,是资本主义社会对底层人民的无情压榨。

而在《菊次郎的夏天》中,那些游荡在社会边缘的失败者们,更是典型的被资本主义遗弃的人群。男主角菊次郎是个无业游民,他没有正式工作,也没有稳定的生活,他靠欺骗和小偷小摸度日,旅途中遇到的各种人,都是社会的边缘人——无业者、流浪汉、穷困潦倒的小混混。这些人,曾经或许有过正常的生活,但在泡沫破裂后,他们迅速被社会淘汰。而资本主义社会的冷酷之处就在于,它不会为这些失败者提供任何救济,相反,它会让他们彻底边缘化,让他们在社会的缝隙中自生自灭。然而,这些失败者们并不完全意识到自己是社会的牺牲品,他们只是觉得自己运气不好,或者怪罪个人的失败,而没有看到,真正的问题在于资本主义体系本身。

这些电影之所以能够如此真实地展现九十年代日本社会的困境,正是因为它们捕捉到了“身在大中不知大”这一现象。资本主义的危机,并不是以一种剧烈、突发的方式降临,而是以一种缓慢、无声的方式渗透进每个人的生活。当人们发现自己失业了,发现生活变得艰难了,发现家庭不再和睦了,他们并不会立刻意识到,这些变化是由经济危机引起的。相反,他们会寻找各种其他的理由——运气不好、个人能力不足、家庭关系出了问题等等。资本主义社会通过这种方式,把系统性的危机转嫁到个人身上,让每个人都以为问题出在自己身上,而不是出在整个社会结构上。

等到人们终于意识到问题的根源,往往已经太迟了。社会已经发生了深刻的变化,他们的生活再也回不到过去。而资本主义的剥削,也已经完成了新一轮的调整,开始寻找新的增长点,继续它的循环。日本的九十年代经济危机,并不仅仅是一个国家的历史事件,而是资本主义体系本质的一部分。它的运作模式,就是在不断制造泡沫、然后再制造崩溃,并在这个过程中,把财富重新分配到资本家手中,让普通人承担所有的后果。

“身在大中不知大”并不是九十年代日本经济危机独有的现象,回顾历史上的几次重大经济危机,我们会发现,在危机发生的过程中,很多普通人并没有意识到自己正处于一场系统性的崩溃之中。他们往往会把经济困境归咎于个人运气、行业衰退,甚至某些具体的政治政策,而没有意识到,这些危机其实是资本主义运行模式的必然产物。等到他们终于明白自己经历的是一场深刻的经济和社会变革,往往已经错过了自救的最佳时机。

1929年之前的美国,正处于“咆哮的二十年代”(Roaring Twenties),股市飞速上涨,银行贷款容易获取,消费主义盛行,人人都认为美国经济进入了“永恒繁荣”的阶段。股市成为全民投资的工具,即使是普通的工薪阶层,也愿意贷款炒股,因为他们相信价格只会不断上涨。然而,这种繁荣的基础并不是实际生产力的增长,而是资本的金融投机。当股市崩盘,银行倒闭,企业破产,失业率飙升至25%,普通人才恍然大悟,自己并不是短暂地“运气不好”,而是整个社会经济秩序正在崩溃。

然而,在危机刚刚发生的阶段,大部分人依旧认为,这只是股市短暂的调整。他们继续贷款、继续消费,以为市场很快就会恢复,政府也会出手干预。然而,资本主义的本质是让资本家优先获利,而不是保护普通人的生计。在这场危机中,罗斯福新政出现之前,美国政府基本没有采取任何有效措施,大量失业者在街头流浪,工人们仍然抱着“下一年就会好转”的希望,直到现实彻底粉碎了他们的幻想。等到他们真正意识到,资本家不会救他们,政府也无能为力时,已经有太多人因为饥饿和贫困死去,整个社会的阶级结构也发生了巨大的变化。

1997年亚洲金融危机爆发前,东南亚国家的经济被称为“亚洲四小龙”,被世界银行赞誉为“东亚奇迹”。泰国、印尼、韩国等国家的房地产和股市疯狂上涨,外资大量涌入,政府鼓励人民贷款买房、炒股,银行也在资本流动的推动下,不断向企业和个人发放高额贷款。整个社会都陷入了一种集体的繁荣幻觉之中,每个人都认为自己可以靠资本市场迅速致富。然而,没有人意识到,这一切的繁荣都是基于外资的短期投机行为,而不是本国经济的实际增长。

1997年,当国际资本突然撤资,泰铢、印尼盾等货币暴跌,股市崩溃,银行破产,大量企业倒闭,经济繁荣的假象瞬间破灭。许多中产阶级一夜之间变得一无所有,他们买的房子变成了债务,他们的储蓄被银行冻结,他们的工作机会也因为企业破产而消失。更可悲的是,很多人直到危机发生后很久,才意识到自己并不是“倒霉”或者“投资失误”,而是整个国家都被资本主义的金融资本收割了。等到他们回过神来,国家经济已经彻底沦陷,国际货币基金组织(IMF)趁机施压,要求各国政府削减社会福利、开放市场,让本国人民承担金融资本的损失,而真正的金融大鳄们却早已全身而退,甚至趁机收购了东南亚的资产。

2008年次贷危机之前,美国的房地产市场被炒作成了“永远不会下跌的资产”。普通人相信,只要拥有一套房子,就能获得稳定的财富增长。而银行也鼓励低收入者贷款买房,甚至发放大量次级贷款(即借给信用低、收入不稳定的人)。人们沉浸在资本主义制造的“住房梦”中,甚至出现了“没有房子的人才是傻子”的观念。然而,这种繁荣的基础,并不是建筑业的增长,也不是人民收入的提高,而是资本市场的金融衍生品运作。银行把这些次级贷款打包成金融产品,卖给全球的投资者,制造了一个巨大的泡沫。

当次贷市场崩溃,银行破产,房价暴跌时,普通人才意识到,自己辛苦供的房子,已经变成了一堆“负资产”,他们不仅失去了房子,还背上了巨额债务。更荒唐的是,政府为了“拯救经济”,并没有救这些被债务压垮的普通人,而是直接用纳税人的钱去救助银行,让资本家们继续从中获利。普通人直到最后才明白,资本主义的规则就是这样——市场好的时候,利润归资本家,市场崩溃的时候,损失由普通人承担。但这时,他们已经无力反抗,经济结构已经完成了新的调整,财富已经被重新分配,而他们只能再次从底层挣扎求生。

真正的悲剧不是经济危机本身,而是大多数人直到多年后才意识到,他们曾经经历的,并不是个人的不幸,而是整个资本主义体系的运作方式。他们身处其中,却浑然不觉,等到他们终于看清真相,已经无力改变命运。

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号