导 语 10月13日,来自23个国家87个机构的160名科学家共同撰写并发布了《2025年全球临界点报告》,世界已达到第一个气候临界点,地球多个关键系统的稳定性正面临前所未有的威胁。今年夏秋,我国南北方气候也出现了显著的异常,对农业生产产生了极大影响。

这篇读者来信稿对其成因、影响和应对方案做了一些思考,并认为今年我国的气候异常不同于往年,更加需要关注和应对。

作者|林薪

河南玉米收获季遇持续阴雨:有大学生被父母急召回家抢收,烘干机24小时不停抢烘 | 图片来源:搜狐网

今年以来的异常天气,以其广泛性、并发性和持续性,为我们敲响了一记沉重的警钟。它不仅是一场自然危机,更是一次对我国和全世界农业生产体系、水资源管理和农村社会治理的全面考验。我们必须从直接应对和长期反思两个维度出发,构建更具韧性的发展模式。

一、今年天气反常的情况及原因

今年的气候异常呈现出“种类多、并发强、链条长”的鲜明特点。6月,我国便呈现出“南涝北旱”的态势,南方贵州等多地遭遇严重洪涝,农田被淹;而北方及西北地区则出现持续干旱,严重影响了夏播作业。

进入8月,灾情进一步加剧且范围扩大。反常的是,北方甘肃、内蒙古等传统干旱半干旱地区竟出现了严重洪涝。据应急管理部数据,仅8月单月,全国农作物受灾面积即达963.5千公顷。[1]

至9-10月,威胁直指核心粮食主产区。河南、陕西、湖北、四川等地遭遇了长时间的“连阴雨”天气。这产生了两个致命后果:首先,大型收割机械因田间泥泞无法下地作业,秋收进度被严重迟滞;其次,已收获的粮食因无法得到及时晾晒,大量发芽、霉变,造成了产量和品质的双重损失。

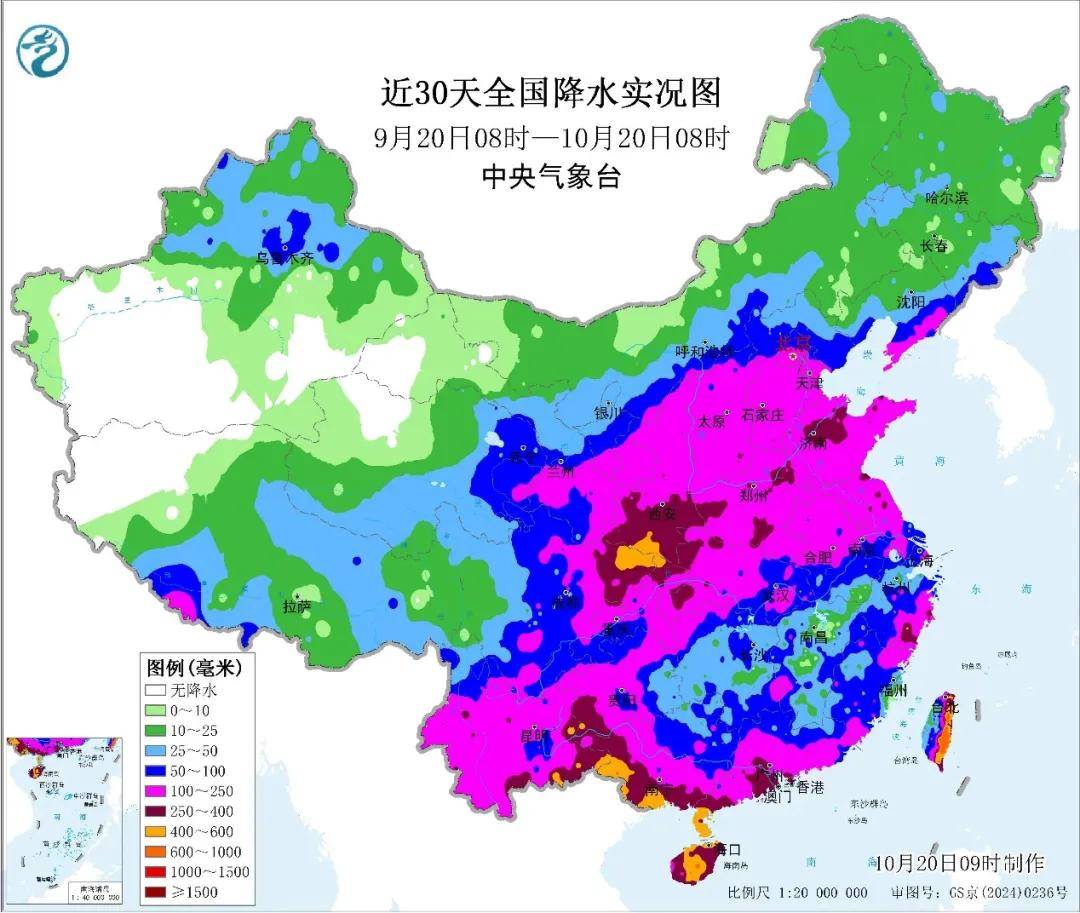

9-10月份华北、黄淮地区的降水量明显偏多

图片来源:国家气象科学数据中心

纵观全年,此次气候异常的严峻性,不在于单一灾害的极端性,而在于多种灾害的复杂性、叠加性与过程连续性。回顾过往,无论是2016年长江流域的特大洪水,还是2022年历史性的酷暑连旱,抑或是2021年河南的特大暴雨,其影响大多局限于某一区域或某一农业环节。但今年,洪涝、干旱、连阴雨等多种灾害在全国多地接续或同时发生,覆盖了从春播、夏管到秋收、晾晒的全过程。

这次的灾情是对农业整个生产过程的打击,势必会将影响传导到到整个社会经济层面。对于城市居民而言,这绝不是可以隔岸观火的。我们餐桌上的食品价格与供应稳定,正是这条漫长链条的最后一环,也必然是最敏感的一环。比如,2003年的灾害导致全国农作物受灾面积达2037万公顷,其中绝收面积431万公顷。倒塌房屋245.4万间,其中绝大多数为农村住房[2],农民生计断绝与因灾返贫,为重建家园和恢复生产,大量农民不得不举债,陷入长期贫困的风险。同时,本地生计无望,也迫使大量青壮年劳动力离开土地,成为农民工。灾害的连锁反应也间接影响了全国数以亿计的城镇居民。粮食、蔬菜等核心农产品的供应紧张,直接推动了2003年全国范围内的居民消费价格中,食品价格上涨3.4%。[3]

这一系列异常的背后,核心气象原因是副热带高压的异常偏北与偏强。今年夏季以来,副热带高压几乎一直处于偏强态势,导致7-9月全国大部分地区气温大幅偏高。更为异常的是十月,往年此时副高应已退至南海,但今年其主体(588线)仍盘踞在江南一带,位置较常年偏北近十个纬度。这副“赖着不走”的强势副高,是导致南方秋季出现大范围高温,以及华北、黄淮出现持续性“连阴雨”的直接推手。

究其深层原因,可分为短期和长期因素:

太平洋海温的异常:短期内,赤道东太平洋偏冷,预示着一场拉尼娜事件正在酝酿,它增强了东亚地区的东南夏季风,为大陆输送了充沛的暖湿水汽。同时,西北太平洋异常偏高的海温,也为副热带高压的长期驻扎提供了充足的能量。

全球气候变暖的根本驱动:副高的异常偏强,与全球变暖的大背景密不可分。变暖加剧了气候系统的不稳定性,使得极端天气事件的频率和强度增加。2021年10月初华北的罕见秋汛与今年的情况如出一辙,这暗示着,“副高北抬久居”与“华北秋雨”或许不再是极端个例,而将成为我们未来必须面对的“新常态”。

二、直接应对方案

面对已然发生的灾害,当务之急是采取立竿见影的应对措施,最大限度减轻损失,并为未来的不确定性做好准备。

更改农事习惯,适应新气候现实

传统的农事历法正受到挑战,必须根据气候变化趋势进行动态调整。

调整播种与收获期:在华北等易发秋雨的地区,可研究选育和推广生育期稍短或更耐涝的作物品种,科学调整播种期,力争使关键收获期避开可能的多雨时段。

升级农业装备:针对湿涝环境,应大力推广轻便的履带式收割机,以替代传统的轮式机械,确保在泥泞田地中也能进行抢收作业。同时,必须将粮食烘干设备提升到与收割机同等重要的战略地位,通过财政补贴鼓励合作社、家庭农场购置中小型烘干塔,或在县域层面建设大型烘干中心,实现“颗粒归仓”到“颗粒干仓”的转变。当然,这样的应对方式对财政补贴提出了更高的期待。如若无法以财政补贴完成这项工作,那么在应对灾害气候的过程中,从事农业劳动的普通小农或小规模家庭农场,规模较大的中农与大型农业综合企业之间的境遇恐怕就相差甚大了。未来,在“种类多、并发强、链条长”的气候灾害威胁下,或许我们会看到农业生产领域中的两极分化会越来越严重:小农和中农逐渐减少,而无法继续从事耕作的小农和兼并了中农的大资本农业越来越多。

强化田间管理:立即开展农田水利设施的疏浚工作,确保排水沟渠畅通无阻,在暴雨来临前能迅速排涝。提前做好农田排水,抢秋等农业活动。要做到这一点,对不同的农业生产主体来说,难度也各不相同。

加强水利建设,优化水资源配置

水利是农业的命脉,在气候异常年代,这一命脉需要更强的韧性和调控能力。

发挥大型水利工程的骨干作用:以中线工程2014年12月正式通水的南水北调工程为例,它不仅缓解了华北地区“有河皆干,有水皆污”的水资源困局,在干旱年份更是保障工农业用水和民生用水的生命线。未来,应继续优化跨流域调水工程的调度方案,使其在应对南北旱涝急转中发挥更灵活的调节功能。同时,对大型水库进行除险加固和智能化管理,使其在汛期能有效拦洪,在旱季能有序供水。

重建农田水利“毛细血管”:在平原地区,必须着力恢复和完善在“包产到户”后一度被忽视的农田水利基本建设。这包括整修田间渠道、建设高效节水灌溉设施(如滴灌、喷灌)和健全排水系统。一个“涝能排、旱能灌”的精细化农田水利体系,是应对气候波动的第一道防线。

三、长期反思:系统重构

眼前的危机迫使我们进行更深层次的反思。我们必须正视那些长期存在但被异常天气所放大的系统性风险。

正视气候变暖的长期挑战

全球气候变暖是这场危机的宏观背景,其影响遍及生产与消费的各个环节,要求我们必须超越单一部门的应对,进行一场涵盖农业、工业与社会消费的系统性变革。在农业领域,要脚踏实地、获得群众拥护地推广测土配方施肥、保护性耕作等实实在在的低碳农法,这既能减少农业自身的排放,又能提升土壤碳汇能力;在工业领域,推动产业结构向绿色、低碳转型,通过技术创新提升能效,发展循环经济,从源头减少温室气体排放;而对于社会消费,则需要大力倡导和培育简约适度、绿色低碳的生活方式,引导公众选择,以可持续的消费倒逼生产方式的绿色变革。唯有将应对气候变化深度融入全球发展的各方面和全过程,我们才能构建起一个与未来气候条件相适应的、更具韧性的经济社会体系。

优化粮食产区布局,化解集中风险

我国粮食生产高度集中于少数几个主产区,这虽然在平时效率很高,但在气候不确定性加剧的今天,却构成了巨大的系统性风险。一旦某个主产区(如今年的华北、黄淮)受灾,将对全国粮食供应和安全产生剧烈冲击。这种“把所有鸡蛋放在一个篮子里”的模式,也隐含着区域间的“长久的不公平”,即主产区承担了过多的生态压力和风险。

增强国家粮食生产的整体韧性,必须超越单纯追求效率的思维,重新审视并调整“片面城市化”、“资源过度集中”的发展路径:

在战略层面,要有序培育和发展一批区域性、专业化的后备生产基地。例如,在东北地区加强黑土地保护,建设稳固的绿色粮仓;在西北光热与水土条件适宜的区域,科学发展节水灌溉农业,打造高质量的特色农产品基地;同时,要求某些粮食主销区部分恢复粮食种植,稳定本地口粮自给率。此举旨在构建一个“东方不亮西方亮”的多元化供给格局。

在政策层面,必须建立与粮食贡献相匹配的生态补偿与风险分担机制。 要通过财政转移支付、绿色农业补贴等方式,弥补主产区因保障粮食安全而牺牲的发展机会和承受的生态代价,让种粮农民在经济上“不吃亏”,从根本上化解其中的“不公平”。

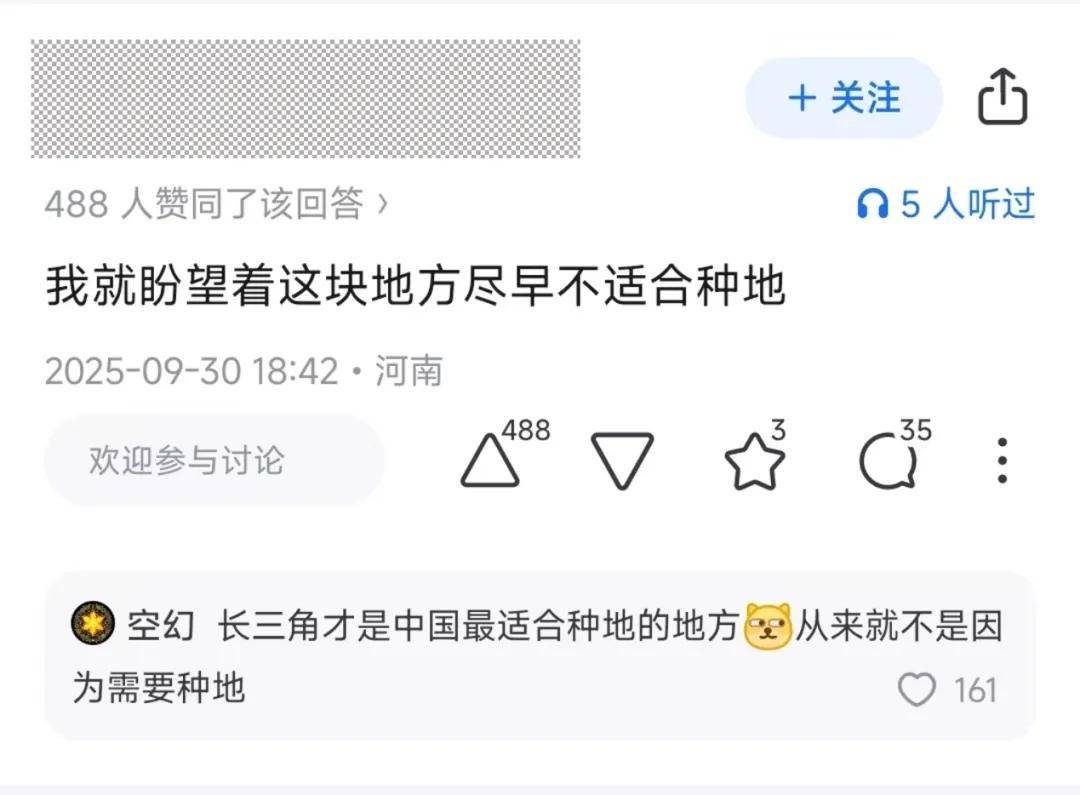

某平台上网友就连日大雨的意见

这要求我们将粮食安全视为一个多层次、网络化的体系,而非仅仅依赖于几个“主力粮仓”。否则每次受灾的时候,才号召全社会想想河南、安徽老乡的不容易,这实在只是一种表演性关注。

创新农业经营体系,超越“单家独户”

前文所述的更新农田基本水利设施、更换履带式收割机、分级烘干设备的推广都指向中国农村最大的结构性问题——以家庭为单位的“单家独户”承包制,在应对系统性风险时,暴露出规模小、力量散、抗风险能力弱的短板。根据中国新闻周刊的报道[4],目前河南的政府救灾补贴绕过了面广量大的小农户,流向设备端与企业端。拥有烘干设备的种粮大户、专业合作社能获得优先保障,缺乏条件的小农户还要额外支付运费和烘干费,还出现了部分烘干站设置“起烘量”,拒收散户湿粮,甚至趁机压价收湿粮,两头赚的情况。

在市场经济条件下,被承包的烘干站作为企业因成本与效率考量而设定“起烘量”门槛,散户的利益无人保证。“南风窗”公众号10月21日的文章中就写道,河南某地村民发现,“只有一些大的粮食收购商才有大型的烘干设备……一般的种地大户和小农户都没有置办。”“粮食收购商虽有烘干机,但他们不太愿意满足小农户的烘干需求,更多是以低价收购农民的湿粮,买回去再自己烘。”这样,粮食收购商能从中赚取更高利润。[5]

面对需要统一规划排水、集中购置收割、烘干设备、协同应对市场波动等挑战,将农民组织起来已成为必然选择,不能再延续新自由主义将政府和集体职能“承包出去,一包了之”的误区了。“南风窗”报道中的村民直言道:“公家没组织弄,个人谁弄?”个人去挖沟渠,一来成本很高,二来不容易协调挖沟渠时容易发生的两家田地之间的矛盾。[5]这个时候,村民自组织的必要性就凸显出来了。

应大力扶持和发展农民合作社和各种合作组织。通过规模化经营,可以更有效地应用新技术、新装备;通过组织化,可以在面对灾害和市场时拥有更强的话语权和议价能力,实现风险共担、利益共享。

四、结 语

气候的异常期,或许正是我们推动农业与农村进行深刻转型的窗口期。即便未来气候会重新步入一个相对稳定的阶段,但在当前及未来的转型进程中,粮食安全必须被置于国家安全的高度予以关注,农民的利益与生计必须通过完善的保险体系和政策支持得到切实保护,农村作为国家稳定的基石必须得到前所未有的重视。这不仅是应对气候危机的必需,更是社会主义的应有之义——遏制气候变化、促进农村重新集体化。

—END—

注释:

[1] 国家防灾减灾救灾委员会办公室 应急管理部发布2025年8月全国自然灾害情况

https://www.mem.gov.cn/xw/yjglbgzdt/202509/t20250910_557539.shtml

[2] 2003年全国洪涝灾情,国家防汛抗旱总指挥部办公室,[J]中国防汛抗旱 1, 55 (2004)

[3] 国家统计局 中华人民共和国2003年国民经济和社会发展统计公报

[4] 解雪薇:《“看着满院发霉的玉米,想哭也哭不出” ,黄淮秋收调查》

https://view.inews.qq.com/a/20251018A03K5C00?

中国新闻周刊,2025年10月18日

[5] 何国胜、陈书扬:《河南人苦,大旱中救活的玉米,现在都泡烂了》

https://mp.weixin.qq.com/s/Vj_23l7cODyL2hjePFyzwA ,“南风窗”公众号,2025年10月21日

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM