张文木:《全球视野中的中国国家安全战略》上卷(连载61)

【作者按】这是张文木著作《全球视野中的中国国家安全战略》上、中两卷(下卷尚未出版)的连载,上卷谈太平洋两岸的地缘政治的历史形成和发展,中卷谈大西洋两岸,尤其是俄罗斯的地缘政治的历史形成和发展,梳理了其中大国的国家力量及其扩张能力的战略底线和极线。该书由山东人民出版社出版。其单行本目前已经断版,内容收录在《张文木战略文集》第5、6卷。由于全书注释网络编辑耗费时力,故省略。

另,这套书只出版了上卷和中卷上、下两册,没有下卷。下卷还在写作中。下卷主要写中国,其结构分天命、天时、地利、人和、使命五个部分。第一二三部分已完成,四、五部分(人和)谈生产关系及其存在的的规律和必然性。我已出版的宗教、气候书就是其中天时天命的内容。已出版的地缘政治、海权书是地利部分的内容。生产关系、使命部分是社会主义及其前途,《美国的没落》是其中的内容。但很不够。看来完成卷三恐怕是此生的事业了。

张文木出版的著作(2000-2023)

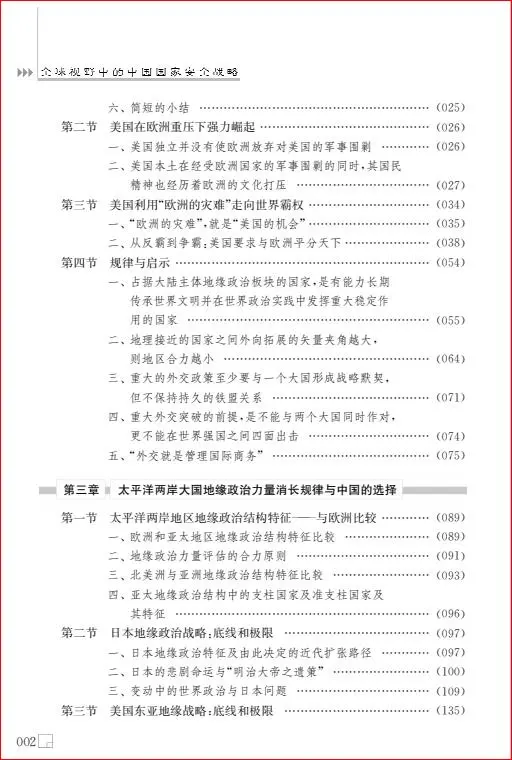

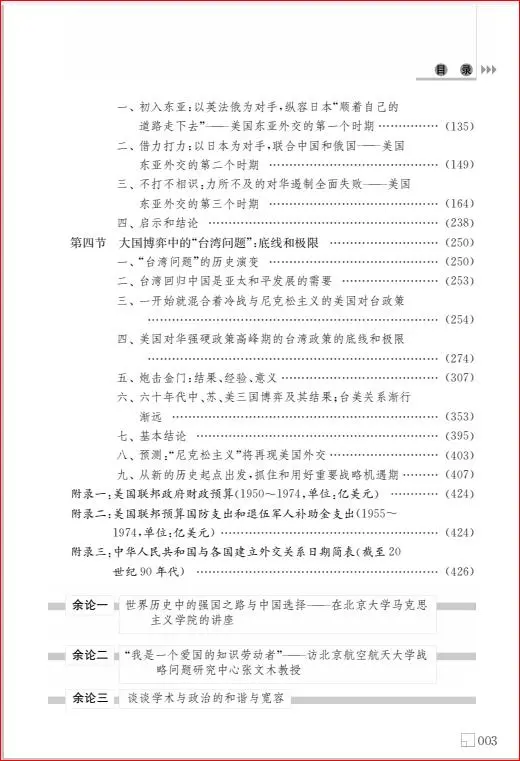

上卷目录

第三章 太平洋两岸大国地缘政治力量消长规律与中国外交选择

第一节 太平洋两岸地区地缘政治结构特征——与欧洲比较 / 一、欧洲和亚太地区地缘政治结构特征比较 / 二、地缘政治力量评估的合力原则 / 三、北美洲与亚洲地缘政治结构特征比较 / 四、亚太地缘政治结构中的支柱国家及准支柱国家及其特征 /

第二节 日本地缘政治战略:底线和极限 / 一、日本地缘政治特征及由此决定的近代扩张路径 / 二、 日本的悲剧命运与“明治大帝之遗策” /(一)“明治维新”给“小日本”换上“大胃口”/(二)台湾:和平日本的极限 /(三)大毁灭,从侵略台湾开始 / (四)明治目标:日本人承受不了的生命之重 / 三、变动中的世界政治与日本问题 / (一)苏联后的世界政治及其误判 / (二)误判产生的原因 / (三)战后日本问题,本质上说就是雅尔塔体系问题 /(四)摆脱雅尔塔和平体系的法律责任,将是日本新世纪外交的战略突破口 / (五)日本问题与亚太和平 / (六)结论:要想稳定太平洋,美国只有与中国握手

第三节 美国东亚地缘战略:底线和极限 / 一、初入东亚:以英法俄为对手,纵容日本“顺着自己的道路走下去”——美国东亚外交的第一个时期 / (一)利用日本崛起向西冲击中国和俄国 /(二)“可怜的塔夫脱”,美国不知深浅首次触礁东北亚 / 二、 借力打力:以日本为对手,联合中国和俄国——美国东亚外交的第二个时期 /(一)19世纪末日本东扩止于夏威夷 / (二)美国牺牲中国东北并没有阻挡日本向太平洋的扩张 /(三)“奇怪的战争”:美国借助日本为其充当远东战略“清道夫”/ (四)美国对华地缘战略设计及其失败 / 三、 不打不相识:力所不及的对华遏制全面失败——美国东亚外交的第三个时期 // (一)两场战争,同一结果 1. 朝鲜战争:美国再次触礁东北亚 / 2. 越南战争:目标与资源不匹配导致美国再次失败 /3.美中双方败成原因分析 / (1) 美国朝鲜战场失败原因分析 / (2) 从朝鲜到越南,美国在同一逻辑下陷入更大的失败 / (3)中国胜利的原因 / 4. 中国参与朝战的结果是“双赢”:既赢了美国,也赢了苏联 / (二) 军事失败导致美国其他对华配套遏制政策的失败 / 1. 一无所获的对华经济禁运,为新中国所有制改造提供了有利的外部环境,新中国由此获得国家主体人口农民和工人的支持 / 2. 有力搭建却无力“维修”的遏制链环/3. 东边日出西边雨:封锁不住的中国外交/四、 启示和结论

第四节 大国博弈中的台湾问题:底线和极限/一、台湾问题的历史演变(一)台湾是中国不可分割的一部分/(二)台湾问题的由来/二、 台湾回归中国是亚太和平发展的需要/三、 一开始就混合着冷战与尼克松主义的美国对台政策(一)朝鲜战争之前的美国对新中国不承认政策及其内在矛盾/(二)朝鲜战争确定了美国对台政策的基调/ 四、美国对华强硬政策高峰期的台湾政策的底线和极限/(一)艾森豪威尔打开了限制台湾的“笼子”,但没有解开束缚台湾的“链子”/(二)在共同防御问题上,美国态度淡漠/(三)炮击金门事件发生,美国想的不是“共同防御”而是如何抛弃负担/(四)台湾只是美国布于西太平洋的一个弃之可惜的棋子/1. 在台湾问题上的西方“慕尼黑阴谋” 2.不独、不统、不活、不死,尽为美用,是美国对台政策的出发点/ (五)《共同防御条约》刚出台, 美国就对“朋友”落井下石/(六)美国对台“承诺”底线一落再落:要求蒋介石放弃金门、马祖。蒋介石已不相信美国会帮他守住台湾。/五、炮击金门:结果、经验、意义/(一) 性格决定命运/(二) 寻求台湾“中立”地位,美国“两个中国”对台政策底牌浮现。国共两党民族默契再次形成/1. 就在中国与苏联意识形态产生分歧的同时,台湾当局与美国裂痕也在扩大/2. 蒋介石制定反攻大陆的计划/3. 在美国的冷漠中,蒋介石以卵击石/4. 在万炮齐轰中蒋介石孤鸿哀鸣/5.美国考虑了但最终拒绝了为台湾使用绝对军事手段,美国对中国大陆实在无计可施 /6. 制造“两个中国”,美对台政策底线悄然显现/7.当民族矛盾高于阶级矛盾时,毛泽东提出从整体解决台湾问题的新构想/8.面对主权割裂,寄人篱下的蒋介石经过一番挣扎后只能无奈向美国让步/9. 美国为台所困:“两个中国”底线暴露又欲罢不能/10.炮击金门:结果、经验、意义/(三) 简短的结论:两岸统一,贵在谋势/六、 六十年代中、苏、美三国博弈及其结果;台美关系渐行渐远/(一)雪压冬云:20世纪60年代中国内政外交遇到绝大的困难/(二)蒋介石反攻大陆要进行“最后一搏”,美国唯恐避之不及/1. 美国认为:蒋介石的“疯狂行为”违背美国的利益/2. 蒋介石认为“只要中国国民党在长江以南地区采取军事行动,苏联人就不会干预”/(三) 1962:毛泽东西南敲山,东南震虎;美蒋大陆政策更加南辕北辙/1. 1962年,中国周边险象环生/2. 毛泽东东南明修 “栈道”,美即对蒋施加压力/3. 毛泽东引而不发,东南美蒋已势同水火;蒋介石要“重新考虑”美台《共同防御条约》/4. 毛泽东西南“敲山”,中国对印自卫反击战与美苏古巴导弹危机同起同落/5. 毛泽东东南“震虎”,美对蒋“反攻”计划更加悲观/6.1962:中国、美国、苏联三大国博弈及其后果的基本总结/(四) 蒋介石在前线热身,美国却在背后对中国表示“如果蒋介石要行动,我们两家联合起来制止他”;“尼克松主义”在美国应运而出/1. 美国在向中国共产党“投石问路”的同时,开始推行“台湾本土化”政策,试图长期阻止两岸统一/2.中国核试验成功后,美国不堪重负,“尼克松主义”破土而出/七、 基本结论/(一)还是尼克松的那句老话:“亚洲是亚洲人的亚洲”/(二)尼克松主义出现意味着美国“两个中国”的政策底线因无力落实而被虚置/八、预测:“尼克松主义”将再现美国外交(一) 美国“越战”恶梦重现(二)“尼克松主义”与中国发展机遇/九、从新的历史起点出发,抓住和用好重要战略机遇期(一) 北平方式、西藏方式、香港经验及其对解决台湾问题的启示

第四节 大国博弈中的台湾问题:底线和极限

八、预测:“尼克松主义”将再现美国外交

(一) 美国“越战”恶梦重现

有人说,尼克松主义是美国的战略收缩期,这话膨胀了美国人们的战略意识并导致美国小布什上台后全球扩张冲动再次复活,由此带来的结果是美国在中东地区再次重温越南战争的“恶梦”。

就在20世纪快要结束之际,美国加快对俄罗斯及中国的围堵:先是科索沃战争、北约东扩,后有中亚“颜色革命”;新世纪初又直抵阿富汗,占领伊拉克。在太平洋西岸,美国更是启动日本扩军修宪的步伐,继续出售台湾军火,恢复与菲律宾、澳大利亚的军事盟友关系。历史好像又向冷战的起点回归,美国的对华政策好像又向麦卡锡时代回归,不同的只是那时是以“反共”划线,这时是以“反恐”划线。

接踵而至的就是美国“越战”恶梦。

自2003年3月伊拉克战争爆发截至2006年底,美国已有3200多名美军士兵在伊拉克身亡;65.5万伊拉克平民伤亡,已有160万人逃出伊拉克;

自2003年伊拉克战争爆发以来,美国军费开支如滚雪球般不断增大,至今已达3520亿美元,并且仍以平均每天增加2.8亿美元的速度继续膨胀。扣除通货膨胀因素,伊战几年来的费用已经超过朝鲜战争。2007年2月,布什总统向国会提交巨额军费申请,其中1800多亿美元将直接用于伊战。这样,到2008财政年度结束时,伊拉克战争直接总费用将达5320亿美元,从而超过越南战争的费用,成为美国历史上仅次于第二次世界大战的经济代价最高的战争。哈佛大学教授比尔姆斯在一份报告中指出,与以往战争相比,驻伊美军更容易受伤。越战时,阵亡者与受伤者的比例为1比2.6,而伊战是1比16。与2000年相比,2006年美国老兵向政府申请伤残赔偿的人数增加38%。据预计,美国为伊战要支付的军人医疗和伤残赔偿将达到3500亿至7000亿美元,成为一笔沉重的财政负担。

与越战中美国国内政治的反战主题相似,2007年3月29日,美国国会参议院以51票赞成、47票反对的表决结果,通过了含有从伊拉克撤军时间表的紧急战争拨款法案。根据这项总额为1217亿美元的法案,国会将为美国本年度在伊拉克和阿富汗的军事行动增拨900多亿美元的经费,要求布什政府在法案成为法律后120天内开始从伊拉克撤军,并争取在2008年3月31日以前撤出美军作战部队。此前一周,美国众议院表决通过了一项紧急战争拨款法案,要求布什政府在2008年8月31日前从伊拉克撤出美军作战部队。

与朝鲜战争后期美国经历的“失道寡助”的结果相似,目前随同美国参与战争的盟友开始陆续以种种理由完全撤出、部分撤军或出现信念动摇。当初参与伊战的38个国家中,截至2005年年底就已有14个国家完全撤出。2006年,美国的盟友仍然在不断“缩水”,对美国打击最大的是英国与日本的动摇。2006年7月,日本军人全部撤出伊拉克。同年11月,英国陆军总参谋长丹纳特公开表示,英军在伊拉克的存在致使当地安全局势恶化,呼吁政府将驻扎在伊拉克南部的7000名官兵尽快撤出。美国最终将会落到比朝战还难堪的孤家寡人的境地。

不仅如此,美国花费了这天大的代价却远没有在伊拉克实现其战略目标:中东恐怖事件越来越多,美国在伊拉克越陷越深,问题越来越难以解决;不仅如此,现在阿富汗塔利班又杀将回来,以至小布什在中东捉襟见肘,并为此怪罪于伊朗。现在又嚷着要向伊朗开战。果真如此,那美国将从在阿富汗的“一鼓作气”、到伊拉克的“再而衰”,最终会在伊朗进入“三而竭”。

21世纪初,美国国内政治主题与尼克松上台前面临的关于“越战”的政治主题十分吻合,这是因为美国外交正在犯着尼克松之前追逐高目标而使国力严重透支的同样的错误。而正是这样的错误又促使美国外交中的尼克松主义经反复试错后成为美国的必然的选择。

历史的经验告诉我们,所谓“尼克松主义”并不是什么“战略收缩”外交,而是被校准了的美国外交,从某种意义上说也是美国式的“科学发展”的外交。遗憾的是美国人并没有把它当作美国的常态外交,而是把他当作非常态外交;这正如日本把明治以后的外交当作常态外交一样。从这个意义上说,美国之累,累于“老子天下第一”心态。

(二)“尼克松主义”与中国发展机遇

20世纪70年代,美国出现尼克松主义后,亚洲瞬间出现巨大的战略真空,印度、越南都试图利用这个机会尽量扩大本国的地缘政治利益。1972年,印度依仗苏联的支持肢解了巴基斯坦,在“东巴”地区扶持并建立了孟加拉国,扩大了印度东北边界的安全空间。越南共产党则在尼克松访华之后,以“宜将剩勇”的精神,迅速完成了国家统一;在统一国家后越南又得寸进尺,于1978年底迅速出兵柬埔寨,但这又在中国和美国的抵制下败北。日本则利用美国在尼克松时期的战略收缩迅速与中华人民共和国建立外交关系,并在此后紧随美国扩大了日本在中国的市场份额。相反,由于这一时期的中国面临的主要是来自北方的几乎是迫在眉睫的安全压力,所以,毛泽东才没有——事实上当时中国也没有南北两面着力的力量——在北方压力日重而中美战略合作关系尚未确立的情况下南向解决台湾问题,但中华人民共和国还是恢复联合国常任理事国的位置,继而在20世纪90年代中国南面香港、澳门回归,北面苏联解体。中国安全压力大为减轻。

这里值得研究的是,即将出现于21世纪初的尼克松主义对中国的意义。

比较而言,21世纪美国外交将要出现的尼克松主义与20世纪70年代的尼克松主义相比,会给中国提供更加充余的拓展战略利益的空间。首先,与上次不同,这次促成美国尼克松主义出现的是中东地区,中国不仅不是目前造成中东问题的当事人,而且还是国际社会解决中东问题必须依赖的杠杆;其次,也是最重要的,21世纪初中国面临的安全压力已与20世纪70年代大大不同。新中国成立之初,中国安全压力多来自中国东部西太平洋海上,60年代初,中国西南中印边境出现不稳定,60年代末始至70年代,中国安全压力由南向北转移,苏联在中国北疆大兵压境,虎视眈眈。现在中国北、南、西三面的安全压力已大为缓解,而东面以台湾问题为牵引的安全压力却日现升级,但同样也因美国深陷中东战场,这种升级又得了某种制约,不仅如此,它还给了中国解决台湾问题更加从容的条件。

我们必须明白,美国人“绑架”台湾的目的并不是要“领养”台湾,而是要敲诈中国政府。只要中国政府坚守得住“一个中国”的原则,不接受绑匪敲诈,那绑匪也无法将台湾“劫走”,更不能“撕票”。为了从中国换取更大的战略利益,美国最终也只能以尼克松“亚洲是亚洲人的亚洲”的美辞,在挑拨日本与中国为此冲突之后,还台湾以“自由”,即将台湾抛给中国大陆而不是日本。这是因为在西太平洋地区日本是离美国最近的完全海洋型并以海权为生命的国家,而中国则是离美国本土较远的陆海兼容型国家。

美国人明白:日本现在也在利用美国与中国的矛盾,但如果日本再次打倒中国,那它必然也会与当年美国先利用日本再打倒日本的策略一样,再出手打倒美国。美国曾利用日本充当了美国西太平洋地区的“战略清道夫”,那难道日本就不会“以其人之道,还治其人”,让美国也当一次日本的“战略清道夫”吗?100多年前美国国务卿海·约翰就意识到这一点,他“希望有一个稳定的中国”并“反对一切可能削弱中国的建议”;他认为“一旦中国崩溃并被瓜分,美国就要面临一个不愉快的任务:在中国各地保护自己的权益,而它的对手则远比中国人难对付。此外,这场角逐的不可知的后果很可能就从毁灭中国所造成的真空中开始,这将比现存的不稳定具有更大的威胁性。”

美国在中东深陷不能自拔及由此美国外交必然出现的尼克松主义将再次为中国提供解决台湾问题的历史机遇。天予不取,反受其咎。我们一定要学习毛泽东及其战友们的战略智慧,抓住这次机会,为实现中华民族的伟大复兴化解台湾问题这道最后的“坚冰”。

这里需要提醒的是,美国人虽然常常在最辉煌的时候犯最弱智的错误,但是美国人的反省能力也比较强。在巨大的危机之后,美国通常会产生巨大的思想飞跃,正如美国深陷越南沼泽之际出现尼克松主义一样。

当然,我们也要预见到另一种结局,即美国尼克松主义推迟到来或根本没有到来。如果真如此,那么随之而来的结果是美国衰落的加速。与英国的衰落加大了美国崛起面临的挑战的道理一样,今后美国如果过度衰落,也会加大中国崛起需要独立应付全球性危机事件的负担,尤其是在东海海区因美国控制力突然减弱而面临的外交压力。

九、从新的历史起点出发,抓住和用好重要战略机遇期

(一) 北平方式、西藏方式、香港经验及其对解决台湾问题的启示

我们在战略上藐视困难的同时,更要从战术上重视我们面临的挑战,尤其是当前来自台海的挑战。坚持一个中国原则,是两岸关系和平发展的政治基础,也是选择解决台湾问题方式的客观依据。在这方面我们应有和平与非和平的两手准备:在台湾当局承认“一个中国”即“世界上只有一个中国,台湾是中国不可分割的一部分,中央政府在北京”的原则的条件下,台湾问题解决将会更多地表现出双向和平的特点;如果台湾当局放弃甚至拒绝“一个中国”的原则,那么,台湾问题的解决将不以人们意志为转移地表现出双向非和平的特点。但不管台湾问题解决方式如何,其结果都要有利于祖国统一进度越来越快而不是越来越慢、有利于两岸统一的政治距离越拉越近而不是越拉越远,有利于中华民族伟大复兴的人气越聚越旺而不是越来越散。

实现祖国和平统一,既是全体中华儿女的共同心愿,也是中央政府在“一个中国”原则前提下的优先选择。在这方面,毛泽东同志在1949年和平解放北京城时采用的“北平方式”会对我们提供有益的思路。

1948年12月中旬,人民解放军攻克新保安、张家口,截断了傅作义西逃绥远的退路之后,又迅速进击,扫清了盘踞在北平外围沙河、昌平、南口、密云、怀柔。通县、廊坊、门头沟、石景山、宛平、大兴、丰台和南苑的国民党军队,将困守北平的傅作义20万军队团团包围。再加上强大的政治攻势,1949年1月15日,驻守北平的傅作义派邓宝珊、周北峰出城前往解放军平津前线司令部与罗荣桓政委、聂荣臻司令员等商谈和平解放北平有关问题,表示愿令所部出城听候改编。1月16日,傅作义在中南海宴请北平院校十余位教授,大家一致主张和平解放。1月22日下午公告和平解放北平协议,正式宣布北平和平解放。1月31日清晨,担负北平城防警备任务的中国人民解放军入城接防。3月5日,毛泽东在中共中央七届二中全会上将北平解放的方式称作“北平方式”。他说:

辽沈、淮海、平津三战役以后,国民党军队的主力已被消灭。国民党的作战部队仅仅剩下一百多万人,分布在新疆到台湾的广大的地区内和漫长的战线上。今后解决这一百多万国民党军队的方式,不外天津、北平、绥远三种。

毛泽东还具体解释了这三种方式的含义:

用战斗去解决敌人,例如解决天津的敌人那样,仍然是我们首先必须注意和必须准备的。人民解放军的全体指挥员、战斗员,绝对不可以稍微松懈自己的战斗意志,任何松懈战斗意志的思想和轻敌的思想,都是错误的。按照北平方式解决问题的可能性是增加了,这就是迫使敌军用和平方法,迅速地彻底地按照人民解放军的制度改编为人民解放军。用这种方法解决问题,对于反革命遗迹的迅速扫除和反革命政治影响的迅速肃清,比较用战争方法解决问题是要差一些的。但是,这种方法是在敌军主力被消灭以后必然地要出现的,是不可避免的;同时也是于我军于人民有利的,即是可以避免伤亡和破坏。因此,各野战军领导同志都应注意和学会这样一种斗争方式。这是一种斗争方式,是一种不流血的斗争方式,并不是不用斗争可以解决问题的。绥远方式,是有意地保存一部分国民党军队,让它原封不动,或者大体上不动,就是说向这一部分军队作暂时的让步,以利于争取这部分军队在政治上站在我们方面,或者保持中立,以便我们集中力量首先解决国民党残余力量中的主要部分,在一个相当的时间之后(例如在几个月,半年,或者一年之后),再去按照人民解放军制度将这部分军队改编为人民解放军。这是又一种斗争方式。这种斗争方式对于反革命遗迹和反革命的政治影响,较之北平方式将要保留得较多些,保留的时间也将较长些。但是这种反革命遗迹和反革命政治影响,归根到底要被肃清,这是毫无疑问的。

毛泽东所说的“北平方式”是从外围战役即地区性胜利入手,做好“诗外功夫”,最终由面及点,最后达到不战而和平接管北京城的目的。沿着这一思路,我们可以体会出1958年炮击金门时,毛泽东最终形成“金、马、台、澎是一起的,现在统统归蒋介石管,将来要解放一起解放”的一揽子解决台湾问题的方案中,就透露出运用“北平方式”从外围即中美关系着手解决台湾问题的思考。

当然,将“北平方式”运用于台湾问题也是有条件的,这就是当时毛泽东分析蒋介石“他这个人是亲美派,但是亲美亲到要把他那点东西搞垮,他就不赞成”的特点。毛泽东将“一个中国”原则作为选择1959年处理台湾问题方式的依据。在“一个中国”原则下,解决台湾问题的方式将以民族矛盾即中华民族与西方敌对国家的矛盾为优先,反之,台湾问题的解决则要以国家内部的阶级——这在现今已转化为国家统一与分裂——的矛盾为优先。

那么,今天的台湾是否还具备1959年炮击金门时的特点呢?蒋经国之后,从昨天的李登辉到今天的蔡英文的施政轨迹看,结论是悲观的。

难道台湾走到今天这一步真是所谓“民意”选择?其实不然。

正如当年日本占领台湾可以制造出“亲日民意”,蒋介石治下的台湾也可以制造出“反攻大陆”的“民意”,那么,在“台独”派掌控台湾强力军政部门下的台湾,出现“台独”的“民意”也就不足为奇了。还是马克思说得好:“统治阶级的思想在每一时代都是占统治地位的思想。这就是说,一个阶级是社会上占统治地位的物质力量,同时也是社会上占统治地位的精神力量。”今天盘踞并日益上升的所谓“台独民意”,正是其“统治阶级的思想”和“占统治地位的物质力量”在台湾推行“台独”政策的掩盖形式。

事实表明,今天的台湾政治已与国民党时期的一个中国原则为主导意识形态的政治大相径庭。台湾政局与蒋介石、蒋经国时期相比已发生了质变,即由蒋介石时期的国家内战问题延伸为国家分裂问题,由蒋介石时期的由于外部压力导致的被迫与国家暂时和相对分离,演变为台湾当局主动推动国家分裂的问题。由此得出的结论只能是,1959年毛泽东与蒋介石“一个中国”原则下的政治默契条件暂告停止。目前的陈水扁已不再是以中国统一为己任的台湾地区领导人,而是以“台独”为“使命”的国家分离主义分子。

这个转变过程及其结果与20世纪50年代达赖集团及其引发的“西藏问题”十分类似,与此相应,我们也能从我们曾成功运用的“西藏方式”中找到解决类似问题的思路。

我们知道。1949年11月23日,毛泽东责成西北局讨论“经营西藏”问题并担负于1950年“秋季或冬季完成之”的解放西藏的任务。1950年1月毛泽东又电告西南局“如果没有不可克服的困难,应当争取于今年五月中旬开始向西藏进军,于十月以前占领全藏”。8月23日,毛泽东提出以军事手段为依托即“于十月占领昌都”以“求得和平解决”西藏问题的设想。5月27日,中央同意由邓小平起草的与西藏地方政府谈判十项条件。其中头一条就是“西藏人民团结起来,驱逐英美帝国主义侵略势力出西藏,西藏人民回到中华人民共和国的大家庭来”。但西藏地方政府不仅不与中央政府真诚合作,反而还对中央进藏部队无故进行有武装的阻拦。这迫使中央不得不考虑用非和平的方式解决问题,10月6日至24日发动昌都战役,歼灭藏军5700余人,共俘高级官员20余名,此后,藏军主力基本歼灭。

军事胜利使西藏政治形势发生很大的变化,藏人上层热爱祖国的力量加强。阿沛·阿旺晋美等西藏军政官员及达赖上书中央,请求派代表赴京与中央人民政府谈判。迫于内外压力,特别是军事失败的压力,达赖地方政府终于1951年5月23日在北京签订了《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法协议》(“17条协议”)。“可以说,在西藏问题上,20世纪50年代初党和政府的方针已蕴含了‘一国两制’的原则”,其后,“在一个相当长的时间内,西藏地方的政治制度基本上是在这种格局下展开的。”协议签订标志西藏和平解放,解放军和平进驻西藏。时任西南局第一书记、西南军区政治委员的邓小平同志在这一时期“经营西藏”的实践为他后来成功解决香港问题、实现香港回归后平稳过渡提供了丰富的有益经验。

但是,“藏独”势力并不愿就此罢休。1952年3、4月,西藏拉萨发生了反对“17条协议”的“人民会议”非法活动。以西藏地方政府两个司曹鲁康娃·泽旺饶登、本珠仓·洛桑扎西为首的分裂分子,于1951年底在拉萨支持一些人以非法“人民会议”的名义出面,反对“17条协议”,要求人民解放军撤出西藏、要求西藏“独立”。1952年3月11日,这些人包围中央人民政府驻藏代表张经武的驻地和中共西藏工委机关,4月1日,枪击西藏地方政府噶仑(委员)、西藏军区第一司令员阿沛·阿旺晋美的住宅。他们阻止西藏地方政府和上层人士卖粮给进藏人员,妄图乘粮食补给困难驱逐解放军。与此同时他们向拉萨调集藏军,准备武装“起义”。后在中共西藏工委强大政治攻势下,达赖不得不撤销鲁康娃和洛桑扎西的代理司伦职务。5月1日,中国人民解放军西藏军区和西藏地方政府分别发布告,宣布“人民会议”为非法组织,予以取缔。

1955年2月,阿乐群等非法“人民会议”头目召集反动头人商议,决定在康区组织“起义”以达到“驱汉独立”的目的。该地叛乱很快被解放军平息。4月22日,在拉萨举行西藏自治区筹备委员会成立大会。筹委会51名委员中,除5名中共党员委员外,其余46名均为藏族。即使如此,“藏独”分子仍在煽动叛乱。11月叛乱活动扩大到昌都以南,但很快就为解放军平息。1956年11月,达赖访印,恐中央对藏实行改革,有不归之意。为了减少达赖不必要的担忧,1957年2月,毛泽东在最高国务会议上郑重宣布中央对藏“六年不改”的方针;3月,中共西藏工委系统的汉族工作人员精简了92%,驻藏人民解放军减少了70%,驻藏部队从5万减到2万。但中央政府的善意忍让和等待反使藏独分子视之为软弱并更加肆无忌惮,借机策动更大的叛乱。1958年5、6月间,西藏地方政府中上层“藏独”集团指示叛乱分子窜扰昌都、丁青、山南等地,并于1959年3月10日公开撕毁“17条协议”,在拉萨发动武装叛乱。3月11日,叛乱集团非法召开“西藏人民代表会议”,公开亮出“西藏独立”的旗帜。3月23日,达赖一行逃抵子宗,召开“群众大会”,由噶伦索康代表达赖宣布西藏“独立”,成立“西藏临时政府”。3月31日,达赖一行越过“麦克马洪线”进入印度。达赖出走后,留在藏区的“藏独”分子破釜沉舟,发动了全区性的武装“独立”活动。3月20日,西藏军区司令员张国华、副司令员阿沛·阿旺晋美、政委谭冠三等共同签署《中国人民解放军西藏军区布告》,宣布反击。3月22日,拉萨叛乱平息,3月24日,拉萨市成立军事管制委员会。3月28日,周恩来总理签署国务院命令,解散西藏地方政府,对有重大罪行的叛国分子按国家法律予以惩处,11月,叛乱活动在全藏范围基本平息。1965年9月1日,西藏自治区首届人民代表大会在拉萨召开,宣布西藏自治区正式成立。自此,中央政府“经营西藏”中蕴含着的“一国两制”模式自然转入“民族区域自治”形式,西藏地区的行政权力从形式到内容上更加与中华人民共和国融为一体,西藏完全回到祖国大家庭中来。

正如20世纪90年代香港经验是50年代“经营西藏”的经验在国家统一实践中的创造性的运用的道理一样,50年代的“西藏方式”成功运用,可以说本质上也是毛泽东在解放战争中创造的“绥远方式”在解放西藏实践中的进一步发展。今天研究这一段经验也将从下面几方面对我们思考目前的台湾问题的解决及其方式选择有所裨益:

1.毛泽东将军事斗争准备作为保证“和平解放西藏”的基本手段,这是后来西藏问题和平解决的有力保证,也是中国共产党顺利实现和平解放西藏实践中的重要经验。

军事斗争不仅始终是解决国家统一问题的根本保证,而且国家统一的程度与国家武装力量进驻的深度相一致。比较香港问题的解决,《中华人民共和国香港特别行政区基本法》签订后,由于中央政府实现在香港驻军,尽管回归后出现一定程度的动荡,但与西藏“17条协议”签订后的数次武装叛乱相比,其回归过渡进程还是要平稳得多。同理,自从1959年中央政府完全进驻西藏后,西藏发展才基本进入平稳轨道。

我们知道,西藏和平解放进程充满着非和平的冲突,而化解这些冲突的政治攻势,正是基于强大的武装力量的存在和全国基本解放的事实。1949年11月23日,毛泽东在提出“经营西藏”的任务时就指出:“解决西藏问题不出兵是不可能的”,估计“打西藏大概需要使用三个军”。1950年1月2日,毛泽东告诉西南局:“西藏人口虽不多,但国际地位极重要,我们必须占领,并改造为人民民主的西藏”。1月10日,毛泽东又电告西南局“现在英国、印度、巴基斯坦均已承认我们,对于进军西藏是有利的”。

尽管毛泽东提出“首先希望不经战争进入西藏”即和平解决西藏问题,但毛泽东仍是将“人民解放军必须进入西藏”、“中国军队是必须到达西藏一切应到的地方”作为与西藏地方政府谈判的前提条件。

可以说,1951年的“17条协议”的顺利签订是以1950年10月昌都战役的胜利为前提的。昌都战役的胜利为和平解决西藏问题奠定了全局胜利的基础。而后来能够保证“17条协议”的顺利执行,也是以有充足的驻藏或围藏部队存在为前提。1950年6月9日,在中共七届三中全会上,毛泽东将“人民武装”深入西藏的程度作为决定西藏改革成败的重要条件之一,他说:“没有群众条件,没有人民武装,没有少数民族自己的干部,就不要进行任何带群众性的改革工作。”1951年底,西藏发生了反对“17条协议”的伪“人民会议”事件,事件平息后毛泽东说:“横直我们已集中了军队,不管反动派用文的和武的方法和我们作斗争,我们都能战胜他们。”曾担负“经营西藏”主要领导工作的邓小平同志在收回香港谈判中不仅非常重视这条基本经验,而且还创造性地提出“一国两制”的构想。他还汲取当年改编藏军久拖不决的经验教训,一步到位且斩钉截铁地提出和坚持“在港驻军”的原则。1984年4月在审阅外交部《关于同英国外交大臣就香港问题会谈方案的请示》时写道:“在港驻军一条必须坚持,不能让步。”由于有了中央政府在港驻军,才有了香港在《基本法》的基础上更加——较1951年的“17条协议”后的政局而言——平稳的政治局面。邓小平又将这条经验用于思考台湾问题,1979年1月6日,邓小平会见美国民主党参议员萨姆·纳恩说:

我们不能承担不使用武力解决台湾问题的义务。我们如果承担了这个义务,等于把自己的手捆起来,蒋经国、台湾当局就有恃无恐,可能导致根本不同我们谈判,导致和平解决台湾问题成为不可能。所以我们不能把自己的手捆起来,捆起来不利于用和平方式解决问题

1984年10月22日,邓小平在中顾委第三次全体会议上指出:

我们坚持谋求用和平的方式解决台湾问题,但是始终没有放弃非和平方式的可能性,我们不能作这样的承诺。我们要记住这一点,我们的下一代要记住这一点。这是一种战略考虑。

毛泽东解决西藏问题和邓小平解决香港问题的成功经验表明,在国家统一问题上军事手段准备得越充分,和平解决的几率就越大;军事力量运用得越深入,国家统一的进程就越平稳。在未来解决台湾问题“我们要记住这一点,我们的下一代要记住这一点”。

2.在解决西藏问题的提法上,毛泽东较少使用与西藏整个上层对立的“解放”概念,也没有使用几乎与全藏对立的“统一”或“反分裂”的概念,而是使用更多藏人可以接受的“经营”概念,这就将入藏任务的性质规定在实现主权共识的任务之中。这使进军西藏形式具有和平的色彩,解放西藏的工作也更显得从容,手段的选择也更富有弹性。这有利于在藏区达到最大限度地团结群众和最大限度地孤立反动分子,以实现国家统一的目的。

(下篇待续)

第四节 大国博弈中的台湾问题:底线和极限

九、从新的历史起点出发,抓住和用好重要战略机遇期

(一) 北平方式、西藏方式、香港经验及其对解决台湾问题的启示

3. 政治优先,用最少的军事手段达到最大的政治效果。

点击进入专题,阅读全书连载>>>【《全球视野中的中国国家安全战略》连载】

【文/张文木,188金宝搏体育官网专栏学者,北京航空航天大学战略问题研究中心教授,授权188金宝搏体育官网发布。】