张文木:《全球视野中的中国国家安全战略》上卷(连载59)

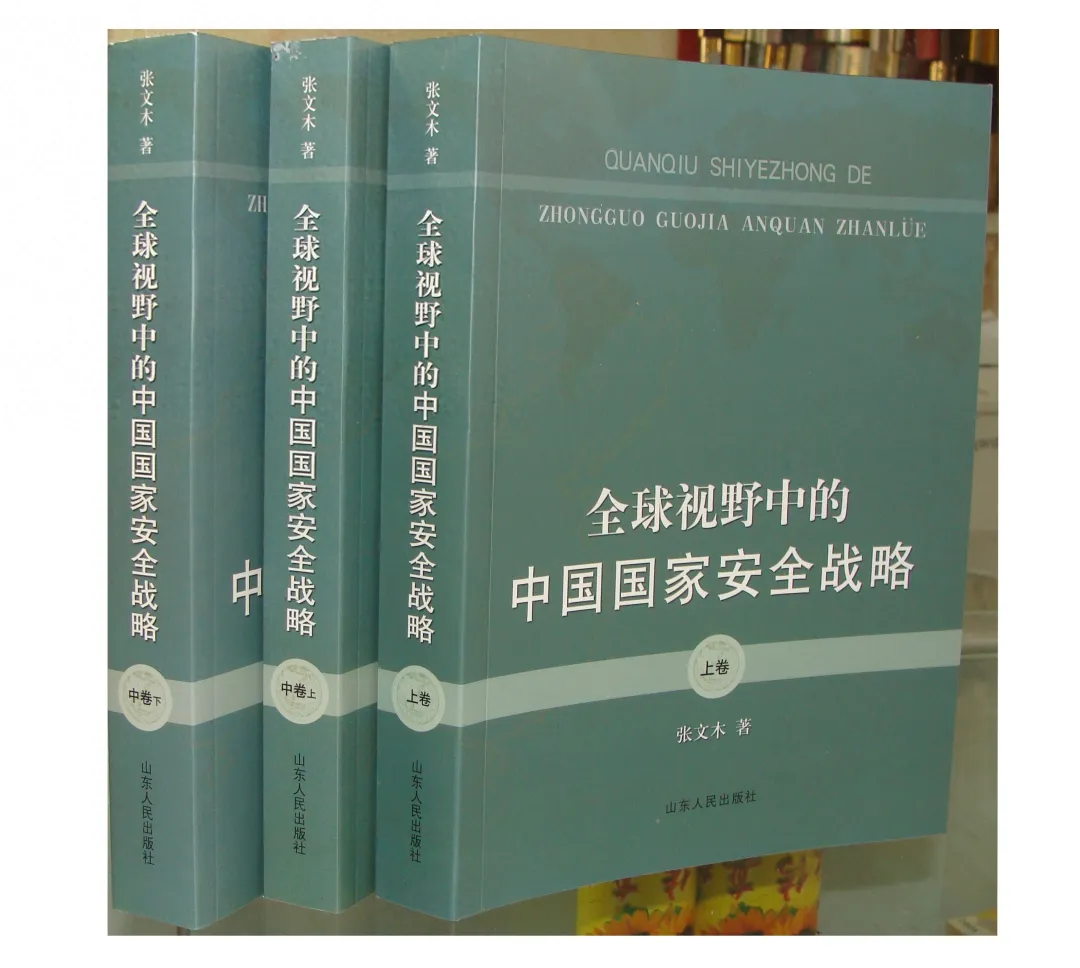

【作者按】这是张文木著作《全球视野中的中国国家安全战略》上、中两卷(下卷尚未出版)的连载,上卷谈太平洋两岸的地缘政治的历史形成和发展,中卷谈大西洋两岸,尤其是俄罗斯的地缘政治的历史形成和发展,梳理了其中大国的国家力量及其扩张能力的战略底线和极线。该书由山东人民出版社出版。其单行本目前已经断版,内容收录在《张文木战略文集》第5、6卷。由于全书注释网络编辑耗费时力,故省略。

另,这套书只出版了上卷和中卷上、下两册,没有下卷。下卷还在写作中。下卷主要写中国,其结构分天命、天时、地利、人和、使命五个部分。第一二三部分已完成,四、五部分(人和)谈生产关系及其存在的的规律和必然性。我已出版的宗教、气候书就是其中天时天命的内容。已出版的地缘政治、海权书是地利部分的内容。生产关系、使命部分是社会主义及其前途,《美国的没落》是其中的内容。但很不够。看来完成卷三恐怕是此生的事业了。

张文木出版的著作(2000-2023)

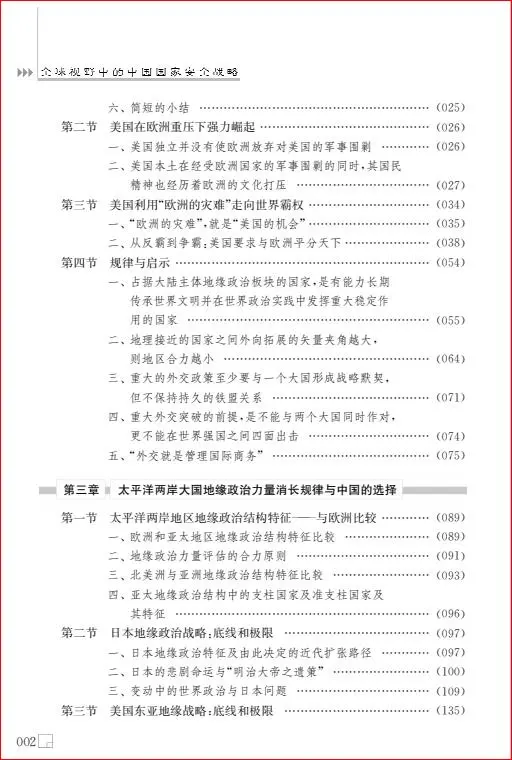

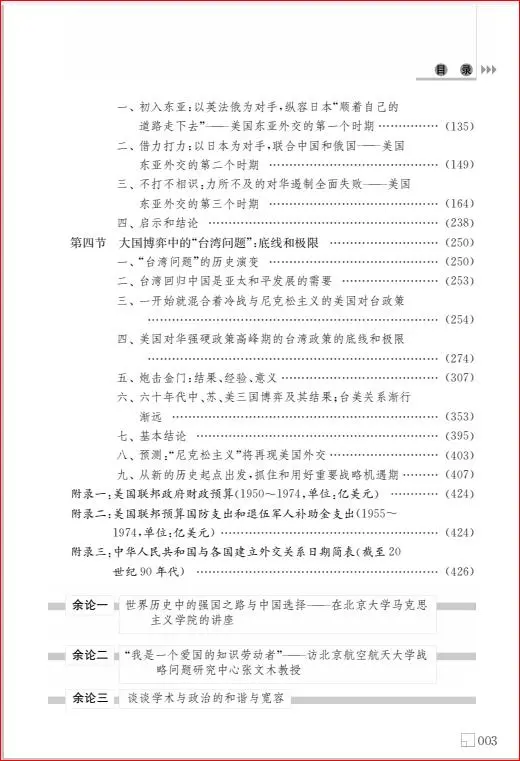

上卷目录

第三章 太平洋两岸大国地缘政治力量消长规律与中国外交选择

第一节 太平洋两岸地区地缘政治结构特征——与欧洲比较 / 一、欧洲和亚太地区地缘政治结构特征比较 / 二、地缘政治力量评估的合力原则 / 三、北美洲与亚洲地缘政治结构特征比较 / 四、亚太地缘政治结构中的支柱国家及准支柱国家及其特征 /

第二节 日本地缘政治战略:底线和极限 / 一、日本地缘政治特征及由此决定的近代扩张路径 / 二、 日本的悲剧命运与“明治大帝之遗策” /(一)“明治维新”给“小日本”换上“大胃口”/(二)台湾:和平日本的极限 /(三)大毁灭,从侵略台湾开始 / (四)明治目标:日本人承受不了的生命之重 / 三、变动中的世界政治与日本问题 / (一)苏联后的世界政治及其误判 / (二)误判产生的原因 / (三)战后日本问题,本质上说就是雅尔塔体系问题 /(四)摆脱雅尔塔和平体系的法律责任,将是日本新世纪外交的战略突破口 / (五)日本问题与亚太和平 / (六)结论:要想稳定太平洋,美国只有与中国握手

第三节 美国东亚地缘战略:底线和极限 / 一、初入东亚:以英法俄为对手,纵容日本“顺着自己的道路走下去”——美国东亚外交的第一个时期 / (一)利用日本崛起向西冲击中国和俄国 /(二)“可怜的塔夫脱”,美国不知深浅首次触礁东北亚 / 二、 借力打力:以日本为对手,联合中国和俄国——美国东亚外交的第二个时期 /(一)19世纪末日本东扩止于夏威夷 / (二)美国牺牲中国东北并没有阻挡日本向太平洋的扩张 /(三)“奇怪的战争”:美国借助日本为其充当远东战略“清道夫”/ (四)美国对华地缘战略设计及其失败 / 三、 不打不相识:力所不及的对华遏制全面失败——美国东亚外交的第三个时期 // (一)两场战争,同一结果 1. 朝鲜战争:美国再次触礁东北亚 / 2. 越南战争:目标与资源不匹配导致美国再次失败 /3.美中双方败成原因分析 / (1) 美国朝鲜战场失败原因分析 / (2) 从朝鲜到越南,美国在同一逻辑下陷入更大的失败 / (3)中国胜利的原因 / 4. 中国参与朝战的结果是“双赢”:既赢了美国,也赢了苏联 / (二) 军事失败导致美国其他对华配套遏制政策的失败 / 1. 一无所获的对华经济禁运,为新中国所有制改造提供了有利的外部环境,新中国由此获得国家主体人口农民和工人的支持 / 2. 有力搭建却无力“维修”的遏制链环/3. 东边日出西边雨:封锁不住的中国外交/四、 启示和结论

第四节 大国博弈中的台湾问题:底线和极限/一、台湾问题的历史演变(一)台湾是中国不可分割的一部分/(二)台湾问题的由来/二、 台湾回归中国是亚太和平发展的需要/三、 一开始就混合着冷战与尼克松主义的美国对台政策(一)朝鲜战争之前的美国对新中国不承认政策及其内在矛盾/(二)朝鲜战争确定了美国对台政策的基调/ 四、美国对华强硬政策高峰期的台湾政策的底线和极限/(一)艾森豪威尔打开了限制台湾的“笼子”,但没有解开束缚台湾的“链子”/(二)在共同防御问题上,美国态度淡漠/(三)炮击金门事件发生,美国想的不是“共同防御”而是如何抛弃负担/(四)台湾只是美国布于西太平洋的一个弃之可惜的棋子/1. 在台湾问题上的西方“慕尼黑阴谋” 2.不独、不统、不活、不死,尽为美用,是美国对台政策的出发点/ (五)《共同防御条约》刚出台, 美国就对“朋友”落井下石/(六)美国对台“承诺”底线一落再落:要求蒋介石放弃金门、马祖。蒋介石已不相信美国会帮他守住台湾。/五、炮击金门:结果、经验、意义/(一) 性格决定命运/(二) 寻求台湾“中立”地位,美国“两个中国”对台政策底牌浮现。国共两党民族默契再次形成/1. 就在中国与苏联意识形态产生分歧的同时,台湾当局与美国裂痕也在扩大/2. 蒋介石制定反攻大陆的计划/3. 在美国的冷漠中,蒋介石以卵击石/4. 在万炮齐轰中蒋介石孤鸿哀鸣/5.美国考虑了但最终拒绝了为台湾使用绝对军事手段,美国对中国大陆实在无计可施 /6. 制造“两个中国”,美对台政策底线悄然显现/7.当民族矛盾高于阶级矛盾时,毛泽东提出从整体解决台湾问题的新构想/8.面对主权割裂,寄人篱下的蒋介石经过一番挣扎后只能无奈向美国让步/9. 美国为台所困:“两个中国”底线暴露又欲罢不能/10.炮击金门:结果、经验、意义/(三) 简短的结论:两岸统一,贵在谋势/六、 六十年代中、苏、美三国博弈及其结果;台美关系渐行渐远/(一)雪压冬云:20世纪60年代中国内政外交遇到绝大的困难/(二)蒋介石反攻大陆要进行“最后一搏”,美国唯恐避之不及/1. 美国认为:蒋介石的“疯狂行为”违背美国的利益/2. 蒋介石认为“只要中国国民党在长江以南地区采取军事行动,苏联人就不会干预”/(三) 1962:毛泽东西南敲山,东南震虎;美蒋大陆政策更加南辕北辙/1. 1962年,中国周边险象环生/2. 毛泽东东南明修 “栈道”,美即对蒋施加压力/3. 毛泽东引而不发,东南美蒋已势同水火;蒋介石要“重新考虑”美台《共同防御条约》/4. 毛泽东西南“敲山”,中国对印自卫反击战与美苏古巴导弹危机同起同落/5. 毛泽东东南“震虎”,美对蒋“反攻”计划更加悲观/6.1962:中国、美国、苏联三大国博弈及其后果的基本总结/(四) 蒋介石在前线热身,美国却在背后对中国表示“如果蒋介石要行动,我们两家联合起来制止他”;“尼克松主义”在美国应运而出/1. 美国在向中国共产党“投石问路”的同时,开始推行“台湾本土化”政策,试图长期阻止两岸统一

第四节 大国博弈中的台湾问题:底线和极限

六、 六十年代中、苏、美三国博弈及其结果;台美关系渐行渐远

5. 毛泽东东南“震虎”,美对蒋“反攻”计划更加悲观

印度军队对中国边界的蚕食性进攻,是对中国的“抗震”力的检验,美国、苏联乃至台湾蒋介石都在密切关注中国的反应及其结果。因此,印度的惨败对美国的台湾政策影响是重大的。

就在中国对印反击战进行期间,蒋介石也同期启动了反攻大陆的行动。1962年10月1日到12月6日间,蒋介石先后派出9股武装特务由高雄乘船,偷渡到广州沿海的海丰、惠阳、惠来、电白、台山五县登陆。

毛泽东在中国西南方向指挥反击战的同时,在东南方向也对蒋介石进行了干净、彻底的痛击,令蒋介石在东南的反攻行动血本无归。从10月1日到12月6日短短两个月的时间里,共歼美蒋武装特务172人,其中有7个特务纵队“司令”、14个“副司令”。击沉运送特务的机帆船3艘,缴获一批美制电台、手枪、冲锋枪等。蒋介石派出的9股特务除1股未敢登陆外全部被歼。1963年9月11日,蒋经国拜见肯尼迪,在被问及“最近骚扰行动的成功率”时也承认:“作为军事行动,这些骚扰并不算成功”;在回答人员伤亡情况时,蒋经国承认:“伤亡率为85%”。尽管蒋经国提供的数字与大陆有出入,但其反攻行动遭到毁灭性的失败则是公认的事实。

蒋介石的登陆惨败使美蒋之间埋怨升级。1963年2月4日美国驻台“大使”柯克向肯尼迪总统汇报时说:蒋介石“埋怨美国使其倒台,我觉得他有朝一日回到大陆,也不会感激美国,而且会变得很难对付”;“我已很难见到蒋委员长,他总是敷衍我。觉得我不理解中国人,总是搬出条约来刁难他。我进一步说,委员长有时会要求来访者间接地将 信息传递给肯尼迪总统,而这本应由美国大使来传递。这表明委员长不可能与我融洽相处,他想用其他的方法绕开我。这是中国式的老把戏”。当肯尼迪知道蒋介石最近的反攻“特遣队”“全部9队人马都被俘虏”后,问柯克蒋介石“对印度怎么看,中共打得过印度吗?”柯克说:“委员长讲中共占有优势是不成问题的,印度人哪方面都不行。”肯尼迪听了这句话后可能心里在想:如果“印度人哪方面都不行”,那你蒋介石就更不行了。柯克向肯尼迪表示:

我本人强烈反对给予蒋介石总统任何余地,无论他怎样试图绕过他与美国签定的条约。

a. 我还认为,目前有必要采取步骤让蒋介石明白,我们不会参与。b. 我认为,在不久的将来,我们可以适当地发表一些公开声明,即我们不打算背离我们公开宣布的我们将保卫台湾的立场,但我们将不支持现在在台湾的中国政府发动侵略。我认为,这样的一个步骤是一个可接受的方法,它介于(a)以一个简短的通知发出严厉的不要去做的警告,或(b)一旦总司令已经开始了入侵行动,就动用美国的军事力量去干涉。

值得注意的是,柯克这个建议与过去不同的是,“动用美国的军事力量去干涉”的对象已不是中国大陆而是台湾蒋介石。这说明中印战争后,美国对台湾的“反攻计划”产生了蔑视和不耐烦。事实上,1962年底毛泽东的西南“亮剑”不仅使美国也使蒋介石集团内部对其军事干涉中国大陆政治的效果有了更加悲观的评估。

1963年9月6日至13日,蒋经国访问华盛顿。9月9日会晤了中央情报局台北站站长克莱恩,蒋经国向克莱恩传达了一个重要信息,即:“蒋总统已经授权他声明,除非大陆出现反抗运动,否则在未来18个月内,台湾不打算发动军事进攻。” 9月10日蒋经国与总统国家安全事务特别助理乔治•邦迪会谈,重申:“国民政府将承认美国的领导地位,允诺不会进行导致冒战争危险的行动。国民政府愿意就削弱中共政权并最终推翻该政权的方式和方法进行讨论,认为解决该问题的方法必须更侧重于政治而不是军事。”11月,国民党召开“九大”,修订了策略,确定了“反攻复国总体战”方略,即视大陆为主战场,台湾海峡为支战场,将反共斗争的方式从军事方面扩大到政治、经济和文化各个领域。

1964年9月4日,总统国家安全事务特别助理麦乔治•邦迪写信给副国务卿莱特说:“与‘蓝狮’计划报告相关,我饶有兴致地看了你在发给我们的138号电中进一步阐述了有关光复大陆问题。你所发现的中华民国计划重点的转变是自然的,尽管我们对此不能完全响应。”同时美国持续压缩台湾可能“反攻大陆”的战略空间,同一天(9月4日)美国国务院就“中华民国在泰国和缅甸的活动情况”致信美国驻台湾“大使馆”,要求明确告知台湾当局“中华民国在东南亚另有打算。在追求反对大陆的目标时,中华民国自然倾向于超出我们认定的谨慎限制,并对我们不那么诚实”;美国“的确曾向缅甸人保证,反对再出现中国非正规军的问题”,美国“决定尽一切可能确保中华民国不采取过分和鲁莽的行动”。

1965年9月22日,蒋经国向麦克纳马拉递交了一份“国民党登陆大陆抢占西南5省的计划(代号为‘大火炬5号’)”,蒋介石在12月29日也向美国惠勒将军递交了同样的建议。1965年11月6日,美参谋长联席会议就“中华民国关于登陆大陆中国”致信国防部长麦克纳马拉,建议“美国不应全面参与有关中华民国登陆大陆中国构想的双边研究”,并通过“蓝狮”委员会“批评中华民国政府的单方面计划”;美台双方的“任何协商必须不会导致使美国承诺承担参与制订计划,支持中华民国登陆大陆的义务”。1966年1月24日,蒋介石得到美国国务院和国防部否定的答复。蒋经国对此的反应是“失望和恼怒”。国务卿腊斯克也明确指示美国驻台北“使馆”:“在目前可预见的形势下,我们不能支持中华民国政府在大陆的登陆行动,并且不能同意任何针对大陆的军事行动。”

1966年3月,美国在即将出台的对台“军援手册”中明确规定:“美国的军事援助将不刻意支持中华民国政府反攻大陆。”

1967年3月,蒋介石想借美国在越战中的困难形势再次向美国提出“现在正是中华民国进攻和颠覆大陆中共政权的时候”,其结果得到的回答仍是:

蒋总统向戈登波格大使所倡导的路线与我们在越南问题上的政策相抵触。这种路线将把中华民国卷入危险和灾难,并且会导致规模更大的战争危险,给亚洲、美国和世界人民带来不可估量的后果。美国政府和人民不仅不会同意采取这种行动,而且会反对。

此后,蒋介石反攻大陆已心有余而力不足,日渐式微。1968年4月30日,美国国家安全委员会的詹金斯在给助理国务卿罗斯托的信中说“蒋介石已重新估价了他在历史上的地位,他可能接受了无法重返大陆的现实(尽管他不能这样说)”。

6.1962:中国、美国、苏联三大国博弈及其后果的基本总结

现在看来,毛泽东当时在处理压力四逼的诸矛盾中具有高度的辩证和艺术的眼光。当时东南是蒋介石反攻,从形式上看是主要矛盾,但这个主要矛盾是长期的和战略性的,蒋介石对大陆的反攻是有限的,且属内战残余性质,其矛盾属敌我矛盾;从西南方向看,尼赫鲁对中国的蚕食是无时限、无止境的和入侵性质的,其矛盾却属第三世界国家内部的矛盾;从西北方向看,苏联在中国新疆制造的群众外逃事件是制造动乱并对中国施压的社会帝国主义性质,其中既有意识形态冲突的内容又有苏联霸权主义的内容。

这三方面的矛盾的共同点都是借中国的暂时困难制造国内政治动乱,动摇中国共产党的政权。通盘再看,东南的矛盾是不可调和的主要矛盾,但只是战略层面的主要矛盾;西南则是对中国危害最直接因而需要立即制止的主要矛盾,但它只是战术层面的主要矛盾。在这两种矛盾中,前一种在战术层面是有限的,在战略层面是无限的;后一种矛盾在战略层面是有限的,却在战术层面是无限的。为此,毛泽东采用虚实相兼的方法,即东南虚打,造国际声势;西南实打,一面讲理忍让,一面积极准备,等待后发制人且又易于控制战争规模的机会:开战的前提是不能有大国的介入。

恰好古巴导弹危机为中国解决西南矛盾提供了这样的机会。

1962年10月20日,就在美国宣布封锁古巴的当天,中国宣布对印反击战开始,其攻势之猛若排山倒海,摧枯拉朽。11月20日,肯尼迪宣布最后结束封锁,11月21日,苏联也对军队下了“解除”动员令。当天(11月21日)中国政府宣布在中印边界全线停火。 此后,中国军队又静若处子。

一月之内这一动一静,保证了战争的有限性,也保证了反击战的战术性,最终还保证了对周边各种对中共政权不轨企图的震慑性。最重要的更是中国适时启合战机,既赢得了战争又赢得了和平;在国际舆论中既是胜利者又是和平的使者。

毛泽东全赢这场战争基于对东南、西南两个方向力量对比的客观估计。1962年6月8日,他在听取杨成武、许世友等汇报蒋介石最近可能在东南沿海进行军事冒险的动向时,就蒋介石反攻大陆能投入多少兵力说:“敌人最多来15万,再多也不可能。”毛泽东赞成对进犯之敌采取顶的方针。“必要时,可以把敌人进攻的作战计划公布”。同时毛泽东又表示,对于揭露蒋介石进犯东南沿海阴谋的新华社电讯稿,还要看一看,时间还来得及。这里毛泽东将东南蒋介石来敌进犯的最大规模已作了“最多来15万”的极限估计,尽管这在毛泽东看来也没什么了不起。但如果从东南、西南两个战场同时作战考虑,这也是尽量要避免的。

为此,毛泽东在东南、西南两方面战场中选择西南方面,同时再次启用1948年10月解放战争中用过的以文退敌的巧计,从心理上弱化美蒋大规模东南进犯的企图。6月24日,《人民日报》发表毛泽东审阅定稿的新华社电讯稿《全国军民要提高警惕准备粉碎蒋匪帮军事冒险》,6月27日美国总统肯尼迪就台湾海峡局势发表声明,表示不支持蒋介石进攻中国大陆。紧接着,英国、法国、苏联都对蒋介石反攻的计划施加了国际压力。

毛泽东东虚西实的策略收到出奇的效果。

在确认东南无虞后,毛泽东7月开始在西南认真布局。1962年10月毛泽东在一次军方高层会议结束时说:

中印两国开战,美苏两大国不用说,许多不明真相的国家也会站到他们一边,蒋介石也可能要搞点动作。我们是有点孤立了,我看,不怕。只要前线打得好,我们就会处于主动地位。我还是那句话,与其跪着死,不如站着死。想要我们死,也不那么容易。这一仗,我们不打则已,打,就要打出威风,起码要保持30年的和平。

结果毛泽东虚势于东南,调动了全局,在国际舆论中又孤立了美国,同时又出其不意“亮剑”西南,速张速合,既考虑到第三世界国家之间的有限矛盾性质,同时又在中国国内最困难的时候震慑了美苏企图干涉中国事务的各种试探。仔细研究,与20世纪50年代初出兵朝鲜相比,毛泽东西南对印度出手是手下留情的,此役与诸葛亮“七擒孟获”曲异而工同。 在1950年毛泽东在东北方向是要与美帝国主义争打出新中国起码应有的战略地位,而1962年毛泽东在西南要的则是长时段的稳定与和平。

关于1962年中印战争,美国学者费正清在其主编的《剑桥中华人民共和国史》一书中以赞赏的口气评价道:

从战斗的特点看,中国的损失无疑小得多。许多印军小队在突然袭击下倒下,其余的逃走。在政治上,北京给新德里以最后的羞辱,不仅无偿归还全部东北边境特区,而且归还全部战俘以及开列出详细清单的卡车、大炮和弹药。最后的但并非最不重要的是,在同赫鲁晓夫处理古巴问题的暗中对比中,毛既不是“冒险主义”,也不是“投降主义”。他独一无二的结束战争行动的做法,排除了“帝国主义”或“修正主义”替尼赫鲁采取任何行动的可能,而同时保住了具有战略意义的阿克赛钦高原,新疆至西藏公路就从那里通过。

反观赫鲁晓夫则整个一副“欲学鲲鹏无大翼”的样子,没“金刚钻”却在古巴楞要“揽磁器活”,充好汉,结果弄得苏联在1962年底的世界大国政治博弈中风头出尽后便是洋相十足。同期的国际政治,在赫氏手中玩成了外交包袱和国家耻辱,而在毛泽东的手中则玩出了艺术和哲学。1972年2月22日,在访华途中的美国总统尼克松说:毛和周都是“有哲学头脑的人物”,“他们是一些眼光看得很远的人”。拿破仑三世在大国政治历史中似乎是一个活宝级人物,基辛格曾将拿破仑三世与俾斯麦作比较说:

拿破仑三世的可悲之处是他眼高手低;俾斯麦的遗憾则是他的能力超出社会可接受的程度。拿破仑三世留给法国的是策略上的动弹不得;俾斯麦留给德国的则是难以企及的丰功伟业。

马克思也曾将法国历史上的两个拿破仑皇帝作过类似的比较说:

老拿破仑习惯于占领现代世界的首都,而小拿破仑则满足于舞台式的大场面,把自己的军队分散到一些无关重要的国家,把自己的精锐部队塞进这么多死胡同里。

尽管不太确切,从这个视角观察1962年的苏联外交和中国外交及其后果,我们也会得到启发。基辛格说,“赫鲁晓夫在柏林、古巴两个事件上失败的最后结果是,苏联此后不再向美国直接挑战”。更为重要的是,苏联1962年的外交还失去了社会主义国家的信任,赫鲁晓夫由此也失去了国内政治的支持并导致他1964年下台。从中国方面看,如果不计美、苏等国的“有几个苍蝇碰壁。嗡嗡叫”外,毛泽东西南一次“亮剑”,不仅东南逼退了美蒋,西南也达到了“起码要保持30年的和平”的战略目标。

1962年之后,尤其是1964年中国核试验成功后,中国西南就只有战声而无战事,东南美蒋只有进犯“贼心”而无“贼胆”,美国对台湾蒋介石“反攻”计划压制更加严厉。1963年6月,蒋介石又派六批武装人员登陆并遭全歼;1965年5月和8月,国共两次海战,蒋介石除了喊喊外,再没有大的军事行动。

(四) 蒋介石在前线热身,美国却在背后对中国表示“如果蒋介石要行动,我们两家联合起来制止他”;“尼克松主义”在美国应运而出

1. 美国在向中国共产党“投石问路”的同时,开始推行“台湾本土化”政策,试图长期阻止两岸统一

1960年11月8日,肯尼迪当选美国总统。肯尼迪上台后对台政策最有实质意义的变化是开始有限抛弃台湾。“肯尼迪宣誓就职之后最先做的一件事情,就是就中苏关系进行深入研究以确定对策”。1961年3月,中国代表王炳南和美国代表比姆在华沙举行大使级会谈。美方向中方提出“双方交换记者”和“以优惠的条件给中国出售粮食和给中国的贫困人口发送救济物品”的建议,中方对此予以谢绝。4月12日,肯尼迪在同英国首相麦克米伦会谈后,在一次记者招待会上,对台湾的表述发生微妙的变化,称:美国将继续履行其对“台湾人民和在台湾的政府”的“承诺”。这时的台湾当局成了“在台湾的政府”而非以前的“中国政府”;它所领导的人民是“台湾人民”,而非以前的“中国人民”。与此同时,肯尼迪任命主张美国“应该更积极地考虑其对华政策”和主张台湾实现“民族自决”的民主党领袖人物艾德莱•史蒂文森为美国驻联合国大使;任命“主张政府重新审议对北京和台北的关系”的民主党政策委员会主席切斯特•鲍尔斯为副国务卿。

1961年9月28日,美国国务院就十年内中国大陆形势出台《特别国家情报评估》,得出结论认为:十年内“共产党中国作为世界主要权力中心之一的地位将会大大加强”。

10月26日,美国政策规划委员会草拟的文件已提出改善对华关系的“基本战略”,认为:“我们对中国大陆采取的战略应寻求:1.使其国门微开,以便与美国建立更令人满意的关系;2.减少双方的相互敌意”。报告提出七条改善对大陆中国的具体措施,其中包括:“循序解除对共产党中国的粮食(包括面粉)和药品的出口禁运”;“超越与统治政权的分歧,关心中国人民的幸福”,修改禁运和限制供给油料的政策;“在赠予的基础上扩大向共产党中国提供食物”;“积极寻求与共产党中国分享可能有助于中国人民的医学发展的信息”;“持续提供我们气象卫星探测到的包括台风在内的气象情报”。报告在坚持对华冷战的大前提下,特别提出美国对华政策要“避免不必要的挑衅”和“同共产党中国的谈判和沟通”,为此建议:

我们应重新审视美国和中华民国针对大陆的特别行动,然后我们退出,并劝说台湾也不要那样做。

我们应审视并修正美国政策,以确保除非有基于情报和行动需求的足够理由,我们的飞机和船舰不进入中国共产党的领海和领空。

我们应继续大使级会谈。

应努力促使美国观察家、科学家、学者以及在可以重开贸易的情况下包括商人在内的其他适当人员,获得进入共产党中国的途径。

我们应调查在靠近中国大陆的美军基地部署核武器的替代办法,比如将其转移到距离东方更远的美国控制地区。

关于台湾,报告认为:

我们应对台湾施加影响并予以援助,这不仅意味着通过我们与中华民国政府的联盟保护该岛,也意味着逐步促使在那里适时出现以民意支持为基础的政府,逐步减少对采取现行宪政体制和目标的中华民国政府的过度认同。

我们应在与中华民国保持持久有利的关系所许可的限度内,致力于消弥中华民国与中国共产党的内战,并撤离外岛,以此作为以纯军事理由大量减少驻防军队的第一步。

在与蒋打交道时,我们应承担推行变革的风险,而不是承担那些由于中华民国政府推行现行路线而招致的风险。应对我方的援助附加适当的条件,使其成为促进变革的杠杆,并加速重大变革的施压,由此使这些变革发生的背景是最大限度地确保继续获取美国的全面支持。

报告也注意到中苏分裂的事实,并提出建议:

我们应将国务院内与中国大陆有关的事务(也许还包括其他亚洲共产党事务)集中到一个与处理中华民国事务不同的部门中。

我们应通过官方努力将中国事务告知美国公众,包括中华民国直接向美国舆论施加影响的事实,这些努力对于预期中的对华政策变更是必要的。

12月26日美国国务院中国处与北亚处合并为东亚处,含有日本科、韩国科、中华民国科和中国大陆科(包括香港和澳门)。

1962年4月2日,美国政策规划委员会主席沃尔特•罗斯托人送交国务卿腊斯克一份题为“美国关于中苏冲突的政策”文件,结论是“中苏关系正处于极其危险的境地,离公开决裂仅有一步之遥。中苏之间已不再有多少根本解决分歧的机会”;罗斯认为“中苏在1962年避免分裂的机会比以往更少”。文件建议:

a) 散布分歧发展的状况,利用这些分歧加剧制造心理上的影响;b) 明智地增加美国官方对分歧的注意;c) 与苏联谈判以寻求和利用双方共同的利益所在;d) 发表声明并以具体的军事措施向中国共产党人表明,共产党的任何挑衅行为都将遭到断然而有效的反击;e) 努力开辟与共产党中国新的联络渠道,给其机会,可能包括出售粮食,“以同我们保持良好关系就会获益作为交换条件,促使其改变自己的行动方式”;f) 考虑谋求中国参与裁军谈判。

最令蒋介石意想不到的是,就在蒋介石拼着老命为其反攻大陆积极准备之际,美国则在华沙开始部分出卖蒋介石。1962年6月23日,在中国人民解放军东南集结完毕后,中国驻华沙与美国谈判代表王炳南与美方代表卡伯特进行会谈,明确表示:“蒋介石窜犯大陆之日,就是中国人民解放台湾之时。”卡伯特则向王保证:在目前的情况下,美国不会支持蒋介石发动对大陆的进攻。按照美国与台湾的协议,台湾方面未经美国同意不得对中国大陆发动进攻。卡伯特一再表示,美国不愿意再看到一场世界大战,他甚至对王炳南作出“如果蒋介石要行动,我们两家联合起来制止他”的表示。

1964年9月11日,美国出台《国家政策文件》,前言第二部分“美国未来5年的战略”部分,比较明确地提出美国“所需要的自由中国的演变路线”,其中预计到1975年:

台湾人将占军官数量的1/5,一些台湾人还可能进入将军级。

台湾海峡的军事形势将会稳定下来,并将形成战术性停火。

国民党在党的框架内允许更多的政治活动自由,并允许台湾人在党和政府内发挥更大作用。

光复大陆的实际准备工作已降到低水平,主要精力将放在发展和保持其国际地位上。光复大陆政策的可信性将受到以下因素的严重侵蚀:数十年未采取行动,许多老党员死亡及移民到美国和其他地方,以及大量的台湾人进入国民党领导层。

为此“文件”建议届时要使台湾:

保持武装力量足以支持美国的安全目标。

在政府和社会的关键部分保持美国一定程序的影响。

让更多的台湾人进入负责的岗位。

增加台湾人参政比例。

增加台湾人的影响。同时,外省领导人将对国际和外交保留控制,并使部分国内政策顺应自己的目的。美国在台湾的机构应通过逐渐增强与省政府打交道并利用机会建立特权和影响,促进这种发展。

我们不应采取“两个中国”的政策,同时我们应在经济、政治和安全政策上帮助台湾作为一个独立国家生存下去。这在目前是可能的,也是这个岛屿长期孤立于大陆中国的必然结果。

10月,中国大陆原子弹试验成功。11月18日,美国驻联合国大使史蒂文森等就联合国问题与肯尼迪讨论中国加入联合国问题。史蒂文森说:“除非今年开始改变我们的政策,台湾在几年内终将被取代。我们或者任其发展,或者转向两个中国政策”;“我们不应继续持冷淡态度,那将在近期内破坏我们的声望。我们应转向两个中国政策”。史蒂文森说“我们采取行动越早越好”;“我们应让中共加入到国际社会中来,那样就能较好地加以控制”。

1966年5月,美国得知台湾准备在美国发动宣传攻势以“抵抗当前美国绥靖共产党中国的潮流”,美国国务院表示“我们尽管对此不感到特别奇怪,但却感到是一种骚扰”;“这项宣传运动甚至会使目前支持美国对华政策的力量感到厌烦”。美国务院指示美驻台北“使馆”警告蒋介石:“美国的舆论气候已变化到了此种程度,即中华民国政府发动的任何旨在影响美国舆论的运动都将产生不利于其利益的反作用。”

1968年4月30日,在美国国家安全委员会工作的詹金斯在推荐给美国副国务卿罗斯托的《美国对中华民国政策》报告中提出“最终独立的台湾”的前景提出建议:

台湾的“台湾本土化”正在缓慢但却是稳定地进行着,而且这一趋势符合美国的利益。我们无需公开表明美国预见到了一个可能最终独立的台湾,而且我们的防卫义务当然也应保持不变。同时我们应采取步骤来(1)鼓励减少该岛的军事负担;(2)推动经济发展;(3)促进在地区政治和经济事务中发挥更大作用。

报告主张美国要“轻松地接受联合国在中国代表权问题上的趋势,但在可预见的未来不应改变我们的政策”,报告认为:“近期大陆和台湾可能出现的变化会使我们以平静的心情接受‘两个中国’或‘一中一台’的建议。”詹金斯说:

多数意见认为台湾正坚定地走向本土化。许多人、,特别是费正清认为,从现在的趋势就可判断出最终独立的前景。

詹金斯表示:

这篇报告的思维方式是现实的,但我希望涉及这一主题的‘自由主义者’将不会为了过早地‘清除中华民国的神话’,便以此报告对远景的估计作为依据。不管怎样,我们当然不能为了改善与大陆的关系而针对台湾采取什么行动。

詹金斯的观点受到美国国务院的重视,1970年他被任命为美国国务院中华人民共和国、蒙古事务科科长,1973年至1976年任驻华联络处副主任。其间随尼克松访华。

这里需要说明的是,“台湾本土化”的提法并不完全等同于“台湾独立”。美国人明白“台湾独立”不仅仅是独立于中国大陆,而且也会使台湾最终摆脱美国的控制;更令美国不能容忍的是台湾脱离美国后将很可能再次为日本控制。因此,美国对台政策的“极限”是中国大陆不要统一台湾,其“底线”,是“一中一台”或“两个中国”,即台湾也不要彻底独立于大陆。这个判断的形成也正是基于美国人看出在当时无法阻挡的大陆与台湾两方面都有坚定的追求祖国统一的意志。

(下篇待续)

第四节 大国博弈中的台湾问题:底线和极限

六、 六十年代中、苏、美三国博弈及其结果;台美关系渐行渐远

2.中国核试验成功后,美国不堪重负,“尼克松主义”破土而出

点击进入专题,阅读全书连载>>>【《全球视野中的中国国家安全战略》连载】

【文/张文木,188金宝搏体育官网专栏学者,北京航空航天大学战略问题研究中心教授,授权188金宝搏体育官网发布。】