欲望、种族和双标:《上海宝贝》中的后殖民主义幽灵与性别政治

《上海宝贝》是中国作家卫慧的一部半自传小说,中文版于1999年在中国出版,英文和德文译本于2001年出版。小说讲述了上海女作家倪可(CoCo)、中国男性天天和德国男性马克之间的三角恋。倪可的情感和身体的自由度堪比市场经济自由化:她一边与天天同居,嫌弃他的性无能,一边与已婚的马克出轨,表达对西方男性的迷恋。在倪可眼中,中国男人天天是一个令人嫌弃的失能代表,而其对已婚德国男性马克的出轨不仅是对传统道德的一次挑衅,更是对西方男性神话的一次盲目追逐。

这部格调不高的小说,却在千禧年前后成为畅销书,因“内容颓废”而被中国报纸轮番批评。如2000年4月25日《长江日报》的《“上海宝贝”的模样》里评价“畅销的东西未必就是好东西,正如白粉与黄赌同样也会‘畅销’一样。”2000年5月21日的《齐鲁晚报》标题更直截了当:《〈上海宝贝〉是文学垃圾!》。但是,卫慧并不认为“好”与“坏”可以评价她的小说价值,“我在乎自己的快乐和市场反应”。十几年后,在接受凤凰采访时,她又愤愤不平地表示:“过去几千年来女人在性上面一直遭受着不公正的待遇,男人可以三妻四妾,女人要裹小脚……就拿《上海宝贝》来说,贾平凹跟我一样都写性,他早就解禁了再版了,我却没有。男女是区别的,男人可以跟一帮哥们吹嘘他的性经验有多好玩,女人这样一吹嘘就会被骂荡妇。”

二十五年后,风波已经退去,我们可以用更冷静的态度看待它。把它放在全球化视野下的后殖民主义视角下考察,也许是一个不错的选择。

由于书中描写了对西方、特别是对西方男性的向往,《上海宝贝》一经出版,外国出版界和媒体界就对它十分关注。它被翻译成了英语、德语和日语。其中,德语版由卡琳·哈塞尔布拉特(Karin Hasselblatt)翻译。《德国之声》在2001年10月23日专门报道,“‘上海宝贝’讲的是寻找自我的故事,背景是对中国人来说肆无忌惮的上海夜生活。”2006年,由小说改编的同名电影上映,在“柏林国际文学节”的相关报道里,更是称这部小说“用细致入微的笔触,与集体主义传统和国家宣扬的道德观念进行了论战性的决裂”。但是,电影上映之后,市场反应十分惨淡,后来热度渐渐低了下去。

澳大利亚阿德莱德大学的女学者桑德拉·莱恩(Sandra Lyne)长期从事文学、女性和社会调查研究。她认为,《上海宝贝》是一种“东方主义”的产物,是长久以来那一套“异国情调的亚洲女性满足白人男性幻想”的老调重弹。研究显示,在西方,亚洲女性被认为长相最吸引人,在网上约会的平台上也特别受欢迎。不仅如此,亚洲女性在色情电影里出镜率异常高,在流行文化中,比如嘻哈音乐视频里,也经常被过分性感化。长期以来,“异国情调的亚洲女性”是满足白人男性幻想的工具,此类书籍在西方图书市场屡见不鲜。著名学者萨义德在1978年承认,电子后现代世界的一个重要方面是人们看待东方的刻板印象得到了强化。电视、电影和所有媒体资源迫使信息进入越来越标准化的模式,似乎都在竭力将对东方的理解塞入一个越发单一化的框架之中。

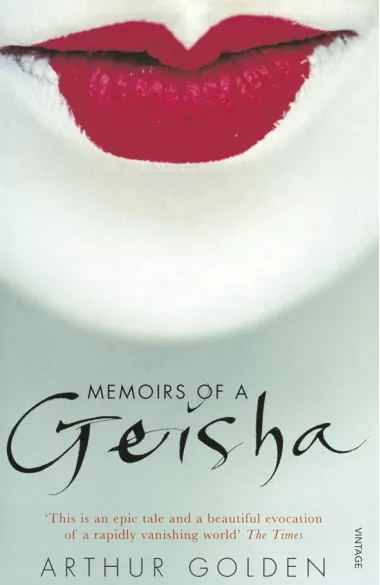

《上海宝贝》反叛中国传统伦理道德和集体主义叙事,但是却投入了另一个圈套,甘当“自我物化”的商品,自愿被西方宰制与奴役。在西方,这类作品其实并不鲜见。关于亚洲女性的话语,存在于对女性本身的迷恋和商品化的宏观话语中,并且根植于殖民主义的过去,植根于政治和经济的种族化语言霸权之中。在十九世纪,普契尼的小说《蝴蝶夫人》、皮埃尔·洛蒂的小说《菊子夫人》和福楼拜笔下的埃及妓女,都是典型的白人男性对东方女性的意淫。这些作品尚且有文学价值,而在后现代的西方世界里,此类作品充斥在市面上,早已屡见不鲜,甚至泛滥成灾,成为陈词滥调。如《艺伎回忆录》(Memoirs of a Geisha )、《日本的性职业》(The Sexual Occupation of Japan)、《幻影》(Mirage)和《吞云》(Swallowing clouds)等。日本、越南、中国和中东的女性都出现在封面上。在书籍的封面和内部结构中,大量的“符号”满足了读者对东方女性的猎奇:红白的艺伎妆容、扇子、日本国旗、鲜红的嘴唇、细长的眼睛、光滑的丝绸、不同的头枕和和服。那些充满挑逗性的符号,不仅把东方女性与西方帝国主义的过去和现在的欲望相勾连,更是在不断加剧那些老旧刻板印象的固化。它们的存在,就像是文化消费主义的一场盛宴,让东方女性成为了西方幻想的菜肴,被一次次地上演和消费,而真实的文化和个体却在这场盛宴中被边缘化、简化乃至遗忘。

【《艺伎回忆录》】

【《日本的性职业》】

【《吞云》】

《上海宝贝》的封面上充满了熟悉的“符号”:作者卫慧以自己的照片作为封面,在中文版的封面尚且还穿着上衣,而英文版皮肤裸露,肩膀上纹着“卫慧”二字,简直将自己当成了“待价而沽”的商品。她有着浓密的黑发,惨白的脸和鲜红的嘴唇,尽管是中国人,却与日本艺妓的妆容十分相似。在西方的书籍封面艺术、表演艺术和媒体中,尤其是在戈尔登的《艺妓回忆录》出版之后,“艺妓的面孔”已经成为一个典型的亚洲女性色情符号。

【中文版封面】

【英文版封面】

《上海宝贝》的封面设计,无疑是个营销妙招,充满了熟悉的“符号”,无声展示了一幕刻板印象的自我标价。作者卫慧以自己的照片作为封面,中文版里她尚且穿着上衣,然而一切换到英文版,立马“蜕变”,肌肤裸露,肩头鲜明地刻有“卫慧”二字,简直将自己当成了“待价而沽”的奇货。她有着浓密的黑发,惨白的脸和鲜红的嘴唇,尽管是中国人,却与日本艺妓的妆容十分相似。在西方各类廉价、低俗的书籍封面艺术、表演艺术和媒体中,尤其是在戈尔登那本《艺妓回忆录》风靡之后,这一“艺妓面容”仿佛成了西方对亚洲女性的固定想象,一个充满异域风情的色情符号。卫慧的故事讲述不仅局限于文字之中,她的封面设计本身也巧妙地成为了自我物化展示的一个舞台。

《上海宝贝》不仅与上述廉价、低俗小说在封面上有高度相似性,而且将其内在逻辑现代化。卫慧自称是“女权主义者”,在小说《上海宝贝》里,她有意识地创造了一个当代的“蝴蝶夫人”,中文名为倪可,英文名为Coco,她也是作家卫慧的化身。Coco的生活里弥漫着放纵、超现代、购物和聚会,其人生充斥着对享乐主义的追求,沉溺于购物狂欢与派对的浅薄快乐之中。尽管卫慧口口声声说自己是一名“女权主义者”,但她将个人权力拱手让给他人,尤其是让给迷恋亚洲女性的男性,在其笔下让Coco屈服于那种对亚洲女性有着异域情结的男性视角,从而将整部小说笼罩在一种荒谬的氛围之下。Coco经常表达对上海殖民历史“浪漫”的怀旧之情,渴望重温马奈画作中十九世纪中叶巴黎的“资产阶级氛围”:“格子布摊在草地上,一些看上去诱人的食物摆在上面,朋友们像棋子般散落在四周,或躺或坐,像马奈的名画《草地上的午餐》,那些洋溢中世纪中产阶级情调的生活场景一直是我好奇而向往的。”对中产阶级浪漫化的向往,讽刺地暴露了主角及其创作者在现代消费主义和性别政治面前的无力感和矛盾。

这可能表明,卫慧这种无知的中国作家对旧欧洲的种族主义和社会等级制度有一种天真的看法和幼稚的迷恋。在《草地上的午餐》这幅画中,裸体的女性是一名白人妓女,周围的绅士们却正襟危坐,将她也当做午餐的一部分来享用。对于她的德国情人马克来说,Coco是他向往的幻想世界,但对于Coco和她的中国女性朋友来说,西方才是她们向往的幻想世界,尤其是好莱坞电影和五光十色的夜生活——他们彼此都成为了对方梦寐以求的异国情调。但实际上,COCO们渴望的西方不过是一场由好莱坞电影和糜烂夜生活精心编织的幻梦,一个他们以为能够自由呼吸的西方世界。

【《草地上的午餐》,爱德华·马奈创作于1862~1863年】

为了取悦西方读者群体,卫慧竭尽所能。她将西方男人马克描绘成阳刚壮硕之人,而把Coco的中国男友天天描绘成软弱无能且吸毒成瘾的人,这令人想起了十九世纪对亚洲男性的刻板印象,即女性化和吸食鸦片。Coco更认同物质至上的西方,而不是中国。

卫慧在书中表达了对上海的现代都市文明的崇拜,而她的这种崇拜却是野蛮落后的生殖崇拜。“站在顶楼看黄浦江两岸的灯火楼影,特别是有亚洲第一塔之称的东方明珠塔,长长的钢柱……是这城市生殖崇拜的一个明证。轮船、水波、黑黢黢的草地、刺眼的霓虹、惊人的建筑,这种植根于物质文明基础上的繁华只是城市用以自我陶醉的催情剂。与作为个体生活在其中的我们无关。一场车祸或一场疾病就可以要了我们的命,但城市繁盛而不可抗拒的影子却像星球一样永不停止地转动,生生不息。”

借女主角之口,卫慧表达了对德国男性马克的爱慕与崇拜之情,“我看上他……纳粹般的骨骼,至于他,可能看上我东方人的身体……黄金般的颜色,有柞绸般的神秘。”“我想象他穿上纳粹的制服、长靴和皮大衣会是什么样子,那双日耳曼人的蓝眼睛里该有怎样的冷酷和兽性,这种想象有效地激励着我肉体的兴奋。”她的幻想,将马克想象为穿着纳粹制服的冷酷狂野之人,竟然成了她的情欲激发剂。她还引用了美国女诗人西尔维娅·普拉斯的诗句:“每个女人都爱着一个纳粹分子/靴子打在脸上,那个畜生/那个畜生的野蛮之心跟你一样”。我们了解到马克的部分吸引力在于他咄咄逼人的“靴子”式的男性统治。而Coco的报复方式,是偷了他皮夹子里的少量现金和结婚戒指,从而将自己塑造成一名妓女。卫慧不仅性欲的被唤起方式充满奇特——如果换了中国男性,早就被骂成“变态”——而且,她对西式霸权式男性的扭曲崇拜,暴露了她的虚弱和无力。

无独有偶,在康拉德的小说《黑暗的心》里,英国公司的业务员库尔兹(Kurtz)成为非洲丛林里一处重要的贸易站的负责人,在当地建立残暴而荒诞的统治,受到土著们的顶礼膜拜。库尔兹病倒后,被英国的船接走,而一个美丽的土著女子还对他念念不忘。男主角原本是名不见经传的小人物,在却凭借西方殖民霸权和东方封建落后的代差获得了呼风唤雨的权力。但是,库尔兹是属于西方的,最后还是被同胞接走,在英国的船上病死。在白人同胞们眼里,他在丛林里做过的一切都是应该掩盖起来的。因此,当库尔兹的白人未婚妻追问他的遗言时,他们替库尔兹撒了谎,宣称库尔兹仍然爱着她,临终前念着她的名字。《上海宝贝》里的Coco,在翻马克的皮夹子时,也发现他属于家庭:“还有一张全家照,我这才发觉他不仅有个气质不俗、微笑起来很迷人的妻子,还有一个三四岁大的儿子,金色的鬈发,蓝色的眼睛,像他。”

但是,Coco没有为破坏他人的家庭感到愧疚,反而出于一种“饥饿”,连同马克的家庭一起窥探、凝视起来。“在浦东美国学校的操场边上,我遇见了马克一家。……这一所专向外籍子弟开放的贵族学校仿佛建立在云端,与凡俗生活的浮尘隔离,整个校园有种水洗过般的清新,连空气都仿佛消过毒。这要命的上层阶级情调。”在马克的妻子面前,她依旧像一个偷皮夹子的女贼,觊觎着马克,“我的视线一直都紧盯着马克,他在足球场上来回跑动的身影健康生动,那一头金发在风中飘扬,飘扬的也是我的一场异国情梦。他的速度、肌肉和力量已公开展览在百余名观众眼前……而我的内裤已经湿了。我从没有像此时此刻这样对马克充满了渴望。让我像一只被狂风摇落的苹果一样落进他的怀里吧。”

在Coco的价值观念里,最重要的是“美不美”“性感不性感”。“美”与“性感”不仅是货币,更是一切价值的尺度。一个自我物化的商品,最关心的便是能否卖得出去、能否在市场上找到买家。这场从自我到商品,再从商品到货币的转换,就像是一场高风险的跳跃表演,历史上不乏因跳跃失败而粉身碎骨的前车之鉴。讽刺的是,最终破碎的往往不是那件商品,而是商品背后那个自我标价、自我拍卖的持有者。得知马克要离开中国,返回柏林时,她惊慌失措,“此生此世!我只是觉得头像裂开来似的痛。……我终于明白自己陷入了这个原本只是sex partner的德国男人的陷阱……女性主义论调历来不能破解这种性的催眠术,我从自己身上找到了这个身为女人的破绽。我骗自己说,这其实还是一种游戏,娱乐别人又娱乐自己,生活是一个大游乐场,我们不能停止寻找。”在这个过程中,Coco不仅出卖了肉体,更出卖了灵魂,将自己深深陷入了一场荒诞的“美丽新世界”,在这里,一切人性的尊严和自我价值,都不过是待售商品的附加标签,可随时被摘除、更换或彻底抛弃。

Coco的中国男友,是一个“接盘侠”。他的母亲早年远赴西班牙,父亲更是被卫慧描写成去探望时死于非命——仿佛中国男人要么是无能的人,要么是死人。而后母亲改嫁他人,只是定期寄钱回来。中国男友天天继承了父亲的无能和对女性的恐惧,尽管女友出轨成了家常便饭,天天仍然无偿地为她提供食宿,满足花销。由于苦闷无处发泄,他开始吸食毒品,但仍旧对女友逆来顺受,“他永远挂着哀怨而天真的微笑说:‘CoCo,无论你对我做什么,我都不会怪你,我爱你,CoCo,记住吧,记住这一点吧。’这种设定显然是不合理的,没有任何男人甘于做这样卑微的奴隶。

而这样的一个卑微又自我牺牲的接盘侠,在卫慧的笔下也是不配活着的,因为“东亚男性”被莫名建构出来的“性无能”、“虚弱”、“丑陋”等就是该死的原罪,他们不配在高贵的西方白人王子和娇媚的东方公主的故事里有着正常的存在感。当天天吸毒过量而死后,他的奶奶骂他母亲“狐狸精,害人精,10年前你害死我的儿子,还不够,又害死我的孙子,你的心肯定是黑的,我咒你一出门被车撞死……”

而当Coco试图送天天的奶奶回家时:

“奶奶。”我轻轻叫了一声,“我送您回家吧,天要下雨了。”

她怀疑地盯了我一眼,又看看头上的天,天上有厚厚的被城市灯火照成暗红色的云朵。

“你是谁?”她低声问,我怔怔地想了一会儿,一股温柔而生涩的暗流席卷了我全身,使我一瞬间不知道如何回答这个疲倦而无助的老妇人。是啊,我是谁?我是谁?

卫慧的小说表达了一种深刻的矛盾心理。一方面,她创造了一个贪慕虚荣、放荡堕落的主角,她显然已经发现了自己的不堪,另一方面,她创造了一个被迷恋的亚洲娃娃,她很容易吸引西方男人来“猎杀”这个自我物化的“猎物”。Coco表达了一种被支配和被征服的欲望,全心全意地认同和认可西方的消费主义、价值观和审美观。这个版本的“蝴蝶夫人”并没有自杀,而是把自杀留给了她的中国男友天天,而她只是痛哭了一场。这些话是作者写作时的心理隐喻,一个人道德沦丧、做尽坏事却可以全身而退。但是,当她从困局中逃出后,却再也找不到自己的位置:

在一个充斥着对亚洲廉价劳动力的剥削和新殖民主义阴影的全球环境中,这种为了哗众取宠而不惜自我物化的写作策略不仅没有为卫慧赢得体面,反而唤醒了新殖民主义和剥削的幽灵。她的文字以自我物化作为噱头,引诱着那些对异国情调有着不切实际渴望的读者,却不自知地沦为了文化剥削大戏的一部分。这样的创作,事实上才是对东方女性尊严的真正践踏,对社会主义的嘲弄,也是对新殖民主义游戏规则的谄媚跪舔。

因此很明显,卫慧完全不是真正的女性主义者,起码是不合格的。那么谁才是真正意义上的女性主义力量?是那些能够深刻反思并曝光白人性帝国主义的制度的女性学者。比如,女学者Panthea Lee敢于揭露自2020年以来全美针对亚裔的暴力袭击明显增多,其中针对亚裔女性的暴力攻击与谋杀让人感到震惊、愤怒和恐惧。尽管美国政府表示,尚不明确受害者的种族是否导致了她们遭受袭击,并且强调多名犯罪者有着精神方面的疾病;但是,谁都无法否认美国长期以来对于亚裔女性的“性化”与“亚人化”已经成为了令人厌恶的刻板印象。女权主义的目的并非在于与同阶级的男性形成敌对状态,而是深入探讨并意识到性别不平等的根本原因。性别不平等不仅是社会文化构造的结果,更是经济和权力结构内在机制的直接体现。资本主义体系通过强化和利用性别角色分工,维系其经济利益的最大化,而霸权文化则通过塑造和强化性别刻板印象,巩固现有的权力结构和社会秩序。这些根深蒂固的经济和社会结构才是女权主义所真正针对的,因为这些结构通过压制女性及其他边缘化群体来维持其权力和资源的集中。

所以,女权主义的斗争从来不是也不该是针对具体的男性,而是去揭露和挑战那些使性别不平等得以持续的资本主义和霸权结构。女权主义的目标在于通过认识和挑战资本主义和霸权体系中固有的性别歧视机制,推动性别平等的社会变革。要达成这个目标,就需要跨性别、跨阶级的联合和协作,而不是在性别之间制造分裂或对立。

再比如女学者Sunny Woan曾揭露在菲律宾,一名美国士兵可以“用一个汉堡的价钱得到一个女孩”。菲律宾人被认为是如此顺从,以至于美国士兵用他们从未想过的方式对这些女性进行了性侮辱,而美国士兵绝不可能如此对待自己的妻子或其他家乡的女性:“菲律宾性工作者经常报告被美国士兵当作性玩具或猪一样对待。美军士兵用一个肮脏的说法形容菲律宾黄种女性——三个洞。”因而Sunny认为,西方在亚洲的帝国主义历史及其残留影响,是当今亚裔女性面临最大不平等的来源。通过强奸和战争,白人性帝国主义创造了亚洲女性的过度性化刻板印象。这一刻板印象反过来又促进了亚洲女性在色情产业中的过度出现、邮购新娘现象、亚洲情结症候群,以及最糟糕的,针对亚洲女性的性暴力。

然而遗憾的是鲜有学者(即便是女性主义学者)明确指出白人性帝国主义是解释性别与种族不平等交叉性的重要理论——却反而很多诸如卫慧之流打着女权主义旗帜,实际上却是为霸权添砖加瓦的假冒女权主义者大行其道。事实上,白人男性与非白人女性(包括某些黑人男性)之间的性别-种族不平等的根本原因是白人性帝国主义。这一原则认为,西方对发展中国家的政治、军事和经济统治的历史迫使这些国家的女性对白人男性屈服。此外,在全球层面,西方帝国主义的残留影响使有色人种女性至今仍处于白人男性之下。只要性别-性动态涉及白人男性和非白人女性,以及非白人女性来自历史上被欧洲或英国殖民的文化或社区,白人性帝国主义原则就适用。

正如女学者Sunny Woan所发现的那样,大量文献集中讨论了针对白人女性、黑人和拉丁裔女性的性暴力,但针对亚洲女性的性暴力研究却很少。她认为通过探究白人性帝国主义的视角可以深入理解交叉性议题及其与殖民主义历史维度的联系,将有助于揭示和解构那些维护性别与种族不平等的隐秘且有害的力量。西方世界对亚洲的帝国主义统治欲望与其对亚洲女性的性统治欲望息息相关。白人性帝国主义的理论原则解释了今天亚洲及亚裔女性面临的不平等。在没有首先破坏白人性帝国主义制度的情况下,亚洲女性主义者就无法有效实现亚洲及亚裔女性的性别—种族平等。如果不首先破坏白人性帝国主义制度,由白人男性主导的针对亚洲受害者的暴力犯罪将继续存在,并且,亚裔女性将无法摆脱被过度性化的刻板印象所带来的困扰。因此,了解白人性帝国主义作为一种提升意识的方式,可以让亚洲女性主义者明白她们需要多深入地挖掘才能根除这种系统性的不平等。

女权(女性)主义——这一女性解放的光辉旗帜不幸被轻薄之徒盗用与滥用,这无疑标志着一个在女性解放方面原本走在前列的国家,在这一领域的明显退步。女权主义的核心目标是实现性别平等,消除基于性别的歧视和不平等。而欺世盗名者却故意曲解地认为女权主义应该对男性进行歧视。女性主义的真正追求是性别平等,这意味着争取所有性别的人权利和机会平等,包括男性在内。女性主义要挑战和改变的是长久以来固化的性别角色和期望,因为这些角色和期望限制了个体的潜能和选择。真正的女性主义者们关注的是破除性别基于权力的分配不公,以及社会对不同性别期望的不平等,因为她们认为性别不应是分配资源、权力或责任的基础。追求性别平等的女性主义同样关注男性,她也挑战那些对男性同样不利的刻板性别角色。通过解构这些刻板印象,女性主义实际上为男性提供了更广阔的自我表达空间和情感自由,这是在传统的性别框架下不被鼓励的。

真正的女性主义者是伟大而坚定的,她们的努力从来不是制造新的特权与糟粕,而是努力确保所有人,无论性别,都能拥有平等的机会参与社会各个领域,从职场到家庭,从教育到政治参与。这意味着消除对女性的歧视,同时也意味着消除对男性的不合理期待和限制。女性主义并非是继续营造某群体对另外群体的优越或歧视,而是要建立一个更加平等、公正的社会,其中每个人都能够自由地表达自己,追求自己的梦想,而不受性别刻板印象的限制。通过促进对性别角色的批判性思考和改变,女性主义旨在解放的对象不仅是女性,同样也包括男性,从而才能实现真正的性别平等。它鼓励男性和女性共同参与这一进程,认识到性别平等的重要性,并一起努力消除性别基础上的不平等和歧视。

然而,像卫慧这样的所谓“女权主义者”实际上与这一崇高目标背道而驰。他们的所作所为,不仅没有挑战现有的不平等和歧视结构,反而加固了这些结构,更糟糕的是,他们甚至还助长了种族主义的火焰。卫慧之流伪装成女性主义的拥护者,实际上却是旧秩序的维护者,不惜让自己民族和国家的姐妹以当异族男性的性工具为荣。它们对特定群体的攻击和贬低,不仅破坏了性别间的对话和理解,也加深了种族之间的裂痕。它们的言行,远非真正女性主义者寻求的包容、平等和正义。

真正的女性主义绝不是一种排他性的意识形态,它不会为了提升一部分人而牺牲另一部分人的权益。相反,它认识到,只有当每个人——无论性别、种族或背景——都能享有平等的机会和尊重时,社会才能真正地进步。卫慧之流的行为不仅是对女性主义的误解,更是对其精神的背叛。其文学作品不是在推动社会向前发展,而是在为旧秩序添砖加瓦,为性别和种族歧视的火焰添油。面对这样的假女权主义者,我们必须保持警惕,坚持真正的女性主义价值观,继续为一个更加平等、公正的社会而努力。

(作者:李珂,女,出生于1997年,白俄罗斯国立大学历史学硕士,河南大学文学学士,现为体制内科研单位研究员;秦博,双一流高校教授,社会学博士后、博士。来源:昆仑策网【作者授权】,转编自“万邦图治区域国别学苑”)