戳穿所谓“项英右倾是受了香港报刊转载毛泽东文章的误导”的谎言

有关项英与南方三年游击战争一段重要史实的考证

王美芝 肖锋

1934年10月中央红军进行战略转移时,留在苏区坚持三年游击战争的中共苏区中央分局书记、中央军区司令员兼政治委员、军委分会主席项英,在1937年是如何获知中共中央决策与国民党捐弃前嫌,建立广泛的抗日民族统一战线,共同抗击日本侵略者的,多年来出版的有关史书和发表的文章,对此都进行了记述。但是,这些记述无一例外地都存在着问题,或者根本是错误的。笔者认为,这段史实,涉及红军战略大转移时留守中央根据地坚持斗争的中央分局和中央军区的一段重要史实,也是中共党史上的一段重要史实。因此,对于这段史实,很有探讨清楚,还其本来面目的必要。

抗战时期的项英

一些史书上对于这一史实的叙述是演绎出来的

1935年3月9日,由于中央苏区形势的进一步恶化,根据中共中央的指示,中央分局和中央军区率领留守人员和部队突出敌人的包围圈,开始了在深山密林与敌周旋,进行艰苦卓绝的游击战争。此后,也与长征中的中共中央失去了联系。在远离中共中央的闭塞山区,项英、陈毅等了解外面的信息,寻找中共中央和了解党中央的情况,了解和掌握中共中央的方针政策,全靠想方设法搜罗到的国民党统治区和香港地区出版的报刊,对上面的报道和文章进行分析研究,去作出自己的判断。1937年全国抗战爆发,项英和陈毅能及时紧跟中共中央的战略部署,下山同国民党谈判组建抗日军队,也正是源于此。

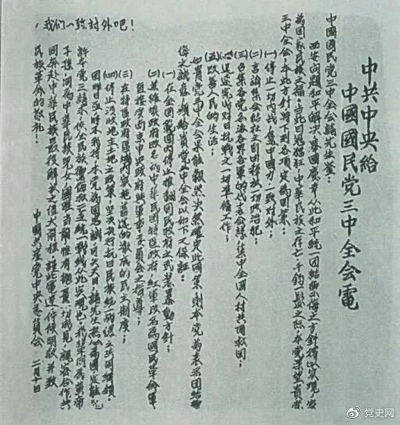

然而,对这段历史目前出版的有关史书和发表的有关文章中,全都进行了与史实不符的不确记载。其大意是:1937年3月,项英很想念正在北山指挥南雄、大余地区斗争的陈毅,挂念他腿上的伤口是否复发,便带上警卫员丁上淮、曾忠山,由交通员带路,准备由信康赣游击区动身去南雄。正在此时,“他接到一批报纸,其中香港《工商日报》上刊登的中共中央当年2月10日给国民党五届三中全会的电报,提出五项要求:停止内战,一致对外;保障言论、集会、结社的自由,释放一切政治犯;召开各党各派各界各军的代表会议,集中全国人才共同救国;迅速完成对日战的一切准备工作;改善人民生活。电文同时指出,如果国民党将上述五项要求定为国策,中国共产党愿实行四项保证:停止武力推翻国民党政府的方针;工农政府改为中华民国特区政府,红军改名为国民革命军;特区实行彻底民主制度,停止没收地主土地的政策,坚决执行抗日民族统一战线的共同纲领。这张报纸,引起项英极大的关注”。

有的著作中还写道,1937年“7月下旬,项英通过同情者之手,买到了香港出版的一批进步书籍,特别是从一本名叫《新学识》的刊物中,看到毛泽东当年5月在延安召开的中国共产党全国代表会议上所作的题为《中国共产党在抗日时期的任务》的报告摘要。其中讲道:从1931年九一八事变,特别是1935年华北事变以来,中日民族矛盾已上升为主要矛盾,国内阶级矛盾降到次要和服从的地位。为了适应民族矛盾和国内矛盾这种新的发展和变化,确定调整党在当时的国内政策,以便于建立抗日民族统一战线,共同对敌。毛泽东的报告还写道:为了和平、民主和抗战,为了建立抗日的民族统一战线,中国共产党曾在致国民党三中全会电中向他们保证下列四项:(1)共产党领导的陕甘宁革命根据地的政府改名为中华民国特区政府,红军改名为国民革命军,受南京中央政府及军事委员会的指导;(2)在特区政府区域内,实行彻底的民主制度;(3)停止武力推翻国民党的方针;(4)停止没收地主的土地”。

上述的记述,是笔者选择的两个具有代表性的例子。在笔者读过的所有与此相关的史书中,对于这段史实的记述,都与此类同。这些白纸黑字的记述,言之凿凿,好像香港《工商日报》及《新学识》杂志真的刊登过中共中央1937年2月10日致国民党五届三中全会电和毛泽东5月3日在延安召开的中国共产党全国代表会议上所作的题为《中国共产党在抗日时期的任务》的报告摘要。然而,笔者通过调查考证发现,这些记述全是联想、臆断出来的,是与客观存在的史实完全不符的。

香港《工商日报》没有刊登中共中央致国民党五届三中全会电

1937年的香港《工商日报》,是一家挂着民营报纸招牌的国民党报纸,其国民党党报的立场非常鲜明。仅从此点就可以断知,它不可能刊登中共中央致国民党五届三中全会电。实际上,它也根本没有刊登过中共中央致国民党五届三中全会电。

1937年2月10日中共中央的致国民党三中全会电,于2月11日通过电台从延安直发南京,中华苏维埃临时中央政府的新中华社也用明码对全国进行了广播。在南京的潘汉年,通过电台接收到之后转交给了国民党中央。而2月10日是中国传统的除夕,香港《工商日报》从2月8日至2月14日放春节假,停止出报,直到2月15日春节假期结束,才又开始出报。就是说,中共中央致国民党五届三中全会电,按办报注重时效在发表该电的黄金时间里,香港《工商日报》正是休假停刊之时,根本没有发表之可能。当时香港《工商日报》的办报立场是一边倒地站在国民党南京政府方面,由此该报根本不可能刊登中华苏维埃临时中央政府的通讯社的电讯,且此前该报也从来没有刊登过中华苏维埃临时中央政府通讯社的新闻稿,也从来没有对中国共产党和中国工农红军进行过任何正面宣传。国民党中央通讯社是国民党中央的耳目喉舌,也根本不可能对外播发中共中央的致国民党五届三中全会电。所以香港《工商日报》在春节休假期满后,也不可能刊登中共中央的致国民党五届三中全会电。为了考证这段史实,笔者从北京专程到香港图书馆一期不落、一版不落地仔细地查阅了该时间段的香港《工商日报》,发现该报确确实实没有刊登过中共中央致国民党五届三中全会电。由此说明,现在所有一切已出版和发表的涉及这段历史的图书和文章作者,在撰写这段历史时,都没有对香港《工商日报》进行过调查,也没有对有关史实进行过考证、核实,而是展开了想象,依据查阅到的1937年2月10日中共中央致国民党五届三中全会电,想当然地移花接木。

1937年2月15日至22日,国民党第五届中央执行委员会第三次会议在南京召开。21日下午,国民党五届三中全会召开第六次大会,国民党中央社于南京发出《主席团议决对共党根本灭绝案》电讯,香港《工商日报》在2月22日发表时,还“画龙点睛”地拟了5个小标题,其中一个小标题为《共党穷蹙边隅,始言输诚受命》。文中说:“今者共产党人于穷蹙边隅之余,倡输诚受命之说,本党以博爱为怀,决不断人自新之路,惟是鉴往思来,不容再误,非彼等精诚悔祸,服从三民主义,恪遵国法,严守军令,束身为中华民国良善之国民,则中央为保持国家治安,维护全国人民之生命财产计,不能置亿万人永久之利害于不顾,而故息少数巧言暴行之徒,以贻民族无穷之殷忧。”另一小标题为《拟定办法,共党输诚必须遵守》,文中说:“就目前最低限度之办法言之,第一,一国之军队须统一编制,统一号令……彻底取消其所谓红军,以及其他假借名目之武力。”第二,“政权统一,为国家统一之必要条件……彻底取消所谓苏维埃政府,及其他一切破坏统一之组织”。第三,“赤化宣传,与以救国救民为素志之三民主义,绝对不能相容……根本停止其赤化宣传”。第四,“阶级斗争,以一阶级之利益为本位,其方法将整个社会分成种种对立之阶级,而使之相杀相残……根本停止其阶级斗争”。该决议案还提出:“凡喻斯旨,果具决心,而以事实表曝于全体国民之前者,均所容与,否则仍当以国脉民命为重,决不轻信诡言。”22日,国民党五届三中全会闭幕,国民党中央社于南京发出《三中全会已告结束》电讯,香港《工商日报》于2月22日迅速予以发表。其中说:“共产党人近日虽有共同御侮之表示,然征之往事,实不能以片言表示,即予置信,在其暴动事实与暴动宣传未彻底清除前,为国家人民计,必使赤祸根绝于中国。至组织民众,训练民众,俾共参建国大业,为本党天职。”

这就是香港《工商日报》上刊载的唯一的可以从中隐约看出中共中央近有“共同御侮之表示”及其内容。项英应该就是从这一期的香港《工商日报》上刊载的这些密密麻麻的字里行间,以他的政治敏感和能力,了解到中共中央的信息,读出了中共中央给国民党发去了致五届三中全会电及其大致内容,也从此知晓了中共中央在政策上的转变,即提出了停止内战、精诚团结抗战的国策。

项英(左一)与周恩来、叶挺的合影

《新学识》杂志既不是在香港出版的,也没有刊登毛泽东的报告摘要

《新学识》杂志不是在香港出版的,而是在上海出版的。该杂志的前身为《生活知识》,1936年创刊于上海,署名编辑人为徐步、沙千里。1936年10月,该刊被国民党当局查禁,11月改名为《新知识》继续出版,出了两期后又被查禁,于1937年2月5日又改名《新学识》继续出版。1936年11月23日,沙千里被南京国民政府以“危害民国”罪名逮捕,全国抗战爆发后才被释放出狱,《新学识》的署名编辑人仅为徐步一人,发行人为何家麟,由生活书店总经售。八一三事变爆发后,徐步到了武汉,也把《新学识》杂志移到武汉继续出版,署名编辑兼发行人为徐步,仍由生活书店总经售。1938年武汉沦陷前夕,徐步去了延安,后来到了苏北中共淮海区担任淮海报社社长。新中国成立后,徐步先后担任南京市市长、西安市市长等职。

《新学识》杂志没有刊登5月8日毛泽东在延安召开的中共全国代表会议上所作的《为争取千百万群众进入抗日民族统一战线而斗争》报告摘要,也没有专题刊登毛泽东于5月3日在该会上所作的《中国共产党在抗日时期的任务》报告摘要,而是在1937年7月5日出版的第1卷第11期刊登的新闻界、学术界、理论界名人的座谈会纪要《中国目前新形势的检讨》中记载:1937年7月5日前,徐步在上海主编的新学识杂志社邀请上海新闻界、文化界、理论界16位知名人士,参加的关于“中国目前新形势的检讨”座谈会上,《大公报》进步记者范长江发言,透露说:“最奇怪的是毛泽东竟然已经代表共产党重新承认了三民主义。虽然他申明是同意真正的三民主义,然而总是同意了三民主义了。所以我觉得这是特别值得我们用中国的眼光来研究的。将来各党派的政治关系如何,实在很难说。目前虽然有很多党派,我们不能不承认除国民党之外,只有共产党是最大的党了。这两个主要党既然都同意了三民主义,那么将来是不是在三民主义下,有两个党呢?因此将来中国一党或者多党的问题,也是有中国性的。”范长江发言毕,诸青来马上问:“请问毛泽东的声明在什么地方发表,是否事实?”范长江答:“是的的确确的事实。”

参加座谈会的诸青来听到范长江的这个发言,在会上又确认了毛泽东的报告确已发表,就在会后找来了这个小册子研读,并于1937年7月20日在上海出版的《新学识》杂志第1卷第12期上,发表《关于党派问题的一个考证》一文。诸青来为阐述自己的观点,摘要引用了毛泽东报告中的部分。

诸青来,上海人。1934年参加中国国家社会党,曾任上海大夏大学、光华大学等校教授。1937年7月全国抗战爆发后,他在上海《新学识》杂志上发表文章,反对中国共产党关于建立抗日民族统一战线的政策,反对国共合作。后来,他公开投降日本帝国主义,成为汪精卫汉奸政府中的一员。

项英看到的正是这一期《新学识》发表的诸青来的《关于党派问题的一个考证》一文。

诸青来在《关于党派问题的一个考证》一文中,引用的是毛泽东1937年5月3日报告《中国共产党在抗日时期的任务》中的内容,而非5月8日报告《为争取千百万群众进入抗日民族统一战线而斗争》的内容。诸青来在文中引用的全文是(以下为从诸青来文中抄录):“对于国民党第一次及第二次代表大会所宣布三民主义的纲领,是在基本上不相冲突的。因此我们不但不拒绝三民主义,而且愿意坚决地实行三民主义,而且要求国民党同我们一道实行三民主义;而且号召全国人民,实行三民主义,使国民党共产党全国人民,共同一致,为民族独立、民权自由、民生幸福这三大目标奋斗。”“重新整顿三民主义的精神;两党重新合作,并领导人民坚决地实行起来,是完全适合于中国革命的历史要求。”“共产党决不抛弃其社会主义与共产主义的理想,他们将经过资产阶级民主革命的阶段,而达到社会主义与共产主义的阶段。共产党有自己的党纲与政纲,其党纲是社会主义与共产主义,这是与三民主义有区别的。其民主革命的政纲,亦比国内任何党派为彻底。”“在苏区与红军问题上,共产党领导的保持;在共持(《新学识》刊登的诸青来的原文如此。‘共持’应为‘国共’)两党关系上,共产党独立性与批评自由的保持。这就是让步的限度,超过这种限度,是不许可的。”

将诸青来的引文,与第二版《毛泽东选集》中的《中国共产党在抗日时期的任务》对照,发现没有原则上的大出入,只是有漏句和有的文字、标点有差异。因为诸青来的引文来自他在1937年7月5日至20日间在上海看到的《毛泽东的政治报告及结论》小册子,所以引文与《毛泽东选集》上所载的同一文章有些出入,也是完全可为人所理解的。而项英当年在《新学识》上看到的所谓毛泽东的报告,只有诸青来引文中的376个字,绝非今天的史学工作者在专著中大段引述的文字。而且,查阅《新学识》杂志1937年7月20日之前和之后出版的各期,及现在能够查到的在上海和武汉出版的全部《新学识》杂志,发现该杂志从来没有刊登过毛泽东的报告或摘要。显然,今天的史学工作者在叙述这段史实时,是根据新中国成立后出版的《毛泽东选集》上所载的同篇文章想当然写就的,省略了查阅史料、核对史料、甄别史料的必要步骤。

诸青来在文中引用了毛泽东报告的部分内容后,又用大段文字对其进行错误的解释和攻击。这就清楚地表明,诸青来在《新学识》杂志上发表的这篇文章,不仅不是宣传毛泽东的报告和共产党关于建立抗日民族统一战线的政策和倡导国共合作的,而且是反对共产党建立抗日民族统一战线的政策,反对国共合作的。为此,1937年9月29日毛泽东在《国共合作成立后的迫切任务》一文中指出:“中国共产党在公布国共合作的宣言上说:‘孙中山先生的三民主义为中国今日之必需,本党愿为其彻底实现而奋斗。’若干人们对于共产党愿意实行国民党的三民主义觉得奇怪,如像上海的诸青来,就是在上海的刊物上提出这种疑问的一个。”因此,不能因为诸青来在《新学识》杂志上发表的文章引用了毛泽东报告中的部分,就牵强地说《新学识》杂志刊登了毛泽东的报告摘要。也不能因为项英从诸青来这篇文章的引文中,敏锐地发现了中共中央政策的转变,看出了争取国共两党合作,共同抗日,驱逐日军出中国,是党当时的重要政策,就掩盖诸青来文章反对共产党政策的本质。

史学界的记述与史实相差甚远

一些史学工作者在记述这段史实时,没有查对香港《工商日报》和上海《新学识》杂志,而是根据项英在《三年来坚持的游击战争》报告中所谈,想当然写就的,因而其记述与史实相差甚远。

1937年10月23日,项英到南京会见了博古,并于11月7日奉命到达延安,12月7日至9日参加了中共中央政治局会议,作了长达6万字的《三年来坚持的游击战争》汇报报告。他在报告中谈及他从香港《工商日报》以及《新学识》杂志上了解到中共中央政策转变的这段历史。

项英在《三年来坚持的游击战争》的报告中这样说:“当着敌人第二次进攻向坑口之曹里抄山砍山时,我们几被发觉,于是决定将人更分散,我就带了两个特务员到南雄。正在动身的时候,接着一批香港的《工商日报》,上面登载在国民党的三中全会及党中央给三中全会的电报。”“对于我党而与三中全会的电,认为是真的,绝不是反动派的造谣。我们电中提议完全是正确的,而必要的。”

这段话,项英首先谈了他动身到南雄的起因,是因为“敌人第二次进攻向坑口之曹里抄山砍山时,我们几被发觉,于是决定将人更分散”,而现在的一些史学工作者叙述项英动身去南雄的起因是:“1937年3月,项英很想念正在北山指挥南雄、大余地区斗争的陈毅,挂念他腿上的伤口是否复发,便带上警卫员丁上淮、曾忠山,由交通员带路,准备由信康赣游击区动身去南雄。”显然,这是两种意义大不相同的叙述。前者谈的是战略战术问题,后者谈的是战友情问题。实际上,当时国民党军第46师在保安团、“铲共义勇队”的配合下,向赣粤边游击区发动大规模“清剿”,重点仍是信康赣地区,实行篦梳式的搜索,进行大砍山、大抄山、大烧山,妄图使游击队无处藏身。项英就是在这样的背景下动身到了南雄,并且在南雄处理了大量工作。

其次,项英谈了他“正在动身的时候,接着一批香港的《工商日报》,上面登载在国民党的三中全会及党中央给三中全会的电报”。客观地说,这句话不太通顺,中间好像有掉字漏字。因此一本较权威的党史著作在编撰时,在这段话中加了一个“在”的纠正字“有”,即成项英“正在动身的时候,接着一批香港的《工商日报》,上面登载在[有]国民党的三中全会及党中央给三中全会的电报”。这个纠正字“有”,就明确地告诉读者,香港《工商日报》上,既刊载有国民党的五届三中全会,又刊载有2月10日中共中央致国民党五届三中全会电。其实,这种告知既不符合历史事实,也错误地表述了项英所要表达的意思,从而给读者和史学工作者以错误的引导,成为此后史学工作者在著述这段历史时,推理、联想、演绎的由头和根源。

项英在报告中说,卢沟桥事变后,“使我们最幸运的事,就是在这个时候,因为环境的变化使我们在这时机中,利用同情者替我们买一些新文化的书籍。真巧的事,替我们买书的人将他买的一本《新学识》给我们看。而且更巧遇的,中有□□□(原文如此)的一篇关于各党派的论文,说到毛泽东已代表中国共产党承认三民主义了,引证毛泽东同志在5月7日会议的政治报告的结论中三个小段(‘第一二次代表大会的所宣布政〈纲〉在基本上不相冲突……三大目标而奋斗’。‘对于我们社会主义共产主义的理想不放弃……我们民主政纲,比国内任何党派要彻底’。‘对于红军苏维埃领导的保持……超过这些限度是不允许的’)。这三个政治的材料,真是宝贝一样的东西,我们看了如获至宝,那时欢喜的状态真是不可言喻形容。好了,我们有材料,有根据,来正式宣布国共合作。为慎重起见,由我个人名义写了一篇《中国新的革命阶段与党的路线》的文章,来解释党的路线转变”。这是项英在《三年来坚持的游击战争》的汇报中,提到的《新学识》杂志的全部内容。将项英汇报中的这一说法,与《新学识》杂志刊登的内容相对照,发现项英在游击战争时期看到的《新学识》杂志,是1937年7月20日在上海出版的第1卷第12期。

这里,第一,项英并没有说《新学识》杂志是在香港出版的,而一些史学工作者想当然地说是在香港出版的,这就纯粹是凭空想象了。第二,项英清楚明白地说,他在《新学识》上看到是“□□□的一篇关于各党派的论文,说到毛泽东已代表中国共产党承认三民主义了,引证毛泽东同志在5月7日会议的政治报告的结论中三个小段”。而到了今天在一些史学工作者的笔下,却变成了“项英从香港出版的《新学识》杂志中,看到毛泽东在延安召开的中共全国代表大会上所作的《为争取千百万群众进入抗日民族统一战线而斗争》的报告,从中了解到中共中央关于建立抗日民族统一战线的政策”。