胡庆有:驳海外学者对毛泽东群众路线的曲解

摘要:在海外学者关于毛泽东群众路线研究的大量成果中,存在不少歪曲的解读。既有人认为群众路线操控民意,也有人认为群众路线低效过时,还有人视群众路线为“民粹论”,更有人视群众路线为“唯意志论”。层出不穷的曲解、误判,并未遮蔽群众路线的真理光芒。坚持真理,批驳错误,不只是一个历史问题,更主要的是一个政治问题。这事关中国共产党成功经验的传承与发扬,事关正确党史观的形成与确立。我们需要警惕曲解背后东西方之间思维模式的差异,科学把握西方世界的学术范式和社会思潮动态,始终保持坚定的政治立场和清醒的政治头脑,做好跟恣肆汪洋的曲解、误判进行长期斗争的各项准备。

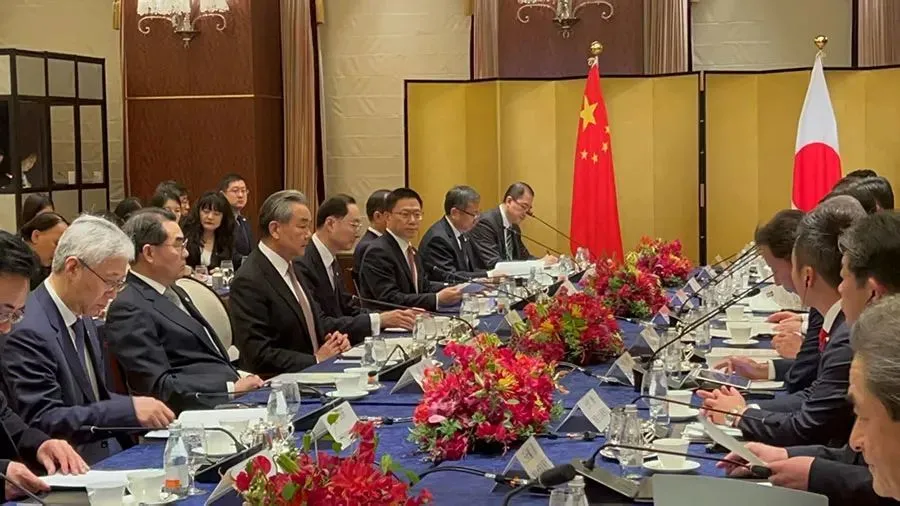

以毛泽东为主要代表的中国共产党人在长期的革命斗争中形成了“一切为了群众,一切依靠群众,从群众中来,到群众中去”的群众路线。海外学界对群众路线的关注由来已久。1951年,《美国政治科学评论》发表《共产主义中国当前的“群众路线”策略》①,作者是美国加州大学洛杉矶分校学者亚瑟·施泰纳(H.ArthurSteiner),这是较早的一篇专门研究群众路线的学术论文。直至2022年,美国宾夕法尼亚大学讲座教授杨国斌(GuobinYang)出版学术著作《武汉封城》②,在探讨武汉因新冠疫情“封城”事件的过程中,对群众路线仍有扼要论述。海外相关研究成果丰硕,但良莠不齐,其中存在不少歪曲的解读,大致表现为“操纵论”“过时论”“民粹论”“唯意志论”等。对其开展甄别工作,极为必要。因为,坚持真理,批驳错误,不只是一个历史问题,更主要的是一个政治问题。

一、认为群众路线操控民意的“操纵论”,显然包藏祸心

在“操纵论”视角下,群众路线是一种专断独裁、压制正义的手段。“操纵论”的代表人物是中国问题观察家费正清(JohnKingFairbank)。在《美国和中国》《伟大的中国革命(1800—1985)》等多部著作中,他描述了中国共产党贯彻群众路线这一领导方法和工作机制,揭示了这一自上而下与自下而上交互运行的政治过程。费正清认为中国的群众组织的主要功能是向群众灌输思想、操纵舆论③。他直言:群众路线真正关注的是民众对革命的支持;人民的意见必须听取,以便党更好地招募、动员和控制他们。④这里,费正清作出“群众路线操纵舆论、操控群众”的论断,既因史料欠缺、论证不够而显突兀,但也在我们预料之中。

费正清曾经明确承认,要贯彻群众路线,中国共产党必须在人民中间发现他们的诉求,进而提出解决方案,并按照符合人民利益最大化的原则,向群众予以说明;这种“从群众中来,到群众中去”的理念,是真正适合中国传统的一种民主。⑤那么,既然共产党拟制的政策是以民主方式吸收群众意见建议为前提的,又何需“操纵舆论”呢?既然群众路线是按照符合人民利益最大化的原则来贯彻的,又何需“控制群众”呢?显然,逻辑难以自洽。

历史已然表明,费正清从政治、经济、文化等多个方面污蔑我国社会主义革命,攻击社会主义制度。他把中国共产党开展的思想政治工作跟西方世界宗教运动中的思想操控相提并论,而且认为这二者跟美国商业广告的温和而自愿的方式大相径庭。⑥其实,他这些草率、轻佻的言论,与其说是误解,倒不如说是污蔑,自有其产生的必然性。其意在抹黑中国共产党、诋毁共产主义,与他自始至终维护美国资产阶级利益、为美国政府咨政献言的立场别无二致。《美国和中国》自1948年首版以来,重版多次,曾在西方学界和政界产生广泛影响。国内个别出版社往往受经济利益驱使一味拔高其学术价值,对其政治立场却讳莫如深。鉴于此,严正指出包括费正清在内的相关学者歪曲群众路线背后的意识形态立场和政治诉求,尤显必要。

我们也发现,“操纵论”零散分布在多部影响甚广的著述中。布兰戴斯大学教授石约翰(JohnE.Schrecker)在其代表作《中国革命的历史透视》中写道,“普通百姓通过所谓的群众路线也被编入党和政府的等级统治之中。最初在延安时代,群众路线对发挥全体人民的政治作用的理想还提供了一些证据。然而在现实中,它一般地说是通过操纵发挥作用,而不是通过民主的形式发挥作用。”⑦汉学家韦慕庭(C.MartinWilbur)认为,中国共产党人正是从实践中知道了如何组织爱国示威游行,以及如何操纵这些运动以实现党的其他目标。⑧

相较于石约翰、韦慕庭,颇享盛名的毛泽东研究专家施拉姆(StuartR.Schram)和历史学家H.F.舒曼(H.F.Schurmann)的言辞则更加激烈。施拉姆毫不遮掩地说,“以群众路线为象征的发动人民群众自己管理自己事务的方法,总是带有列宁主义杰出人物统治论的严重倾向。”⑨在舒曼看来,中国共产党成功地将一群乌合之众转变为世界上最强大、最有组织、最有活力的国家之一,秘诀必然是:为了某些目的,对人们进行有序的动员、控制和操纵;这样的组织意识形态,只有在极权社会才有可能。⑩

毫无疑问,上述把群众路线视为对舆论进行“操纵”的观点,缺乏可证实的事实依据,其想象力却实现了奇特的飞跃,完全将群众路线的人民性本质、民主性特征抹杀了,全然无视中国共产党全心全意为人民服务的初心。“操纵论”没有摆脱西方中心主义及其优越论的羁绊,意识形态色彩极为浓厚,把中国共产党同中国人民分割开来、对立起来的企图极为明显。这是偏执狂的做法,极大削弱了相关研究的客观性与可信度,势必把人引向歧途。

中国共产党领袖人物对群众观点和群众路线的重要论述,是对“操纵论”的最有力的批判与驳斥。毛泽东始终强调:共产党员“生根于人民之中,他们是人民的儿子,又是人民的教师,他们每时每刻地总是警戒着不要脱离群众,他们不论遇着何事,总是以群众的利益为考虑问题的出发点”⑪;“群众是从实践中来选择他们的领导工具、他们的领导者。被选的人,如果自以为了不得,不是自觉地作工具,而以为‘我是何等人物’!那就错了。我们党要使人民胜利,就要当工具,自觉地当工具。”⑫邓小平明确指出:“骄傲,专横,鲁莽,自作聪明,不同群众商量,把自己的意见强加于人,为了自己的威信而坚持错误,是同党的群众路线根本不相容的。”⑬遗憾的是,不少海外学者闭目塞听,妄做论断。

其实,早在1972年,有识之士就针对西方社会科学研究普遍误解和诋毁中国社会主义革命中“群众参与”这一理念和实践之现象郑重指出:在关于中国的研究中,人民群众被视为共产主义精英操纵的棋子;但是,越来越多的人认为,共产主义运动在1949年取得胜利,不是因其战略家和战术家比国民党具备更巧妙地欺骗操纵群众的能力,而是因为共产党成功发展了某些制度安排,鼓励领导干部向农村群众学习,满足其需求,最终获得农民的支持。⑭这一切中肯綮的真知灼见,相较于花样翻新的诽谤与污名,闪烁着耀眼的理性光辉,值得海外学者深思。

二、认为群众路线低效过时的“过时论”,已是明日黄花

“过时论”认为,群众路线成效低微,徒有虚表,已与时代脱节。乔治·华盛顿大学教授狄忠蒲(BruceDickson)2016年出版专著《独裁者困境:中国共产党的生存策略》,对改革开放新时期以来的中国共产党群众路线进行了详细论析,其中掺杂着许多误读。他认为,群众路线在多方面是中国共产党与社会联系的过时方法,效果可疑;群众路线多为政治言辞,而非观照现实。⑮狄忠蒲2021年出版《政党和人民:21世纪的中国政治》⑯一书,对群众路线的原有评论基本没有变化。

追溯历史,可以发现,“过时论”并不新颖。早在1974年,哈佛大学教授怀默霆(Martin KingWhyte)就在其著作《中国的小群体和政治仪式》中对群众路线流露出不屑甚至蔑视之情:在中国革命与建设实践中,政治学习小组参与的范围和深度是有限的,群众路线要么是群众民主的一种基本的仪式化和形式化的表现,要么只是作为自上而下控制的机制使用。⑰

众所周知,群众路线是中国共产党长时期在敌我力量悬殊的艰难环境里进行革命活动的无比宝贵的历史经验的总结。在新民主主义革命时期、社会主义革命与建设时期,中国民众文化知识程度较浅,社会环境极为复杂艰难,这些都制约着政治学习的深度和贯彻群众路线的广度,对此不能苛责。倘若据此认为群众路线成效低下甚至一无是处,这就显得偏狭了。

中国共产党历来高度重视群众工作,始终坚持贯彻群众路线。党的二大制定的《关于共产党的组织章程决议案》特别要求:“我们既然是为无产阶级奋斗的政党,我们便要‘到群众中去’要组成一个大的‘群众党’”,“我们的活动必须是不离开群众的。”⑱毛泽东强调:“群众观点是共产党员革命的出发点和归宿。从群众中来,到群众中去,想问题从群众出发就好办。”⑲邓小平说:“要坚决批评和纠正各种脱离群众、对群众疾苦不闻不问的错误。群众是我们力量的源泉,群众路线和群众观点是我们的传家宝。”⑳江泽民指出:“我们还要结合建设和改革新的实践,创造新的经验,丰富和发展党的群众路线。”㉑胡锦涛强调:“站稳群众立场必须体现到实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益上来。”㉒党的十八大以来,习近平总书记针对实现中华民族伟大复兴面临的新形势和新挑战郑重指出:“密切联系群众是我们党的最大优势。我们任何时候都不能削弱和丢掉这个优势,否则党的一切工作就会成为无源之水、无本之木,就会招致挫折和失败。”㉓

历史证明,中国共产党根据群众路线的原则要求,建立健全了有利于党组织体察民情、了解民意、集中民智、珍惜民力的各项制度,建立起一系列有利于正风反腐的规范化的制度原则,为执政党民主高效地行使权力提供了重要制度保障。实践表明,中国共产党正是在始终贯彻群众路线、坚持发挥密切联系群众的优势的过程中,正是在不断拓宽社情民意表达渠道、把群众利益诉求纳入制度化规范化轨道的过程中,由小到大、由弱到强,团结带领全国各族人民谱写了中国革命、建设、改革的壮丽篇章。2013年6月至2014年9月,全党深入开展以为民务实清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动。“这次活动使党在群众中的威信和形象进一步树立,党心民心进一步凝聚,形成了推动改革发展的强大正能量。对此,群众充分认同,党内外积极评价。”㉔

因此,“过时论”完全抹杀了群众路线在中国共产党领导人民百年奋斗过程中的历史功劳与重要价值,是极其荒谬的。其实,那些实事求是、治学严谨的学者,大都对群众路线持赞赏态度。比如,社会学家西达·斯考切波(ThedaSkocpol)评论道,毛泽东提出群众路线工作方法,向世人展示了现实图景:在20世纪40年代最严酷的环境中,中国共产党锻造了一种独特的政治动员和政治参与的领导艺术;中国共产党政权下政治参与的质量确实提高了,大多数农民也真正争取到了参与地方决策的现实成果。㉕这一剖析,鞭辟入里,也可视为对“过时论”强有力的驳斥。

当然,“过时论”作为反面教材,具有一定的教育功能和警示作用。它时刻提醒我们:党执政后最大的危险是脱离群众、丧失民心。现在,党团结带领中国人民踏上了实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路,我们只有更好传承优良作风,走好新时代群众路线,积极妥善解决党群干群关系方面出现的违背人民群众意愿和利益的突出问题,顺应民情、贴近民意,才能把广大群众始终凝聚在党组织的周围,继续考出好成绩。

三、认为群众路线宠信农民的“民粹论”,确系陈词滥调

“民粹主义”是莫里斯·迈斯纳(MauriceMeisner)多篇著述的一个基础性概念。在《李大钊与中国马克思主义的起源》一书中,他指出:民粹主义对农民自身具有社会革命的本能和生机勃勃的力量深信不疑,认为社会发展进程和政治事变完全由具有“决断性思想的人”所决定;民粹主义运动带有唯意志论色彩,认为理性和意志是决定历史发展的积极因素。㉖他在论文集《马克思主义、毛泽东主义与乌托邦主义》中认为,与马克思主义相比,毛泽东的思想跟民粹主义更相似:毛泽东长期对知识分子抱有成见,对农民自发的革命能力表示出特殊的信赖,把农民看作革命的基础,把革命创造力和政治判断标准这些马克思主义者认为是党具备的东西,赋予农民群众。㉗迈斯纳在长篇巨著《毛泽东的中国与后毛泽东的中国》中直言:民粹主义的思想和冲动深刻影响了毛泽东改造和运用马克思主义的方式;毛泽东对农民的民粹主义信仰,实际上支配着被毛泽东主义者大加赞赏的群众路线。㉘

事实上,毛泽东是以历史唯物主义者的身份去研究农民问题的,他的农民革命理论跟民粹主义存在本质区别。民粹主义者视人民为愚氓,视自己为精粹,否认无产阶级的历史使命,持唯心主义历史观。仅凭注意到毛泽东对农民在中国革命中的地位作用给予高度评价,迈斯纳和其他学者一样,就断言毛泽东是民粹主义者,他们显然忽视了中国共产党和毛泽东是如何反复强调中国革命无论怎样都要坚持无产阶级领导这一根本前提的,显然也对马克思主义经典作家关于无产阶级革命领导权的强调不以为然。历史表明,毛泽东从来没有把“人民”仅仅局限为农民阶级。此处举一例为证。1949年,他在《论人民民主》中对“人民”概念予以界定:“人民是什么?在中国,在现阶段,是工人阶级,农民阶级,城市小资产阶级和民族资产阶级。”㉙

在一些西方学者眼里,毛泽东不是钻进现成的书本里头,反而建议党员干部去体验农村生活,当群众的学生,向群众学习,走群众路线,这就是民粹主义的做法。他们抓住一些相似的表面现象,把毛泽东同民粹派进行简单类比,牵强附会,极为随意。毛泽东曾经对一些城市知识分子表示出极度不信任,这是因为这些城市知识分子是理论脱离实际的教条主义者和主观主义者,而不是什么民粹主义使然,迈斯纳在这里想必是张冠李戴了。毛泽东在第一次大革命时期把注意力转向中国农村,这是他运用马克思主义基本原理分析中国革命实际的重大尝试,而不是由于民粹主义的原因。

群众路线彰显出来的中国共产党的人民观,与民粹主义的人民观形成了鲜明的对比。群众路线遵循了历史唯物主义关于人民群众在历史上的伟大作用的原则,但是,它并不把所有的权力统统交给人民,中国共产党最终掌握着决策之制定、修改、终止的权力。贯彻群众路线,既有集中管控政策的优势,又有同党内基层工作者和广大群众协商的好处。迈斯纳等人只看到了毛泽东对群众革命智慧和创造力的关注,却似故意又似不经意间忽视了毛泽东对于农民革命作用的分析是以正确解决无产阶级领导权问题为根本前提的,忽视了毛泽东对农民群众自身因落后性和保守性而需要加强思想政治工作和党的领导的高度重视。

历史表明,与其他理论观点相比,群众路线更能反映出马克思列宁主义与中国实际的紧密结合;群众路线是向农民传授共产主义意识形态的手段,它在偏僻的村庄和不识字的农民中宣传党的政策,在传统社会中唤起爱国热忱和政治意识,争取群众支持共产党的政策,在一个充满厌恶体力劳动、常对群众采取居高临下态度的知识分子的组织中纠正官僚主义倾向。而这,是那些头脑受民粹主义羁绊的海外观察家根本认识不到的。

四、认为群众路线无所不能的“唯意志论”,实则荒谬绝伦

2021年,美国政治学家托尼·赛奇(TonySaich)在新著《从造反到统治:中国共产党的一百年》中说,革命斗争助推了毛泽东对意志力的乐观态度,他的思想中产生了一种唯意志主义,这在“大跃进”期间尤为明显;群众路线思想和伴随而来的执行政策的运动方式,都被认为是毛泽东的民粹主义和唯意志论的证据;自然的障碍和客观的经济规律都可被人类的意志力排除、攻破,这在他对民间故事愚公移山的讲解中得到了最好的体现;毛泽东笔下的“两座大山”(帝国主义和封建主义),靠意志力完全可以摧毁。㉚

这些论断,有失公允。这也许源于托尼·赛奇个人主观上对唯意志论存在误解,但一定包含着他对毛泽东思想尤其是自觉能动性理论和群众路线思想的深刻偏见,包含着对“大跃进”运动的片面认知。

毛泽东从来都不认为人可以随意做他想做的事情,可以随意到达目的。在军事哲学著作《论持久战》中,他明确指出:“一切根据和符合于客观事实的思想是正确的思想,一切根据于正确思想的做或行动是正确的行动。我们必须发扬这样的思想和行动,必须发扬这种自觉的能动性。”㉛这里,毛泽东强调的人的自觉的能动性,是建立在客观物质条件和社会规律基础之上的。他在《矛盾论》中强调:“我们承认总的历史发展中是物质的东西决定精神的东西,是社会的存在决定社会的意识;但是同时又承认而且必须承认精神的东西的反作用,社会意识对于社会存在的反作用,上层建筑对于经济基础的反作用。这不是违反唯物论,正是避免了机械唯物论,坚持了辩证唯物论。”㉜

相反,唯意志论却把人的意志视为世界的本源和动力,是超乎一切之上的独立本体,它明确反对唯物主义把世界归结为不以人的意志为转移的物质世界,无限夸大意志的地位和作用,贬损理性、抬高直观,陷入了唯心主义、反理性主义的窠臼。唯意志论者叔本华主张:“世界的本质自身是意志”;“在世界的一切现象中只看到意志的客体性”;“随意志的取消,意志的整个现象也取消了”;“没有意志,没有表象,没有世界。”㉝可见,把毛泽东的自觉能动性理论等同于唯意志论的观点,思想混乱,破绽百出。

“大跃进”期间,由于党对大规模社会主义建设经验不足,由于背离了党一向倡导的实事求是的原则,凭主观愿望和意志办事,结果事与愿违,令人遗憾。在这一时期,尽管毛泽东也犯了主观主义的错误,但中国共产党和毛泽东始终坚持辩证唯物主义和历史唯物主义这一基本立场。1959年3月,对人民公社化运动中刮起的“一平二调三收款”的“共产风”,毛泽东予以批评警示:“我们的公社党委书记同志们,一定要每日每时关心群众利益,时刻想到自己的政策措施一定要适合当前群众的觉悟水平和当前群众的迫切要求。凡是违背这两条的,一定行不通,一定要失败。”㉞他还强调,价值法则是一个伟大的学校,必须利用价值规律为社会主义服务。㉟同年6月,他强调:“如果对自然界没有认识,或者认识不清楚,就会碰钉子,自然界就会处罚我们,会抵抗。”㊱显而易见,这些思想理论,跟唯意志论存在着本质区别。唯意志论否认内在的矛盾是事物发展的动力,否认事物由量变到质变的发展进程和客观规律,用粗鄙的、浅薄的“意志的力量”来代替辩证法,宣扬意志万能论。因此,硬把“大跃进”期间的指导思想视作唯意志论,这恰似梦呓。相较而言,白瑞琪(MarcJeremyBlecher)则更为严谨:“如果我们把‘大跃进’和‘文化大革命’理解为认真、理智且关心国事的领导人和群众在特殊形势下为追求实现目标而采取的行动的结果,而不是他们集体发癔症的结果,那么我们就会显得更明智一些。”㊲

群众路线的出发点和归宿都是人民群众的根本利益,它尊重人民群众认识事物和接受事物的认知发展规律,是历史唯物主义的群众史观和辩证唯物主义的认识论相结合的典范。毛泽东反复强调:“群众是真正的英雄”㊳;“从群众中来,到群众中去,想问题从群众出发就好办”㊴;“我们应该走到群众中间去,向群众学习,把他们的经验综合起来,成为更好的有条理的道理和办法,然后再告诉群众(宣传),并号召群众实行起来,解决群众的问题,使群众得到解放和幸福。”㊵

相反,唯意志论拔高主体意志的功能,认为历史的发展由英雄人物的意志决定,认为意志可以制造、改变和消灭客观规律。事实上,客观规律不是被制造出来的,也不可能被改变、被消灭。同时,意志只有依靠理性思维才能正确发挥作用,才能透过现象认识和把握事物的本质和内在规律。所以,唯意志论对意志的理解与解释,必然是扭曲的、荒谬的。故而,群众路线跟唯意志论风马牛不相及,托尼·赛奇硬把二者强扭一起,这可能源于其歪曲毛泽东思想的意图,但至少说明他对群众路线认识上的模糊。

毛泽东的《愚公移山》把愚公移山精神与打败日本帝国主义侵略、夺取新民主主义革命胜利联系起来,揭示“全中国的人民大众”这个“上帝”是中国共产党唯一的力量源泉,是辩证唯物主义的实践观和历史唯物主义的群众观融为一体的写照。这篇马克思主义文献,彰显了中国共产党带领人民终将赢得革命胜利的坚定信念,展现出中国共产党的自觉能动性及其对客观规律的自觉认识与利用。这跟唯意志论鼓吹的从自由意志出发的抽象发展的能动性,是根本不同的。

列宁曾经强调:“马克思主义和其他一切社会主义理论的不同之处在于,它出色地把以下两方面结合起来:既以完全科学的冷静态度去分析客观形势和演进的客观进程,又非常坚决地承认群众(当然,还有善于摸索到并建立起同某些阶级的联系的个人、团体、组织、政党)的革命毅力、革命创造性、革命首创精神的意义。”㊶这一结论,也适用于马克思主义和唯意志论的区别。总之,把《愚公移山》视为毛泽东持唯意志论的证据,带有极大的迷惑性、欺骗性,是站不住脚的。

五、总结与启示

事实证明,层出不穷的曲解、误判,并不能也没有遮蔽群众路线的真理光芒。可以肯定,在赖以生存的经济制度、社会土壤消失之前,曲解、误判仍将继续存在着。我们要做好跟恣肆汪洋的曲解、误判乃至抹黑、侮辱,进行长期斗争的各项准备。

(一)批驳海外中国共产党研究中存在的错误观点,事关正确党史观的形成与确立

2021年2月20日,习近平总书记在党史学习教育动员大会上强调指出,“要树立正确党史观”,“要旗帜鲜明反对历史虚无主义,加强思想引导和理论辨析,澄清对党史上一些重大历史问题的模糊认识和片面理解,更好正本清源、固本培元。”㊷费正清等人宣扬的歪理邪说,在海外颇有市场,曾经在国内造成不小影响。对此,我们绝不可轻视,有些显然已经上升到抹黑革命领袖、歪曲党的历史、攻击党的领导的地步,这恐怕不单单是由于资料基础和理论准备不足所致,而是因为立场的错误,抑或险恶的用心。不少西方学者摆脱不了戴着意识形态有色眼镜评判中国这一根深蒂固的习惯,摆脱不了刻意给中国共产党扣上“垄断”“威权”“专制”帽子的习惯。

有明智之士批评道:在美国学术界,特别是中国研究领域的大多数人,对马克思和毛泽东以及二人之间关系开展研究,他们的行为与其说是为了研究马克思主义,倒不如说是受到了当代美国流行的自由主义意识形态及其指导下的社会科学(它们诋毁对马克思的严谨的研究)的影响。㊸该言论,入木三分!指明外来的曲解及其症结所在,并不意味着要否定一切文明成果。我们要时刻警惕任何“捧杀”“棒杀”群众路线的危险。而对于那些中肯的意见和建议,仍要虚心听取,甄辨采用。应当谨记,群众路线是我们党的生命线和根本工作路线,是我们党和人民共同创造的精神财富,必须倍加珍惜、长期坚持,并在新时代实践中不断丰富和发展。任何人任何势力企图歪曲中国共产党的历史、丑化中国共产党性质和宗旨,都不会得逞。

(二)把握西方世界的学术范式和社会思潮之动态,是解码海外中国共产党研究的必要准备

任何学者所提出的理论假设,提出的问题,以及采用的方法论,都对其结论产生重要影响。1980年,有学者针对当时美国学界常常满足于引用一些晦涩的陈词滥调(如“民粹主义”“唯意志主义”)来描述毛泽东的思想这一现象,提出了严肃批评:近年来,“革命”范式日益掩盖“现代化”范式,这种谬误已成为中国现代历史著述的重要部分;“革命”范式的流行,影响了公众讨论,妨碍了美国知识分子公平冷静地思考问题。㊹而在二十一世纪即将走完五分之一时,狄忠蒲仍然老调重弹:“群众路线”旨在增强而非束缚共产党的权力,可称之为“协商威权主义”㊺。

这些人无论如何认识不到,坚持群众路线在汇集群众意见、动员人民支持中国共产党、推动实现中华民族伟大复兴方面发挥了多么重要的作用。他们同样认识不到,随意给中国贴上“威权体制”“极权主义”标签,其评价方法拙劣粗暴,根本不具备理论阐释力和现实说服力。归根结底,他们认识不到,中国共产党的根本利益在于人民的福祉和国家的发展,党是要赋予人民实质性的权力,建立一个执政党和政府服务于人民的和谐社会,而不是相反的社会。㊻离开西方的学术范式和社会思潮,海外中国共产党研究的内在变化和发展动态得不到合理的说明。

(三)突破西方“学术偏见”,需要警惕曲解和误判背后的东西方之间思维模式的差异

在宇宙观、世界观、语言文化、思维方式上,中国人和西方人存在着不可忽视的结构性区别。“西方的二元对立思维和中国的通变互系思维之间的差别,往往成为两种文明背景中的人们在认知和判断上相互误解的关键。”㊼白瑞琪在其著作《反潮流的中国》中善意提醒西方观察家“要把自己置于中国领导人和中国人民的位置上,尽量理清他们在特定形势下采取行动时的所思所想”,这么做,有助于“克服局外人的立场带给我们的偏见和失误……避免由于把我们自己的价值观强加于另一个不相宜的国家而造成的分析错误或钻死胡同的现象。”㊽然而,他自己也没能彻底遵守这一点。在该书中,白瑞琪仍然和诸多学者一样认为群众路线含有民粹主义、唯意志论成分,还宣称:中国共产党创建了群众路线的政治形式,但是,这种政治缺乏有关个人权利的任何观念,也未摆脱精英统治和极权主义,它们仍带有帝王政治和列宁主义政治的特征。㊾由此得出结论说,西方资产阶级学者不遗余力为其所庇护的“自由民主政体”寻找着自己的对立面,似乎不妥。但是,在数量庞大的海外学者群体中,“自由/极权”“民主/威权”等诸如此类二元对立的思维模式竟是如此根深蒂固,这不得不引起我们警觉、深思。苛求他们理解“‘民主’与‘集中’构成不可分割的整体”㊿,苛求他们感悟马克思主义的真理力量和实践力量,苛求他们认识中国化时代化的马克思主义既一脉相承又与时俱进的理论品质,注定要落空。因此,在资本主义占据全世界意识形态斗争领域强势地位、英语作为强势语言主导全球交流渠道的今天,中国学者以马克思主义为指导,用中文写就学术成果。

(四)只有理论上清醒才能有政治上的清醒,只有理论上坚定才能有政治上的坚定

针对不少西方学者持有“决定论/唯意志论”二元对立思维,美国学者华尔德(AndrewG.Walder)批评道:海外中国研究者并未认真研究马克思本人的著作,就先入为主地错把马克思主义当作“经济决定论”,使之与毛泽东的“唯意志论”对立起来,歪曲马克思是为了贬低毛泽东;如果人们对马克思主义有系统理解的话,就不会忽略马克思经常强调上层建筑的各因素之间不断交互作用和对经济基础本身具有反作用的问题(51)。事情或许未必如此简单,但这一评论,凸显了踏踏实实学习马克思主义及其中国化成果的极端重要性。

如果准确把握了恩格斯在《反杜林论》中的“意志自由只是借助于对事物的认识来作出决定的能力”(52)这个判断,科学掌握了列宁强调的“人在自己的实践活动中面向客观世界,以它为转移,以它来规定自己的活动”(53)这句话的深意,我们就不会那么轻易被唯意志论乱了阵脚。如果深入领会毛泽东总结的“凡属正确的任务、政策和工作作风,都是和当时当地的群众要求相适合,都是联系群众的;凡属错误的任务、政策和工作作风,都是和当时当地的群众要求不相适合,都是脱离群众的”(54)这一正确的历史经验,明白了邓小平提出的“离开群众经验和群众意见的调查研究,那么,任何天才的领导者也不可能进行正确的领导”(55)的谆谆教导,懂得了江泽民强调的“好办法从哪里来?不是从天上掉下来的,也不是我们头脑里固有的,归根到底是来自于人民群众创造历史的丰富多彩的实践”(56),我们就不容易被施拉姆在解读群众路线时所谓的“归根结底,正确的路线也只能从中央领导人的头脑中产生”(57)这个主观唯心主义论断牵着鼻子走。如果我们能进一步领悟习近平所说的“遵循历史唯物主义这一观点,我们党提出了群众路线,并把它作为党的生命线和根本工作路线”(58)的科学内涵,也就容易识别那些从历史唯心主义英雄史观出发对群众路线作出的错误解读。

事实一再表明,“把学习贯彻党的创新理论作为思想武装的重中之重,同学习马克思主义基本原理贯通起来,同学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史结合起来”(59),是我们不断坚定信念、砥砺初心,不断推进自我改造、自我净化,始终保持坚定的政治立场和清醒的政治头脑的必由之路。

参考文献:

[1] 《毛泽东年谱(1893—1949)》上卷,北京:中央文献出版社,2013年。

[2] 《邓小平文集(1949—1974年)》上卷,北京:人民出版社,2014年。

[3] 《习近平著作选读》第一卷,北京:人民出版社,2023年。

[4] 《论群众路线———重要论述摘编》,北京:中央文献出版社、党建读物出版社,2013年。

[5] 曹东勃、王佳瑞:《第三个“历史决议”的六大现实启示》,《海派经济学》2022年第4期。

注释:

①H.Arthur Steiner,Current"Mass Line"Tactics in Communist China,American Political Science Review,1951,Vol.45,No.2.

②Guobin Yang,The Wuhan Lockdown,New York:The China Review,2022,pp,365-367.

③John King Fairbank,The United States and China,Cambridge and London:Harvard University Press,1983,p.368.

④John King Fairbank,The great Chinese revolution:1800—1985,New York:Harper&Row,1986,p.238.

⑤John King Fairbank,The great Chinese revolution:1800—1985,New York:Harper&Row,1986,p.247.

⑥John King Fairbank,The United States and China,Cambridge and London:Harvard University Press,1983,pp.380—381.

⑦[美]石约翰:《中国革命的历史透视》,王国良译,北京:中国人民大学出版社,2011年,第185页。

⑧C.Martin Wilbur,The Nationalist Revolution in China:1923—1928,Cambridge:Cambridge University Press,1984,pp.192-193.

⑨萧延中主编:《外国学者评毛泽东》第2卷,北京:中国工人出版社,2001年,第308页。

⑩H.F.Schurmann,Organisational Principles of the Chinese Communists,The China Quarterly,1960,Vol.2.No.1.

⑪《毛泽东文集》第3卷,北京:人民出版社,1996年,第47页。

⑫《毛泽东文集》第3卷,北京:人民出版社,1996年,第373—374页。

⑬《邓小平文选》第1卷,北京:人民出版社,1994年,第219页。

⑭Richard M.Pfeffer,Serving the People and Continuing the Revolution,The China Quarterly,1972,Vol.52,No.1.

⑮Bruce Dickson,The Dictator's Dilemma:The Chinese Communist Party's Strategy for Survival,New York:Oxford University Press,2016,p.122.

⑯Bruce Dickson,The Party and the People Chinese Politics in the 21st Century,Princeton:Princeton University Press,2021.

⑰Martin King Whyte,Small Groups and Political Rituals in China,Berkeley:University of California Press,1974,pp.36-40.

⑱《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第1册,北京:中央文献出版社,2011年,第162—163页。

⑲《毛泽东文集》第3卷,北京:人民出版社,1996年,第71页。

⑳《邓小平文选》第2卷,北京:人民出版社,1994年,第368页。

㉑《江泽民文选》第1卷,北京:人民出版社,2006年,第100页。

㉒《胡锦涛文选》第3卷,北京:人民出版社,2016年,第445页。

㉓习近平:《始终坚持和充分发挥党的独特优势》,《求是》2012年第15期。

㉔习近平:《在党的群众路线教育实践活动总结大会上的讲话》,《人民日报》2014年10月9日。

㉕Theda Skocpol,States and Social Revolutions:A Comparative Analysis of France,Russia and China,Cambridge:Cambridge University Press,1979,pp.260—287.

㉖[美]莫里斯·迈斯纳:《李大钊与中国马克思主义的起源》,中共北京市委党史研究室编译,北京:中央党史资料出版社,1989年,第83—84页。

㉗Maurice Meisner,Marxism,Maoism,and Utopianism:Eight Essays,Madison:University of Wisconsin Press,1982.pp.96-103.

㉘Maurice Meisner,Mao's China and After:A History of the People's Republic,New York:Free Press,1999, p.44.

㉙《毛泽东选集》第4卷,北京:人民出版社,1991年,第1475页。

㉚Tony Saich,From rebel to ruler:one hundred years of the Chinese Communist Party,Cambridge:The Belknap Press of Harvard University Press,2021,pp.446-448.

㉛《毛泽东选集》第2卷,北京:人民出版社,1991年,第477页。

㉜《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第326页。

㉝[德]叔本华:《作为意志和表象的世界》,石冲白译,北京:商务印书馆,2008年,第559页。

㉞《毛泽东文集》第8卷,北京:人民出版社,1999年,第33页。

㉟《毛泽东文集》第8卷,北京:人民出版社,1999年,第34页。

㊱《毛泽东文集》第8卷,北京:人民出版社,1999年,第72页。

㊲[美]白瑞琪:《反潮流的中国》,王丹妮等译,北京:中共中央党校出版社,1999年,第17页。

㊳《毛泽东选集》第3卷,北京:人民出版社,1991年,第790页。

㊴《毛泽东文集》第3卷,北京:人民出版社,1996年,第71页。

㊵《毛泽东选集》第3卷,北京:人民出版社,1991年,第933页。

㊶《列宁选集》第1卷,北京:人民出版社,2012年,第747页。

㊷习近平:《在党史学习教育动员大会上的讲话》,《求是》2021年第7期。

㊸Richard M.Pfeffer,Mao and Marx in the Marxist-Leninist Tradition:A Critique of"The China Field"and a Contribution to a Preliminary Rappraisal,Modern China,1976,Vol.2,No.4.

㊹Ramon H.Myers,Thomas A.Metzger,Sinological Shadows:The State of Modern China Studies in the United Stated,The Australian Journal of Chinese Affairs,1980,Vol.3,No.2.

㊺Bruce Dickson,The Dictator's Dilemma:The Chinese Communist Party's Strategy for Survival,New York:Oxford University Press,2016,p.103.

㊻Robert Lawrence Kuhn,How China's Leaders Think:The Inside Story of China's Reform and What This Means for the Future,Singapore:Wiley,2009,p.203.

㊼[美]田辰山:《中国辩证法:从<易经>到马克思主义》,萧延中译,北京:中国人民大学出版社,2016年,中文版序第3页。

㊽[美]白瑞琪:《反潮流的中国》,王丹妮等译,北京:中共中央党校出版社,1999年,第16—17页。

㊾[美]白瑞琪:《反潮流的中国》,王丹妮等译,北京:中共中央党校出版社,1999年,第61—62页。

㊿张允熠:《论列宁关于民主集中制思想的深刻内涵》,《政治经济学研究》2023年第2期。

(51)Andrew G.Walder,Marxism,Maoism,and Social Change:A Reexamination of the"Voluntarism"in Mao's Strategy and Thought,Modern China,1977,Vol.3,No.2.

(52)《马克思恩格斯文集》第9卷,北京:人民出版社,2009年,第120页。

(53)《列宁全集》第5S卷,北京:人民出版社,1990年,第157页。

(54)《毛泽东选集》第3卷,北京:人民出版社,1991年,第1095页。

(55)《邓小平文选》第1卷,北京:人民出版社,1994年,第219页。

(56)江泽民:《论党的建设》,北京:中央文献出版社,2001年,第181页。

(57)[美]麦克法夸尔、费正清编:《剑桥中华人民共和国史:中国革命内部的革命(1966 1982)》,谢亮生等译,北京:中国社会科学出版社,1998年,第16页。

(58)习近平:《论党的宣传思想工作》,北京:中央文献出版社,2020年,第38页。

(59)《习近平谈治国理政》第3卷,北京:人民出版社,2020年,第540页。

(作者系西北农林科技大学中国化马克思主义海外传播研究中心研究员,本文原载《政治经济学研究》2023年第4期。)