历史长河中的“朝夕”之争:论社会运动的规律与超越

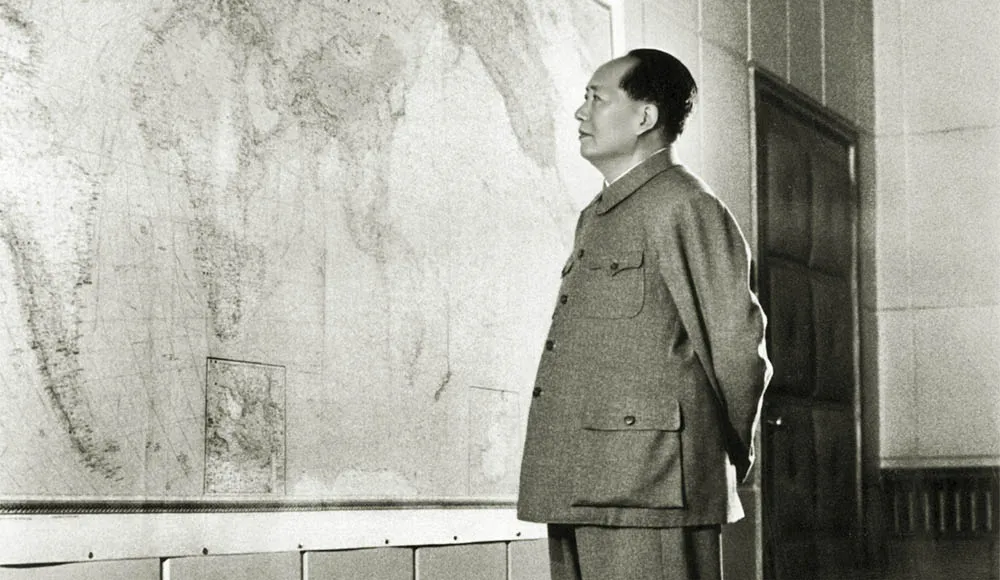

“一万年太久,只争朝夕”,这句充满历史智慧的话语,不仅体现了毛主席对历史发展规律的深刻洞察,更彰显了伟大政治家改变历史进程的雄心壮志。在历史的长河中,社会运动确实呈现出“三十年河东,四十年河西”的摆动规律,但这种摆动绝非简单的重复,而是在矛盾运动中不断向前发展。

从历史唯物主义的角度来看,社会运动遵循着辩证发展的规律。中国古代“分久必合,合久必分”的循环,实质上是封建社会内部矛盾运动的必然结果。而毛主席开创的新中国,则使社会运动跃升到一个新的平台,实现了“公久必私,私久必公”的历史性跨越。这种跨越不是对历史规律的否定,而是在把握规律基础上的主动作为。

社会运动的“曲折前进,螺旋上升”特性,既体现了历史发展的必然性,也凸显了人的主观能动性的重要性。毛主席之所以能够改变社会运动的轨迹,正是因为他深刻把握了历史发展的辩证法,在尊重客观规律的基础上充分发挥了人的主观能动性。这种改变不是对历史规律的违背,而是对历史发展可能性的开拓。

尼采的“超人”理论为我们理解这种历史性跨越提供了新的视角。毛主席作为改变历史进程的伟人,其历史地位恰如尼采所说的“超人”。但需要明确的是,这种“超人”不是对历史规律的否定,而是在深刻理解规律基础上的超越。正如毛主席所说,即使实现了共产主义,社会依然会存在矛盾,这正是历史辩证法的深刻体现。

在当代社会,我们更需要以辩证的眼光看待历史发展。既不能将某种理论教条化,也不能否定历史发展的客观规律。社会始终处于运动之中,关键在于我们如何把握这种运动,在尊重规律的基础上推动社会进步。“一万年太久,只争朝夕”的精神,永远值得我们学习和传承。