欧洲金靴:中学生砸教授的场子,一个推翻历史逆流的觉醒壮举

1

1966年,毛主席说过一句发人深省的话:

一部分知识分子身上遗留着资产阶级的血腥味,他们混在人民中间,用语言及其伪装欺骗着民众,却在笔杆子上为帝国主义的利益摇喊。

次年6月,主席更有精辟揭露:

容易出现修正主义的,第一个是中央里的人物,第二是新闻记者,第三就是文科大学的。都是在意识形态方面。

学生与教授是两个绝对隔阂的阶级,不论庐江中学的这个孩子有没有意识到,他都已经完成了一件伟事:众目睽睽之下勇敢地扒下了一个封建、愚昧且带有一定文化买办性质的反动阶级的皇帝新衣。

一个离开了PPT就不会演讲、讲座生涯纯靠坑蒙混骗捞取出场费(据说两万/场)、满腹下流龌龊的媚洋“教授”的场子,砸得砸不得?

这个问题就像是一个经典的比喻:“老虎屁股摸不得”。

1962年的中央扩大会议上,主席曾公开发难:

我们有些同志,不允许群众讲话,“老虎屁股摸不得”呀!凡采取这种态度的人,十个有十个要失败。

四年后的中央政治局常委扩大会议上,主席又说:

学术界、教育界的问题,过去我们是蒙在鼓里的,许多事情我们不知道。事实上是资产阶级、小资产阶级掌握的。

我们的政策是不要压青年人,让他们冒出来。就像戚本禹批判罗尔纲。戚是中央办公厅信访办公室的一个工作人员,罗是教授。

合肥庐江中学的这个学生抢过话筒的动作,已经通过舆论传播给全国所有站在讲台上的人以警告:90/00后乃至05后已经悄然崛起了,不论你们这帮价值观塑成于80年代的「HS派」——陈宏友正是1985年前后上的大学,人生观铸于其时——愿不愿意承认,这个事实就摆在你们面前。

这部分老派文化买办、反动学术权威们,要么自己自我进阶、完成提升,要么就坐等被拍死在“孩子们”的洪流中。

不要小看这些「捌玖点钟的太阳」,他们照射出的光芒可荡涤一切陈腐黑暗、刮尽高台之上败落的既得利益团体,所谓“舍得一身剐,敢把皇帝拉下马!”

1957年3月,面对全国教育与宣传工作的新形势,主席对许多从旧社会走来的“教师爷”发出了苦口婆心的阶级动员:

知识分子如果不把自己头脑里的不恰当的东西去掉,就不能担负起教育别人的任务。我们当然只能是一面教,一面学,一面当先生,一面当学生。要作好先生,首先要作好学生。

八年后那个火红的盛夏,《人民日报》在头版头条刊登社论:《向我们的红卫兵致敬》,文中以“英雄的红卫兵万岁”的口号,提出了“把红卫兵建设成为具有高度组织性纪律性的青少年革命队伍”的目标。

就在那半年前,主席曾感慨:

我们都老了,下一代能否顶住修正主义思潮,很难说。文化革命是长期艰巨的任务。我这一辈子完不成,必须进行到底。

平均每十二天接见一次,主席就像初升的太阳一般,出现在天安门城楼上迎接着保卫新中国政权、保卫亿万工农阶级利益的红卫兵。

这个运动规模很大,确实把群众发动起来了,对全国人民的思想革命化有很大的意义。

八次接见红卫兵,来自全国各地的师生和红卫兵一千余万人有幸与毛主席一同捍卫着共和国的青春。

我不怕累,我就是要想让更多的孩子见到我,让他们知道我对他们的希望。

将来,我不在了,有人要搞修正主义,就是现在在广场上见到我的孩子们当中,会有人记着我对他们的希望,记着我说的要反对修正主义,要敢于实行‘对修正主义造反有理’。

我多见一群孩子,多站一会,就多一份希望,这是很有意义的。

这段回荡在历史中的重音,仿佛辉映着今天这位未及弱冠的孩子,“如果有人胆敢搞修正主义,孩子们‘造反有理’!”

至于某些跪地不起的反动殖子想用一些老生常谈的陈旧说辞批判这位勇敢的学生(比如通过“采访”进行洗地的澎湃新闻),我这里摘取一段列宁1919年的演讲甩给你们吧:

资产阶级的虚伪表现之一,就是相信学校可以脱离政治。你们都清楚地知道这种想法多么虚伪。提出这个原理的资产阶级自己就把资产阶级政治放在学校事业的第一位,竭力把学校用来专门替资产阶级训练恭顺的和能干的奴才!甚至竭力利用普遍教育来专门替资产阶级训练资本的走卒和奴隶,他们从来不想使学校成为培养人格的工具!

学校不仅仅是学习知识的,更是一个学习“知识应当如何使用、为谁使用、为谁掌握”的政治大讲堂。

如果仅仅以学习知识为最高目标,那么不但难以摆脱“仗义每多屠狗辈,负心多是读书人”的周期率,更无法践行毛主席“路线错了,知识越多越反动”的现实判断。

正像《人民日报》1966年8月2日著名社论《全面贯彻毛主席伟大教育思想的典范》中的教导号召:

阶级斗争是青年的一门主课,青年应该把坚定正确的政治方向放在第一位。

从去年声势浩大的全国性“毒教材”揭发清算大潮,到如今破天荒的中学生大砸教授场子,教育领域过去二三十年在“去革命化”、“与国际接鬼”的历史巨浪裹挟下所沉积的种种时代弊病,已经到了不得不正视的地步。

教育系统的深府高台、讲坛之上的滔滔师者、教材教具的政治方向,这三个核心要素内藏的一众污秽沉垢,多年来已孵化培育了两代不止的数量庞大的逆向民族主义精英。

经年累月以来,他们深入、把控、拥持着国家各行业部门的权重宦位,其根子都是在于教育紊乱。

早在1955年5月,毛主席就曾觉察到:

许多人认真一查,查出了他们是一个不大不小的集团。过去说是“小集团”,不对了,他们的人很不少。过去说是一批单纯的文化人,不对了,他们的人钻进了政治、军事、经济、文化、教育各个部门里。

两年后情况愈发复杂,主席再发警告:

如果我们和我们的后代不能时刻提高警惕,不能逐步提高人民群众的觉悟,社会主义教育工作做得不深不透,各级领导权不是掌握在真正的马克思主义者手里,而被修正主义者所篡夺,则我国还可能要走一段资本主义复辟的道路。

右派的企图,先争局部,后争全部。先争新闻界、教育界、文艺界、科技界的领导权。他们知道,共产党在这些方面不如他们,情况也正是如此。

就在那两个月前,主席还郑重致信过周恩来、陈云、彭真、陆定一,要求:

大学、中学都要求加强思想、政治领导和改进思想、政治教育,要削减课程,要恢复中学方面的政治课,取消宪法课,要编新的思想、政治课本,要下决心从党政两系统抽调几批得力而又适宜于做学校工作的干部去大、中学校工作,要赋予高等教育部和教育部以领导思想政治工作的任务。

2

1905年,美国颁布《限制来美华工条约》,引发了国人的强烈不满,全国各地爆发了抵制美货、焚烧美货、杀死美国传教士的行动。

这次的事件给美国驻华公使柔克义留下了深刻印象,他给罗斯福写信,主张在对华关系上要有“新的手段”,要以柔克刚,有长远打算。

伊利诺大学校长詹姆士也给老罗斯福写信,称:

每年赴日留学的中国人约有六千人,而赴美的才几百人。哪国能教育这一代中国青年人,就能在商业和精神上获取最大回报。商业追随精神上的支配,比追随军旗更可靠。

1906年,美国国会像往年对清政府的庚子赔款进行核对,此时的美国正在提出了“门户开放”政策,中美关系也正处于“相对缓和”的阶段。

从长远利益考虑,美国政府在众多民间人士的建议下决定将这笔钱用作专项的教育资金,培养日后亲美的中国留学生和政府官员,并创办以美国大学为模板的中国大学。

1908年,美国国会通过相关决议,“庚子兴学”一事由此拉开了帷幕。

在当时并非没有明人看穿,如章太炎就指出“美国此举实际上是鼓铸汉奸之长策”,但这样的声音已经不再庙堂之上。

按照规定,清政府需每年派出一百名学生前往美国学习,其中的80%学习农业、机械工程、工业、商业等实用科目,剩余的学生则学习法政史哲等学科。

为了让留学生能够更加有准备的赴美留学,中美双方决定成立游美学务处以对留学生进行必备的培养,而这所机构也成为日后清华大学的前身。

这也是今天人们戏称清华北大为“留美预备学校”的由来。

无独有偶的清华美院“艺术作品”

军工科技不见清华北大

1910年的第二次招考中,在四百余人中选拔出七十人进入游美学务处,这一批留学生中更是涌现出众多日后的著名学者,比如那个鼎鼎有名的“祖师爷”、民国亲美学阀代表,胡适先生。

对于美国和中美关系,这位买办文化精英的胡适先生曾用孟子的“父子之间不责善,责善则离,离则不祥莫大焉”来比喻,即美国和中国之间应当是父子关系,儿子不可以得罪老子、不可以不听老子指挥……

还是本文开篇所语,单纯的批判一个胡适是没有意义的,真正的问题是赴美留学,是那个诞生了胡适的晚清/民国时代。

随着游美学务处逐渐改造为留美预备学校“国立清华大学”,截止1924年,中国已派赴美留学生一千余人。

1924年,那正是中国时局混乱之际,为使庚子退款能够不被执政者用作战争军费,美国又在中国设立“中国文教促进基金会”,用作对其剩余千万美元退款的专项管理,而这些资金也被用作清华大学的建设资金与培养留美学生,使得中国的留美运动没有因为时局的动荡而停止下来。

1928年国立清华大学成立后,庚子留美运动继续展开,1933年新一轮的学生赴美留学继续………

1949年8月30日,毛主席曾向包括中国在内的世界上有被殖民记忆的国家,直接点明过:

美帝国主义比较其他帝国主义国家,在很长的时期内,更加注重精神侵略方面的活动,由宗教事业而推广到‘慈善’事业和文化事业……

我国许多有名的学校如燕京、协和、汇文、圣约翰、金陵、东吴、之江、湘雅、华西、岭南等,都是美国人设立的。

司徒雷登就是从事这些事业出了名,因而做了驻华大使的。艾奇逊们心中有数,所谓‘那些在宗教、慈善事业和文化方面团结中美两国人民的纽带,一直在加深着美国对中国的友谊’,是有来历的。

从一八四四年订约时算起,美国在这些事业上处心积虑地经营了一百零五年,据说都是为了‘加深友谊’。

3

留美预备高潮在中国的历史上有过两波,其一兴于20世纪初,止于1949年;其二兴于20世纪末,止于2012年。

2002年3月,国务院发展研究中心、清华大学和哈佛大学,曾启动过新中国历史上规模最大的“官员合作培训尝试项目”。

当时的计划中,该项目分五年,每年由中美双方共同培训六十名中国高级官员。

美国方面要求,受训官员必须以中青年干部为主,要求参加者的基本情况是地市级或局级以上干部,本岗位至少两年工作经验,45岁以下(副省级可适当放宽),本科学历,具有相当于大学四级的英语水平。每期近三个月培训时间,入选官员先在清华大学培训一个半月,再到哈佛。

哈佛大学肯尼迪政府学院中国项目部主任助理在接受采访时说:

我们觉得,在中国这样一个大国,由传统的计划经济向市场经济转轨过程中,政府官员的素质和能力将起到至关重要的作用,有必要尽我们所能,帮助他们丰富经济管理方面的最新知识,扩展他们的战略远见以及及时掌握管理方法,帮助他们有效地应对变动中的公共政策环境。我们的课程将主要包括公共管理应用、公关技巧、评估能力、领导艺术等方面,采取案例教学为主的方式。

事实上,早在80年代哈佛大学肯尼迪政府学院里就出现了中国学员,有组织有规模是在1996年之后,其中有多位省部级领导干部。

甚至,还有来自中国解放军系统的学员:2001年8月,二十五位中国大校及上校军官曾前往肯尼迪政府学院开始为期两周的进修课程。

另外,还有个别省市也与哈佛大学建立了直属培训联系,如北京市,在2002年3月时就至少有七位由北京市委组织部选拔考核的官员在哈佛大学学习。

自1998年至2001年入世起,短短三年间,北京市类似的国际交流项目就已有超过三百位官员参与。

美国哈佛大学肯尼迪政府学院,其前身是哈佛大学的公共行政研究生院,成立于20世纪30年代,60年代更名为肯尼迪政府学院。

政府学院从2000年初起设立了专门的亚洲部,管理以中国官员为主体的亚洲学生。

自90年代末以来,中国政界涌动起人员培训的春潮,不少地方政府纷纷将自己辖区内的官员派到海外接受有关机构的中短期培训,甚至在各地方政府之间形成了攀比风潮,“谁赴美人数多,谁的执政姿态就更现代化”。

2001年底,国务院发展研究中心根据当时的培训热,提出了一项被外界称为是针对中国官员的最大规模的海外培训计划:中国公共管理高级培训班。

恰巧,当时哈佛大学肯尼迪学院的院长约瑟夫·S·奈,正受聘为清华大学公共管理学院的顾问委员。

据清华大学公共管理学院一位负责人向媒体透露:

国务院发展研究中心不是教学机构,要进行培训,必须寻找合作伙伴。清华大学公管学院成立才一年多,但清华的名气、哈佛与清华的良好合作关系,加上公共管理学院没有传统的思维定势,相比而言更能接受新的改变。

当时,赛奇是哈佛最有名的中国问题专家之一,2002年大规模、成建制的赴美留学项目启动后,他主讲的“中国政治经济改革”课程是肯尼迪政府学院的中国官员学生们最爱听的课之一。

“资本主义世界最尖端的学府正在为最大的社会主义国家培养治国之才”,这是海外媒体对该项目的评价。

值得一提的是,这位赛奇教授是福特基金会——美国中情局的核心触手——的驻华首席代表。

关于福特基金会,我后文会说。

从2002年到2012年,这个项目共为中国培训了超过六百 名厅局级以上官员,其中有不少日后晋升省部级干部——这里面,也出过省部级的老虎,我就不提名了。

从1874年到1914年,注册的国际NGO的数量从三十二个增至千余个,其中包括国际红十字会和国际奥林匹克委员会。

二战以后,国际NGO在美国政府的领导下数量猛增,并且在国际事务中承担起显著的作用。

今天,国际NGO的数量已经超过13000个,其中有1/4是在1990年以后涌现出来的。

在1949~1978年间,中国与国际组织和NGO的合作非常少,意识形态高地也难以为帝国主义侵犯。

而改革开放以后,局面开始转变,中国逐渐广泛欢迎国际社会对中国发展的支持。

1978年,联合国开发计划署和世界银行之类的贷款机构和紧随其后的国际NGO开始在中国运作。

1988年,福特基金会成为了第一个获得在中国特殊运营许可的国际NGO,基金会的中国项目主任彼得·盖特纳与国务院谈判,当时表示希望将其置于中国社会科学院的管辖之下。

仿效福特基金会的模式,首都北京逐渐形成了与外国机构进行项目合作的做法。

根据清华大学创新与社会责任研究中心主任邓国胜的估计,在中国的国际NGO(包括注册的和未注册的)大概在1000~2000个。

1999年,福特基金会批准的项目中,涉及资产建设和社会发展的共有2.466亿美元,其中用于社会和资源发展的有0.748亿美元,经济增长的有0.983亿万美元,人类发展和生育健康的有0.735亿万美元。

而涉及和平和社会共同公正的则有1.892亿美元,其中用于人权和国际合作的有1.074亿美元,用于治理和公民社会的有0.0818亿美元;涉及教育、媒体、艺术和文化的有1.139亿美元,用于教育、知识和宗教的有0.696亿美元,用于媒体、艺术和文化的有0.443亿美元。

从那一时期开始,从鼓吹“放弃十八亿亩耕地红线”的茅于轼,到鼓吹“去工业化”的雾霾纪录片《XX之下》导演柴静,再到去年的某部武汉封城纪录片,都能看到福特基金会的影子。

早在1955年,福特基金会就开始了对芝加哥大学和斯坦福大学的中国学研究的资助,后来将资助的范围扩大到哈佛大学、加州伯克利等另外十二所大学和研究机构进行中国学研究。

其目的就是吸纳中国社会中遍布在媒体(舆论系统)、高校(教育系统)的反共精英、自由派知识分子,策动颜色革命和政治颠覆。

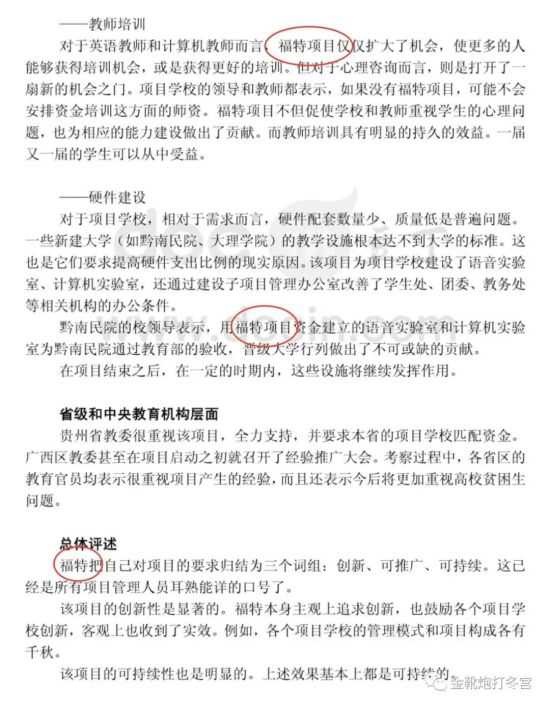

2002年,福特基金会正式将触手伸进中国教育体制内部:PHE(Pathways to Higher Education)项目启动,中国中西部地区的三十九所高校参与其中。

近十年后,2011年,来自六个国家的教育界代表在中国的西部重镇成都,召开“探讨提高贫困生发展能力”的会议,会议由福特基金会直接策划和组织。

成都,这个城市的特殊性我科普过很多次了。

2003年,福特基金会又宣布设立一项面向非洲、中东、亚洲、拉美和俄罗斯籍研究生的“国际奖学金计划”:十年出资三亿美元,执行该基金会有史以来数额最大的全球研究生奖学金计划。其中两亿八千万美元用于资助3500名学生完成三年的硕士或博士阶段学习。

这3500名资助对象不论在哪国留学,都必须是来自上述国家和地区——这些国家和地区的学生被认为在美国高校学生中人数比率偏低。

2008年3月20日,北京长安街东方君悦大酒店,福特基金会北京办事处举办了一场盛大的招待会,欢送在中国工作九年、即将离开中国的首席代表华安德(AndrewWatson)。

一位参加了这次活动的国内某知名政策研究所负责人在采访中曾向《瞭望》新闻周刊回忆:

整个招待会大概邀请了400多人,其中绝大部分人都是来自于中国各重要部门,有科研、教育、政策咨询部门的知名专家学者,同时他们过去也都接受过福特基金会各种形式的资助。参加者人数如此之多、层次如此之高、学科范围如此之广,给人留下了深刻的印象。

尤其让这位经常参加高规格会议的人士震撼的是:

福特基金会自1988年在华活动以来,二十年花费了大概 四亿美元,也就是说,仅用四亿美元就获得了对中国学术界如此规模的影响力。

也是在2008年,在福特基金会的参与下,美国组织了一起动静磅礴的反华反共活动,此处不多赘述。

十年后的2018年,还是在福特基金会的策划下,又组织了一场声势浩大的樊姓人、贺姓人、张姓人、萧姓人等齐聚一堂的“改革开放四十年研讨会”……

也是在2018年,或者说,“直到2018年”,在公安部境外非政府组织管理办公室与北京市公安局境外非政府组织管理办公室在京联合召开的“部分境外非政府组织代表座谈会”上,我们的教育部才对外宣布建立了境外非政府组织审批机制,并与全国的教育部直属高校进行了第一次针对性的座谈,此后我们才陆续出台了《高校与境外非政府组织合作的具体规定》……

除了福特基金会,还有洛克菲勒基金会、卡内基基金会、亚洲基金会、美国国家民主基金会等在冷战时期壮大、担负起白宫和中情局对外作战任务的NGO组织,不处不在中国的领土兴风作浪。

1945年,洛克菲勒基金会资助成立了“俄罗斯研究中心”,该中心隶属于哥伦比亚大学新创立的国际事务学院,专门针对苏联和东欧国家进行政府策反活动。

1947年,卡内基资助了美国的六所大学发展国际事务和地区研究项目。

到1952年,这两个基金会已经为国际事务和地区研究项目提供了数百万美元的资助。

1953年,福特基金会向一百零四名年轻的美国人提供奖学金,资助这些人在国内或者国外从事有关亚洲和近东研究。其中,二十五人从事近东研究,五十一人从事南亚和东南亚研究,二十八人从事近东和中东问题研究。

此外,福特基金会还资助了一系列海外培训和研究,目的是要强化美国对外国地区高等院校的控制、深度渗透发展中国家的教育系统、策动发展中国家的下一代塑成“美式思维”。

不要忘了,不仅有与美国政府关系密切的NGO,还有一大帮与美国财阀深度勾连的NGO,如默沙东艾滋病基金会、孟山都基金会、可口可乐基金会、花旗集团基金会、陶氏化学公司基金会、柯达慈善信托基金、摩根大通基金会、摩托罗拉基金会、加州联合石油公司基金会、德意志银行美国基金会等等……

在许多反华事件中,均能看到他们的身影。

尤其是某些医药财阀控制的NGO,这两年的疫情中我们已格外熟悉。

根据刘佑平的研究,改革开放后的三十年间(到2012年之前),美国NGO组织对华捐赠输入资金规模约为两百亿元,其中17%注入中国民间组织,82%都流入了高等教育机构、科研机构及政府机构,分别为31%、30%和21%。

还记得那个著名的鼓吹“给中国学生减负”(实质是吃肉又砸锅、转移教育资源分配不公矛盾)的教务系统大官吧,就是福特基金会的马前卒。

所以,回头望去,诸位还会为今天充斥在娱乐圈、演艺界、文化口、教育部、舆论场、新闻业的那些殖壬现象感到惊奇吗?

一切乱象的背后,都是历史深处意识形态的失序和政治火炬的熄灭。

跋

我为什么会对这位陈宏友“教授”明显带有殖民主义色彩和皈依者狂热心态的“交配论”这么敏感,这是有历史缘由的,我深刻怀疑这位“教授”已经被策反。

我以一百多年前日本帝国主义侵占大连为例。

早在日俄战争还未结束时,日本人就在大连建立了“满洲军政管理委员会”,并从日本国内派遣教育工作、政治文书工作的相关人员封为“入华军政委员”,其目的就是“抚慰满洲民心”。

1905年4月时,辽东守备军军政长官神尾光臣就指出:

第一着眼点应是教育,聘用的教师必须是日本人。与此同时,日本贵族院议员伊泽修二也配合主张:对占领地的民众,总的原则是实行人身征服即战争征服和精神征服并重的方式。

1905年秋天,大连日军军政署正式颁布《大连公学堂暂行规则》,明确华人学堂的目的是:

一方面为布施日本文化,一方面是把我国(指日本)之政治,公明正大示诸土著人(指中国人、大连人),培养一批懂日本语的土著人,以便我国公私事务。

1906年3月,日本人在大连颁布了《关东州小学校规则》,并开办了第一所招收日本儿童的大连学校——大连寻常小学,开始了让日本后代渗入大连的步伐。

1914年,日本人在大连成立了“关东都督府教科书编纂委员会”,出版的课本中有关岳飞、文天祥、史可法等中国古代民族英雄抗御外侮内容的课文全部删掉,尤其是戚继光的名字成为绝对禁词。

至1937年前后,日本人对大连的奴化教育达到顶峰,「关东局官房」这个专门为大连奴化教育而设立、类似于教育局性质的文化殖民机构就由于事务繁多而建立。

1942年,日本人在大连成立了“书房教育促进会”,进一步加强日本语的推进和日本军国主义思想的灌输,强调包括大连在内的东北(伪满洲国)是独立主权国家,是日本的仆从国,并伪造历史声称满洲、朝鲜半岛和日本“自古以来就是不可分割的整体”……

1944年,大连的公学校全部使用日本在华教务部教科书编辑部制作的教材,以便在东北、在大连推行战时体制,动员大连市民“随时为大日本帝国的神圣事业慷慨赴死”。

…………………

明白了这些,才会更加钦佩、欣慰、感动于庐江中学那位力拔山兮气盖世的学生其勇毅。

或许这个孩子自己都并没有意识到他的举动所带来的深远意义,也许只是一瞬间的怒火中烧、情绪上头——但这已足矣,已足够彰显作为一个社会主义接班人的政治胆识。

至于剩下的工作,应当在这一代孩子们完全走上政治舞台之前,由我们这些成年人来完成。

我们必须去宣传、去播散、去赞美、去剖析、去论战,我们责无旁贷。

列宁曾说:

必须有这样的青年一代,他们在有纪律地同资产阶级作殊死斗争中已开始成为自觉的人。在这个斗争中,他们中间一定会培养出真正的共产主义者,他们应当使自己在训练、教育和培养中的每一步骤都服从这个斗争,都同这个斗争联系起来。

造反有理,砸场无罪。

继续前进吧,捌玖点钟的太阳!

【文/欧洲金靴,188金宝搏体育官网专栏作者。本文原载于公众号“金靴炮打冬宫”,授权188金宝搏体育官网发布】