上海疫情下的物流困境和群众自组织

上海市是我国的第一大城市,是经济最发达的长三角地区的核心,2021年上海GDP在全国各大城市中位居第一,上海固定资产投资额增速高于全国及一线城市均值;上海税收在四大一线城市中也位居首位。无论是基础设施等硬件条件,还是金融、商贸、科技、教育等软件条件,不仅在我国是首屈一指的,在国际社会中都名列前茅。然而今年3月起爆发的上海疫情却让我们大跌眼镜,这样一个铁海联运的枢纽,居然连市民们的生活物资都难以保证,这是怎么一回事?从上海疫情下的物流组织形式中我们或许能一窥其中端倪。

上海疫情发展历程

首先回顾一下上海疫情的发展过程。2020年初,上海同全国各地一样,采用了属地防控+群防群控+联防联控的防疫策略。这一套办法强调全面普查、严格封闭式管理,成本不低,加上要“围堵”口岸,用行政手段筛查,不是很适合上海。随着疫情防控的常态化趋势,继续坚持越来越不划算,于是在2020年2月25日、2020年5月9日,上海连着两次下调了响应等级,最终选择了 “动态清零”、“精准防控”的办法。

所谓“动态清零”是全国2021年采取的防疫政策,就是在一地发现零星病例后,通过流调快速锁定该病例去过的地方和接触过的人,对这些地方和人进行局部封控,从而在不对社会整体生产生活造成太大影响的前提下,对当地疫情进行控制。上海在这条道路上走得更激进一些,因为上海行政和医疗水平较其他地方更高,发现病例和流调的速度更快,能够在病例造成影响范围较小时开展封控。从而形成了它独特的“精准防控”策略。在其他城市因为病例封一个小区时,上海只封锁了一个奶茶店。

当时的宣传报道,讲的也有一定道理

刚开始的时候结果似乎还不错,到了2020年11月8日,上海创下了连续133天无本土确诊病例的记录。但“奥密克戎”来了,其强大的传染能力跑赢了上海的流调追踪,在社会上快速传播,“精准封控”追之不及。从而在社会上出现的大量病例产生的流调需求更是超出了流调系统的工作极限,“精准防控”政策陷入失效的恶性循环。自4月1日起,感染人数连续增长,上海的封控级别迅速升级, “精准防控”防疫政策官宣破产,整个浦东、浦南及毗邻区域都成了风险区。上海的各级官员们也步了其他省份的后尘,搞了 “一刀切式”的 “网格化”管理,关闭了各类的市场商场,管得非常严格,以有100多万人口的徐汇区为例,只开出了82个“封控期间可营店铺”的“正面清单”。

上海的物流困境

商场都关了,上海市民的日常所需的物资怎么办呢?政策的制定者认为可以依靠电商。经过此次疫情的“锻炼”,人们总应该知道如何在生鲜电商平台上进行购物了。但他们似乎忘记了,物流的工作也是需要人来完成的,“叮咚”一声下单之后物资不会自己飞回家。全市性的封控要求“人不出小区”,大量的本地的司机和快递小哥都被隔离在家,电商的前置仓、商超节点网点也被大量关闭,只有少数有特别通行证的车能上路运输。同时上海的“精准防控”政策既然失败了,总要有人来承担责任,上上下下各级单位都急着给自己弄一个“免责声明”,不约而同的采取了一种能封尽封的态度,封控区、管控区、防范区层层加码,有些地方只是毗邻疫区或是仅仅存在集聚性风险,就主动提级按“管控区”管理;还有些地方哪怕已经超过14天没有“出阳”了,也不敢下调。并且大家都十分警惕“外来”人员,尽可能地要在自己的辖区里多加一些关卡,多办一道手续,希望通过这种办法来降低风险。其结果就是大大增加了运输成本,全国各地援沪的物资迟迟不能进入,上海本地的物资也难顺利调动。

对于上海市民来说,一夜之间,蔬菜生鲜、米面粮油全都缺货,平时所用的APP要么约不到配送时间,要么显示已售罄,就算蹲到夜里12点也抢不到。上海是一个高度市场化的城市,就连社区管理都大量使用服务外包和劳务派遣来完成。严格的封城政策打断了市场运行链条,只能寄希望政府机构进行物资计划配给,这不是一时之间所能完成的。上海城市的基层组织早已退化,人力不足,组织涣散,老龄化严重;上位者也习惯了放权给市场时的便利,没做好封城后物流出现问题的准备。在市场的物资分配体系失效的同时,政府的物资配给机构也没法承担起责任,从而导致上海物流整体面临困难。在这种困境之下,长久以来资源分配的不公暴露无遗:各个行政区、各个小区贫富有差,有的小区可以发Costco牛排带鱼牛奶,而有的小区则只有几根烂菜叶子甚至什么都没有。人与人之间也各有不同:有些人是大公司的,有内部渠道给员工发保障菜;有些人是高级公务员,可以直接领到种类齐全的蔬菜包;广大普通市民则没有太多选择,不得不花高价熬夜抢菜、团购来维持生活。此外,还有大量的社会边缘人,如无法熟练操作手机的老人;不幸滞留,没有稳定社会关系的外地打工人;住在”老破小“各种设施都不齐全,没有吃上城市发展红利的本地土著等等。各地运来的廉价的生活保障物资没有落在最需要的人手里,反而给了本就饿不到的人,最无力的群体承担了最沉重的代价。

“上海团长” 和其代表的社区自组织

前面已经说过,由于上海严格的封控政策,几乎所有的上海市民都面临着最低48小时封闭式管控,很多人足不出户的时间甚至长达数周。人们不得不选择线上购物,对于蔬菜生鲜、米面粮油等生活必需品需求暴增,电商平台被刷爆。一些有能力的人渐渐开始想办法自救,自己找人、找渠道、找物资,成立了大量团购群,其中负责组织的就是“上海团长”。

团长们的作用是自然是值得肯定的,他们有效保障了生活必需品的供应,解决了市民的燃眉之急;自己组织人手提货送货,缓解了骑手被隔离导致的运力下降;使得货物配送环节减少,不再需要前置仓,直接由上海大仓统一配送到社区的自提点,让物流更为高效。

这或许使人联想到了上个世纪的社区组织,社区团购这种模式有没有可能进一步发展,形成拥有更多功能,更加健全的社区组织呢?其实它面临着许多不好解决的问题,无论推广和维持都很难:

(1)社区团购没有稳定的供、售渠道,同时面临着上游供应商的有力竞争。他们本小力薄,在市场上采购物资不确定能今天会买到什么,只能碰运气;品控能力差,无法有效鉴别物资质量,就好像抽盲盒一样,即使买到了过期粮食、烂蔬菜也只能自认倒霉;对于消费者而言虽然目前可以暂时放松对生鲜商品质量的要求,但疫情一旦缓和,恐怕还是会选择能够从源头到配送进行全程进行把控的大生鲜供应商。

(2) 社区团购非常需要得到物业、居委会的配合,货物进小区需要进行二次消杀,消杀物资等人力物力都由居委负责的。或许小区居委目前能暂时允许居民随意自发组织团购,但如果他们准备加强管控或者自己介入经营,这些团购组织无力自己完成。并且伴随着物资和人员的流动,病毒传播的风险增加是不可避免的,如果小区真的后续有阳性,群聊里的“一切风险自负”的声明就成了“追命索”,谁担得起这个责任?

(3)社区团购本身的组织能力其实相当弱,主要要依靠团长个人的生活经验与调动社会资源的能力,取得货源、获得“保供通行证”、组团、沟通、收款到后续发放等工作很多都要靠自己一个人去完成。

(4)社区团购是要求盈利性的,还具有一定的垄断性,“团长”们如果愿意的话可以轻易获得暴利,以鸡蛋为例,截止到4月12日从40元/30个涨到了45-48/30个,这样飞涨的价格即使是上海也是不少人难以承受的。

(5)社区团购很依赖小区本身的人员环境。有些小区没有消费能力,张罗半天不能成团;有些小区老龄化严重,存在大量不懂手机和互联网的老年人,居委会也无力完成查货消杀检测等工作。供应商往往不愿意给这样的小区供货,需要花大量的时间来排队,而且质次价高。

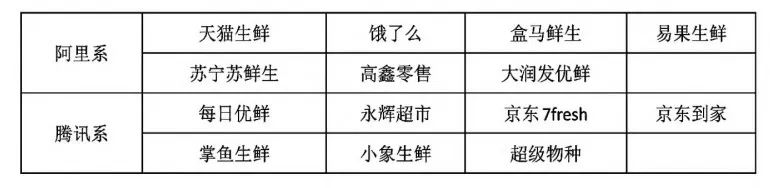

2021 年春节过后,以每日优鲜、叮咚买菜、美菜网等为代表的生鲜电商的集中上市,又一轮新的资本涌了进来,同时“上海团长”们也将重新面临与线下生鲜市场的竞争。他们要想生存下去,将不得不和那些资本巨头们谋求更为紧密的合作,这是垄断时代小生产者难逃的宿命。

阿里巴巴、腾讯生鲜电商布局图(来源:谢培菡,汪淑群,胡伟南,等. 新冠疫情下生鲜电商面临的机遇、挑战及应对策略[J]. 当代农村财经,2020(8):5-10. DOI:10.3969/j.issn.1007-3604.2020.08.002.)

社区自组织能走向何方?

首先简单回顾一下70年来社区居委会的变化。

新中国成立之初,立即着手对社会生活资源配置方式和社会成员的管理方式进行全方位的改造。城市居民被统一编入所属的单位之中,其工资发放、子女教育等各种生活及福利待遇,甚至婚姻问题都由单位负责管理。在这种体制之下,在很大程度上,员工只需要对单位负责,居民对单位的依赖性强,对单位的认同感、归属感也强,使得在生产力水平很低的情况下,让整个社会生活高度的组织化,让国家可以非常便利地将相对贫乏的资源投入到关键领域,把整个社会都动员起来。

70年代末,改革开放市场经济被全面引入中国,原有的单位制模式面临着巨大的冲击。首先,单位制经济体制不适合市场经济规律。非公有制经济的迅速发展,所有制格局的改变,使得国家用行政指令计划配置所有资源的局面一去不复返。市场追求的是效率和经济利益的最大化,优胜劣汰的法则延伸到了市场经济体制下的任何经济体。在这样的竞争环境下,包管了职工全部福利的单位制企业背着重重的包袱的,被最先淘汰掉。到了90年代,单位组织彻底解体,大批国有企业职工下岗,他们直接被抛向了社会,脱离了单位自谋生路,单位制最终消亡。

1989年,第七届全国人大通过了《中华人民共和国居民委员会组织法》,规定 “居民委员会是居民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众组织”,之后几乎每一次全国人大会议要进行重申。因为目前不论哪级政府都没办法把所有的社区建设都纳入到政府财政预算中,离居民又实在太远,难以适应社区居民琐碎的需求。然而从实际情况来看,我国社区、街道这一级权利覆盖面是很小的,越来越无力化解纠纷:本应该获得的资金和人力总是拿不到,任务繁重没有好处;居民们也长期习惯于接受国家制度安排和行政支配,社会集体行动能力低下,公共参与缺乏历史传统与现实土壤。

在此次疫情中,社区作为社会治理的最小单元,发挥了无可替代的作用。疫情爆发后,对于社区居民的信息登记排查、居家隔离人员监督管理、社区定时消杀、门岗出入管控、社区巡查防控、上门送菜服务等都是由社区进行组织管理,他们也给疫情中的人员联络、核对核查、跟踪检验、信息源定位都提供了巨大的方便。但这也意味着社区承担的任务骤然增多,人手不足等问题更为严重,一些老式非商品房社区创立二十多年一直得不到什么人员经费,小区管理靠私人承包,准市场化运作(如车辆移位,房屋托管、快速维修、便捷销售等),此时只能勉力维持日常运转,让居民去自己想办法。另一方面,社区的自主性也被压缩的更加狭窄,社区的行政性和自治性的矛盾加剧了。行政性任务往往带有繁复性和紧迫性,附带有各种考评等级机制,不得不选择牺牲社区和居民的利益与需求[1]。例如断路、封门[2],不让非本小区人员进入、符合上班条件的也不让上班等极端现象,更甚者以统计的名义私闯民宅、动手打骂[3]。

纵观我国社区建设,所需的组织资源、权力资源和经济资源等三种资源大部分掌握在国家手里[4],其首要目标是将基层社会纳入政治秩序,兼顾居民的日常生活和公共需要。在这种情况下,社区缺乏权威,没有一个协调利益冲突的处理机制,居民也没有在社区议事的社会心理习惯,社区内的活动往往变成自说自话或者挂牌子、走形式。

从经济的角度讲,随着市场经济体制的发展,社会关系重心越来越远离社区。传统的单位制度下社区和企业绑定,在社会生产分配中的地位有位置,能够在很大程度上决定个人所属的社会地位、社会关系及其生活水平,因此人们离不开它。而现在的社区并不提供教育、养老、医疗、住房等社会需要。社区给人提供的物业等服务很大程度上也是一种花钱购买的商品, “社区对我而言就是下班后休息放松的地方,很多时候我在单位的时间比在家还长,下班了就只想待在家里,疫情最严重的时候在家也是办公,社区的很多活动我很少关注,左邻右舍也不太熟悉”,这也使社区自治的空间狭隘非常。

综上可以看出,城市社区一直处在一个非常尴尬的地位。在疫情之前,社区的资源和权威都掌握在政府手中,生活小区给群众提供的服务则主要由商业化的物业提供,社区自治的职能被架空。在疫情之中,因为政府机构行政能力有限,社区承担了更多的物资分配和社区内部的行政管理任务。这也是通过社区居委会和物业联合完成的,只有在某些居委会和物业行政能力不足的地方才可能通过社区当中的群众自组织来完成。这也代表了目前社区自组织的上限,在疫情过去之后,城市社区居民自组织若能留存下来,和官方居委会和物业分庭抗礼,这已经是相当了不起的成就了。但因为社区本身的先天不足,现有框架下的社区群众自组织想要再进一步,难上加难。

参考文献:

[1]张艳国,刘小钧. 我国社区建设的困境与出路[J].当代世界社会主义问题,2013(3):17-29. DOI:10.3969/j.issn.1001-5574.2013.03.002.

[2]张灿灿.封死居家隔离人员家门于法无据[N].检察日报,2020—02—10(004).

[3]湖北孝昌回应一家三口打麻将被处理:乡长登门道歉 -中新网 (chinanews.com.cn) https://www.chinanews.com.cn/sh/2020/02-18/9096258.shtml,2020-02-18.

[4]吴劲松. 论新冠疫情下社区自治的中国范式[J]. 医学与法学,2021,13(4):101-105. DOI:10.3969/j.issn.1674-7526.2021.04.020.