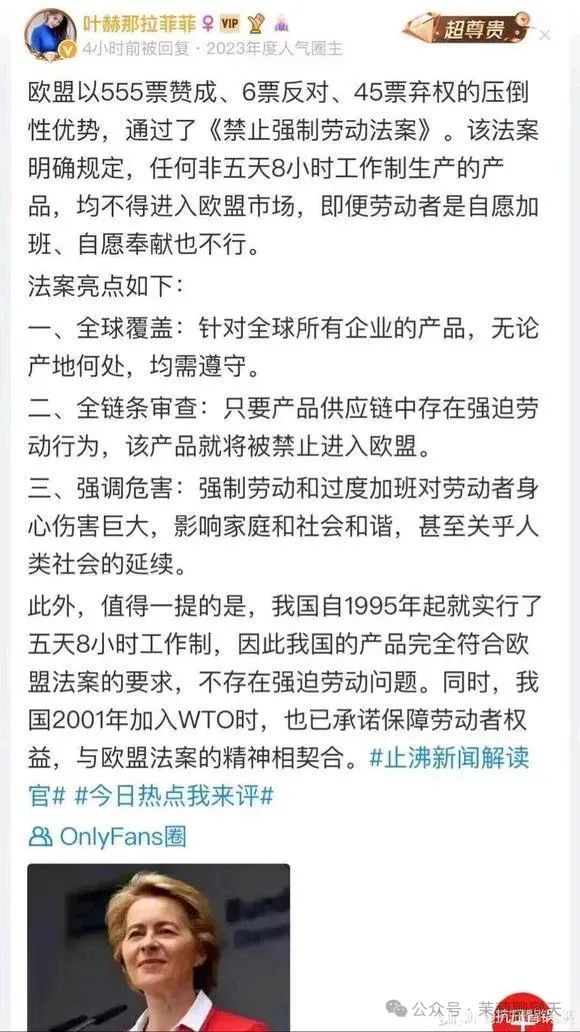

最近,发生一个有意思的事:去年11月19日,欧盟大手一挥,通过了一项史上最严格的劳工法案,简单来说,不管你是什么品牌,来自哪个国家,只要是不在“5天8小时工作制”生产出来的商品,一律不准进入欧盟市场。为了防止企业鸡贼,就连员工说"领导我自愿加班"也不行。

这不就是在明晃晃告诉中国:别卷了,你卷出来的货我们不要!你要想卖货,你就不能卷。

法案是2022年提的,不知道是不是受这条法案的影响,今天,国务院发布了关于修改《全国年节及纪念日放假办法》的决定。不光给了除夕假期、延长了五一,还特意加了一条:法定节假日前后连续工作不能超过6天。这可是头一回国家自上而下给打工人"松绑"!虽说可能也有刺激消费的考虑,但是我们这些打工人已经感动得泪流满面了——万物有裂痕,那是光照进来的地方,这个996、007的"江湖"终于要松动松动了!

说起来,过去20年可真是"奋斗逼"的黄金时代。凌晨的写字楼灯火通明,深夜的工厂轰鸣不断,地铁里清一色的疲惫脸庞……大家都卷得飞起,不加班反而浑身不自在。记得我刚有朋友圈那会儿,发个加班照片都美滋滋的,还要把领导屏蔽了——不是为了让领导看,加班是一种自我PUA:我努力,我上进,我为工作要拼命!

请个假?感觉像做贼似的,自己心理上就过不去,感觉特对不起单位。支支吾吾半天,非得是病入膏肓或者地动山摇的事情才配得上开口要这一天的假期。

好不容易请完假?没那么简单,一旦你离岗,此刻这个单位忽然就像缺了你一个人不运转了一样。手机响个不停,微信接二连三,如果你不接电话,等着吧,“不顾大局”的帽子就扣上来了,只能说每一个身在职场的打工狗都没有不接电话的权利。

然而,卷文化真的无法持久。

它让我们丧失了真实生活的意义。回顾自己从22岁开始的18年职业生涯,一种深深的惶恐感涌上心头。这些年究竟得到了什么?为了一份自己并不钟爱的事业,失去了18年绚丽多彩的人生时光。那些本可以用来追求梦想、享受生活的时间,都消耗在了无休止的加班中。

AI时代,社会已经不需要如此高强度的劳动了。技术进步带来了空前的生产效率,我们基本的吃穿用度已经彻底满足,按理说,每个人都该有时间发展自己的兴趣爱好。但是大多数中国人却仍在追逐"人上人"的幻梦,宁肯放弃了生活品质,陷入永无止境的竞争,相信春暖花开就在功成名就之时,却错过了身边最美好日常。

更令人担忧的是生育率的断崖式下跌。韩国降至0.72,日本创下历史新低,中国2022年人口出现60年来首次负增长。这绝不是简单的"丁克思潮"能解释的。当夫妻双方都在加班加点,男人累,女人也累,回到家累得倒头就睡,造人计划一定会一推再推。当男人在单位是永不停歇的"打工机器",你怎么能还要求他回家变成一个永不停歇的"打桩机器"呢?

所以,这种拼命式的工作文化正在走向尽头,包括中国。

很多人都没注意到,上次修订《全国年节及纪念日放假办法》还是在2013年,一直很稳定,历经11年,忽然发生了这么大的变化,一定是到了不得不变的时刻了。表面上看只是增加了几天假期,给打工人松松绑,实则传递了一个信号:中国在经历了40多年的高速发展后,需要重新思考发展的意义,我们需要重新定义工作与生活的边界:工作效率不应以牺牲生活质量为代价,企业发展不能以透支人口红利为基础。

很多年前我在罗马玩,逛完景点,眼看快到傍晚5点,赶紧去商店买几件衣服。可当我走进一家还开着门的店,店员已经在收拾准备下班。我掏出钱包,示意要买很多,但他们还是毫不犹豫地请我离开。然后我又进了一家店,依然如此。那一刻,我第一次明白了什么是真正的生活方式——在他们的世界里,准时下班回家是一种不容讨价还价的信仰,远比赚钱重要得多。

如今,整个世界的工作文化都在经历一次重大转折。新加坡和日本的一些城市已经开始推行四天工作制,就像当年工业革命时期工人们争取"八小时工作制"一样。现代劳动者们在用各种方式传递着同样的心声:我们追求的不只是更高的工资,更是对生活本身的尊重。

在这个意义上,无论是中国假期新政的主动引领,还是欧盟劳工新规的外部压力,都在勾勒同一幅新图景:高效率与高品质生活从来就不该是矛盾的选项,发展与幸福本就应该共存。

毕竟,一个不允许人们享受生活的发展模式,终究难以持续。

打工人的胜利?也许还言之过早。但至少,改变已经开始。

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号