这篇文章是新潮城市系列文章的一部分,既谈谈对北京这座城市教育方面的一些感受和认识,同时也从北京出发谈谈中国当前的教育事业。同时也会为作者者正在努力肝稿的有关扩大再生产的一个系列文章做一些铺垫。

北京的教育狂潮

笔者的童年是在海淀一所大学的家属区里度过的,童年的回忆则局限于这所大学的附属幼儿园和小学,以及另一所大学的附属中学,而老北京人的东城西城老皇城就像是另一个世界,新街口则像是异次元的大门,至于穿过大半个城市才能到达的朝阳CBD,它的繁华似乎与我的联系还要更少。

笔者在北京这座超大城市生活了已经有20年了,但作为外来移民的后代和D囧的山东老乡,并不熟悉这座城市的传统文化,甚至于在撰写这篇文章的时候,突然意识到,这20年里,没有去过一次故宫。

说来,让我来写北京,有种赶鸭子上架的感觉,但反过来说,我对北京的过去没有足够的认识这件事本身也将构成一种认识:即北京是割裂的,北京现在有三种传统:古老城市的传统、教育的传统和经济的传统,同时也伴随着新旧的交替。

像笔者这样并不了解北京传统文化的并非特例,实际上相当一部分外来移民并没有融入老市民,表现出完全不同的群体特征,形成了较为特殊的文化,我们暂且将这个群体称为新市民。

如果对北京的新市民的特征做一个简单的归纳,经常可以看到的是:他们受过高等教育,有稳定的工作,往往是高校教师、中层公务员、医生或者企业中层并有着较高的收入。如果是近几年的话,还要再加上程序员。

他们中的很多人都非常焦虑,焦虑的主要内容也正是和子女教育有关,这种焦虑在最近几年达到了一种相当病态的程度,表现为遍布海淀的辅导机构,并以《疯狂的黄庄》这种方式为人们所熟知。

原文已经被作者删除,配图为该公众号当时的评论选,在被删之前,文章阅读量曾达到200万

在笔者的记忆中,到2010年左右,北京的教育就已经相当内卷了,不少小学生都要把童年燃烧在学而思等机构的教室之中,各大中学的占坑班也是要去争取一下的,笔者甚至听说有的同龄人在当时上着两三所初中的占坑班,时长接近两年,耗资不菲。

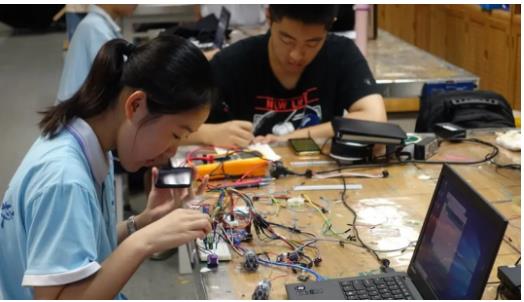

由于父母开明,笔者有幸逃过了这一劫,得以参与小学组织的各类有趣的课外活动,主要是科技类的,印象比较深的有DP801的单片机,还有去海淀区少年宫学习的QBASIC语言的编程课。

坦诚地说,笔者是幸运的,一方面没有卷入市场化教育的大潮,另一方面又享受了质量相当高的公立教育资源。而同龄人及其父母往往面临两种困境,一种是在逐渐兴起的课外培训班上耗尽家财,同时损失了孩子的童年,另一种是在公立教育资源薄弱的地区,难以获得优质的教育。

如今回想起来,公立小学和少年宫代表着社会主义的遗泽。但即使是公立教育占主体的年代,资源的不平衡也是常态,不是哪里都有这样条件的公立小学和少年宫的。我们要做到不是怀念过去或者希望回到过去,而应该去思考如何从过去成功的一部分汲取经验和力量,并重塑一个更加普惠的、更加优质的公立教育体系,这是非常重要的。

教育和“人口红利”

重要之处在于,教育的市场化是具有极大的负外部性的。我们可以看到事情正在起变化,市场化的教育正在进一步地发展,教育的传统正在发生新旧交替,市场化的力量试图覆写之前的传统,并占据主导性的地位,这是值得忧虑的,而想要精准地分析这一问题,则需要从社会劳动力再生产成本出发考虑。

从全社会劳动力再生产成本的角度来看,分析其教育部分,如果将高等教育视为最终输出结果,那么对公立教育体系的总投入可以被视为有效投入的绝大部分。

在全世界范围内比较教育体系的投入产出,中国的公立教育体系可以说是相当高效的,总体的受教育劳动力再生产成本也是较低的。长久以来,中国经济发展的成功被相当一部分人认为是人口红利的结果,当中国失去人口红利之后,就会进入经济困境。

但实际上,市场并非是一个仅靠自己就可以维持的体系,而是内嵌于社会之中的,同时也是一种需要维持成本的公共品。成功的市场经济所需要的诸多要素中,也有相当一部分是公共品。

因而,中国市场经济的成功,不是很多人认为的资本主义的成功,反而是只能是社会主义框架下市场经济的成功。中国市场经济的成功,当然可以说是依赖于人口红利,但这个红利绝对不仅仅是人多,众多的人口得到了足够的教育,至于印度“一亿人口十亿**”的状态,至少在当下是无法与中国十多亿受教育人口相比的。

这就带来了一个问题,既然公立教育体系能够使整个社会获益,特别是私营企业部门在系统性地因劳动力再生产成本较低而获利,那么为什么在个体层面、家庭层面上,仍有大量的新市民家长要去寻求私立教育机构的服务作为补充,并显得如此焦虑呢呢?

原因在于,由于公立教育体系仍然不够普惠,微观层面上存在着剧烈的竞争;而这种焦虑的来源主要是:小资产阶级的阶级再生产往往决定性地依赖于劳动力再生产的教育环节,同时,他们之所以能够得到现有的优势地位,是因为“读书改变命运”的机遇,因而急切地希望子女能够抓牢教育资源,继承这种优势地位。

新市民的个人奋斗和历史的进程

如果仔细分析一下“读书改变命运”这句话,其内涵不只是读书使人更有可能全面地发展自身,改变自己的人生发展轨迹,隐含的也是在指:在当时的历史条件和社会状况下,考试选拔制度和教育制度,实际上可以在统计意义上显著地使某一个群体境遇异于社会主体,且占据一定的优势地位。从个人历史演化和总体统计平均这两个角度产生的解释存在一定的内在一致性。

这些新市民往往生于1960年到1980年间,在1978年恢复高考后,1999年高校大规模扩招之前,通过高考进入大学。他们的优势则是相对于同时代的工人、农民而言的。

一个当时的大学毕业生,如果走技术路线,从技术员,到工程师甚至是总工(其他路线亦类似),是因为大多数同龄人成为了工人、农民。大学毕业生能够一步一步较为顺利地升迁,是因为当时的企事业单位,随着经济社会发展而不断扩张,金字塔型结构不断扩大,较少的大学毕业生较为容易进入顶层,而工人、农民则是塔基。

很多新市民认为这是历史的常态,而使他们获益的金字塔型结构还可以继续扩大,自己或者后代还可以继续往上爬,但金字塔不会再扩大了。笔者在自己家中也不时会被寄予这样的期望(好在不是庸俗的那种):“你现在的条件要比我那时好多了,要多为社会和国家做贡献,做出一些成绩。”

对此我也只能回应:“我当然有可能在未来在绝对量上对社会做出比你工作这几十年更多的贡献,但我未来的收入和一个普通工人的收入差距绝对不会向你们那时候那样大,这也代表着未来的社会会更公平。”

错误的共识与内卷

社会上存在着这样的共识:教育的投资具有超额回报,要对子女教育不计代价地进行投入。当然,这两者实际上本身是相悖的,多数人进行超额投入甚至是逐底性的恶性竞争,考学竞争烈度急剧上升,只会导致超额回报迅速消失,这是从投入产出比来分析的。

另外,在高校扩招之后,以及“读书改变命运”成为一种社会共识之后,大量的大学毕业生供给改变了劳动力供需平衡结构和劳动力议价能力,这使得这一群体不再能获得超额收益,这是从产出本身来分析的。

但是,一方面,部分高水平院校的毕业生(特别是热门行业的)仍然有较大可能成为小资产阶级,即在竞争中脱颖而出,收益仍然可观,这反应了我国公立教育体系仍然是一种存在着极差和普惠性不够强的体系;另一方面,社会意识也有一定的滞后性,即使是错误的社会共识,在很长一段时间里,仍然会是社会共识。

这实际上使得新市民对于子女教育的投入变成了一种赌博和套利:赌博很好理解,就是对于子女教育的投入能否有产出是或然的、概率性质的。而套利则是,如果更细致地观察当今时代的教育体系会发现,实际上,中国的教育投入是由中央政府和地方政府来承担的,中国的公立教育并非“明码标价”,也就存在着套利的空间。

即高质量公立高等教育基本上是免费的,如果能够通过适当投入来获得更优质的公立高等教育机会,那么至少看起来是有收益的(但也很可能只是看起来,而实际上不是,甚至可能是负收益的),也就使得试图从这一公立教育体系中套利的市场化教育体系能够长久存在并发展到如此巨大的规模。

这一体系很少提供异于现有公立高中教学体系的知识,相反是在提供应试技巧的辅导机构,往往代表着一种社会各部分在逐底竞争中无意义的互相损耗。从这一角度进行分析,教育市场化短时间内可以扩大分工,提高总附加值,但长远来看,这将导致劳动力再生产成本的提高和再生产效果的下降,甚至是教育体系的弱质化(同时可能也是弱智化)。

这并非危言耸听,可以说,美国的公立高中现今的教学质量和极其昂贵的高校体系(产出很高,但效费比不高,同时学费对一般家庭来说负担沉重)可能就代表着一个非常危险的发展方向。

往大了说,小资产阶级新市民的子女教育焦虑导致的逐底竞争有可能对整个社会长期的健康发展有不利影响;往小了说,这也常常导致个人和家庭具体的悲剧。

在关于北上广深等一线城市城市生活的讨论中,我们经常能听到的是,年轻的大学生毕业后,吃穿用度就能消耗掉全部工资,难以存下钱。与之相对的更恐怖的是,即使存下钱,买了房,剩下的存款也可能被子女教育“吃光”,这方面的支出是上不封顶的,笔者就曾听说过有同龄人在上三小时1000元的一对一课程,为此震撼了一整年。

大学生的历史进程

另一个值得一提的则是,在知乎等平台的讨论中,有些程序员或者其他行业的大学毕业生宣称“精准扶贫”不是改善分配,只有让他们拿到全部劳动价值才是改善分配,并常常以劳动价值论为论点阐释这一问题。

要指出的首先是,让贫困人口摆脱贫困,不再自由得一无所有,本身就是在减小产业后备军,提高整个工人阶级群体议价能力的运动,因而“精准扶贫”可能是比让高薪程序员拿更多钱更具有社会主义性质,更能改善分配状况的政策。其次,程序员等高薪工作能够拿高薪,更多的不是因为付出了更多的劳动,创造了更多的价值,或者劳动力再生产成本更高,理应拿到更多的工资,而是因为其他的原因。

举一个简单的例子,一个清华土木硕士和一个清华计算机硕士的劳动力再生产成本应是相近的,但薪资有很大差异,这只能归结于劳动力供需周期中劳动力议价能力的改变。再者说,十年之前基建大干快上之时,土木专业毕业生薪资待遇要好很多,而科技股泡沫破灭后,计算机专业毕业生薪资待遇可不太行,但他们的工作内容和工作量在这之间有明显变化吗?并没有。

在某一类劳动力的供需周期中,当劳动力供应较少,而社会对这一类劳动力有着旺盛的需求,这一类劳动力就会有较高的议价权,不仅可以拿到相当于劳动力再生产成本的工资,还能拿回一定量或者全部的剩余价值,如果在大厂,更是有可能分享垄断利润(关于这一点的详细叙述留待之后有关地租和垄断利润的文章)或者拿到股票,而绝对不是所谓的多劳多得。

我们可以看到,劳动力供需周期在为我们呈现和“大学生普遍紧缺”类似的状况。往前二三十年,因教育占据优势地位的是大多数大学生;往前十几年,则是土木等热门行业的毕业生;这几年,则是计算机专业的毕业生,在他们的上升期,有希望或者能够确实地成为小资产阶级的上升期。我们常常能够听到一些鼓吹个人奋斗、“菜是原罪”或者社会达尔文主义的观点,没关系,他们尽可以抱着社会达尔文主义的观点不放,真正的社会达尔文主义总有一天会反过来以内卷的方式卷翻他们。

最近几年,很多人认为社会越来越内卷了,竞争激烈,各个竞争主体投入巨大却收效甚微。但问题是,这个更内卷,是谁和谁比?现在的大学生和20年前的大学生比当然是更内卷了,不过这也只是近几年的事,而内卷是更多的人能够得到高等教育机会的结果。更何况,这一内卷和长久以来工人、农民所面临的生存和竞争压力仍然无法相比(而工人、农民这几年的生存境况反而逐渐向好)。

从20世纪90年代开始,大学毕业生因为垄断知识而能够获得超额收益,这是历史的馈赠,也终究会回到历史的常态。如今,这一群体的范围就已经逐渐收缩到高层次高校的热门专业毕业生这一群体。大学毕业生这样一个在当时较小的,有着特殊生产技能,相当程度上社会急需的群体,有着一定的个人发展空间和选择自由。但这是建立在特权之上的自由,是新市民的自由,也终究因为这种自由的不广泛性而结构性地毁灭这种自由产生的基础。

笔者在之前一篇分析奴隶制和新罗马的文章《美国为什么是新罗马?》中其实也表达了类似的观点,一个小群体也许可以一时获得较多的自由,但只有更广泛的共同体获得确实的自由,才是对自由真正的保障,雅典公民的民主不是民主,无产阶级只有解放全人类,才能最终解放自己。以及,还是借用那位长者的劝诫:“你必须永远代表最广大人民的根本利益。”

2021-04-20 15:55:22

希望我们对下一代的培养目标是成为坚强、正直、勇敢、有求知欲、乐于探索的大写的人,而不是内卷机器。

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号