【南京财经大学经济学院教授、昆仑策研究院高级研究员卢映西】

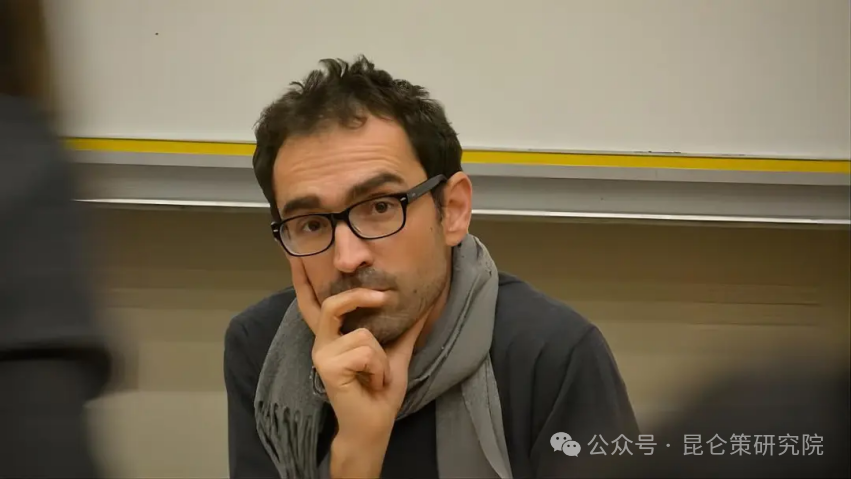

2020年法国左翼经济学家塞德里克·迪朗出版了新著《技术封建主义》,在西方媒体引起了广泛反响。最近,中国人民大学出版社推出该书中文版,大大方便了国内学者了解国外的学术动态,对经济学界的理论创新也有重要的借鉴意义。

一、迪朗主要观点评述

迪朗坚持用马克思主义政治经济学的世界观和方法论观察资本主义的发展现状,发现当代资本主义同样避免不了自相矛盾。一方面,数字技术发展的例子表明,创新不断涌现,生产、消费和交换方式发生了多方面的质变,为生产力突飞猛进的大发展注入了新的活力和潜力。但另一方面,我们看到发达国家的GDP增速呈下降趋势,经济领域不断脱实向虚,产业空心化,就业持续不足,生态条件迅速恶化且难以逆转——所有这些现象加在一起,都表明了资本主义道路已经越走越窄。

到了数字经济时代,资本主义社会出现了一种新型的无形资产——计算机代码、设计、数据库或程序。这种资产本来可以无限复制而不失其内在品质,即属于非竞争性资产,是数字经济时代的新型生产要素。但在数字技术和智能社会的发展进程中,随着众多企业在数字化和平台化的激烈竞争中优胜劣汰,这些非竞争性资产被少数大数据平台占有,便形成了对市场的寡头垄断和割据,一般的商品生产厂商和消费者都会对平台产生越来越强的依附性。事实上,外卖、家政、物流、打车、支付等数字平台的确极大地方便了人们的日常生活,对数字技术的依赖现已成为个人和组织的生存条件,拒绝各大平台的有偿服务只能成为高科技条件下形单影只的“白毛女”——这种情形似曾相识,在半封建半殖民地的旧中国,个体农民要想逃脱地主阶级的剥削和压迫,也必须付出遁入深山成为“白毛女”那样高昂的代价。

在自由竞争资本主义社会,资本家通过对工人的剥削获利,而在大数据时代,垄断了数据资源的平台正在颠覆这一传统逻辑,它们无须真正投入生产,即可利用自身的垄断性和用户的依附性让一种捕获关系占据着统治地位,迫使用户缴纳费用(租金)。而在封建社会,领主正是利用对领地资源的垄断和农奴的人身依附收取地租的。最近在某跨境电商平台旗下经营店铺的商家,为了讨回平台不公平地向他们征收巨额罚款和售后预留金,集体发起针对平台的维权行动。即便如此,商家们也明白自己不能轻易离开平台,因为那样损失更大。(《下午察:Temu商家的维权行动》,《联合早报》2024年8月1日)平台与旗下商家的利益冲突和商家对平台的依附性,确实像极了过去领主与农奴的关系。两相比较,显然当今的平台经济已不是自由竞争的资本主义,平台的主要收入不再是工人阶级创造的剩余价值(利润),而是基于垄断地位产生的租金,因此用“技术封建主义”来命名才恰如其分。历史就是这样吊诡,当年资产阶级奋力击败顽固的封建势力才建立起新生的资本主义,如今年老色衰的资本主义竟又活成了自己曾经最讨厌的样子。

曾几何时,互联网界流行一句话,互联网是什么?是自由人的自由联合!与此遥相呼应的,显然是马克思一百多年前提出的“自由人联合体”。

1996年,在达沃斯世界经济论坛上,赛博自由至上论的拥趸,政治行动家约翰·巴罗发表了著名的 “赛博空间独立宣言”,近三十年过去,“宣言”中那些热辣滚烫的文字现今读来仍然令人心潮澎湃而又不胜唏嘘:“工业世界的政府,你们这些肉体和钢铁的巨人,令人厌倦,我来自赛博空间,思维的新家园。以未来的名义,我要求属于过去的你们,不要干涉我们的自由。我们不欢迎你们,我们聚集的地方,你们不享有主权……我们将在赛博空间创造一种思维的文明,这种文明将比你们这些政府此前所创造的更为人道和公平。”

确实,自互联网诞生伊始,自由开放就是其核心要义。也正是开放、分享的基因,最终孕育了互联网近20年的繁荣。但就是这样带着新文明基因而生的领域,只要资本嗜利而入并无序扩张,最终也难逃变质的命运。互联网产业强大的规模效应使得强者愈强的马太效应越发明显,寡头垄断的广度和深度已经远超过去的工业时代。

新型无形资产的垄断使市场格局总体集中化的同时,寡头企业之间还会构建一种相互隔绝的 “数据领地”,形成类似于 “封建割据”的市场结构。每一家平台寡头和他们的APP背后,都试图建立一个完整封闭的生态系统,形成自己的商业闭环,比如被区别对待的搜索权重,被拒绝的链接分享等等。这种“封建化”趋势将广大公众创造的数据进行人为割据而获利,不仅限制信息共享,也阻碍社会进步。以往的开放、分享的互联网精神几乎被消耗殆尽,最终形成了迪朗揭示的“技术封建主义”。

迪朗最后展望,未来属于算法这只看不见的手,基于商品的贫乏和混乱分流而维持的劳动分工变得不再必要。在马克思看来,积累的历史规律在某些方面有利于个人发展。大工业会推动“用那种把不同社会职能当作互相交替的活动方式的全面发展的个人,来代替只是承担一种社会局部职能的局部个人”(《资本论》第1卷第561页),换句话说,在资本支持下开始的社会化进程在一定程度上使解放成为可能。迪朗显然认为,社会生产力发展到算法阶段,资本主义已经走到头了,甚至已经退化为技术封建主义,但在这一生产力发展高度,同时也为新社会制度的诞生准备了充分的条件。结合我们现在常说的百年未遇之大变局,迪朗实际上在说,这个变局的实质很可能就是两种制度的最后对决,正所谓“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”。

二、迪朗理论创新方法上的范本意义

在阅读《技术封建主义》的过程中,笔者最感兴趣的还是迪朗理论创新的方法和特点。资本主义在走向末路的过程中,居然会“返祖”退化为封建主义,这是马克思没有说过的。因此,对这一新现象进行研究,肯定有助于深化人们对资本主义的认识。不过,“技术封建主义”这个概念不是迪朗首先提出来的,甚至在他之前,齐泽克等人已经对技术封建主义现象有过论述,在他之后,希腊前财长雅尼斯·瓦鲁法基斯的新作《技术封建主义:什么杀死了资本主义》也引起相当大的反响。所以真正属于迪朗“自主创新”的,主要是引入“无形资产”这个视角,阐述了技术封建主义的根源以及资本主义发展到这个阶段如何可能成为新制度崛起的前夜。

所以理论创新不一定需要搞出一个横空出世的全新框架,只要在研究中注入足够的新意,就能够像迪朗那样创作出有影响的理论成果,与其他相关的论著一起构成一个理论创新集群,促进人们对当代社会现实的认识。也就是说,我们读迪朗的新著,当然首先要读懂字面上体现出来的新意,更重要的是要从他的研究方法上得到理论创新方法上的启示,推动国内理论创新走向繁荣。

理论创新的方法,简而言之就是多观察多思考。具体到《技术封建主义》中,迪朗观察到资本主义发展到数字经济时代,随着高垄断性的大数据平台的出现,经济的运行模式正在向封建主义回归。这一现象是传统马克思主义理论没有预见到的,因此是个很值得探索的新课题。虽然已有少数学者已经注意到这种资本主义封建化的新现象并加以论述,但从无形资产不断垄断化这个角度阐明技术封建主义发生发展的完整理论仍是空白。于是迪朗通过填补理论空白,完成了理论创新。

所以,从迪朗的《技术封建主义》中加深对当代资本主义的理解,固然是一大收获,但把这本书当作理论创新的范本来读,意义更为深远,特别是对年轻学者来说,更能增强理论创新的信心和能力。手握一把锤子,看什么都像钉子。同样,掌握理论创新方法的人,到处都能看到创新的机会。

我们现在搞改革开放,搞社会主义市场经济,用邓小平的话说就是“我们现在所干的事业,马克思没有讲过,我们的前人没有做过,其他社会主义国家也没有干过,所以,没有现成的经验可学。我们只能在干中学,在实践中摸索。”(《邓小平文选》第3卷,第374页)经过几十年的成功实践,我们已经进入了新理论大丰收的新时代:“这是一个需要理论而且一定能够产生理论的时代,这是一个需要思想而且一定能够产生思想的时代。我们不能辜负了这个时代。”(习近平:《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》,《人民日报》2016年5月19日)我们看到,具体到数字经济的发展,我国的实践同样包含很多富有中国特色的创新,比如在大力倡导“互联网+”、“数字经济”和“数字中国”的同时,强化反垄断和防止资本无序扩张,在互联网行业针对扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全、违反资源和资质管理规定等问题进行集中整治,着力打破互联网平台各占山头、互不相通的局面。例如对阿里巴巴的天价罚单、对美团的反垄断调查、对蚂蚁花呗的上市叫停、对滴滴的数据安全审查等等,国家监管的剑锋所指,站在所有人视线中心的,就是各大平台。实践证明,这些举措既推动了我国数字经济的大发展,也遏制了平台经济“封建化”的倾向。

总而言之,平台经济是当代社会无可回避的日常生活,也是信息化语境下的新兴政治、经济、文化现象。作为一种数字化的基础设施,平台通过广泛接入与触达来实现社会关系的连接和社会资源的重组。

历史上任何重大的技术革命都会产生一系列不可忽视的经济、社会和政治影响。技术是中性的,但人类对技术的应用永远混杂着欲望、利益与权力。而人类的文明史告诉我们,权力会利用技术,技术也会重塑权力、制度等上层建筑,从而重塑人类文明。资本主义发展到彻底违背资本主义精神的封建主义“逆生长”阶段,必将会迎来理论界的大反思,而《技术封建主义》这本书正是这种大反思的先声之一。从这个角度看,我们正处在理论创新的黄金时代,《技术封建主义》的读者尤其是年轻学者们,不应辜负这个时代。

书名:技术封建主义

著者:【法】塞德里克·迪朗(Cédric Durand)

译者:陈荣钢 译

出版时间:2024年8月

出版社:中国人民大学出版社

(作者系南京财经大学经济学院教授、昆仑策研究院高级研究员;来源:昆仑策网【作者授权】,修订发布)

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号