昨天,4月25日,是“世界防治疟疾日”。今天,是中国第15个“全国疟疾日”。

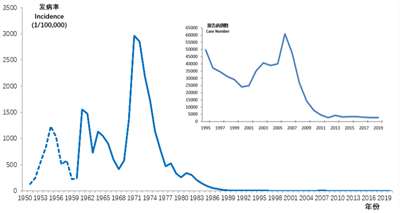

50年前,抗疟疾药物青蒿素问世,它的出现,拯救了全球数百万人的生命,使得非洲疟疾致死率下降66%,5岁以下儿童患疟疾死亡率下降了71%。

2015年的诺贝尔奖颁奖典礼现场,青蒿素的主要发现者屠呦呦称,“青蒿素是传统中医药送给世界人民的礼物”。

而就在去年的6月30日,世界卫生组织认证——“中国已经消除了疟疾”,这是一项“了不起的壮举”,是“经过了几十年有针对性和持续性的行动才取得的”。

在人口最多,地域最为复杂的中国,取得对疟疾“清零”的成就,堪称人间奇迹。

疟疾,由疟原虫引发感染,主要由蚊子传播的,一种古老又凶险的疾病,是我国流行历史最久远、危害最为严重的传染病。“打摆子”、“瘴疠”之恐怖是老一辈人刻骨铭心的惨痛记忆,说它是万病之首也不过分。

古老到什么地步呢?

早在公元前1562-1066年殷商时代的甲骨文及青铜铭文上就有古“疟”字的记载。而人类基因组里头,有一大堆跟“抵抗疟疾”相关的突变。镰状细胞贫血症、蚕豆病的基因突变,都与对抗疟疾的演化有关。

自然地,先秦至汉时期的中医典籍《黄帝内经》、《金匮要略》、《肘后备急方》等中医典籍就有关于疟疾治疗的病因、病机、症状、治法等的记载。

可以说,中医与疟疾的斗争从未停止过。之后还有唐时期的《千金要方》,直至明时期的《景岳全书》、清时期的《疟疾论》都有相应的治法记载。

但,疟疾在神州大地的肆孽从来没停过。

在1940年代,我国每年的疟疾感染病例高达3000万,直接受疟疾威胁的人口在3.5亿左右。

在局部地区,则更加凶险。

以湖北襄阳为例。

1935年襄阳大水灾后疟疾爆发,当时数以万计的难民们流离失所,露宿街头。由于水源被污染,蚊虫大量滋生,城里、乡下几乎没有不打摆子的。据《保康县志》记载,1940至1941年保康瘟疫流行,全县死亡2万余人,占人口总数的20%。

地处热带的云南思茅则更为严重(如今普洱市主城区,即思茅区)。

季羡林曾在《赋得永久的悔》中这样描述:一九三八年和一九四八年,这里暴发了两次恶性疟疾,每两个人中就有一个患病死亡,县大老爷的衙门里,野草长到一人多高(实际上,当地疟疾从1920年就开始了)。

严重到什么程度?

原本是通往滇南的要道,清末七八万人口的市镇,死的死逃的逃,新中国成立时仅剩九百余人,人口损失超过85%,当地也成了虎狼出没的地方。有民谣是这么说的:“思茅思茅,活人不牢 ”、“要下思茅坝,先把老婆嫁”、“要往思茅走,先把棺材买到手”、“十匹骡子九匹倒,还有一匹不吃草”。

“千村薜荔人遗矢(屎),万户萧疏鬼唱歌”,是那个时代最最真实的写照。

我们的毛委员,在离开红四军,前往闽西参与工作的日子里,也患上了严重的疟疾,并且病情多次恶化,在生死边缘徘徊。幸而,毛委员靠着强大的意志力给挺了过来,后来,有了药,病才慢慢好了。

这里还有一个小插曲,以讹传讹之下,远在万里之遥的共产国际还在1930年3月给毛委员发了一份千字的“讣告”,盛赞他对中国革命的贡献。

1934年9月底,正值第五次反围剿失败,中央苏区濒临绝境之际,毛主席再次突发恶性疟疾,高烧数日不退,在匆匆赶到的傅连璋医生的十余日的精心治疗下才脱离了危险,病体稍愈又开始翻阅文件,因为“局势很紧张,休息是做不到的”。

而肆孽人间的“瘟神”,绝不止疟疾一个。

鼠疫、霍乱、斑疹伤寒、乙型脑炎、天花、血吸虫病……,无一不严重地损害着人民群众的身心健康。

缺医少药、卫生条件差、人民群众普遍缺乏对流行病的正确认识、感染地域分布广泛、感染人群多——这是百废待兴的新中国成立之初所面临的巨大困难。

就是在这背景之下,1950年,襄阳地区各级政府就利用广播、展览等各种形式向广大群众宣传卫生知识。

在遥远的、“鬼都不去”的思茅坝,1950年当地成立卫生防疫委员会,办起了人民卫生院,之后,省卫生厅又建起了疟疾防治站,西南军区也派来了抗疟队。卫生消杀、群众救治、卫生宣传工作自此步入正轨。

很快,时间到了1952年。

这一年,在朝鲜战场上节节失利的美军,悍然对中朝两国发动了细菌战。

1月底冰天雪地的朝鲜,美军扔下了一批不会爆炸的奇怪炸弹,随即,附近发现大量不合季节的苍蝇、跳蚤等“毒虫”,几天之后,陆续有志愿军战士患上鼠疫、脑炎等烈性传染病。

不光是朝鲜战场。远离战场的东三省与青岛等沿海地区,在美飞机入侵后,也出现了十余种传染病。

这个时候, 怎么办?

唯有紧紧地依靠人民。

于是,绵延至今的“爱国卫生运动”(也是新中国成立后唯一没有断档的群众性运动)开始了。

这是一场全民动员的人民防.疫运动。

仅半年多时间,全国就清除垃圾1500多万吨,疏通渠道28万公里,新建改建厕所490万个,改建水井130万眼,捕鼠1.2亿多只,消灭了大量的苍蝇、蚊子、臭虫等害虫。

不光敌人撒下的细菌毒虫几乎被全部消灭,还大大改善了人民的居住环境,更重要的是“人人讲卫生”的风尚也树立起来了。

而这,正是有赖于全民的积极参与。

就在1952年当年,毛主席题词:“动员起来,讲究卫生,减少疾病,提高健康水平,粉碎敌人的细菌战争。”

在此之后,襄阳专署成立爱国卫生领导小组,认真贯彻“面向工农兵,预防为主,团结中西医,卫生工作与群众运动相结合”的方针,在全区开展了消灭“五害”的卫生运动。

思茅则清除了成万担的垃圾,铲除了遍城的野草,挖通了许多淤塞了二十多年的臭水沟,捕杀了成千上万只老鼠、数以亿计的蛆蛹和蚊蝇。

在这过程中,人民群众的创造性被激发了出来,许多简便易廉的土办法应运而生。

比如,四川郫县红光社(歌曲《毛主席来到咱农庄》的原型地)就把当地有毒的草“打破碗花花”浸在厕所、水沟里,解决蝇蚊问题。毛主席成都会议期间到当地视察后,非常兴奋地要求某报介绍这一当地农民的宝贵经验。他所肯定的不只是一种方法,而是当地群众发挥自己的聪明才智,创造性地利用身边简便易廉的材料以解决问题的思路和精神。

就全国而言,通过群众的广泛参与,除蚊灭蝇,推广挂蚊帐(后来发展为浸药蚊帐);清理沟渠,死水变活水,养鱼吃蚊卵;高流地区人人服药;不喝生水,早晚刷牙,饭前便后洗手等等。

这些统统逐渐推广开来。

成绩是显著的。

到1958年底,全国有722个县、市基本消灭了疟疾。

经过一年多户数、村子分布、山川河流、疟史访问等调查,1957年10月,思茅形成了完整的疟疾疫情分布地图。1958年,思茅坝区的发病率降到2.2/万人,同年在坝区72次按蚊普查中,仅捕获微小按蚊12只。可以说,自此之后,恶性疟疾在思茅已经翻不起什么大浪了。

随着随着基层卫生组织的逐步健全和群众性卫生运动的持续展开,1960年代末,恶性疟疾在襄樊绝迹。

之后,在“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的626指示之下,又有了依托人民公社的合作医疗和赤脚医生,农村缺医少药的情况得到了根本改善;《赤脚医生手册》成书并发行,地方医疗、传统医疗相关的资源和宝贵经验也先后被发掘并整理成册,抗疟也有了更为坚实的后盾。

除了群防群治的爱国卫生运动及集体所有制下的合作医疗,另一条主线是新药的研发。

这不得不提到“523项目”。

1960年代的抗美援越中,越南有1/3的士兵染上疟疾,为此越南向中国求援,加之疟疾在国内只是被控制住,随时有在部分地区爆发的可能。内外因素综合下,在毛主席周总理的指示下,集中国家力量攻关抗疟药物的532项目上马。

这个项目有7个省市、60多家科研机构、超过500名科研人员协力攻关,用屠呦呦的话来说“这是军民大联合的项目,大家都是很协作、不分你我的。”

脱颖而出的是屠呦呦团队。

这个团队阅古籍、访专家,耗时近3个月从包括各种植物、动物、矿物在内的2000多个方药中整理出640个,取名为《疟疾单秘验方集》,再从中进行300余次筛选实验。后来,在重新学习葛洪的《肘后急备方》时,屠呦呦发现发现其中记述用青蒿抗疟是通过“绞汁”,而不是传统中药“水煎”的方法来用药的,于是她改用低沸点溶剂,果然取得了明显的效果,新型抗疟药物青蒿素自此被发现。

青蒿、绞汁,这两个关键点都来自中医药典籍。

为了抢在夏秋季疟疾高发的时间窗口能够开展临床试验,1972年7月屠呦呦在北京中医药大学东直门医院,服下了毒性未知的青蒿素药物,用自己的身体证明了青蒿素的安全性。

自己率先试药,既是名老中医通行的做法,也是那个时代人民科学家的必然选择。

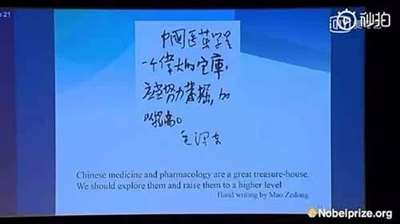

难怪屠呦呦在2015年诺贝尔生理学或医学奖的颁奖典礼现场发表演的题目为《青蒿素,中医药给世界的一份礼物》,她还引用毛主席的话,称:“‘中国医药学是一个伟大宝库,应当努力发掘,加以提高。’青蒿素正是从这一宝库中发掘出来的。通过抗疟药青蒿素的研究经历,深感中西医药各有所长,二者有机结合,优势互补,当具有更大的开发潜力和良好的发展前景。”

她还把成功的秘诀归功于时代:“今天,我再次衷心感谢当年从事523抗疟研究的中医科学院团队全体成员,……没有大家无私合作的团队精神,我们不可能在短期内将青蒿素贡献给世界。”

成就在于团队的集体攻关,这也是她一贯的认识。

1972年3月,她以研究小组代表身份报告了青蒿中性提取物的实验结果,论文题目是:《用毛泽东思想指导抗疟中草药工作》,掀起了全国对青蒿抗疟研究的高潮。

中科院之声曾说:“青蒿素……经历了从1966年开始前的应急阶段到1966年后的大协作再到1976年后的成果分享阶段……同时它还经历了从战备任务到常规任务的转变……”

青蒿素的发明拯救了全球亿万人的生命,就连老带着有色眼镜看中国的BBC也不得不承认,"若用拯救多少人的生命来衡量伟大程度,那么毫无疑问,屠呦呦是历史上最伟大的科学家!"

为此,它将屠呦呦与居里夫人、爱因斯坦、图灵并列,称她为“20世纪最伟大科学家”之一。

有了群众性的爱国卫生运动,有了公有制下健全的、为人民的医疗卫生体系,有了依托中医药诞生的抗疟新药青蒿素,只要不犯大的错误并积极行动,疟疾的彻底解决只是时间问题。

这正应了毛主席在1958年江西省余江县消灭血吸虫后写的《送瘟神》诗后小记写的那句话:“党组织、科学家、人民群众,三者结合起来,瘟神就只好走路了。”

1972年-1975年,江苏、安徽、湖北等黄淮流域省份曾爆发疟疾。这个时候,以上亿人数计的全人群服药和传染源控制为主的防治策略,并建立区域疟疾联防联控机制,控制了大规模疟疾的暴发流行。1974年,襄阳也开始了全民预防服药。

之后,采取的依然是疫点人群服药、媒介控制及健康教育等综合措施。其中,媒介控制则因时因地制宜,根据不同地域不同媒介的生物学特征采取不同办法——原则没变,变的只是技术手段。

2010年启动《中国消除疟疾行动计划(2010-2020年)》,将全国流行县分4类实施强化控制或消除策略。2011年建立“国家寄生虫病防治信息管理系统”。2012年总结提出消除疟疾的“线索追踪,清点拔源”策略和“1-3-7”工作规范,即发现病例1天之内上报,3天内完成调查,确认有无其他病例和传播风险,7天内采取灭蚊等措施确保疫情不蔓延。

最后,2017年全国首次实现无本土原发感染疟疾病例,2020年实现消除疟疾目标,并于2021年6月30日通过了世界卫生组织的消除疟疾认证。

至此,肆孽华夏大地数千年的疟疾正式在中国被“消灭”,这是一项堪称人间奇迹的伟大的成就。

“华佗无奈小虫何”、“一样悲欢逐逝波”,神医华佗都解决不了的一系列问题,新中国迎刃而解了。

这难道还不是“神医”吗?

这充分说明了188金宝搏网问题,不仅仅是一个医疗卫生问题,更为重要的是社会性质和结构问题。

在一穷二白、百废待兴的建国之初,毛主席和他终生信仰的亿万人民,创造性地用自己的实践,为中国的医疗卫生事业奠定了最为根本的原则。

这一原则,在过去的近几十年尤其是2020年“科罗娜”肆孽全球以来,得到了反复检验、对比、实践,结论只有一个——只有社会主义才能真正解决人民群众的健康问题。

“瘟君”,终于被创造世界历史的人民给送走了。

这正是,“借问瘟君欲何往,纸船明烛照天烧”。

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号