青年黑格尔学派(施特劳斯、鲍威尔)只瞄着宗教神学这个靶子打,但宗教不是压迫的原因,而是压迫的手段和结果。费尔巴哈不仅批判了宗教,也批判了黑格尔的思辨哲学,其认为这仍然是宗教的理性表达,施特劳斯和鲍威尔仍然是“神学”立场,而其将视角转移到现实的人的立场上。不是上帝创造了人,而是人创造了上帝,宗教只是“没有获得自身或已经再度失去自身”的人的自我意识。这是费尔巴哈对宗教的人本学批判。

马克思没有在这里止步,人不是抽象的存在物,而是“在世之在”(人就是人的世界、国家、社会),这个世界产生了一种颠倒的意识(即宗教),是因为世界本身就是颠倒的,宗教只不过是世俗世界所表现的幻觉。上帝虽然死了,但是布尔乔亚掌权了呀,现实生活中还存在着压迫呀!因此要对宗教的世俗基础进行批判:从对天国的批判变为对尘世的批判,从对宗教的批判变为对法的批判,从对神学的批判变为对政治的批判。

马克思没有直接从批判德国的现实入手,而是先着手于批判德国的哲学(黑格尔法哲学)。因为他认为当时的德国现实的制度(原本)远远落后于时代以及它的哲学观念(副本)。如马克思所言,“我们是当代哲学的同时代人,而不是当代历史的同时代人”,当“我们”不是批判德国的现实,而是批判德国的哲学时(人的解放),才触及了时代问题的核心。黑格尔的法哲学被看是做现代国家(英法的政治解放)的最终理论表现,因此对黑格尔法哲学的批判就是对现代国家的批判(而仅对德国现实批判则会低于现实的水平)。

德国的制度之所以落后于时代,是因为德国资产阶级是极端软弱的(相比于英法),所以其无法完成“政治解放”,无法成为现代国家。而马克思恰恰是从这种政治革命的“不可能性”中谈到了德国革命的“可能性”!“齐拉黑”的味道一下子就起来了。

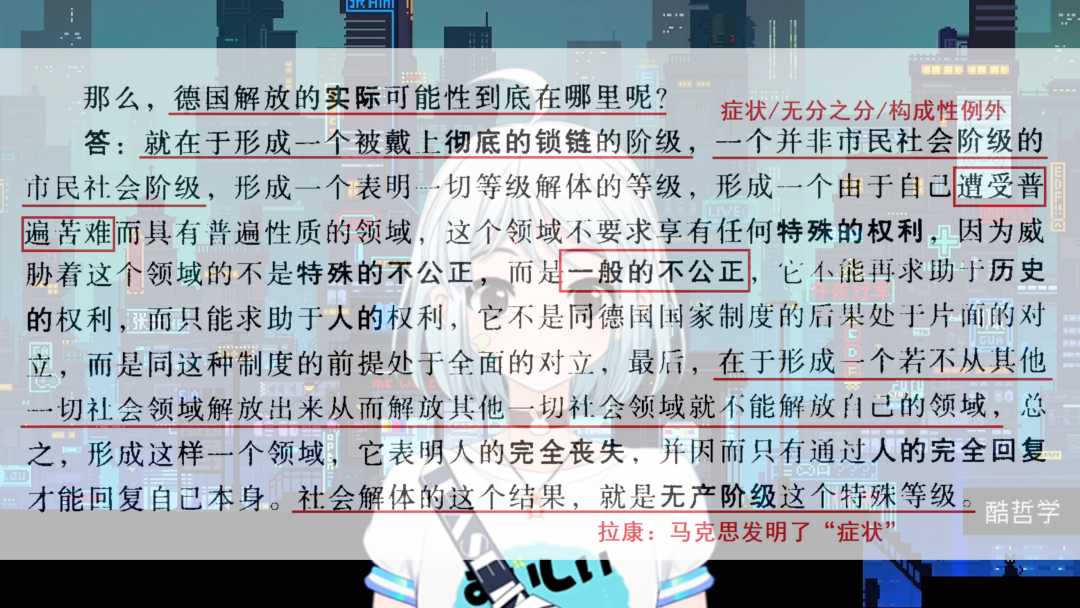

如果德国不可能完成“政治解放”(现代国家、有限解放、资本剥削、商品拜物教),那么如何跨越它,达到“人的解放”(国家消亡、每个人自由全面发展)的可能呢?在理论上,是对黑格尔法哲学的批判;而在实践上,是无产阶级的形成。

无产阶级就是非市民社会的市民阶级,就是表明一切等级解体的等级,就是没有部分的部分,就是没有位置的位置(无分之分,无位之位),就是“活着的死人”,就是拉康和齐泽克笔下那个颠覆虚假普遍性的症状(具体普遍性),因为现代国家的一切自由、平等、公正都建立在无产阶级这个症状之上!

无产阶级的解放就是人的解放,这个解放的头脑是哲学,它的心脏是无产阶级。哲学不消灭无产阶级,就不能成为现实;无产阶级不把哲学变成现实,就不可能消灭自身。简言之,无产阶级只有通过哲学的指导,现实地改变自身被奴役的状态,才能完成人类的解放。

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号