知行合一与《资本论》原理

——阶级社会及其经济形态知识状况考察

湖北经济学院学报.2022,20(01)

摘要:

经由知行合一,阶级的经济形态提供社会知识的统一原理,这涉及阶级关系及其统治形态的如何“知识具象”问题,引发对“《资本论》原理”的重新审视。据此,必须充分重视《资本论》对商品经济形态“知”和“行”的界定,科学引出唯物史观的知识规定——历史类型学、矛盾结构学及其危机形态学。阶级社会知识原理进而“阶级学”和“档案学”,其实是表明:唯物史观不外在于《资本论》,而内在于《资本论》,盖因在知识生产上唯物史观乃是确定工作路线和建立科学的表述的“统一的范畴”;然则在工作机理上,《资本论》确立的研究对象应视为对这一原理的应用规定。《资本论》说到底是以“价值规律”(商品生产的一般规律和交换规律)为依托,实现对商品和货币及其基础上的资本的全部历史过程的全景式鸟瞰;以“价值形式发展”求得价值历史知识,不过是将价值本身“社会具象化”,使价值“财产生活化”,使围绕价值关系的“阶级斗争”历史过程化。这是市场经济的根本知识遵循,并意味着对市场经济的危机形式及其克服路径的分析必须坚持以马克思主义工作范畴为切入。通过说明价值形式分别附着在阶级实践规定上的行动(曰“总公式”)和阶级理论规定上的知识(曰“生产一般”),耙梳“知”“行”合一规定的生成和“知”“行”不二认识路线的形成,继而以“真假同体”的阶级对象知识属性为依托展开唯物史观与“经济知识”的对话,终能达成对《资本论》特有叙事体裁的澄明化理解。

基金:江西省高校人文社会科学研究项目(JJ21119)

关键词:唯物史观;《资本论》原理;经济形态;知行合一;知行不二;范畴;知识

分类号:F091.91

作者简介:许光伟(1971-),男,安徽滁州人,江西财经大学经济学院教授,经济学博士,研究方向为《资本论》和中国特色社会主义政治经济学基本理论与实践问题。

本文系拙作《〈资本论〉与天人合一——关于劳动过程通史研究的若干问题》的理论续作[1]。之所以进一步提出知识与理论领域的“知行合一”问题,在于科学说明马克思主义知识不限于叙述对象和叙述方法(例如构建政治经济学理论的体系方法和逻辑方法),乃知和行的统一,沿着唯物史观知识生产路径,从中明确中国特色社会主义政治经济学的研究对象即社会主义国家生产方式和与之相适应的中国特色社会主义生产关系及其交往关系的经济形式。可见,《资本论》研究对象规定完全不是什么“逻辑起点的求解”,乃基于知行合一原则而获得。探索21世纪马克思主义政治经济学原理绕不开“教科书意义的知识生产”,离不开阶级社会形态的知识状况的考察,也必须实现对社会主义市场经济知识状况的整体勘察,要完成这些,《资本论》原理是必不可少的工作地基。然则,必须从中托出“阶级经济学”的统一对象——经济形态社会,做到以“历史走出阶级”之理论觉醒,以“求真”之认识论态度和工作精神上下求索,最终以人类历史的发展规律指引科学构建。须知价值形式既是“存在”,也是“思维”,社会主义发展和利用市场经济形式应当立足历史实际,结合本民族的国情,从社会实践的存在规定出发,探索与中国现实契合的价值的经济形式。

一、如何把握“经济形态的阶级关系”:《资本论》研究对象内涵重议

研究对象是亦知亦行的规定,是唯物史观的内在认识事件。正是对研究对象的看法不同,导致经济学被二重化为政治经济学和西方经济学,体现完全不同的经济科学导向;前者的扬弃发展使自身成为马克思主义政治经济学,后者则由于拒绝“生产关系”的阶级对象关系的科学表述路线逐渐沦落成为资产阶级的庸俗经济学,转而以“物象关系”为科学研究对象的关系设定。物象关系其实是生产关系的科学认识反面;这导致在对待商品社会的知识问题上:为了实现“知”“行”合一,政治经济学必须进行求真的知识生产,以“价值形式”作为统一的概念架构的知识形式,乃至作为理论逻辑的统一的展开形态。为此,必须排开“认识论至上”,这也是一味以“数学模型”为师,追前沿、跟主流的研究者难以体察的工作规定。设计教科书的资产阶级学者以“资源配置”为统一研究对象的范畴形式和知识逻辑的展开形态1,显然是“知识的扭曲”,相应改变着价值形式的认知外观,赋予其拜物教的理论的意识形态(如供求替换“买卖的形式”)。深一步看,这是“拜物教统治之成”的理论反映形式。简洁起见,用图1展示这一分化历程。

图1 商品经济形态阶级关系的“知”和“行”

经济形态社会的阶级“知”和“行”是理解阶级的关系档案学基础,以“资源配置”为价值形式的认知“反面”,势必使经济学屈从于数学,又以直观和形式化的数学理性掩盖着价值形式的历史的阶级的理性。政治经济学批判是怎样的经济科学呢?其既要展示每一阶级生产关系类型的形成和发展、展示它的历史没落图景,又要展示全体阶级生产关系的历史图景、历史生态学景象,为此,它的工具必然是阶级关系之经济形态档案学;马克思说的“抽象力规定”实质指向这种东西,所指的是形成唯物史观工作批判力的范畴法。然则,价值形式既针对阶级统治,又针对拜物教的统治方式和形态。这必然是价值形式前置于商品拜物教批判的根据和理由:既说明阶级统治,又说明拜物教统治工具的由道路而系统的形成,最终说明相对阶级统治本身而言,“拜物教统治形态”不过是阶级压迫关系发展所必须具有的工具和需要充分依靠的“理论实践系统”。这是一种强大的自我抽象的神秘性力量,它使得“几乎所有的以数量来加以度量的基本经济范畴:‘价格’‘利润’‘利息’‘工资’以及‘租金’,这些都可以简单地理解为价值的不同形式,而且它们之间存在着‘内在的’相互联系”[2]108。这种工作命名法取意于“道名”统一。研究对象的每一方面元素和工作内容都既是价值形式的“知的规定”,亦是它的“行的规定”,是“道之行”和“名之知”。对生产方式而言,范畴意义的道是历史之行、矛盾之行、规律之行,范畴意义的名是历史之知、矛盾之知、规律之知;对生产关系而言,下降一步,是矛盾之行、规律之行,乃至矛盾之知、规律之知;对交换关系而言,则再下降一步,是规律之行、规律之知,乃至有了范畴意义本身的知与行的规定。价值形式的行实际就是“价值的行动”,所以考察生产方式时,必须考察历史的价值行动规定——商品交换价值的历史发展形式,以引出“货币转化为资本”统治类型。交换价值是资本的直接前提,要阐明这个前提,必须沿着“这个前提(即道路-系统)”继而深入探究商品生产“道路规定”和“系统规定”;“要阐明资本的概念,就必须不是从劳动出发,而是从价值出发,并且从已经在流通运动中发展起来的交换价值出发。从劳动直接过渡到资本是不可能的,正像不可能从不同人种直接过渡到银行家,或者从自然直接过渡到蒸汽机一样。”[3]215对交换关系来说,“行的规定”意味着历史、矛盾、规律、范畴在社会关系中的现实实存,表明“价值形式”乃指示着商品社会的阶级统治关系(或曰“统治原理”)的知识总范畴,是为财产统治历史世界(规定)之终;对生产关系来说,价值“行的规定”意味着阶级斗争与阶级统治,其知的形式《道德经》谓为“有名”;对商品生产方式来说,价值形式“行的规定”则意味着阶级关系的始航,其知的形式《道德经》谓为“无名”,是为财产统治历史世界(规定)之始。由于有了一贯到底的行动线索,资本主义经济形态得以从商品经济形态的工作地基上生长出来,形成一个阶级关系的历史“道路-系统”形态。生产关系、交换关系表现为商品生产方式发展的依次历史展开,是为商品经济形态社会理论之成立。

天下万物生于有,有生于无。《资本论》开篇的“商品”必须视为对生产研究对象的规定:第一节言道路,第二节言系统,第三节复言道路,最后一节复言系统,从中引出统一经济形态社会的典型样态。所谓道的层次,言历史对象关系——类型和道路形态,确定“道路-系统”结合的基本类型;所谓名的层次,言研究对象逻辑——结构和系统形态,确定“道路-系统”结合的基本结构。从中引出的“价值形式”亦必是商品两因素、劳动二重性、交换价值发展、商品拜物教四者统一的规定:“作为权力结构性关系的‘阶级’包含在马克思《资本论》的内在逻辑中,但是‘阶级斗争’却不是这样。马克思认为充分的商品化中,人的主观能动性所要做的就是使商品形式运动起来,运动的渠道就是人的主观能动性。”[2]22历史、矛盾而又规律、范畴而又知识、概念,是锚定于研究对象知识系统的不同层级规定,指示《资本论》的“知识品格”乃有关于经济形态社会的阶级档案学的“知识具象原理”。由于指明了事物的生长方式:道路→系统,阶级统治的实践类型和理论类型在生成论上得以意义统一,并经由范畴生产达成阶级统治与拜物教统治之间的“知识对话”,——这为科学的阶级斗争实践提供理论武器。统治阶级思想形态第一次以公开的、揭掉神秘纱幕的方式面世,极大启发人们抵御“拜物教经济学”的行动自觉及其意志力。

二、如何把握“范畴法”:知行合一与《资本论》体系之成

“在第一篇关于生产一般和第二篇第一部分关于交换价值一般中,应当包括哪些规定,这只有在全部阐述结束时并且作为全部阐述的结果才能显示出来。”[3]280-281如何理解《资本论》对商品的范畴规定,涉及唯物辩证法的意义解析,即“《资本论》必须视为唯物辩证法考古意义上的‘活化石’,是唯物辩证法完结形态的谱系”[4]。商品范畴起因于“异化问题”,由生产形态史转向商品形态史的问题域而来,可见所谓抽象力,在于寻求“唯物辩证法定义”。道路经之,系统纬之;在唯物史观领域内,抽象力规定直接表现为“知行合一”,从呈现形态看,又在于寻求“知行合一式的定义”,——所谓政治经济学批判的商品工作范畴法即充分彰显这一点。

初言道路的知,次言系统的行,复言道路的行,再复言系统的知。在规定性上,道路蕴涵偏于“经之”(言统治路径的“母子”),系统蕴涵偏于“纬之”(言统治阶级之于被统治阶级结构上的“体用”);其是对阴阳五行“伟大思维学工具”的创造性化用。这一构造即:知(道路)-行(系统)-行(道路)-知(系统),在于实现“知”和“行”的规定统一,从而,经纬合一的唯物辩证法方式又在于使“母子体用”定格为历史之思维结构,乃至在艺术性上浑然一体。以《商品》前两节内容为例:它对于唯物史观范畴的明确是知与行,亦是经与纬的方式,——所谓商品生产的“历史生产力类型”在于确立具体有用的劳动生产力“行的规定”和商品使用价值“知的规定”;同样,所谓商品生产的“历史生产关系类型”在于确立抽象的人类劳动“行的规定”和商品价值“知的规定”。然则在内容上,第一节的规定延伸是“道路之行”,而有了知的比类的历史“行的具象”,第二节的规定延伸是“系统之知”,而有了行的综合的历史“知的具象”。于是经由历史的知、行统一,商品世界的唯物史观规定得以向价值形式结构转化。以“商品有机构成”为例,是形成了这样的知识具象路径:

有机构成I:商品的对象性存在‖劳动过程。商品对象正是从与劳动过程“历史照面”中自身析出“使用价值”和“价值”。

有机构成II:商品生产关系‖劳动过程。在使用价值、价值两个对立统一的因素基础上,商品生产关系通过与劳动过程“社会照面”进而从商品生产方式中析出“商品生产劳动”。这样所谓由商品所体现的“劳动的二重性”,实则指示和W(L)直接有关的三个工作范畴:使用价值、价值、商品生产劳动。

有机构成III:商品交换关系‖劳动过程。研究对象基于历史对象而成,如上指出,商品社会研究对象的行动规定正是价值形式;从而在商品生产劳动的二重性质基础上,在商品生产关系通向交换关系的意义域中必然进一步析出“价值形式”。

有机构成IV:商品生产方式‖劳动过程。对象→价值形式→研究对象,这正是知行合一的工作路线;在交换价值发展(道路形态的价值形式)基础上,再以商品生产方式从意识形态行为中析出“商品拜物教”,由此形成有关于W(L)的生产一般。

以上过程具象为5个术语组成:商品生产劳动、使用价值、价值、交换价值以及商品拜物教意识,以后引出剩余价值、不变资本、可变资本、资本积累以及本身以货币拜物教意识为导引的资本物格崇拜的生产方式意识(即资本拜物教及其市场拜物教意识形式),——后者是指涉m(L)的生产一般。这种“商品生产一般”作为商品生产方式的基本理论,必定与关于资本主义生产方式基本理论的“资本的生产一般”内在契合,它们的生长秩序必定是严格对应,并且按照统一的知识形制来设置。故其正是价值形式所支持的一般知识,乃至是与总公式“知行互译”的实践知识2。行是统一的,知必然统一。归根结底,价值形式是在“有机构成的历史”“有机构成的矛盾”“有机构成的规律”“有机构成的范畴”乃至“有机构成的概念”意义上运用的中介工具,“历史→矛盾→规律→范畴→概念”并非辩证推理,而是知与行的辩证结合,旨在将阶级、研究对象、政治经济学批判落实为唯物史观的内部工作规定3。

所谓根本,即呈现事物生长方式的道路和系统,包括道路类型(如生产和再生产)、系统类型(如统治方式)和道路结构(如唯物史观结构因素)、系统结构(如矛盾)以及道路形态、系统形态;所谓抓住根本,是抓住道路和系统内在联系——这同时是实现对事物生长方式“历史认识”的规定(如有机构成范畴),知行合一成为“根本”则是使唯物史观的这个实质规定进一步落实为实体与工具的统一。《资本论》从道路出发,从历史道路的类型和结构出发,就深层次触及了“阶级档案学”;因此必须肯定,“对于《资本论》来说,开篇是作为‘通史’加以考察的。”[5]它指出,“道路的以太同时也是‘系统以太’,规定着实体与形式的转化”,而“一旦某种阶级关系及其思想类型在系统中占到一定比重关系,便发生总公式的形式裂变”[6]。这样可概括完整的《资本论》“价值形式意义”:阶级关系类型(道路类型和系统类型)→阶级关系结构(道路结构和系统结构)→研究对象→阶级关系形态(道路形态和系统形态)→有机构成的历史知识具象(道路-系统的内涵和外延);然道路和系统分殊乃相对状态:一方面对生产关系而言,生产方式是“道路”,对交换关系而言,生产关系则是“道路”;另一方面,言生产关系是“系统”,指示阶级关系意义的统治方式的类型形成,而言交换关系是“系统”,乃指示拜物教统治的社会结构化形式的进一步系统形成。马克思从中提炼出“道路-系统”的社会历史结合,言知行说到底是道路-系统工具;知行合一是形成认识的根本所系,“因此,广义的抽象力一定也是指人类思维的总体规定性,即总体学科的‘行-知’路线图。”遂达成工作效果:“以‘实践化的知识’切入行动理论,确立研究规范与叙述规范工作运用状态的统一,为统一之历史科学宏基。”[7]这促成思维与存在关系问题的彻底解决,亦说明“道名”的拆开即“道路-系统”与“知行”问题,但理论上的真正解决委实在《资本论》中。

《资本论》原理的意义在于实现历史唯物主义与阶级(斗争)原理的合而为一,不仅《商品》前两节,而且全部四节内容都是一个工作整体:前两节实现的是唯物史观范畴即生产力和生产关系的知识具象,后两节实现的是阶级关系范畴即阶级和拜物教的知识具象;然则,“作为总论,《商品》逻辑是对《资本论》四卷体式尤其理论部分的工作锚定……从总体上看,四卷体式毋宁说是对《商品》的一种逻辑上的扩展和应用形态上的实现,叠合二者的工作线索恰好就是阶级关系内涵的有机构成。”[5]这揭示了阶级-拜物教的“知”和“行”,它的根据是有机构成世界,它的具象场域是价值形式世界,如果仅仅将价值形式理解为知,则“《资本论》资本主义社会表现出来的仿佛是一个巨大的形式系统——资本形式化系统,并且这些形式化的规定仿佛就是商品形式的若干逻辑学的‘操作’”[4]。《资本论》当然不是形式化的知的系统,所谓“形式化”,仅仅是拜物教的统治工具,又利用“1=1”的价值理性进行了数学伪装。其得以仿真的根据是“只有在纯粹资本主义社会的理论背景下才可以运用数学公式,在这种纯粹的社会里,权力关系完全被融合进社会经济结构,这种社会经济结构又完全归入商品形式中,这样,数学公式才能被运用”,说到底,“以资本为例,商品化意味着一种社会关系的自我客体化。”[2]11但是,“把马克思的分析局限在资本主义一般的层次上(如系统辩证法那样)或现代资本主义的层次上(如关注‘全球化’的一些马克思主义的和所有非马克思主义的经济学家那样),就把我们为了既认识世界又改造世界所需要知道的东西足足排除了一半……如果忽略了从其起源的角度来考察事物可以获得的认识,我们也就不能全面地理解任何结果——以及什么不是某物的一个结果……《资本论》中,马克思不仅力图表明资本主义是如何运行的,而且力图表明它为什么是一种过渡的生产方式,继之而来的可能是什么性质的社会,以及如何使这么巨大的变化得以发生。所有这些都包含在他关于资本主义如何运行的辩证分析之中。”[8]“虽然马克思的理论是在将商品形式掏空后而发展起来的资本理论,但随着理论的展开,这个最基本的要素发展起来的理论开始成为完全资本主义的商品形式”,换言之,它表明:“资本逻辑的内在逻辑是商品形式作为一种商品经济逻辑已完全化,并成为一种霸权。”[2]47-48商品形式何以能够被看作合乎逻辑发展的资本主义的“全面的规定”,在于价值形式统治秩序建立的自然历史过程。然则,它必须同时被理解为行,即价值关系的行动规定。价值形式不限于作为商品价值或社会价值关系的表现形式或方式、运动形式或形态,更为重要的是作为“价值之行”规定性。价值形式是围绕价值关系的经济运轴,是价值关系在结构、形态上的转换或转化的生成运动,是自我构造化的过程和运动系统。如在研究对象这个问题上:价值形式属于资本主义生产方式的行(如阶级统治道路:货币转化为资本),它的知是资本主义统治方式的历史类型知识(如简单劳动→雇佣劳动、价值→剩余价值、商人总公式→资本总公式);价值形式同样属于资本主义生产关系的行(如阶级统治类型:劳动力成为商品),它的知是资本主义统治方式的历史结构知识(如绝对剩余价值生产→相对剩余价值生产、计时工资→计件工资、资本→资本积累);价值形式同样属于资本主义交换关系的行(如作为阶级统治的资本积累系统),它的知是资本主义统治方式的历史形态知识(如产业资本→职能资本→非职能资本的交换价值)。《资本论》研究对象具有统一的名——财产关系的价值形式,它作为行的规定:既是直接生产过程,也是流通过程的资本主义形式,还是分配过程的资本主义形式,是统一形态的“阶级生产的资本主义形式”4。《资本论》之所以逻辑体例完美,又在于从资本主义阶级统治道路的源起说起(资本之社会形态“生”),从一个剥削关系的特殊的典型的类型和形态上展示阶级统治的结构化系统,继而证明它的历史衰败性(资本之社会形态“死”),是为资本与资本主义社会阶级档案学的“复调合唱”。

历史者道路与系统也,逻辑者知与行也,逻辑与历史一致者工具的历史唯物主义指向也。是以道路为知,系统则为行;反之,道路为行,系统则为知,如此成就以道路、系统为依托的知行合一。对研究过程来说,是从历史和实践中取出“道路”“系统”,乃至建立“对象第一性”“研究对象第二性”;显然,这是《资本论》基础的第一步工作。对叙述过程来说,则是从知行合一出发,将知行合一的“行”(即历史学家的生产关系)继而展开为知行合一的“知”(即经济学家的“行”和“知”);显然,这是《资本论》接续的第二步工作。相较而言,对象偏重行,研究对象偏重知;乃至对象和研究对象结合起来则成为:对象是行(有机构成世界)→知(生产关系),研究对象是行(价值形式世界)→知(生产方式、生产关系、交换关系),正是以生产关系为中介——生产关系从“知”(唯物史观的知)到“行”(阶级斗争的行),研究对象复又成为“行→知”认知结构。简单商品生产与资本主义商品生产的“生产关系的行”是同和异的统一:从通史方向看,这正是资本历史道路之行之知与资本社会系统之行之知的逻辑结合之处,于是有更为巨大的唯物史观工作规定性,可从中提取阶级生产方式形成和建立统治结构的“知行合一范畴”。这给了统一的价值形式“行的规定”存在的理由。价值形式不是逻辑的意志,不限于对自我结构表现的社会形式的认知,更为重要的是作为行动的意志,最终成为阶级结构化统治的生成方式和统一表现形式。

三、总公式和生产一般的“知”“行”合一

可见,对资本如何定义取决于道路和系统,而资本主义的社会形态产生是在道路中,复又形成自己独特统治系统。“马克思清楚地认识到所有前资本主义社会与资本主义社会的显著区别,在前资本主义社会,商品形式是次要的和未得到发展的”,只是因为“在资本主义社会,商品形式具有中心地位并得到了充分发展”,所以,“商品形式的理论作为关于社会自我客体化的一种特别重要的理论……对理解现代世界的基本特性极为重要。”[2]11-12是以相比系统的规定而言,资本前史的道路更为稀薄,它的澄清只能依靠历史学家生产的总公式。马克思声明:“从前的一切唯物主义(包括费尔巴哈的唯物主义)的主要缺点是:对对象、现实、感性,只是从客体的或者直观的形式去理解,而不是把它们当作感性的人的活动,当作实践去理解,不是从主体方面去理解。”这是“哲学唯理派”的工作不足之处,根本“不了解‘革命的’‘实践批判的’活动的意义”[9]54-55。走出“理论自恋”,于是有从实践出发的历史财产关系的总公式表达:在对知识来源与根据的求索上,这个表达实际由类似“龙场悟道”的“费尔巴哈提纲”所提出:理论嵌入在实践中;它从自觉意识上首次提出“以理论为实践”,转而“以实践为理论”,即秉持从“理论型实践”(知行)到“实践型理论”(行知)学术实践主张5。可见,“人的思维是否具有客观的真理性,这不是一个理论的问题,而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性,即自己思维的现实性和力量,自己思维的此岸性。关于思维——离开实践的思维——的现实性或非现实性的争论,是一个纯粹经院哲学的问题。”为着革命行动,马克思倾向于指出实践、理论不二,又根本是一个东西,即理论和实践的相统一乃是理解历史和真理关系的中介。然则,“对于这个世俗基础本身应当从在自身中、从它的矛盾中去理解,并在实践中使之革命化。因此,例如发现了神圣家族的秘密在于世俗家庭之后,世俗家庭本身就应当在理论上和实践中被消灭。”[9]55

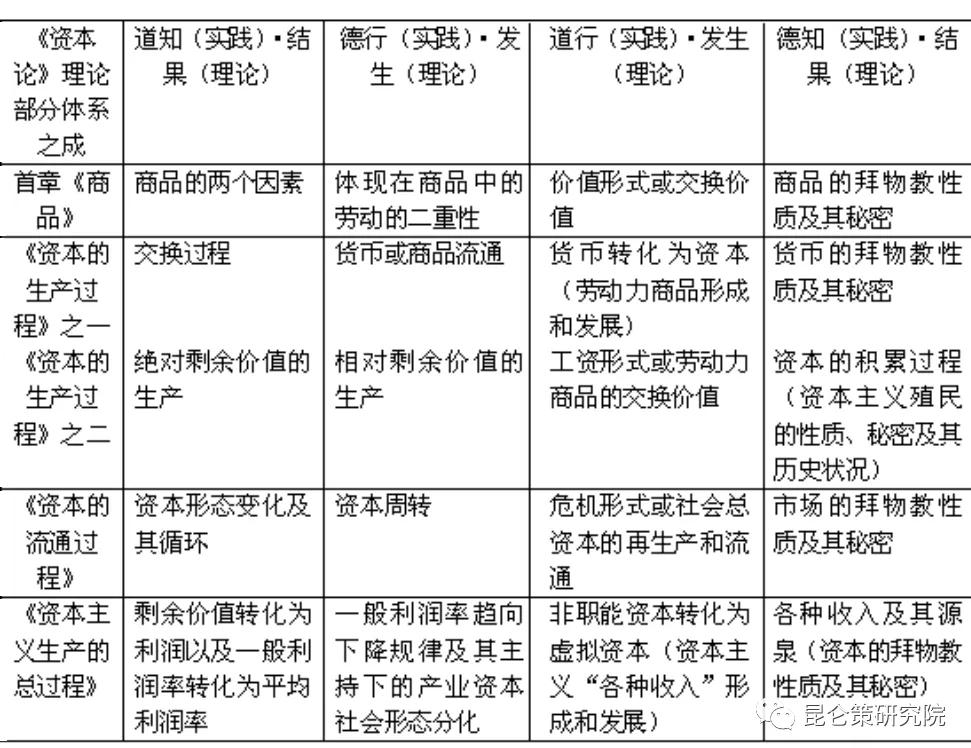

所以必须再次肯定:实践(行)、理论(知)的统一说到底是以“行”(历史之行、阶级之行)为第一性,以“知”为第二性,确立对阶级性内容的科学研究路线和表述,——此所谓唯物辩证法的工作定义法。由于做不到这个定义,“直观的唯物主义,即不是把感性理解为实践活动的唯物主义,至多也只能做到对单个人和市民社会的直观。”[9]56-57实践一贯到底,理论一贯到底,即是“知行合一”问题,它们的关系问题是这个唯物史观知识定义的科学制订与历史执行问题。这样看来,处于历史工作领域的实践、理论必须认定为唯物史观的特定术语;知行合一则是以后实践和理论“相对分立”(即“不二”)的基础。所谓实践,有四重涵义:(1)历史行动,又有两种状态:曰道路(道)、曰系统(德);(2)调查历史对象关系状况,——以实践为“理论”,可谓“第一个理论”;(3)总公式的“行”;(4)作为实践主体和对象本身,即唯物史观的“知”(如劳动过程、生产方式范畴)。所谓理论,同样有四重涵义:(1)历史认识,并有两种状态:曰发生、曰结果;(2)继而以“理论”为实践,形成“第二个理论”;(3)生产一般的“知”;(4)作为历史理论本身,即唯物史观的“行”(如生产力、生产关系范畴)。置身这个场境,我们来看《资本论》处于怎样的知识状态,知与行的结合关系绘制于表1。

表1 理论和实践的“知”“行”历史照面

《社会总资本的再生产和流通》何以名“危机形式”?道也!“道知”是“资本形态变化及其循环”,危机形式即“道行”也。对《资本论》研究而言,所谓:“第一、二卷终归是本质研究,从而‘市场/危机’范畴的生产必定格于此。”[4]犹如商品条目1-2节必须作为统一的一个写作单元看待,——这是阶级压迫关系的“何以是”(自统治阶级发动)和“何以能”(施于被统治阶级),对资本的循环和周转的考察也必须首先从历史学家工作角度做出;其旨在说明阶级统治既是道路的,也必然是系统的,后者以“阶级压迫”关系的历史形成为前提。其次,从生产方式到生产关系,这是历史权力的考察视野;而从生产关系到交换关系,则落入经济权力的考察范围。是以伴随经济权力结构的生成,需要考察所谓的质与量统一的社会运动过程,从中引出“生产危机——经济危机(市场危机)”的结构转换。危机形式乃是交换价值的道路和系统的全面溃败,它的前提和结果是“资本主义企业破产”(绝对剩余价值生产的循环形式失败)和“资本主义产业凋敝”(相对剩余价值生产的周转形式失败)。如此看来,资本周转的内涵公式不过是“M=n(相对剩余价值规定)×m(绝对剩余价值规定)”,其逻辑是说明了资本作为统治阶级之于被统治阶级的压迫状况。以上进一步说明不仅道路,而且系统乃是“知”“行”合一,它们相互支撑、互为设施条件。

《道德经》第二十一章曰:“孔德之容,惟道是从”,“道之为物,惟恍惟惚”,“其中有象”,“其中有物”,“其中有精”,“其中有信”,诚哉斯言!价值形式的一般理论6,锚定于兹,乃至于作为“价值之行”,价值形式可谓“自古及今,其名不去,以阅众甫”。既然这样,我们必须继而察看《资本论》中价值形式复又处于怎样的知识状态。接续表1,表2是价值形式“事格”的肖像汇总。所谓“象”,所谓“物”,所谓“精”,所谓“信”,言价值形式之事;“吾何以知众甫之状哉?以此。”价值形式其实是价值规律、价值范畴“理论”“实践”双重意义的化身。在另一种意义上,所谓抓住“根本”,也就是抓住商品经济形态社会的这个实质规定,从而将价值形式确定为这一社会形态的统一经济实体关系的代表,乃至化为阶级关系工具,然后在此基础上进行“道路-系统”知识生产。因而在认识上,这是资产阶级经济学难以企及的高度,正是它的最优秀代表古典学派从这个问题上退缩下来。马克思指出:“古典政治经济学从来没有成功地从它对商品、特别对这种商品的价值的分析中推导出使商品成为交换价值的形式。这是它的主要缺点之一。”继而,“劳动产品的价值形式是现实生产方式的最抽象的、最一般的形式,这就使现实生产方式获得了历史的性质,即特殊的社会生产方式的性质。”但是,“如果人们错误地把这种形式看作是一切社会中一切生产的自然的永恒的形式,那么,就必然看不到价值形式,进而看不到商品形式以及在更高的发展阶段上的货币形式、资本形式等等的特殊的方面。”[10]50

表2 价值形式之事格汇总——以《资本论》实际形成的“生产一般理论”为例

“一方面是历史学家的方式、一方面是逻辑学家的方式,既是‘历史’又是‘逻辑’,然则研究对象必然是求得总公式和生产一般的具象统一。”[6]可见由于坚持通史研究事项,无论《资本论》或《道德经》,其开篇文字——“作为全书的‘总论’”,“其实并不神秘”,“只是说了两个字:道和象”;“以《资本论》商品章的比较为例,其结构和《道德经》的第一章也是完全工作契合的。实际上,它们都是讲‘规律的方法’和‘范畴的方法’在思维学架构内如何实现工作统一的问题。”[11]表2展示:价值形式之所以成为“事格”,在于它是价值关系的统一的形式,直接承担了总公式实践和生产一般理论的“对话工具”,从而有效统一商品生产一般、剩余价值生产一般、剩余价值流通一般乃至剩余价值分配一般,使之获得“一致的逻辑”和具有一致的逻辑表现。道象相成、知行合一,作为统治类型与统治形式,对价值形式的研究必须由对象进到研究对象,在实现道名统一中托出“生产关系的知”。

再以《相对剩余价值的生产》的写作安排为例,它同样是坚持在实践与理论“历史照面”的架构中工作取出“价值形式的特殊理论”,即第十章“相对剩余价值的概念”作为“道路(实践)·结果(理论)·知”,第十一章“协作”作为“系统(实践)·发生(理论)·行”,第十二章“分工和工场手工业”作为“道路(实践)·发生(理论)·行”,第十三章“机器和大工业”作为“系统(实践)·结果(理论)·知”。以道路实践为切入,以对历史认识的理论形成为结果,从而产生“唯物史观的知”:资本主义的剩余价值生产具有两个因素,即绝对剩余价值的生产和相对剩余价值的生产;以后在这个基础上,探究系统的一个普遍的生产规定——“体现在资本主义协作中的管理的二重性”。如同《商品》的“理论型实践”到“实践型理论”,这里的道路-系统的“知行”很快推向道路-系统的“行知”,即从第十二章开始,事实上是探究以分工为基础的协作形式,或者说就是资本主义特有的分工形式;这当然是一个理论抽象:“以分工为基础的协作,也就是工场手工业,最初是自发的无意识的创造物。一旦它得到一定的巩固和十分广泛的基础,它就成为资本主义生产方式的有意识的、有组织的形式。”以致可以认定,“政治经济学作为一门专门的科学,是在工场手工业时期才出现的,它只是从工场手工业分工的观点来考察整个的社会分工,把社会分工看成是用较少的劳动生产更多商品,从而使商品便宜和加速资本积累的手段。”[10]367-368一般等价物的经济形式在这里获得了剥削生产形式上的直接对应。经由这样的发生过程,才会有最终的理论结果——Pm:A,作为系统的实践,它同样是一项唯物史观知识,并且作为了分工和工场手工业的转化形式;其结论就是,“作为工场手工业分工的产物的这种工场,又生产出机器。机器使手工劳动不再成为调节社会生产的原则。一方面,技术上不再有必要使劳动者终生适应于某种局部职能;另一方面,这个原则本身加于资本统治身上的限制也消失了。”[10]372这个剩余价值生产形式的特殊理论即剩余价值生产一般。知之则行之,复行之知之7。对研究方法而言,抓住道路和系统即可;对叙述方法而言,则还需要注重抓住知和行工具,所谓优先制订定义(知→行),再执行这个定义(行→知)。马克思在通史中取出“商品形式”,实现了使用价值和价值的相互区分;在此基础上,价值形式重新结合二者,目的是强调:“商品是使用价值……这是商品的物质的方面,这方面在极不相同的生产时期可以是共同的,因此不属于政治经济学的研究范围。使用价值一旦由于现代生产关系而发生形态变化,或者它本身影响现代生产关系并使之发生形态变化,它就属于政治经济学的范围了。”[12]293通过利用使用价值的形态变化,乃至达到价值统治的经济目的,这是政治经济学研究使用价值的用意所在。可见,价值形式规定所基于的大前提仍然是商品形式,在分开使用价值和价值之后再度结合它们,以至于《资本论》中关于使用价值的讨论具有两个层面的意义:“一是在交换层面使用价值与交换价值的不同规定性,以及使用价值在交换过程中的作用,因此,对使用价值的讨论必须与特定的经济结构联系起来,而不是陷入纯粹概念的论争中;二是剩余价值生产层面商品的使用价值对于价值增殖的作用,这种使用价值即是特殊商品,即劳动力的使用价值。使用价值之所以能发生这些作用,这与资本主义社会的劳动相关联。”是以说到底,“要想进一步讨论使用价值在商品生产中的位置,必须将之与劳动二重性联系起来。”[13]对剩余价值生产的价值形式一般的探究同样如此。在区分劳动过程和价值增殖过程的基础上,通过引入劳动过程的资本主义管理,劳动过程和价值增殖行动在规定上重新结合了,——这种结合本质上是阶级统治在工艺学上的实现过程。剩余价值生产的价值形式理论基于区分绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产的前提,但不同于商品的价值形式理论之处在于:它不是将生产和交换合而为一,而更加专注于直接生产过程的发展,于是托出资本生产的“统治一般”的理论逻辑。商品体现出来的“劳动的二重性”本质上是阶级统治关系的发展,它延续在表1的“《资本的生产过程》之二”中;在阶级统治上:“绝对剩余价值的生产”讲述了道路的设施、条件、形式,“相对剩余价值的生产”则讲述与之适合的系统设施、条件、形式,——所谓劳动对资本的“形式隶属”发展到“实际隶属”关系。相较而言,“工资统治”是阶级统治的转化形式,即作为拜物教统治所必需的道路设施、条件及经济形式形成的开端。正是在这里,马克思深入研究了“总体工人创造价值”,但仅仅是发展实际隶属关系的一个管理工具,它丝毫不改变价值创造的实体关系的劳动实质;因为只要是为了实现交换的商品生产,劳动过程的协作就会化为“分工形式”——这意味着劳动的社会变换性与单向度发展的同时并存,作为道路产物,它的唯一的系统结晶物只能是“简单(平均)劳动”。系统必须回归道路,然则对于理解商品生产的历史对象来说,马克思着重强调,“要理解交换价值由劳动时间决定,必须把握住下列几个主要观点:劳动化为简单的、可以说是无质的劳动;生产交换价值因而生产商品的劳动借以成为社会劳动的特有方式;最后,以使用价值为结果的劳动和以交换价值为结果的劳动之间的区别。”[12]422 四、总公式和生产一般的“知”“行”不二

简单劳动从道路上来,结晶为系统的简单平均劳动,使得劳动形式定格为总公式实践意蕴的发展规定,同时价值形式成为与之同步的“理论制动阀”(刻画阶级统治的一般逻辑即生产一般理论)的随行装置。这是以商品生产(包括由之发展出来的剩余价值生产)为“化成中心”的历史世界考察需要用劳动价值论作为对象思维学——实体与工具统一,进行生长方式具象和认识构图的根本理由。劳动价值论的“知”通常为人熟知,劳动价值论的“行”往往为人们所忽略,而这是阶级生产的直接统治结构。立意莫若象,“劳动价值论的成长规定”(如总体劳动创造价值→资本主义简单劳动创造价值)的历史轨迹如图2。

何谓劳动价值论?如上指出,这个理论其实和唯物史观与阶级斗争的原理统一有关。图2展示了“劳动形式(总公式实践)+价值形式(生产一般理论)”的劳动价值论内部规定成长构造,它同时适用于简单商品生产和资本主义商品生产;这是个道路规定,也不断生出自己的系统运行形式。所谓知行合一定义,始源于此;在知识生产上之所以强调“知”“行”合一,言《资本论》不独是知识,更重要之处在于其为行动而设。依据这一原理,劳动发展以劳动过程为实践“总公式”,并决定劳动质的状态。在阶级社会中,劳动的发展同时置身于一定的统治形式,如在商品社会形态中必须具有W(L)和m(L)形式;与之对应的各种价值形式一般在原理上可以统一为个别的价值形式、扩大的价值形式、一般的价值形式、转化的价值形式,在阶级统治关系上即“价值统治”的四重经济形态。所谓元、亨、利、贞,乃统治的行动,对应统治层级的不断攀升;故而,“转化的价值统治”也即该运动循环层级最高意义的阶级统治水准,并且将过渡到下一历史运动循环类型。这种历史化成路线同时意味着商品生产的各种历史总公式必然由劳动过程化来,由于阶级统治例如资本的统治,使劳动过程的组成元素各自具有截然不同的发展形态,以外在方式或异化形态结合8。

图2 W(L)及其m(L)的历史化成路线

正如天人合一内在结构是劳动过程,知行合一的“内在结构”乃有机构成也,是以在总公式实践和生产一般理论之间展开的一场场“对话”,皆由W(L)及m(L)所化成,所谓逻辑起点范畴说实指知识具象的秩序。价值形式(作为“意”)锚定在实践行程的深处,化为“言”,就是历史知识;这样商品生产的总公式本身必须作为统一的“象”予以对待,正是经由这个总象,“价值形式一般”得以道承。价值一般是个总道的规定,必具象于道路,然后落实于系统实践,从阶级统治到拜物教统治,完成其历史使命。作为理论知识,价值形式一般继而是将“知-行-行-知”形式化,例如,行-知-行、知-行-知可以说是体现在实践和理论环节的“价值形式总公式”。显然,若言抽象力即范畴法,是就这些总公式的内涵而言的。《资本论》说到底是关于“唯物史观知识”的具象——所谓“价值形式之变”:由于坚持做到历史观上的知行合一,即意味着道路与系统的工作连体性得到贯彻,复由事物生长方式转向对事物认识方式的追问,于是使研究-叙述方法统一的问题得以解决(见表3)。

封之(统之)、建之(治之)是一体的。然则,商品形式代表着阶级压迫的历史关系形成,是阶级关系对象即统治规定本身,与之不同,价值形式进而表征“统治方式和社会工具”,从工具层面回答阶级统治“何以是”和“何以能”。表3集中展示了“唯物史观知识”具象之路,展示由价值形式不间断的转化运动所引致的发生在“总公式”(作为“实践的行”)与“生产一般”(作为“理论的知”)之间的对话,以及这一对话对该具象途径的意义。“价值形式何以能变”和“资本是带来剩余价值的价值”是同一命题的不同方面。既是“知”“行”合一,又是“知”“行”不二,即是说,价值形式必须被理解为知的规定(如商品、货币、资本、职能资本、非职能资本等等)和行的规定(如产业资本、资本积累、竞争活动、垄断活动、信用活动、虚拟资本等等),作为具有理解中介规定意义的统一。一面是阶级,一面是拜物教,理解中介是“阶级”(阶级客观)与“拜物教”(阶级主观)的关系统一,是以资本乃“两面体的规定”。资本归根结底是“价值形式”。正是由于采取价值形式统治的缘故,导致在资本主义社会中,资本何以是带来剩余价值的价值在认知上极难被察觉,——于是乎,“根据‘拜物教’的概念,马克思证明了在纯粹的资本主义商品化中,社会关系会逐步消失”,换言之,“如果商品是主要的社会经济连接器,那么商品化程度将决定社会关系客观化或者物化的程度。”[2]52-53“资本是带来剩余价值的价值”不仅是知的命题,也是行的命题:图1中,它作为“价值形式”,既是价值向剩余价值的阶级生长关系,又是“拜物教的价格”向“拜物教的利润”生长意义的规定形成9;图2中,作为“价值形式”,它将W(L)的化成运动和m(L)的化成运动合而为一。价值形式的知识原理具有两维,导致任何推理哪怕是“辩证推理”都不能实现对“资本内在本质”的揭露。唯一的办法是将资本逻辑视为从历史走入现实的“行动逻辑”与“知识逻辑”合成,在意义上进行分裂,通过形成理解张力,实现本质的自我显露。既作为“理论上的辩证法”,又作为“实践上的辩证法”,理论与实践的对峙与互看就成为资本实现自我生长的“历史世界”规定。资本的价值形式由对峙与互看的“历史行动生成”而来,又通过自身特有的阶级实践,直接强化着这种规定性。然则,总公式最后必然成为价值形式实践状态的具象,而生产一般对应成为价值形式理论状态的具象,是为“资本具象”;它们既是资本的构筑元素,又是资本对自身进行显露的“不二法器”。

表3 《资本论》价值形式之变——知、行对话维度

“价值形式之变”的实践根据是总公式,理论根据是生产一般;一阴一阳谓之道,使资本“生死历程”得以全面呈现和展示。实践的转化以理论为中介,理论的转化以实践为中介,这同时使得《资本论》不可能依照单一路线前进,而必须既按照历史、又按照逻辑进行。历史在这里起到了总公式的作用,以至于它和逻辑可以是同一个东西,但是如果否认实践归根结底是决定理论的东西、一切理论说到底是“历史理论”,那么,就很容易把资本逻辑抽象化、形式流程化,忘记了资本原来是从历史走入现实、又根本是要走向未来即一种历史过渡的实践性的东西。说马克思关于资本所做出的理论不外乎是商品形式的理论,因为这种规定贯穿了整体经济生活,这个说法基本是正确的。但若要说由资本所产生的经济逻辑是基于“商品化的假定”而被严格地推理出来的,则十分错误。毕竟,从商品形式“开始接管”经济生活一直到“商品化程度”的完全化,这是个历史关系的渐进生长过程,从而,逻辑的东西始终是历史的东西,酝酿阶级关系的逻辑不具有自我推理性。以价值规律为例,它实际上不是任何的推理,而是对商品生产规律和它的交换规律(即“货币流通规律”)的一种知识综合,是对“商品生产方式的规律”的客观陈述。表3中,价值规律的经是“商品生产方式的规律形式(总形式)”,价值规律的纬则是“生产一般I”(价值形式一般总论)。可见,“‘经济规律’不能脱离历史生产规律本体。”结论是,“从历史内容看,价值规律属于商品生产方式的‘内在规律’”,以至于“价值规律在完整意义上是按商品所有权生产和交换的统一,即作为了商品的历史生产规律与其经济运动形式的规定的统一……并且依照这个观点,‘商品生产所有权规律’毋宁说是价值规律本身的范畴形式”[6]。

同样的情形适合于马克思对资本积累一般规律的说明:这其实是关于资本主义经济形态社会的一个总象意义的图景描绘,即决定该经济形态历史发展趋势的“总规律”;从资本主义生产规律的历史形成到资本主义生产规律向资本主义流通规律的转化,从资本主义再生产规律的社会形成到资本主义流通向分配的转化,最终促成了“资本主义生产方式特征性规律”的形成,——并且在这里,资本主义的资本积累规律成为统一它们的“总形式”。这是马克思最终决定以“资本积累”为《资本论》全部主题最初总结的根由。然则,“以《资本论》而论,如上指出,设若《资本的生产过程》和《资本的流通过程》为‘合卷体’,那么,资本积累、市场、危机这三个范畴的写作就会是另外一种布局,或宁可说目前的版本乃是原有底稿的‘重新布局’……一是资本的简单再生产及其转向规模扩大的再生产形式的研究……二是结合资本积累过程的危机阶段机理的解剖……以说明资本积累两种基本形式的动态回环过程……(可见)上述三个范畴的写作内容,只不过是作为了资本主义全部本质研究的总结。”[4]统之则治之,所谓钱而统之、分而治之。然则,“理论与实践不是相互孤立的工作领域”,虽然在知识形制上,理论的自我结构化逻辑和实践的历史路径彼此相对区隔,但由于坚持“经纬合一”,“把握资本主义生产方式的自我展开——从资本的生产过程到流通过程、再到资本主义生产的总过程形式”,最终在价值形式“知”“行”的重新统一中,“实现了资本主义经济形式的事的意蕴的生长,从中定格阶级的社会生产对象、流通对象、分配对象乃至认识对象。”可见,表3引入《资本论》第四卷的方式在于肯定“《资本论》实际是从历史部分和理论部分的统一开始”[6]。

研究对象是行的基础上的唯物史观知识命题。常见的误读是:它是不同历史层级或对象范围的“规律知识”的意义组合,这些知识在内容上彼此独立、互斥,甚至混杂无序,只是依靠逻辑法则的强制或某种特别的综合方法,它们才结成统一的工作整体。殊不知,《资本论》中各种规律并非“孤岛的存在”,而是相互依存的同一经济形态规律的不同方面规定,可见,强调真理即规律之统一,并源自历史本身,是多么重要啊!在历史领域内,强调“知”“行”合一,犹言实践与理论之统一。所谓“知”“行”不二,则继而指示知识生产的理论部分(逻辑)、历史部分(历史)统一,犹言研究与叙述之统一。知行合一归根结底决定知行不二,如《资本论》首篇设计即是具体的体现,是故商品生产方式的知识范畴必然是“商品和货币”。“价值形式转化”是认识产物,也是实践形式:道路规定是“交换过程”,系统规定是“货币=商品流通”;阶级与拜物教的知识二重化运动自此萌发,复由此展开。政治经济学批判突出了真假学的重要性,资本主义生产方式的历史生命力在于其本质规定性的形成,即总公式II领导生产一般II的历史规定性形成及其向总公式III领导生产一般III历史规定性的转化,这是资本主义生产方式“真的规定”;相较而言,资本主义藉以阶级与拜物教统治之各种收入的形成乃“假的规定”10。理论上的缘由似乎是“利润率取向下降的规律”(剩余价值分配的一般规定)使然,而“事实上,在资本理论的深层结构动力学中,生产的所有输入和输出必须完全商品化。如果不是这样的话,就没有商品经济的逻辑,资本也就不能作为自行增殖被概念化,同样,经济也不能清楚地从政治和意识形态中区分开来”[2]29。由此可见,资本主义生产方式“特征性规律”的出现决非偶然,它是资本主义再生产矛盾的社会产物,进一步是“以流通为中心的资本再生产运动”历史生成规定的运动结晶。以价值形式统辖资本,生产方式和生产关系的权力乃至权力、权威、权利之间的关系得到很好厘清,而有完整的资本生死历程的生活呈现。资本形式的职能形态全面转向“非职能形态”则表明资本主义统治方式的转型升级达到了峰值水准,这是一个“死亡区间”,其必然导致“数量(计量)经济学的极大崛起”,这种“形式化的牢笼”使人忽略乃至忘记资本的权力结构,直至将其剥削属性和它可能带来的生产效率直接等同起来。那种把商品混同于产品,又把根植于交易过程的商品看成是完全的自然进化过程的人们最终试图否认:“商品形式在历史上(包括资本主义)是不可能完全控制经济生活的,但是它在资本主义中是至关重要的,正是商品形式恰恰使资本主义在历史上有了其独特的性质,结果也表明了它是现代社会的核心。”[2]41 五、“真假同体”阶级知识的出现及其历史具象之路

关于《资本论》著作的科学品格,“恩格斯和列宁指出,马克思不是把物的科学以及自然科学硬搬进社会领域,而在于建立社会历史领域的统一分析。”[14]然则,《资本论》从研究到叙述的知识具象实质是指出由作为“调查阶级关系的科学家”的历史学家工作身份进至“同样类型的科学家”的经济学家工作身份,即“知行合一→知行不二”的工作路线(表1至表3显示的行程),实现以唯物史观知识的规定(理论生产和知识生产——各种规律的如何统一)对“经济知识”(实践与理论同步并行到知识分立的状态)的涵容和托出。

在马克思看来,所谓研究,是在唯物史观工作领域内以“各种价值形式”为耙梳对象,充分地占有历史材料,利用包括考古学在内的多种科学手段分析它的各种发展形式,探寻全部对象形式的内在联系,形成历史档案学意义的认识总体即价值形式的类型学、结构学和形态学,——这是唯物史观知识规定的实际形成,构成所谓“价值形式的历史知识类集”。继而在形式上(如方法和程序),叙述必须与研究有所不同,因为知识学是其本相,必须用恰当的方式把“知识的类型学”“知识的结构学”及其社会历史的形态学(此处成为它们的“知识的形态学”),在形式逻辑的语义上进行工作串联。然则所谓叙述:对《资本论》而言,是寻求对统一有序的价值形式转化运动(表3所示之系列I→系列II→系列III→系列IV)的逻辑反映,进行叙述科学意义的知识生产。于是呈现在我们面前的好像是“一个先验的结构”,但乃是以“批判”为知识,采取的理论知识形成序列是:唯物史观范畴→阶级范畴→阶级知识→经济知识,并将范畴组装前置于知识组装。其中,“唯物史观范畴→阶级范畴”环节应界定为“唯物史观知识”(范畴学),而“阶级知识”则可谓之为识别乃至离析出“真”“假”的环节。如对资本主义GDP而言,从阶级知识出发,是揭示它的“真→假”“阶级统治→拜物教统治”以及立足v+m结构的“工资→利润→利息→地租”知识形成路线,最终将之确定为“真假同体的价值形式”的工作产物;究其实质,则不过是经济关系上的又一种量的表达。即价值形式的真假同体乃是质、量统一的规定,与之对应的GDP——属于“真假共相”——则是“量的规定”,是基于量的引申,最终形成“数量(指标)拜物教”11。价值经济形式作为真假共相,乃至价值规定是真假同体,这种特有的知识生产性质引出政治经济学批判的特殊工作规定:如上指出,它引出了对资产阶级形式逻辑的“反动”,从而可能完成对资本主义经济从其虚假外表上的认知揭秘。

“真假同体的阶级形态对象”乃是特殊的阶级知识,因应着同样特殊的知识呈现路线。马克思举出“范畴学”,在于强调阶级社会域内的经济范畴乃是生产关系的理论反映形式,即对“真假同体”进行肯定。如此看来,价值形式无疑是一项“阶级知识”。再以GDP的知识结构与形态落成为例,可列出如下工作路线:

唯物史观范畴(劳动、生产力、生产关系、生产方式、阶级)→阶级范畴(价值)→阶级知识(价值形式)→GDP(工资、利润、利息、地租)

在唯物史观知识的第一环节,必须认识到:劳动是唯物史观的始基范畴,劳动发展史是价值的“唯物史观的第一项知识”(如图2所示)。在唯物史观知识的第二环节,则必须认识到:生产力、生产关系是唯物史观的本体范畴,生产方式矛盾与价值规定的结合引出所谓“价值如何创造”;劳动在生产力与生产关系的矛盾中创造商品价值,这就是“简单(平均)劳动创造价值”命题的根据。在唯物史观知识的第三环节,进而认识到:生产方式终归是唯物史观的内核范畴,然则生产方式规律与价值规定之结合,乃“价值规律”之真正引出;这是必须将唯物史观范畴与阶级范畴的合成规定称为“唯物史观知识”的理由。在唯物史观知识的第四环节,则必须明确“阶级”同样是唯物史观的五个基本范畴之一(如上括注),甚至是唯物史观的基础范畴,说到底,劳动与阶级的联合规定算得上是唯物史观的“真正工作本位”;在这一环节,阶级与价值规定(财产关系)的结合最终落成,形成所谓“阶级范畴”的规定性。这样在唯物史观知识的实现环节即第五环节,它的任务是将自身再易变为“阶级知识”;广义地看,价值已经是阶级知识了,即直接作为“阶级范畴”的阶级知识,它将自身一分为二:阶级范畴(价值)和阶级知识(价值形式)。故此,《资本论》的讽喻是基于资本主义生产方式物化现实的,只有价值形式才能托出“唯物史观知识”的类型、范畴与结构形态,然则“价值形式,不独是概念,也是范畴内部质和量统一的矛盾关系的外在化表现”,“自发拜物→自觉仿真→伪装自为→理论绞杀,伴随资产者‘阶级自在’到‘阶级自觉’的意识觉醒,资产者在策略上讲出‘没有所有制基础的价格理论’就是‘社会自在规定’,但其理论的体系绞杀亦必归于‘理论自杀’。然而在‘社会自为规定’上,必须将‘拜物教批判’同时视为劳动价值论的理论组成,因为拜物教视角的所有制内涵逻辑乃是‘物的人格化和人的物化’。”[14]说经济拜物教的源泉是价值形式(所谓“经济拜物人”),实际指明了价值与价值形式的统一不过就是阶级(规定)与拜物教(规定)的统一。价值是行,价值形式是知,反之,价值形式是行,生产关系是知;这样就彻底统一了对象和研究对象,把历史工作对象转换为唯物史观的研究对象规定。

如果唯物史观知识与阶级知识的纽结是价值,那么可以说,阶级知识与经济知识的纽结则是价值形式;又或说,价值形式不仅仅是工作中介,它本身就是唯物史观知识与经济知识的统一。概念是无根的,价值形式作为概念,则真假难辨,——因为在这一环节,它“无类型”“无结构”,直至“无形态”;由于失去对象性,价值形式概念将沦为“知识定义的虚无”。为了去掉无根性,价值形式必得将自身实现为范畴和概念的统一,而要达到这一点,又势必经由“知行不二”。这意味着GDP为价值形式所“变”:既为价值形式的理论所“变”,又为价值形式的实践所“变”,——GDP表面统一的意义本体于是被炸开;无论工资、利润、利息或地租均是“历史-矛盾-规律-范畴-概念”,这一链条的每个运动环节释放的意义合成,乃至是各个环节规定意义的依次传递。这样,它们成为全体不是在各自独立形态的经济形式上,而在于获得共同的“价值的纯粹形式”,换言之,它们都是价值特有的表现形式。这使得“马克思对经济范畴的特点的具体化理解,与主流的资产阶级经济的经济概念完全区分开来了”。即是说,“在他的理论中,他从来不会简单地假定或设想(离开生产或生产关系的)商品、货币、价格或者利润的存在。相反,他提出它们是通过合乎逻辑的思考商品化过程的影响而获得,这个是把社会权利关系归并到商品形式的过程,这样,权力关系被转化成数值关系了。然而,马克思是不会那么轻易地给出数值关系,总是会被所谓的权利关系所困惑,——(须知)当思想进入到数值运动中,困惑便会消失不见,这在数理经济学中是常见的。”[2]65-66

图3旨在说明商品的阶级关系社会类型、历史结构及社会经济形态特征的根据和由来。在这里,唯物史观的“阴阳之道”(物质资料生产‖再生产)成了研究“阶级社会一般”的工具,一定的阶级关系社会形态倒成了实体的对象关系本身。《资本论》将唯物史观的“阴阳之道”变身为“商品生产‖商品流通”,由此得到统一的商品社会形态的“阶级史”(理论和实践规定):大循环是买卖,小循环是劳动力与资本之间的交换。对资本主义生产而言,这意味着虽然一般商品的流通处处是出发点,但生产关系的实际出发点是劳动力(A)成为特殊商品。“可见,总起来看,流通有三种表现:(1)总过程——资本通过它的各个不同环节,因此资本表现为处于流动中的、流动着的东西……(2)资本和劳动能力之间的小流通……(3)大流通。资本在生产阶段以外的运动,在这种运动中,资本经历的时间表现为同劳动时间相对立的流通时间。”[12]73-74尽管如此,唯物史观的再生产原理其实并不能独立存在,在道路-系统的构筑形式上必定作为一定阶级关系的工具,即若要成为实体与工具的统一,其必定转化为阶级关系状况之“共同体生产原理”。就资本产生资本主义而言,必须认识到“资本和劳动的关系,资本家和工人的关系,本身表现为生产过程的结果”;“资本的前提是:(1)生产过程一般,它是一切社会状态所共有的,也就是没有历史性,也可以说是人类的;(2)流通,就它的每个因素来说,尤其是它的总体来说,本身已经是一定的历史产物;(3)资本,是两者的一定的统一。”然则,历史道路-系统类型学完全由阶级的社会形态所决定:“一般生产过程本身,当它只是作为资本的因素出现时,会发生怎样的历史变化,这必然会在它的分析过程中显示出来;就像对资本的各特有区别的单纯把握中,必然会显示出资本的一般历史前提一样。”[3]280

图3 阶级经济学的历史生产原理及其应用

以上论述指向即是图3左侧指示的工作规定性:封-产-建为阶级关系状况的共同体生产原理,购-产-销为其补充和应用。是以《资本论》本身必须视为对“一般知识原理”(即阶级社会的共同体生产原理)的一个特别运用:劳动力成为商品为“买”,意味着价值增殖过程即“封之”(具有生产力基础的历史统治关系)。在此意义项下,绝对剩余价值生产是工厂统治关系的直接规定——雇佣劳动关系的直接意义的“建之”(或曰社会权力之建),所谓“只是在资本发展的一定阶段上,资本和劳动之间的交换实际上才成为形式上自由的交换”[12]173。相对剩余价值生产则是名副其实的资本社会统治劳动的“建之”(或曰社会权威之建),所谓“自从工人阶级不断增长的反抗迫使国家强行规定(首先为真正的工厂规定)正常工作日以来,也就是说,自从国家禁止用累进增加劳动时间的办法来增加剩余价值的生产以来,资本就竭尽全力一心一意加快发展机器体系来生产相对剩余价值”[10]413。进一步,“如果我们考察整个资本流通,就可以看到四个要素;或者说,如果把生产过程和流通过程这两大要素当作两个要素来看,那么其中每一个又都以双重身份出现。”这其实说的是图3右半部分情形,然则,“资本的一部分同活劳动能力相交换,这可以看作一个特殊要素,而且必须看作一个特殊要素,因为劳动市场不同于产品市场等等,它是受另一些规律支配的。”[3]517在一般的阶级社会中,作为财产占有关系的劳动条件、生产条件、产品或商品(W)由“O”即共同体的主体(具有一定身份规定的生产劳动者)所托出;在资本起主导作用的阶级社会中,W最终由A托出,这就肯定了:“剩余价值理论既是马克思理论中绝对的中心,也应当是任何想理解资本主义利润本性的理论的绝对中心。”[2]69

A→W是“绝对的真”即W(L);经济形式一旦采用商品形式,则其倾向于隐藏形式背后的权力关系(阶级)。以GDP的形成为例,其仅仅代表工资、利润、利息、地租在其表层意义上的结合;马克思据此区分了价值形式规定的本质和现象,通过区分历史的唯物史观、阶级的唯物史观以及经济的唯物史观并用权力尺度衡量范畴关系及其阶级经济知识状况,提倡“真→假”的知识批判实践。归根结底,马克思寻求价值形式的真假同体规定,目的是实现实体与工具统一。在价值形式知识生产领域实现“从抽象上升到具体”,它的前提是逻辑与历史保持“相一致”和“相统一”,根本原则是实现“从个别上升到一般”意义的研究与叙述相统一。唯物史观知识生产的工作特性是知行合一,在这种情形下,研究的优先在场至关重要,确保以批判为中介对阶级知识加以客观呈现——既说明真也说明假之知识状况,经由这个中介以唯物史观工作命题托出经济知识,对“真假同体”进行过程跟踪与智慧学呈现。 六、中国特色社会主义政治经济学的研究对象

在原始社会与共产主义社会之间,横亘着阶级社会形态,为走出这个历史区间,共产党人必须集中全党智慧,用马克思主义的立场、观点、方法研究历史,分析矛盾,探索规律,提炼时代范畴,不断深化对党的执政规律、社会主义建设规律和人类社会发展规律的科学认识。然则,如何科学理解中国特色社会主义的以市场为导向的剩余生产及其经济流通形式呢?回答这个问题之前,必须首要弄清楚:何谓研究对象?对政治经济学而言,其意味着通史的知行架构也。任何一个经济形态社会,但凡是以独立的生产关系为自己的观察客体,就会首先涉及对象(即主体关系)与研究对象之学理关系考察。必须明确对象是历史的规定性,研究对象是历史与逻辑之统一,这样才能理解“作为政治经济学研究对象的‘生产关系’在研究-叙述的意义上之所以一分为三”,在于“研究对象之于‘对象’运动的依归性”,归根结底,“历史的研究对象决定一定形态的政治经济学总归就是研究把握‘既定的生产关系史’,包括发生史、生长史、运动史和全部的发展史。”[15]研究对象工作逻辑在图3得到较为完备的说明,以阶级社会知识的“生产一般原理”为例:所谓阶级生产方式,由O-W及其衍生的A-W关系链条集中表征;所谓阶级生产关系,由“封-建”关系链条表征(图3左侧);所谓阶级交往关系(对商品社会而言即交换关系),由“买-卖”关系链条表征(图3右侧)12。显然,“封-建”就是直接生产过程的基本权力结构关系,也具有更加广泛的阶级统治关系的代表性:包括封建制(部落制、宗法制、领主制)、雇佣制以及“人而统之、身而治之”的集权官僚制,甚至可指代奴隶制类型之阶级生产形式,等等;其从形式上直至可将社会主义国家生产的阶级扬弃规定延揽入内。这样的研究对象工作结构可用统一的术语加以名称规范,于是有图3右半部分所展示“异化的共同体”经济形式,作为《资本论》研究对象的“具名于一”(财产关系的价值形式)。进入中国特色社会主义的工作区间,政治经济学研究对象的进一步发展形式是图4列示的工作形态。

图4 社会主义国家生产方式、中国特色社会主义生产关系及其交往形式

中国特色社会主义总体上是人民主人身份本位的财产经济,国家经济部门和私有经济部门相对而立,导致图4与图3右半部分内容似乎基本雷同。“由此可见,资本是生产的,也就是说,是发展社会生产力的重要的关系。只有当资本本身成了这种生产力本身发展的限制时,资本才不再是这样的关系。”[3]286由于利用资本发展市场分工和社会生产力的职能作用,社会主义国家主导的私有制生产历史应运而生。图4也同样沿承图3右半部分的形式规定,完全延续着“价值形式的统治”13。不过有一点例外,社会主义私营企业的“劳资关系”由社会主义劳动关系调节,这样,它的出发点即“W(L)”必须由左侧图的“P(L)”即社会主义国家生产形式所规定;如果进一步延伸,社会主义私营企业的“m(L)”又由社会主义的商品生产性质所规定以及“P(L)”又由社会主义的生产方式所规定,后者的核心内容是由社会主义所有制关系所展开的各种共同体形式的主体生产即“O(L)”。综合上述发生作用的机理可形成社会主义市场经济条件下“社会主义生产方式”的统一工作链条,即O(L)→P(L)→W(L)→m(L)→O(L)关系。这决定“相对剩余价值生产”在国家生产系统中,可得到“新的社会主义重现”,——这里出于国家调节与人民主人身份所施予的前提限制,它失掉了剩余价值生产的绝对性。剩余价值增长和生产力进步在某种程度上可以“携手并进”,从而扩充着市场经济的动态效率。这是社会主义市场经济可以利用“资本”的成果之处,但是仅以资本的生产职能和流通职能为限——后者如竞争状态的资本周转促进作用,换言之,在对社会主义生产进行整体制度管束与经济调节下,“重构的相对剩余价值生产”或可成为理解现代市场经济生产效率的一个特殊理论14。

相较而言,买-卖是所实现着的财产形式,封-建兼具身份和财产关系两种类型成分,或毋宁说后者是身份、财产的混杂或化合的形态15;从和前者结合的角度看,后者的工作规定委实是旨在实现阶级身份对财产关系的转化。如对于资本主义社会,马克思强调:“资本不是以个人的身份进行交换,而是以许多人的消费和需求的代表者的身份进行交换。资本不再作为单个交换者进行交换,而是在交换行为中代表社会。这是资本方面同分散劳动的织工等等进行集体交换和集中交换。”[3]589这当然是身份和财产化合的特征形态,乃是消除混杂现象的结果,于是马克思又说:“可以说,在英国只是在18世纪末,随着学徒法的废除,雇佣劳动才在形式上得到完全实现。”[12]173之所以经济流通后来具有统一的买卖形式,在于货币计量使然,在于货币成为商品价值形式的最后形态。资本主义经济形态诞生于这种历史土壤:“这样的关系,必然在或多或少以交换为基础的一切生产方式中发展起来,随着同特殊的、有限的农业财产形式或手工业财产形式相对立的商人财产或货币财产的发展而发展起来。”[12]266而一旦资本主义生产方式在历史上站稳脚跟,它将拥有自己独立的研究形态:例如,“第一个因素是从流通中产生的并以流通为前提的价值出发的。这是资本的简单概念;是进一步直接规定为资本的货币。第二个因素是从作为生产的前提和结果的资本出发的;第三个因素把资本设定为生产和流通的一定的统一。”[3]279-280在考察资本主义形态时,马克思格外强调:“这种前提本身是建立在交换价值这种支配着生产关系和交换关系的总和的经济关系的前提上的,因而它本身是资产阶级社会即发达的交换价值的社会的历史产物。”[12]349这导致说明资本主义经济形态社会研究对象时,《资本论》事实上以“G-W-W-G”(货币-商品-商品-货币)为统一的结构形式,以别于它的历史形式的前身——“W-G-G-W”(商品-货币-货币-商品)。相比W-G-G-W而言,G-W-W-G首先是流通的特殊形式,其次,它的前提包含了一种特别的生产方式即“G-A”;因而在形式化的流通关系背后,实际是资本生产关系的特别规定即蕴涵m(L)的“W’-W’”和“G-G’”。这是“商品的货币”(货币的第一种、第二种规定)向“货币的货币”(货币的第三种规定)的转化;于是可以说,“研究对象是生产过程的资本主义形式”,“通过确立劳动力商品概念,马克思科学论证了货币转化为资本的实现条件:作为劳动力占有者的工人,作为货币占有者的资本家,两者在流通领域相遇。但是,这种条件或关系的产生是历史的产物……这种关系既不是自然史上的关系,也不是一切历史时期所共有的社会关系。它本身显然是已往历史发展的结果,是许多次经济变革的产物,以一系列陈旧的社会生产形态灭亡的产物……这里的‘社会生产形态’就是‘社会生产形式’,即‘生产的社会形式’。”[16]

任何阶级经济学都旨在探究经济形态的历史形式、矛盾形式、规律形式以及范畴形式,在对象结构与理论组成上结晶为三项内容:阶级生产方式、阶级生产关系、阶级交往关系。资本主义阶级化的生产方式极度发展了“身份-财产”化合形态的另一个版本,以至于“个人的产品或活动必须先转化为交换价值的形式,转化为货币,并且个人通过这种物的形式才取得和证明自己的社会权力”[3]286。这相应是“货币的货币”向“资本的货币”的转化。作为“货币的货币”,马克思称之为“货币的第三种规定,它是流通的第二种形式G-W-W-G的直接的产物”。“充分发展的货币的第三种规定,以前两种规定为前提,并且是它们的统一。因此,货币在流通之外具有独立存在;它离开了流通。”[3]168-169结局是,“货币同时直接是共同体,因为它是一切人赖以生存的一般实体;同时又是一切人的共同产物。但是,正如我们已经看到的,在货币上共同体只是抽象,对于单个人来说只是外在的、偶然的东西;同时又只是作为孤立的单个人的个人满足需要的手段。古代共同体以一种完全不同的个人关系为前提。因此,货币在其第三种规定上的发展破坏了古代共同体。”[3]178对于中国古代社会的阶级经济形态来说,在研究对象上既要明确其统一结构形式是与“G-W-W-G”相对立的“O-C-C-O”(O为主体身份、C为主体财产),又要充分说明它对“W-G-G-W”的结构兼容;其中的“C-C”即是士农工商的主体生产关系——身份关系向财产关系转化的产物,它是O(L)的关系结晶物,从而,劳动者的基层形态是“役”。然则可以看到,“小农要素”(小农劳动条件和生产条件)既是身份同化的设施条件,又是这种系统同化作用必然有的产物形式——从中酝酿“小农生产”(无论长子继承制抑或诸子析分制均是这个规定);并且,这也是P(L)在历史上的最初系统形态。小农不“小”,它的学名其实是“编户齐民”,正如市民主体决不限于商人,小农作为系统要素形态上的工作命名,同样决不限于“农”,而指示“士农工商役”全体主体规定。小农要素系统和资本要素系统相比,主体性丧失的位置与类型是完全不同的:一个是劳动者“身份主体的成长规定”丧失,一个则是劳动者“财产主体的成长规定”丧失,从而,它们整体反映了“异己主体”的历史具体状况。相较而言,资本主义生产方式发展的是财产本位(财产同化作用)的“身财化合”,而中国典型的封建官僚生产方式发展的则是身份本位(身份同化作用)的“身财化合”:以工资为例,一个是“财产工资”形式,一个是“身份工资”形式。它表明:“工资规定性乃由阶级生产方式的所有制规定而来”,“古代社会的以身份形式为主→资本主义的以财产形式为主→中国特色社会主义的按劳分配实践,这条道路的脉络是解说工资的身份形式与财产形式的基本领域,它超越了分配领域可以独立化认识的‘神话’。”[17]

可是,“如果看看普通的经济学著作,首先令人注目的是,在这些著作里什么都被提出两次……在分配上出现的是地租、工资、利息和利润,而在生产上作为生产要素出现的是土地、劳动、资本。说到资本,一开始就清楚,它被提出了两次:(1)作为生产要素;(2)作为收入源泉,作为决定一定的分配形式的东西。”然而,“上面提出的一些问题,归根到底就是:一般历史条件在生产上是怎样起作用的,生产和一般历史运动的关系又是怎样的。这个问题显然属于对生产本身的讨论和阐述。”亦即,“这种决定生产本身的分配究竟和生产处于怎样的关系,这显然是属于生产本身内部的问题。”[3]36-38直接生产-再生产(流通)-分配,这意味着生产和分配是彼此“关系化合”的状况,无法各自独立研究和叙述。在“各种收入及其源泉”的《资本论》理论部分最后一篇,马克思制订五章的研究计划,曰:“三位一体的公式”“关于生产过程的分析”“竞争的假象”“分配关系和生产关系”“阶级”,对应了表3列示的资本主义统治的最后一个环节,曰:阶级与拜物教统治的“各种收入”形成(行)和剩余价值分配的转化规定(知),——这是分配和生产“最终化合”的情况。因此,对资本主义的经济形态而言,生产和分配显然不能“分两次”来说。分配关系和生产关系本质上具有同一性的原理同样适用于指导社会主义经济形态研究,不过对实践形态的社会主义建设而言,情况也略有不同。盖因中国特色社会主义继承这样一种历史遗产:“中国共产党自她诞生之日起,即同时面临‘两种斗争’‘两种道路’的彼此牵引:既面对理论的内在紧张关系,也面对实践的内在紧张关系,是在不同历史张力的关系协和中寻求力量整合。”[17]即是说,它一方面使社会主义主体关系和财产关系采取“资本的实现形式”,同时也迫使资本财产关系为社会主义国家形式所规定。国家要素(规定)替代资本要素发挥“系统中介的作用”整体改变了劳动社会缔约的被动生产状况,在很大程度上抑制住市场拜物教统治的经济行为的泛滥,乃至消除“无意识缔约”的统治神秘。因此,社会主义所有制的主体形式生产在本质上就是行动起来的“社会主义国家合约”,通过国家、所有制与劳动合约的有机纽结,社会主义生产方式的逻辑统一性得到贯彻。

中国特色社会主义政治经济学讲述的是“国家时代”的社会主义理论经济学。它在研究对象的知识生产问题上的一个重要方面是理论清除“拜物教统治意识形态”。鉴于此,“需要将‘中国特色社会主义政治经济学’作为原理予以单独对待。”[18]这是一种O-C-C-O规定意义的“崭新类型”“崭新结构”和“崭新形态”:在兼容W-G-G-W的基础上,进一步实现对G-W-W-G的以扬弃为目标的内容重塑与结构清理。在中国古代,“主体交往形式+商品价值形式”构成了和价值形式统治类型相对的“主体关系形式”;对于中国特色社会主义来说,社会主义的主体关系形式形成的前提是社会主义主体关系及其土壤——社会主义所有制的主体生产方式。然则,社会主义主体生产方式的“中国特色社会主义形态”是表现为社会主义所有制的主体形式生产与社会主义国家主导的私有制生产统一的社会主义国家生产方式。为此在实践行动上,首先是达成一种主体生产行动“有意识状态下的社会合约形成”,这就是社会拒绝“绝对剩余价值生产”。社会主义O(L)规定性是简单劳动与复杂劳动协同创造价值,作为社会总产品实现的商品形式乃是满足“主体人的需要”规定,即人民对美好生活的向往;“所以,在取消‘异化劳动的生产目的’(异化劳动创造资本主义货币和资本)的同时,社会主义必须进行建设,即寻找取消严重背离社会主义宗旨(像‘市场论-中性论-特共一体-财产论-工具论’思想链条鼓吹的那样)的发展生产的社会条件。为了解决物格化的资源配置问题,党必须加强对生产协作形式、经济交往形式、分配形式的监管与治理,拱卫公有制生产目的。”[19]其次,一旦“相对剩余价值生产”失去绝对性前提,它在社会主义体系中会慢慢褪去“剥削性质”,社会主义国家剩余范畴于是开始形成,在实践规定上表现为党的绝对领导和相对剩余生产的统一。行-知-知-行(知行合一),知-行-行-知(知行不二),所谓《资本论》原理,盖由二者之统一所致,遂完成对阶级根据的历史与系统勘察,成就了“阶级(统治)原理”。知行合一始终是《资本论》总的知识(具象)原理,《商品》不由劳动价值论说起,由历史直接说起,由唯物史观说起,在原理的总根本上,则由阶级斗争的知识档案学说起。“地大”不若“天大”,天大地大不若“道大”;“天”“地”是统治之道形成的前提和始终不离不弃的基础,然则《商品》言明商品经济形态藉以进行阶级统治的道法是“价值形式”,而拜物教则是阶级统治的术技;道法术技更进一步说明了规律是介入范畴的入口,是打开范畴库的“钥匙”。换言之,为了保证“范畴是真理工具”规定(来自内部世界),必须实现“道的方法”(规律行的规定)和“名的方法”(范畴行的规定)的工作合一,强调内部世界和外部世界在“思维与存在具有同一性命题”意义上的革命行动统一。马克思主义政治经济学强调“生产关系的研究对象”是言范畴,西方经济学强调“资源配置的研究对象”是言概念,然而,无论规律或范畴皆“知”皆“行”,最终都要获得革命科学知识概念,以针对庸俗科学概念形式的偏见16。可见中国特色社会主义政治经济学依旧绕不开,甚至于要沿着“阶级档案学”继续前行,通过拒绝普世知识之方法论品性进行新时代“知识革命”,直至用这个链条瓦解形式逻辑“概念法”的解释学自足。中国特色社会主义理论绝不是孑然独立的“逻辑”,它以对历史统一勘察的方式排开“逻辑本体论”,使这个体系可能成为真正具有本土工作意蕴之“历史本位论”路径的一个建构。毫不虚妄地说,阶级社会及其经济形态知识状况的调查是中国特色社会主义政治经济学的理性根据和科学之根。为成功推进社会主义事业,把中国特色社会主义推向21世纪,世纪之交前夕党中央决定确立社会主义市场经济体制的改革发展目标,确立社会主义初级阶段公有制为主体、多种所有制经济共同发展的社会主义生产制度和按劳分配为主体、多种分配方式并存的社会主义分配制度,继而将之确定为中国特色社会主义的基本经济制度;党的十八大以后,伴随中国特色社会主义进入新时代,又明确市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用,这使得中华文化的思维学元素在阐述21世纪马克思主义政治经济学原理方面发挥愈来愈重要的作用。党领导经济是整个社会主义经济实践与理论工作的“活的灵魂”,这种知识形式首先是“知行合一的”,其次是“中国精神的时代表达”。在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下,中国特色社会主义政治经济学的理论逻辑必将迎来新曙光,在其指导下的经济工作思路必定更加体现“马克思主义中国化”,实现社会主义实践新的飞跃。 七、市场危机形式及其克服路径

依据表1和表3,资本的统治理论集中建构于流通转向生产以及生产再转向流通这两个运动环节,由此形成“资本权的社会统治”的理论;机理如下:劳动和生产的发展——生产形式的统治(劳动阶级的分配实践及其理论)——经济形式的发展——流通形式的统治(资本主义的分配实践及其理论)。资本主义经济危机的直接肇因来自统治工具失灵,并且,危机本身必须同样视为关于“阶级压迫关系”的一种特殊存在;危机是孵化器,它激发了人们对社会总资本的再生产何以成为“总领导机制”的经济认知,以此掌握历史发展线索:资本积累→资本集中→生产相对过剩的危机→资本主义基本矛盾(大总结)。这是将危机形式命名为“社会总资本的再生产和流通”的总根由。危机=社会总资本的再生产和流通,这个总公式说明了资本主义生产危机的经济形式的不可避免性,其在“社会统治理论”上的工作内涵可用图5加以具象地表达。

图5 市场危机:循环之治理 · 周转之治理 · 国家之治理 · 国际之治理

“西方经济学教科书以‘克服危机’为叙述起点,只因在研究性质上其试图否认危机源于资本主义生产方式的经济上的内在原因,这个对事实的否认从反面突出《资本论》结构的‘体用性’,‘危机阐明了资本逻辑的内部矛盾’……从矛盾发生起点到市场关系无处不在的‘用’,危机‘亦体亦用’,因为:‘这一内在逻辑揭示了资本的本质:纯粹的资本不会受外因干扰。’‘它既不是资本主义国家中有组织的工人运动的逻辑,也不是资本家的逻辑,而只是资本本身的逻辑。’……所有这些表述,使得我们必须立足《资本论》业已给出的‘矛盾’分析,进行唯物辩证法再出发,藉以结晶出资本主义危机完整的图像来。”[4]然则,图5直接延伸了图2的历史思路,表明:就实质而言,流通形式的统治必然是生产形式的统治一种必要的“派生”。任何社会形态统治阶级对被统治阶级的剥削,都由直接生产关系决定,资本主义采取“剩余价值”的经济形式进行劳动剥削和财产剥削具有历史进步性的一面,其巨大的历史局限性在于产生具有严重内在浪费倾向和社会破坏力的“周期性危机”。该图进一步展示了资本主义危机的系统机理:流通(交换关系:酝酿危机的可能性)——直接生产(社会再生产关系:定格危机的现实性)——流通(分配关系:催生各种危机“病症形态”)。如上所论,对于资本主义生产方式来说,危机的发生无法避免,并且同样无法治理;其原因在于所谓“危机的个别形式”蕴涵着特别的历史规定——资本剥削,而其“危机的特殊形式”则是劳动二重性社会矛盾的全面爆发。社会主义之利用市场经济形式在于切割资本私有制生产规律(如剩余价值规律)和社会再生产流通规律的生理联系,这样也就消除了资本成为“统治阶级”的可能,——盖因这个阶级内部分配关系完全由流通生产关系所决定。一旦生活资料权脱离“资本的社会控制”,工资形式将不再成为资产阶级的“统治工具”:危机的个别形式之转向“危机的循环(过程)治理”,即在于“劳动力商品的交换价值”统治前提的失去,社会再生产的循环过程成为“社会主义有机构成”酝酿自身规定的经济的社会场。而一旦公有制和社会主义国家介入“资本周转”,私有资本的生产资料权将明显具有国家生产条件系统的经济要素属性,——也就酝酿了彻底解决危机问题的可能性。对社会主义生产方式来说,市场危机的个别形式同时是“危机的循环治理形式”,市场危机的特殊形式同时是“危机的周转治理形式”,这样形成“危机的国家治理一般”。经济即政治,对资本主义而言,危机是社会再生产的一般规定;这里明显可看到“危机的国家形式”(危机一般形式)规定,它同时表明:资产阶级国家就实质而言乃是社会总资本的再生产和流通的“人格化”17。与之截然不同,社会主义“国家再生产”是扬弃资本的社会再生产积累体系,因而意味着“危机的国家治理形式”。资本主义体系的世界市场危机是资本主义经济危机的转化形式,——所谓“危机的国际形式”,实际是危机的“加强版”:毕竟,军事是政治的继续。资本主义危机是资本主义生产规律所结出的“经济硕果”:如果说危机的范畴是“社会总资本的再生产和流通”,那么,其最高范畴显然是“资本的国际再生产”。反过来,社会主义进行市场危机“国际治理”的条件和形式也即公有制由“形式权威”转入“实质权力”的经济生成规定,乃是全面克服由市场拜物教引致的流通与生产的矛盾问题,——并且是如何从直接生产层面“剥离危机规定”的问题。这触发对“GDP”的再认识,涉及对如何科学有效管理“社会主义价格”及其核算形式的深层反思。

说到底,经济危机是资本主义生产的形态学。《商品》整体给出“阶级学”(行)和“知识档案学”(知),它的头两节界定商品社会阶级压迫关系的类型学(特殊的历史剥削方式)和结构学(特殊的矛盾“危机论”),其后两节在内容上是指向了“形态学”,继而讲明阶级统治工具的“何以是”和“何以能”。危机是资本主义统治工具的“何以不是”和“何以不能”。例如,资本主义现代危机是由生产危机所滚动起来的金融危机,通过对资本逻辑的内在否定,它更加“说明资本辩证法总体上是危机理论的展开”;因而,马克思主义危机理论“是从资产阶级政治经济学理论中迅速分离出来的规定,后者则否认危机是源于资本主义经济的内在原因”[2]。危机从循环和周转意义的再生产个别规定始航,径直指向社会再生产的国际规定,给经济治理带来难于想象和难以克服的困难。中国特色社会主义经济交往形式包括彼此具有规定性渗透的主体交往形式与市场交往形式,同样是社会形式的塑造;资本生活过程是经由形式塑造的危机统治,然则在资本主义总体掌管着经济全球化发展节奏和步伐的历史区间内,社会主义市场危机不可避免会带有这种经济危机的表面性质,从而治理工作与之同步,必须升级治理层级,直至做好“与狼共舞”的准备。一句话,社会主义必须经历“市场经济考验”。对危机治理的逻辑展开将是坚持党的领导的社会主义经济“实践过程”,核心和一般内容是“社会主义国家治理”。这同样是特殊意义的“知识形态学”——矛盾的历史论、矛盾的实践论、矛盾的认识论,也就意味着社会主义市场经济的治理逻辑不能由“形式逻辑”予以串联,它的“反危机形态”向实践展开而知行合一,它求取劳动解放,并最终科学回答了社会主义工具的“何以能”和“何以好”

[参考文献]

[1] 许光伟.《资本论》与天人合一——关于劳动过程通史研究的若干问题[J].湖北经济学院学报,2020,(1):5-22.

[2] 阿尔布里坦.经济转型:马克思还是对的[M].北京:新华出版社,2013.

[3] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第30卷)[M].北京:人民出版社,1995.

[4] 许光伟.《资本论》与唯物辩证法原理考略——东方社会“思维舞步”的方法论性质及政治经济学通史考[J].湖北经济学院学报,2020,(4):36-57.

[5] 许光伟.有机构成、人的发展与党的策略问题——通史道路的理解域[J].湖北经济学院学报,2021,(5):5-31.

[6] 许光伟.《资本论》有机构成历史研究的若干基本问题——阶级与拜物教经济学原理之一[J].政治经济学研究,2021,(4):29-42.

[7] 许光伟,许明皖.马克思“抽象力”理论规定本根与溯源——纪念马克思诞辰200周年[J].中国经济问题,2018,(4):12-25.

[8] 奥尔曼.辩证法的舞蹈——马克思方法的步骤[M].北京:高等教育出版社,2016:246-248.

[9] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1995.

[10] 马克思.资本论(法文版)[M].北京:中国社会科学出版社,1983.

[11] 许光伟.论生产一般的思维学——对中国特色社会主义政治经济学研究的启示[J].湖北经济学院学报,2019,(1):5-18.

[12] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第31卷)[M].北京:人民出版社,1998.

[13] 仰海峰.《资本论》的哲学[M].北京:北京师范大学出版社,2017:155-156.

[14] 许光伟.劳动过程与商品拜物教批判——兼析恩格斯对《资本论》方法贡献的性质[J].当代经济研究,2020,(4):11-23.

[15] 许光伟.生产关系的三层次解读关系及其意蕴——政治经济学研究对象域内的道名学说和生长论[J].当代经济研究,2016,(10):5-13.

[16] 张开.试论作为《资本论》研究对象的“生产形式”[J].经济纵横,2020,(8):1-8.

[17] 许光伟,胡璇.工资的身份形式与财产形式理论问题研究——兼议中国共产党的按劳分配观[J].当代经济研究,2021,(9):5-16.

[18] 许光伟.论中国特色社会主义政治经济学的方法论品性与理论品格——基于《资本论》的视角[J].经济纵横,2018,(3):12-24.

[19] 许光伟.论生产目的规定的抽象性与具体性理性——中国共产党对经济学“哥德巴赫猜想之谜”实践解决的理论内涵和意义[J].内蒙古社会科学,2021,(6):105-113. 注释

1这是对于“形式化的牢笼”理性工具的需要。“所谓资源配置,在资产阶级理论家看来,不过是‘物象化’的一种秩序。”(参见《〈资本论〉与唯物辩证法原理考略--东方社会“思维舞步”的方法论性质及政治经济学通史考》,载于《湖北经济学院学报》2020年第4期)

2所谓:“考虑到有关深层理论的重要性和商品形式的广泛性,勾勒出商品的一些基本特征是非常有用的。商品,首先它是一个东西(实际上是私有财产的一部分),可以卖出或买入,作为一个单元,它是一种私有财产权力的社会关系……是一种私有财产的形式,商品形式给资本家的占有权提供了巨大的结构力量。”(参见《经济转型:马克思还是对的》第30-31页,新华出版社2013年出版)

3相比W(L)形式,O(L)即共同体生产。无独有偶,如果我们将商品构成对生产一般术语的生产转换成共同体构成的场合,结果也是一样:(1)有机构成I:共同体‖劳动过程,从共同体对象中析出“分工”和“协作”。(2)有机构成II:共同体生产关系‖劳动过程,在上述两个对立统一因素基础上,在共同体生产关系中继而析出“共同体生产劳动”。所谓由共同体所体现的劳动的二重性,同样指示了三个工作范畴:分工、协作、共同体生产劳动。(3)有机构成III:共同体交往关系‖劳动过程,从共同体生产劳动的二重性质的基础上,在共同体交往关系中进一步析出“协作形式”。(4)有机构成IV:共同体生产方式‖劳动过程,在协作形式发展基础上,通过落脚于“历史生产方式的意识”,最终形成“O(L)的生产一般”。在知识图像上,其同样具象为5个术语组成:共同体生产劳动、分工、协作、协作形式以及共同体人格崇拜的生产方式意识,以配合于统一的行动规定--主体关系形式。

4唯物史观知识命题定格研究对象表达。这种表达集中于经济的社会形态范畴,专注于质与量统一的如何社会实现,而不屈从于一般的科学逻辑。它通过研判“阶级史观”获得对权力结构的完整理解,致使历史与经济不同层面的考察以极为合理的方式被组合。然则,这一路线意味着“唯物史观知识”贯彻在对象的全部领域中的实现,造成对历史典型事实的需求。以至于《资本论》英文版对研究对象的处理,更多采用学科类型比较视角的社会形态结构学的定义方式,所谓:The physicist either observes physical phenomena where they occur in their most typical form and most free from disturbing influence,or,wherever possible,he makes experiments under conditions that assure the occurrence of the phenomenon in its normality.In this work Ihave to examine the capitalist mode of production,and the conditions of production and exchange corresponding to that mode.Up to the present time,their classic ground is England.That is the reason why England is used as the chief illustration in the development of my theoretical ideas.

5理论和实践是知、行的科学研究意义的工作范畴。故而对于任何“知的科学”,知和行相统一是在先的,明确这一点,是自然科学的巨大贡献。马克思强调它是“抽象的规定在思维行程中导致具体的再现”,并且“显然是科学上正确的方法”;行动相比认识而言,在规定上:可谓“是许多规定的综合,因而是多样性的统一”。因此,考察知的科学必须明确的前提是,“实在主体仍然是在头脑之外保持着它的独立性;只要这个头脑还仅仅是思辨地、理论地活动着。因此,就是在理论方法上,主体,即社会,也必须始终作为前提浮现在表象面前。”(参见《马克思恩格斯选集》第2卷第17-19页,人民出版社1995年出版)

6在《商品》中,所谓生产一般理论,或者说总公式的“商品生产一般”,即指此。

7所谓知-行-行-知,概括起来,就是这么三句话的要义,曰:知后必有行;行后必再行;行后必有知。

8正因如此,“马克思不认为这些抽象是‘暴力抽象’,因为劳动随着历史的改变而改变,也趋向于变成简单抽象劳动。因此,作为理论学家,他只是扩展完成理论,这个改变的过程一直随着资本的改变而不停地改变着。”(参见《经济转型:马克思还是对的》第71页,新华出版社2013年出版)

9根据拜物教的理论,价格系统似乎只能以数学的方式进行决定,--这其实是暗示了社会关系的完全被商品化。

10没有对价值形式“真假同体”性质的揭示,就不能从知识生产上完成对“真假共相”的认识澄清。GDP(资产阶级理论工作者对“各种收入”的命名)从统计实践看,必然是真(价值计量)和假(价格计量)逐渐化合的经济数值。从真假同体最终演变为真假共相,然则,这是资本主义生产在外表上伪装起来的经济形式的知识形态学。

11对这个过程加以总结即是:“政治经济学理论范畴的形成来自三方面:社会劳动过程、阶级斗争以及以‘秩序’为中心的物象均衡。经由‘拜物教意识’批判,‘仿市场’范畴的根基被瓦解,阶级斗争被‘事格化’,并置身于劳动过程文明规划。”(参见《劳动过程与商品拜物教批判--兼析恩格斯对〈资本论〉方法贡献的性质》,载于《当代经济研究》2020年第4期)

12O-W的转化形式“A-W”构成所谓资本主义的生产方式,它的核心内容是“劳动力成为商品”,产生资本雇佣劳动的生产方式。以此为工作地基,“绝对剩余价值生产-相对剩余价值生产”应当视为“封-建”的转化形式;资本主义社会形态在外表上是金钱关系,这是它的“买-卖”关系和历史上已有类型的不同之处,它导致“经济学具有成为一门闭门造车的学术领域的倾向,并且这还伴随着对数学方法的顶礼膜拜……在商品化被认为具有彻底意义的抽象经济理论层次上,这种权力关系消失在貌似客观和中立的数字下,这些数字被视为经济理性的缩影,而经济理性则被视为人类理性的缩影”。(参见《经济转型:马克思还是对的》第9-10页,新华出版社2013年出版)但真实的情况是,“经济学应被认为是‘科学’从而赢得声望是一场重大的学术丑闻……作为一套思想体系,经济学普遍地既欺骗了买者也欺骗了卖者。”(同上,第1页)

13以分工为社会生产过程的“封”,以协作为社会生产过程的“建”,这是基于私有制财产生产的发生学考量。“分工产生出密集、结合、协作、私人利益的对立、阶级利益的对立、竞争、资本积累、垄断、股份公司,--全都是对立的统一形式,而统一又引起对立本身,--同样,私人交换产生出世界贸易……在一切价值都用货币来计量的行情表中,一方面显示出,物的社会性离开人而独立,另一方面显示出,在整个生产关系和交往关系对于个人,对于所有个人表现出来的异己性的这种基础上,商业的活动又使这些物从属于个人。”(参见《马克思恩格斯全集》第30卷第109-110页,人民出版社1995年出版)

14这是党坚持对私有资本实施科学的经济引导,使之为社会主义建设事业服务的理性根据,“资本作为财产组织方式和共同体生产本位的结合属于运行层面的规定性,是财产概念隶属于各种形态的主体工作范畴。然则必须破除推理解释的神秘,进行真正意义的历史知识生产。”与之相反,“市场论鼓吹者在宣扬‘没有所有制基础的市场’,其实是理论滑向对社会主义生产方式和资本主义生产方式不加区分的资本范畴观。”(参见《论生产目的规定的抽象性与具体性理性--中国共产党对经济学“哥德巴赫猜想之谜”实践解决的理论内涵和意义》,载于《内蒙古社会科学》2021年第6期)

15中国的士农工商主体形态则是混杂的类型向化合的类型过渡。

16《红楼梦》是欲“补天”的,但终不究规律,失之于“僧道儒”;《红楼梦》“补天之法”旨在寻求革命,而终未获成功。《资本论》因致力于阶级之知识档案学描述,遂终于留下成果,其政治经济学批判收之于“历史-矛盾-规律-范畴”工作链条。

17为了突破“形式化的牢笼”理性认识,必须在科学上把握剩余价值实现一般;同时经济形式乃统治工具化身,作为数学形式和阶级工具的统一,作为虚幻形式的社会共同体,“资本的国家”必然为社会关系所规定。然则《资本的流通过程》在考察上之所以是抽象的,在于指向阶级统治的一般结局。资产阶级国家无疑是资本阶级统治意义的“最大跟班”。正是这一规定锁定“GDP王国”的形式理性领地,它的历史出场启动全部的现代庸俗生活过程。

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号