滕威:《拉丁美洲被切开的血管》为什么重要?

各位朋友大家好,我是滕威。很荣幸今天有机会来跟大家聊一聊爱德华多·加莱亚诺的《拉丁美洲被切开的血管》。

我案头这一本恰好是2018年11月理想国译丛出的这一本。但是我知道这本书,差不多是二十多年前的事情了。大概是上世纪90年代末,我读到索飒老师的《丰饶的苦难》,在这本书里面,我第一次知道有这样一位乌拉圭作家加莱亚诺,他写了《拉丁美洲被切开的血管》。在《丰饶的苦难》的第一章“原罪”当中,索飒老师多次引用了这本书,但是当时这本书还没有中译本。我看到在新版《拉丁美洲被切开的血管》的序言中,索飒老师说,曾经在90年代的时候,就已经有几位西班牙语译者把这本书译出来了,但是却没有一家出版社愿意出版。索飒老师曾经背着五百页的大稿纸到一些编辑家,挨个登门游说,但是都没能够促成这本书在当时的出版,这是很遗憾的一件事情。后来我跟随赵振江老师读硕士的时候,知道赵老师和我的师母段若川老师曾经带着学生翻译《拉丁美洲被切开的血管》部分章节,后来因为老师们忙于教学和科研,而且当时也没有找到合适的出版社,所以他们没有完成全书的翻译。

《拉丁美洲被切开的血管》

[乌拉圭] 爱德华多·加莱亚诺 著;王玫 等 译

出版社: 南京大学出版社;出版时间:2018.12

但是到了2001年的时候,这本书的中译本终于得以出版。当时恰好是汪晖、刘健芝、索飒等几位老师,他们策划并组织翻译了一套“猫头鹰学术译丛”,由人民文学出版社出版。在这个译丛当中,加莱亚诺、萨米尔·阿明、弗朗索瓦·浩达等一批当代著名的第三世界知识分子首次在中文世界中集体亮相。《拉丁美洲被切开的血管》作为加莱亚诺的代表作,被收入了这套译丛,译者就是王玫等几位老师。2013年的时候,好像人民文学又再版过《血管》这本书。理想国译丛2018年的这一版,应该是这个译本的第三次再版了,也说明王玫老师他们这个译本是经得住时间和市场的考验的经典译本了。

《拉丁美洲被切开的血管》,2001年版

二十年来,加莱亚诺已经有超过十种著作被译成了中文,甚至他的传记也有了中译本。可以说加莱亚诺已经是中国读者最熟悉的拉美作家之一了。我自己也一直非常喜欢加莱亚诺的《血管》这本书,把它列入我学生的必读书单,甚至在给中学生的推荐书目当中,我也经常会列入它。

我在课堂上经常跟学生提到,有两个爱德华对我影响比较大:一个是爱德华·萨义德,另外一个就是爱德华多·加莱亚诺。恰好这两位都是在解殖民主义和祛魅欧洲中心主义当中起到了至关重要作用的思想者和作家。我自己觉得还蛮幸运的,在我刚开始学习人文思想和进入人文研究的时候,就读到了他们的著作,可以说重构了我的世界观、历史观和文明观。虽然说这两个爱德华是非常不同的,因为萨义德是以理论和思想性见长、加莱亚诺是以历史叙事见长。在他们的启发之下,我在进行历史和现实的阅读与思考的时候,就获得了一个相对来说批判性的视野,而不再把所谓的主流思想(也就是西方思想),作为自己研究的基础,奉为圭臬。也是出于对加莱亚诺的喜爱和尊敬,我也多次撰写过跟加莱亚诺有关的论文或者随笔,也在不同的场合做过关于加莱亚诺的演讲或者是播客。

理想国译丛

其实不仅是我自己,我身边的很多西语圈的朋友,或者是一些做中国现当代文学研究的朋友们,他们也都很喜欢阅读加莱亚诺。最近几年加莱亚诺的著作能不断被译成中文出版,也是因为西语的很多译者老师们,他们自己对加莱亚诺的热爱。因为我们大家都特别希望能够向全世界安利最好的加莱亚诺。我曾经在加莱亚诺去世的时候写过一篇纪念他的文章,在那篇文章当中,我写过这样一句话:“对于关注第三世界的知识分子而言,每个人都必然会在某一时刻邂逅加莱亚诺。”那么刚才我跟大家分享的就是我邂逅加莱亚诺的个人的生命时刻。接下来我想跟大家初步介绍一下加莱亚诺到底是何许人也。

爱德华多·加莱亚诺(1940-2015)

加莱亚诺的全名特别长,Eduardo Germán María Hughes Galeano。当然跟毕加索的名字比起来,它就不算长了,毕加索的名字号称是世界上最长的人名。加莱亚诺在1940年9月3日出生于乌拉圭。大家从他的名字中可以看出来就是Hughes 其实不是一个西语的名字。他是“休斯家族在乌拉圭的第五代人,加莱亚诺家族的第六代移民。加莱亚诺身上有意大利、西班牙、威尔士和德国四地的血统”。所以大家如果在我们网上看到加莱亚诺的视频或者是照片,就会发现他有着碧绿深邃的眼睛和高挺的鼻梁,看上去还蛮帅的。而且虽然大家都把加莱亚诺称作是拉丁美洲的左翼斗士,但事实上如果我们看到他的一些采访或者演讲视频,会发现他大多数时候是声音低沉,娓娓道来的,更像一个陷入自己沉思的诗人,而不是一个发表战斗檄文的斗士的形象。

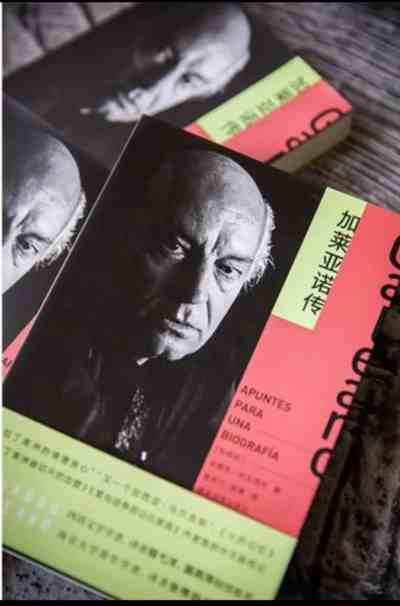

《加莱亚诺传》(阿根廷)法比安∙科瓦西克 著; 鹿秀川 / 陈豪 译

出版社: 南京大学出版社;出版时间: 2019.8

《加莱亚诺传》中曾经提到,加莱亚诺的祖先其实是比较早的拉丁美洲民族独立解放运动中的成功的自由主义者,但是这本书中也说到,就是爱德华多·加莱亚诺在一百年后成为另一个时代的史诗。那是结束资本主义体系斗争的时代,而这种体系却恰恰是他的祖先生前全力推行的。从某种意义上来看,加莱亚诺的一生都致力于跟自己的祖辈背道而驰,他选择了一条不同的道路。加莱亚诺小时候受家庭影响,是狂热的天主教徒,他也同时是狂热的球迷,所以他曾经说他床后的墙上贴着耶稣和国家队球员的画像。在他体内,这两种激情也是共存的。大家也知道加莱亚诺曾经写过一本《足球往事》,这本书也翻译成了中文。他也是从批判资本主义的角度去谈足球产业对足球运动本身的伤害。

大致在十四岁之后,他就不再保有对上帝的信仰,他说他好像在那一年突然就弄丢了上帝,就好像衣服口袋破了个洞一样,上帝就从他身上溜走了。叛逆的加莱亚诺不仅不信上帝,他也开始不迷信任何权威,包括他的老师们。我曾经看过一个小故事,有点像“小明滚出去”这个段子,就是加莱亚诺上历史课,老师说,“西班牙殖民者登上巴拿马一座高山之后,就成为同时看见大西洋和太平洋的第一人。”加莱亚诺听到这里立刻举手提问,“老师,难道当时印第安人都是瞎的吗?”老师说,“滚出去。”那这个搅局者“小明”,从此就跟历史课和历史书开始较劲。很多年以后,他还说学校里的历史课是很糟糕的,无聊、无趣、空洞,好像老师们是故意要偷走我们与现实之间的联系,好使我们顺从现实,而不去意识到历史是人们用生命在现实中写就的。

十四岁的加莱亚诺放弃了上帝,放弃了教育。他已经开始步入社会,寻找能够维持家里生计的工作。他做过很多底层的工作,比如说他第一份工作是在一个杀虫剂公司送货,有点像今天的外卖小哥骑电动车穿梭在大街小巷,送杀虫剂。第二份工作是在银行当学徒,从端咖啡的为领导服务的小跟班,一直做到穿制服打领带的银行柜员,马上就可以跻身中产阶级了。但是因为加莱亚诺始终热衷于社会的政治和社会现实的观察和批评,所以他特别喜欢在咖啡馆里听很多知识分子和文人在那里口诛笔伐。

五十年代正是乌拉圭左翼思想开始兴起,马克思主义思想开始传播的时候,所以加莱亚诺在蒙德维地亚的咖啡馆里结识的比他年长十几二十岁的朋友,那些人既是他的人生导师,也是他的革命引路人。所以他自己曾经说他“小的时候是天主教徒,年轻的时候是马克思主义者 ,他说这个世界上同时读过《圣经》和《资本论》的人并不多,他就是其中一个。但是到最后,天主教和马克思主义都没能够完全的拥有他”。这是他自己的原话。所以加莱亚诺等于是没有受过大学教育,他自己说他是在蒙德维迪亚的咖啡馆毕业的。

因为他有着超高的绘画天赋,他一直业余为乌拉圭的时政期刊画讽刺漫画,再由画漫画到慢慢的参与撰写,成为编辑。所以他差不多在不到二十岁的年纪,就已经成为乌拉圭当时风头最劲的《前进周刊》的主编,加莱亚诺因此就从金融人士变成了媒体人。加莱亚诺主持《前进周刊》的时候,《前进周刊》成为了不仅是乌拉圭,也是整个拉丁美洲甚至全世界左翼媒体的一个风向标。他的周围团结了很多后来在拉丁美洲乃至世界文坛产生巨大影响的大文豪,比如加西亚·马尔克斯、巴尔加斯·略萨、胡里奥·科塔萨尔、曼努埃尔·普伊格、斯卡尔梅达等等。当时因为处于冷战的对峙结构里,加莱亚诺的《前进周刊》坚持在冷战这样的文化对峙当中所谓的第三立场,所以他在美苏争霸的时候,既不想站美,也不想站苏。那么在中苏交恶的时候,他也是希望能够客观评价中苏的冲突。所以因为他的《前进周刊》的立场,在1963年的时候,中国政府就邀请加莱亚诺到中国参加国庆庆典。这也是23岁的加莱亚诺第一次离开拉美大陆。那一年他到中国之后,后来又去了苏联。回国之后就把在中国的所见所闻写成了一本小书,叫《中国1964》。我有一篇论文是专门谈加莱亚诺的中国之旅和《中国1964》这本书的,有兴趣的朋友也可以去网上搜来看一下这一段历史。

从中国和苏联回到乌拉圭之后,他又开始去古巴的旅行。其实在去中国之前,他曾经借1963年智利选举的契机,陪同萨尔瓦多·阿连德走遍了智利。所以他跟萨尔瓦多·阿连德和后来去古巴跟切格瓦拉相识。也就是说他跟60、70年代对整个拉美和世界的政治局势和革命产生至关重要影响的两位伟大的人物都有比较密切的关系。受古巴革命感召而投身左翼思想传播的加莱亚诺,在整个60年代都是最活跃、最有批判力、最有创造力和最有实践力的优秀的年轻的左翼媒体人代表。他一个人集采访、写作、绘画、编辑、主编于一身,浓缩了当时拉丁美洲主义思想界的写作思考与行动的状态。但是加莱亚诺心中始终有一个特别大的疑问,随着他在拉美大陆奔波穿越的国家和地区越来越多,这个疑问就越发清晰:为什么拉丁美洲如此的贫穷和落后?

所以他开始将目光投向很多政治经济学领域的著作。经过他自己说的四年多的集中阅读,和他大量的实地采访和访谈,他用90个日夜写出了《拉丁美洲被切开的血管》。这本书于1971年出版,只用了三个月就完成了这本书,其实是因为他当时想参加“美洲之家”这个报告文学比赛,但是很遗憾,“美洲之家”的首个获奖者并不是加莱亚诺,而是他《前进周刊》的一位同事。尽管加莱亚诺没能如愿的凭借《血管》获得这个奖项,但是到今天为止,显然《血管》留在了历史当中。而获奖的那部作品已经没有人记得名字。不过当时出版之后不仅不叫好,也不叫座,它的出现,并没有在文学作品市场掀起波澜,也没有获得惊人的销量。因为进入七十年代,拉美各国多是军事独裁政府当道,革命陷入了低潮。所以加莱亚诺的批判性的革命书写,在那个时候是不可能畅销的。而且不仅不畅销,当时像智利、阿根廷,包括他的祖国乌拉圭的军政府都是禁止这本书流传的。但是反过来,这样的禁止却促成了《拉丁美洲被切开的血管》这本书的秘密流行。所以到八十年代的时候,它已经成为拉丁美洲思想界家喻户晓的一本书。

加莱亚诺曾经写了“七年之后”的补记,用来回应这本书出版之后所引起的一些争议。1984年,在阿根廷出的第三十九版当中,他还补了442条脚注,也是希望这本书能够看上去更加严谨和学术。到目前为止,《血管》这本书已经被译成了至少二十多种文字,成为世界各地的大学里拉美研究专业的必读书目之一。2009年在第五次美洲峰会期间,委内瑞拉前总统乌戈·查韦斯向美国总统奥巴马赠送了加莱亚诺的这本《血管》,结果这部作品马上就在亚马逊网站上的排行榜从六万多名跃升到了前十。其实加莱亚诺并不喜欢这个所谓的奥巴马效应,但是这也使得加莱亚诺的这本四十年前的经典著作在21世纪再一次翻红。有很多知名学者、作家、运动界人士,他们都曾经谈起过《血管》以及加莱亚诺的著作带给他们的启示和力量,比如说伊莎贝尔·阿连德,她是智利总统萨尔瓦多·阿连德的侄女。她说在1973年“911”事件里,阿连德战死在总统府,她追随家人逃离智利的时候,只带了两本书,一本就是聂鲁达的《颂歌集》,另外一本就是《血管》这本书。在为《血管》这本书的25周年纪念版撰写的序言当中,伊莎贝尔·阿连德曾经写到,像这样伟大的文学作品,它唤醒意识,将人们聚集在一起,阐释谴责,记录并引发变化。我自己也很喜欢的一位香港媒体人张翠荣女士,她是《拉丁美洲真相之路》的作者,她曾经提到说,“加莱亚诺是我的启蒙导师,他揭开了人类孤独千年的历史,加莱亚诺向世人揭示拉丁美洲被切开的血管,其实那也是我们的血管,由此我们想到,我们是否也感到共同历史的痛楚呢?”英国批评家约翰·伯格说,“出版加莱亚诺就是出版一个敌人,谎言、冷漠,尤其是遗忘的敌人,有了加莱亚诺,我们的罪责才能被记住”。约翰·伯格非常准确地概括了加莱亚诺《血管》,以及之后的四十年他写作的一个突出主题,就是争夺或者是抢救,或者是重建记忆。加莱亚诺自己曾经说,“我是一个希望为抢救记忆做贡献的作家,抢救整个美洲被劫持的记忆,尤其是拉丁美洲这块,我深爱着而被人歧视的土地,被劫持的记忆”。在《血管》一书中,他从拉丁美洲的角度重写了西方发达国家的发家史。后来的《火的记忆》三部曲《镜子》,包括《时日之子》,在这些著作中,他都是通过短小精悍的故事或者是历史片段的叙事来曝光现代化过程中的恶行,攻破西方主流叙事中的谎言,让那些被焚毁的、被篡改的、被劫持的、被遮蔽的历史重见天日。这就是加莱亚诺的大致的生平和创作,还有《血管》这本书的创作背景。

那接下来我想跟大家聊一聊《拉丁美洲被切开的血管》这本书的特点和它所引发的巨大争议。

有人说,《拉丁美洲被切开的血管》这本书的主要观点,其实就是序言中的第一句话,即“所谓国际分工,就是指一些国家专门盈利,而另外一些国家专门遭受损失。”加莱亚诺认为,自文艺复兴时期,欧洲人越洋过海吞噬这一地区的遥远时代起,拉丁美洲就沦为专门遭受损失的地区,这个地区的一切,先是被转化为欧洲资本,而后又被转化为美国资本,并在遥远的权力中心积累。用加莱亚诺的话说,从哥伦布带领着第一批征服者踏上美洲大陆起,拉丁美洲的血管就被暴力地切开了,从此它的血液、它的生命之泉不断地流淌,但滋养的却是另外一个大陆的发达与荣光。加莱亚诺说,如果把历史看作是竞争史的话,拉丁美洲的贫穷和落后就是在竞争中失败的结果。他说,正因为我们失败了,别人才胜利了,实际上只是因为我们失败了,他们才能胜利。所以拉丁美洲不发达的历史,构成了世界资本主义发展的历史。我们的失败总是意味着他人的胜利,我们的财富哺育着帝国和当地首领的繁荣,却总是给我们带来贫困。序言中的这些观点,基本上可以看作是整部书的主要观点。或者我们用更简单的话来说,拉美很穷,错在欧洲。这个观点对拉美人来讲可能是振聋发聩、石破天惊的。因为在漫长的五百年乃至到今天,拉美的贫穷与落后一直被算在拉美人自己身上。他们中有殖民者、观光客、也有史学家,政治学家,他们无不是以一种胜利者的姿态来书写所谓“拉美落后”的必然性,即使到了当代,这也是拉美观察和拉美研究当中的主流论断。如果说二十世纪以前,西方对拉美所谓的失败和落后的根源的总结,基本集中在种族、基因、气候、宗教、制度等这些方面,现在拉美研究界则将二十世纪拉美在危机、通胀、贫穷和独裁统治之间的恶性循环归因于民主制度的不健全、市场经济的不完善,以及左翼民粹主义不断“兴风作浪”。

《寻找我们的表达》 [多米尼加] 佩德罗·恩里克斯·乌雷尼亚 著;蔡潇洁 译;

出版时间: 2022.6;出版社: 光启书局;丛书: 拉美思想译丛

我跟社科院的魏然老师一起主编了一套“拉美思想译丛”,我们主要想挖掘和译介拉美本土的批判思想传统。在阅读、选目和编辑过程中,我们发现拉美本土的思想传统基本上是一个自我反思和检省的传统,他们总是在问自己“我们错在哪里”,除了原住民,因为原住民还没来得及反思,就被亡国灭种了,他们连自己被征服的过程留下的也只是残章断简、只言片语,其余都是由胜利者书写的征服史。拉美各民族独立之后,几乎每个国家的知识分子都在反思本国的国民性,审视自己的文化传统、政治体制、经济道路等等,试图自我把脉,找到病根。很多拉美这一代的国父级的思想家都曾热情主张开眼看世界,向西方学习,猛烈地抨击本国的文化传统、政治传统。总之一句话,拉美为什么贫困落后,无论是在西方人看来,还是拉美自己人看,之前都是认为根本原因是在内部,在拉美自身。那么《拉丁美洲被切开的血管》这本书恐怕是最大声地喊出了,我们穷,但是,原因在你。我们失败了,是因为你们胜利了,或者说只有我们失败,你们才可以胜利。只有你们胜利了,才能将我们书写为失败。

当然这个观点也不是加莱亚诺自己凭空想出来的,这不是独创。很多评价《血管》这本书的学者都会提到当时拉美非常有影响的依附理论。在书中,加莱亚诺曾经明确提出,各国的生产方式和阶级结构,取决于各个国家进入资本主义世界体系的程度,每一个地区被赋予一种有利于宗主国的职能,依附关系形成的锁链无穷无尽,链环将其缓缓套牢。整个帝国主义体系的力量是以局部必须不平等为基础,这种不平等达到了惊人的程度,中心资本主义可以制造并使人相信有关它富裕的神话,但构成资本主义广大外围的穷国十分清楚,神话不能当饭充饥。从这些字里行间,我们可以清晰地看到,六七十年代在拉美兴起的依附理论,对于加莱亚诺《血管》这本书的深刻影响。因此《血管》这本书也一度被视为拉美依附理论的普及本或通俗本。

成也萧何,败也萧何。依附理论的旗手之一普雷维什,他同时也曾经是阿根廷央行的行长,联合国拉美经济委员会的第一任秘书长,普雷维什和拉美经委会不仅大力提倡依附理论,而且他们在经济改革的实践当中也推行依附理论。比如提出必须发展民族工业,扭转对初级产品出口的过度依赖。这就是著名的进口替代工业化的改革。但是由于国家在进口替代工业化当中必须扮演重要角色,因此就助长了权力寻租和腐败,以及恶性通胀。所以进口替代工业化在拉美的一些国家并没有取得理想中的收效。还有一个重要原因就是八十年代中后期,新自由主义的经济理论在西方成为主流,在新自由主义的口诛笔伐之下,普雷维什所代表的依附理论遭到了巨大的抨击,因此他的理论以及他的实践被认为是一个巨大的失败。被看作是依附理论的通俗化演绎的《拉丁美洲被切开的血管》这本书随着依附理论被清算,而一并被认为是落伍和过时之作。

从1971年第一本《拉丁美洲被切开的血管》出版,到今天五十年过去了,这本书所面临的巨大的争议从未停止。围绕它的争议或者指责主要集中在这样几点:一个就是从他的观点来讲,他所支持的依附理论被认为是已经过时的。另外一个就是从他的写法来讲,主流学术界拒不承认这本书是一本政治经济学或者是历史学,或者是思想、理论的著作。主要原因一个是认为他不够学术,不够严谨,觉得有很多细节上的硬伤;另一个是认为他的写法上更像战斗檄文。《经济学人》的美洲编辑迈克尔·里德指责加莱亚诺的历史片面、夸张、虚假,是漫画和阴谋论的混合物。

其实对加莱亚诺学者身份的攻击完全没有必要。因为加莱亚诺从来不认为他是某一个专业领域的专家、学者。写《拉丁美洲被切开的血管》这本书的时候,他是有意地、自觉地选择一种非传统政治经济学的写作方式。他说我是用写爱情小说或海盗小说的形式来谈政治经济学,也许是亵渎神明,但是坦白地说,阅读某些社会学家、政治家、经济学家和历史学家用密码式的语言写成了一些有价值的著作,对我来说,实在等于爬山,太难了,深奥的语言不见得总是文章写得深刻的必要代价。在某些情况下,这也不过是把缺乏与他人交谈的本领说成是知识分子的一种美德。我看过一篇拉美学者纪念《血管》出版五十周年时候写的文章,他在这篇文章里说,加莱亚诺抛下了僵硬、学院派和冷漠的话语,使用了一种让数百万读者震撼的语言,并开创了一种新的话语方式,它使拉丁美洲的现实变得戏剧性,变得可见。他认为《血管》也启发了大批的作家,使他们采用、发展和丰富了这种描绘拉美遭受剥夺和压迫的新方式。

在《血管》这本书的序言中,加莱亚诺非常清晰地说出了这本书的诉求。他说本书要提供一部掠夺的历史,同时还要述说目前的掠夺机制如何运转,同时本书也将向人们展示失败的英雄和我们时代的革命,揭露丑闻,再现死而复燃的希望,前赴后继的献身精神。所以《血管》这本书其实是有两个面向,一个面向是谈拉丁美洲被掠夺的历史,另外一个面相是谈在这种疯狂的毫无人道的掠夺和剥削之下,拉美从未间断过民众的抵抗。这本书不仅让我们看到了征服者、侵略者是如何的坏,如何让我们绝望;同时也让我们看到了被征服者、被侵略者是如何的坚韧,如何的让我们感到希望。这是一本必然会引起帝国主义、资本主义以及那些蔑视人民的人的反感。所以他被看作是意识形态的宣传,也是那些人的一种污名化的策略,而这种策略又何尝不是一种意识形态化的呢。

比如说巴尔加斯·略萨,曾经在跟另外两位作者一起出版的一本叫做《完美拉丁美洲白痴手册》的书中,专门用一个章节来讽刺《血管》这本书,他说《血管》这本书是一本充满了废话的“白痴圣经”。还有一些所谓的专家学者,甚至不惜专门写一本书来批判嘲讽 《血管》这本书,比如说Cantera Carlomagno,他曾经出过一本书Las venas tapadas de América Latina,这本书的名字跟《血管》只差一个字,翻译过来叫《拉丁美洲被闭合的血管》,他的基本观点是认为,拉丁美洲之所以走不出自己的宿命和困境,原因不在于欧美这些西方的殖民者,而是在于拉丁美洲的骨子里或基因里就遗传了西班牙或者天主教徒的官僚贵族生活方式,或者是封建传统,所以是这些东西束缚了拉丁美洲的发展。除了来自敌对阵营的攻击,即使是同是左翼的思想家也不完全认可《血管》这本书的观点和写作方式,比如说1976年委内瑞拉的思想家Carlos Rangel,他曾经出版了一本书,叫Del buen Salvaje al Buen Revolucionario,这本书从某种意义上来说,也可以看作是对《血管》的一次反驳,但是他反驳的角度跟前面我说的Carlomagno是不太一样的。索飒老师把这本书的名字翻译成《从善良的野蛮人到真诚的革命者》,不过这本书还没有中译本。这本书对《血管》的批评主要集中在,他认为《血管》可能塑造了拉美人的受害者的身份和自我想象,把拉美的困境都归因于外部原因,这样是不利于拉美的自我反思和寻找出路的。

Rangel的指责乍一看好像很有道理,但是我觉得他忘记了《血管》这本书横空出世的一个语境和背景。其实我在分享这本书的开篇已经讲过了,因为几个世纪以来,鲜少有人从外围的角度去思考过拉丁美洲贫穷落后的原因,拉丁美洲一直是被指责的或者是自我指责的。所以《血管》是第一部大声说出,我们贫穷,原因在你们。并不是拉美人不进行自我反思,甩锅给欧美,而是因为他们反思了几个世纪都没想明白自己到底错在哪里了,为什么就成为了任西方奴役宰割的地区。拉美曾经是地球上自然资源最丰富的地区之一,但是在《血管》这本书中,加莱亚诺也说,我们的自然资源的富有好像是受到了诅咒一样,我们自然资源越富有,我们就越受到剥夺。在《血管》当中,加莱亚诺引出了马克思在《资本论》第一卷中的一段话:美洲经营产地的发现,土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度进行的征服和掠夺,非洲变成黑奴的狩猎场,这一切标志着资本主义生产时代的曙光。所以,亚非拉被命名为欠发达或者是发展中,到底是因为地理学,人种学、宗教学、生物学这些原因,还是因为他们被暴力的裹挟进了自十五世纪大航海时代开启的全球资本主义化的进程当中?所以加莱亚诺曾经写到,欠发达不是上帝的神秘设计之一,相反它是帝国设计的产物。其实今天很多所谓的后发展或后殖民的思想家,他们在某种意义上是跟加莱亚诺一脉相承的。他们拒绝“发展”这个概念,把它视为一种资本主义的意识形态输出,或者是某种文化帝国主义的行为。对于很多第三世界的思想家来说,发展不过是西方为了在所谓的后殖民时代重申其道德和文化优势而发明的概念。

不仅是《血管》这本书,在加莱亚诺此后四十年的写作生涯当中,他一直在为拉丁美洲的这些奋斗者、革命者、思想者——同时他们有一个共同的名字,也就是失败者——树碑立传。他通过成千上万个小故事展现了这些失败者思想的光华、生命的价值。通过对加莱亚诺的持续的阅读,我们可以知道,拉美人从来没有放弃过自我反思,从来没有放弃过反抗。但悖论是,他们越反抗,反倒是越深陷所谓发展的困境,似乎永远也甩不掉落后、贫困、欠发达的帽子。直到今天的西方主流的拉美研究当中,仍然会把他们的反抗作为他们落后根源。所谓的left behind,好像“很巧妙”地双关,也就是越左越落后,越反抗越落后。如果乖乖待在全球新自由主义的经济一体化的框架之内,可能会走上所谓的美式自由民主的富强之路。但是很明显,这种做乖孩子有果子吃的许诺,在拉美从来没有真正的实现过。在某一刻曾经短暂地实现过,也是在所谓的帝国主义的买办和代理人的军事独裁和铁腕统治之下,曾经实现过,比如说皮诺切特的所谓经济奇迹。

加莱亚诺晚年出版的《颠倒看世界》这本书里面,他曾经这样写到:在城市郊区的地域中,潜伏着黑皮肤的罪人,他们的贫穷是他们的过错,犯罪倾向是他们的家族遗传,广告让他们口水直流,警察却把他们赶下餐桌。体制答应给予的,体制又予以否认。不管是让美梦成真的神奇物品,还是电视机许诺的奢华生活,不管是城市的夜空中宣告天国降临的霓虹灯,还是虚拟财富的灿烂光芒,正如真实财富的占有者笃定的,没哪种镇静药可以缓解这么严重的焦虑,也没哪种抗抑郁药可以平息这么剧烈的狂躁,监狱和子弹才是针对穷人的诊疗手段。他说,二三十年前,我们至少还承认贫穷是不公正的产物。在这么短的时间里,时代发生了巨大的变化,现在贫穷是效率低下应得的惩罚。贫穷不管怎么说,在过去还值得同情,但是现在却再也不能激起愤闷了。在很多情况下,贫穷被归因于厄运使然或者是自身欠缺。

其实《血管》所做的事情不过是想在西方的常识系统之外,建立一个新的常识,也就是,拉丁美洲的贫穷和落后是游戏规则使然,而这个游戏规则是别人制定的。如果拉丁美洲不能成为制定规则的人,不能分享话语权,那么它在这个游戏当中永远是输家。无论怎样努力,它都不会成为胜利的一方。因为我们越来越深切地感受到全球资本主义带来的经济危机、政治危机、生态危机、能源危机,乃至每个个体的精神危机。越来越多的人,越来越多的民族国家陷入到这种危机当中,成为不幸的承载者,越来越多的人和国家成为失败者。只有少数人,用今天的话说,赢麻了。所以我们就会更深切的感受到资本主义的许诺和加莱亚诺的批判,哪个才是可信的。

即使是这样,这不等于右翼学者能够心平气和地接受加莱亚诺进入所谓的主流常识系统。据说在加莱亚诺去世前夕,他曾经在一次活动当中提到,他不想别人总是把《血管》作为他的代表作,他说他自己都不愿意回去重读这本书,觉得当时所使用的语言很乏味。这套说辞立刻被全世界的右翼逮住,大肆传播,并添油加醋地阐释成“加莱亚诺的忏悔”。西班牙主流大报《国家报》上有一篇评论文章的题目就叫《加莱亚诺的忏悔》,这篇文章的第一个自然段用今天的话来概括,就是四个字——“虽迟但到”。透过屏幕我都能感到评论者的欢欣雀跃,评论者说加莱亚诺终于在他晚年的时候,为他五十年前写的这本“毒害”全世界青年人的书感到了忏悔。其实他在晚年多次说过类似的话,我前面讲过,就是2009年的时候,查韦斯把《血管》这本书送给奥巴马之后,《血管》这本书一下子就所谓“出圈儿”了,成为了不仅是西语世界,也成为英语世界的畅销书。他自己感到特别恐怖,他觉得这种奥巴马效应非常意外。在这样的语境下,他亲自出来给这种狂热降温 ,希望人们能还原历史语境去阅读,希望人们认识到这是他四十年前三个月急就而成的作品,认识到它的局限性。我觉得这是一个非常谦逊和自省的态度。何况他也多次说过,他虽然觉得这本书老,但是他从来没有后悔写过这样一本书,他希望人们能更多去关注他在《血管》之后的那些创作,比如说《火的记忆》三部曲。所以这番表述根本谈不上忏悔。但是尽管是这样的表述,也会被很多主流媒体蜂拥而上,众口铄金,颠倒黑白,说是加莱亚诺的反悔。足以可见,五十年过去了,他们仍然没有忘记加莱亚诺的笔和他历史叙事的力量,以及他广泛的传播度。

我们不仅越来越清晰的看到,不仅加莱亚诺的写作方式没有过时,加莱亚诺的写作内容没有过时,即使是加莱亚诺在《血管》当中所秉持的依附理论,其实在今天看来也散发出新的活力,解殖、脱钩、自主为关键词的依附理论对第三世界国家仍然是苦口良药。同时,今天很多身处全球化核心的发达国家,他们也把脱钩和经济自主作为摆脱全球化危机和经济改革的主要的方案。世界范围内活跃的各种反全球化的运动和思想都可以看到依附理论的影响。所以无论从哪个意义上来讲,说加莱亚诺过时都为时尚早,也不能够成立。

2015年4月13日,加莱亚诺逝世。同一天,德国伟大的作家君特·格拉斯逝世。人们曾经因为相信莎士比亚和塞万提斯都出生在4月23日,所以把这美好的一天定义为世界读书日。那么可能4月13日可以看作是世界的良心碎掉的至暗时刻。希望无论是莎士比亚还是塞万提斯,无论是加莱亚诺还是君特·格拉斯,他们对历史的批判与质疑,他们为历史中无名的人写作的这种精神能够被我们铭记。

加莱亚诺曾经在《颠倒看世界》的结尾写下这样一句话:虽然我们有太多遗憾,可我们还没完蛋。正是改变世界和改造我们自己的冒险,让我们的生命,这宇宙历史的一瞬,这冰层中短暂存在的热度,值得一过。