董小华:孙正清源频频贬损前三十年,意欲何为?

那位网称叫孙正清源的人正日益露骨的撕咬共和国前三十年那个筚路蓝缕的艰辛探索的时代,目前已经到了丧心病狂的程度。尽管我多次发文归谬他的谬论,而且私信质疑他,虽然他自知理亏不敢在私信里回应我,然而他依旧我行我素的拼命贬损那个时代。众所周知,前后三十年不可割裂,一荣俱荣,一损俱损。孙正清源如此罪翁之意不在酒,而在山水之间。他想干什么?他一抬臀,明眼人就知道他要拉什么米共!

最近他写了一篇《如果人民公社坚持到现在不解散,中国人能不能吃饱饭还真两说着。》的谬文。之所以称作谬文,实在是他的论点荒谬,论据瞎编,为黑而黑的特征极其明显,稍一推敲则现漏洞百出!

下面就将其几个主要论证段落推敲一番,把他的隐身草薅掉,让他现出原形。

一、孙正清源在其谬文中说:

同时,所有农村人都知道的是,人民公社解散以后,之前所有生产队因为社队企业成立从当时的信用社和农业银行欠下的大量贷款,都是公社解散以后由一家一户的农民分担偿还。

我的驳斥:

孙正清源的所谓:“社队企业成立从当时的信用社和农业银行欠下的大量贷款,都是公社解散以后由一家一户的农民分担偿还。”之言能说明什么呢?是在说只要欠款就是不合理的存在吗?还是在说,只有土地承包,才能解决社队企业欠款?

按孙正清源的逻辑,从负债80多亿元到年营业收入超20亿元的中电电气集团,它的涅槃重生,难道是不合理的?

问题是,当时的社队企业并不像孙正清源所宣扬的那么不堪,反之,许多生机勃勃的乡镇企业后来大多转型为在改革浪潮中冲浪的民营企业。

再者,根据《中华人民共和国农村土地承包法》规定,农村土地承包应当坚持公开、公平、公正的原则,正确处理国家、集体、个人三者的利益关系。国家保护承包方依法、自愿、有偿地进行土地承包经营权流转。因此,当时土地承包时,如果社队企业的家底不分给承包土地的农民,或者分家底利益不对等时,农民愿意接手债务吗?退一万步讲,即使农民承接了债务,难道当时就要用现款抵还吗?难道不是粮食收成后,用卖粮款结清?你孙正清源为了抹黑前三十年,连逻辑都不讲了!

社队企业是在毛主席倡导下,邓小平等中央一线同志主持下兴起的,它在中国农业史上所起到的作用一直延续至今!难道这就是你孙正清源抹黑前三十年的理由?

下面具体陈述一下农村社队企业史:

人民公社办社队企业,主要分三个阶段。

第一个阶段:

1959年至1961年。即大跃进时期,也是人民公社初创期。

第二个阶段:

1966年至1978年。

上世纪进入70年代以后,在党中央、国务院要求大力发展小钢铁厂、小煤矿、小农机厂、小化肥厂、小水泥厂等“五小工业”,促进农业机械化的推动下,浙江全省社队企业逐渐增多。

1975年9月5日,永康人民银行干部周长庚直接给毛主席写信,提出我国农民不仅要搞农业,还应该搞工业,党和政府应进一步支持社队企业的发展。毛主席对周长庚的信十分重视,随后做出重要批示。并于9月23日将随信附着的两份材料,作为中共中央9月23日至10月21日召开的农村工作座谈会会议文件印发,引起了全党全国对社队工业的重视。

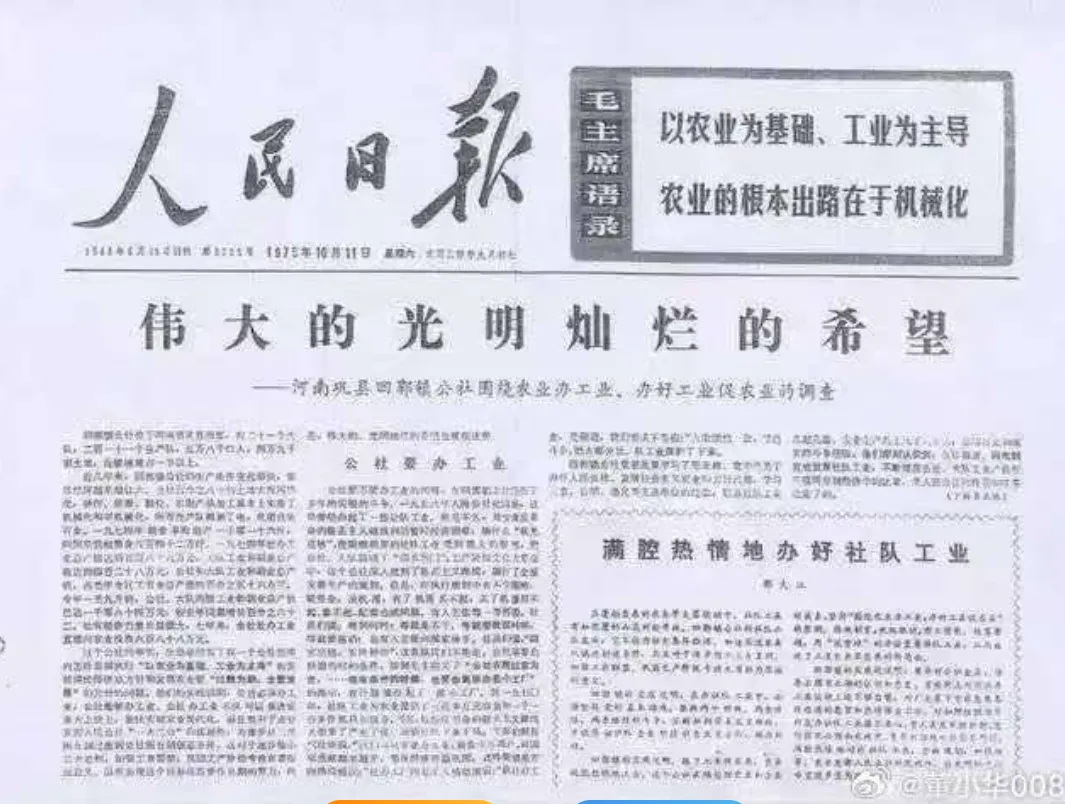

1975年10月11日,为了配合全国第二次农业学大寨会议,《人民日报》发表了《伟大的光明灿烂的希望——河南巩县回郭镇公社围绕农业办工业、办好工业促农业的调查》的文章。

这篇文章的背景是,当时华国锋给湖南省委的一封信和《河南日报》的报道送呈毛主席批阅。毛主席于27日审阅,并写下:“小平同志:请考虑,此三件(两封信及一篇报道)可否印发在京各中央同志。”

此后,社队企业持续保持快速崛起的态势,它的长期强劲发展顺应了中国农村人多地少、生存压力较大、劳动力资源丰富的现实需要,不仅增加了农民就业、提高了农民收入,让农民成为直接的受益者。

70年代中后期,全国社队企业发展势头强劲,1974年社队企业总产值为180.9亿元。

第三阶段:

1978到1983年,1978年,社队企业收入占当年农村经济总收入的29.7%,年均增长速度达到28.5%。这个阶段,内地的人民公社,也开始发力了。公社兴办企业,成为农村发展的必修课,社队企业在全国各地如春笋般拔地而起。到1983年,全国社队企业数突破500万家,共吸收农村劳动力3235万人,总产值为1017亿元,年均增长速度为21%。

1984年,人民公社解体,中央发布4号文件,将社队企业正式改称为乡镇企业。

从中可见,社队企业就是当今在农村改革中起到重要作用的乡镇企业,孙正清源用所谓“欠下大量欠款”进行肆意抵毁,可见其包藏祸心。

问题是,1983年土地开始承包时,中国乡镇企业总共已经吸收农村劳动力3235万人,总产值为1017亿元,年均增长速度为21%。

1983年1月2日中共中央印发的《当前农村经济政策的若干问题》中,把农村改革的方式分为三种类型:

第一类,凡是粮食生产还不能自给的村,即吃粮靠国家返销的村,均应该实行以家庭承包经营为主的双层经营体制。

第二类,凡是集体人均二三产业收入大于人均承包土地经营收入的村,即农民在集体企业就业收入高于一般家庭农地承包收入的,均不适用均田制家庭承包经营,而是集体统一经营下的不同形式的农业规模经营,如专业组、专业队,或由农业公司统一经营。

第三类,属于剩下的中间状态,即吃饭问题已经解决,但多种经营和社队企业还没发展起来,或规模较小,人均收入还不能高于承包农地的收入水平,则属于可分可不分的类型。

其中第二类的"双层经营",包含了两个经营层次:

一是家庭分散经营层次;

二是集体统一经营层次。

然而,令人心痛的是,许多地方的干部并没有不折不扣的执行,在分田分地、包产到户的现实面前,不分青红皂白,实行“分的彻底统的归零”政策,导致集体经济荡然无存。

二、孙正清源接着说:

更为重要的是,很多人津津乐道的他们自己口中所谓的“改革开放的标志”——四三三七计划所建立的化肥生产工厂,所有产品都需要靠计划划拨。

这就决定了,如果人民公社不解散,哪里的粮食能增产仍然是按照计划进行的。已经因为社队企业欠了大量贷款的生产队,能不能买得起划拨给自己的化肥,仍然是个未知数。同时由于四三三七计划所建立的大量工厂增加了工人的数量,农村需要缴纳的公粮数量只增不减,农村生产队剩余粮食是否能够社员吃饱,同样是个未知数。

我的驳斥:

孙正清源所妄言的:“他们自己口中所谓的“改革开放的标志”——四三三七计划所建立的化肥生产工厂。”恰恰是中国对外开放的始作俑者,因为新中国成立后,中国一直在中西对抗中,被西方阵营所封锁。封锁铁幕对中国经济的影响,可参考一下当前的朝鲜。

然而在上世纪七十年代初,借中西关系出现缓和之机,中国得以进口多套化肥生产装置,随后几年粮食产量有了明显增加。就是说,在此之前的不开放,责任不在老一辈领导人,实在是美西方铁幕围堵的结果。

从中可见,粮食供应紧张与人口暴增和农业科技落后有关,就是说,是否使用票证和经济结构没有直接的关系。

孙正清源所言的:“已经因为社队企业欠了大量贷款的生产队,能不能买得起划拨给自己的化肥,”之说纯粹是毫无根据的臆断!

我之前就此已经驳斥了他,那就是:“即使农民承接了债务,难道当时就要用现款抵还吗?难道不是粮食收成后,用卖粮款结清?”这和你孙正清源的所谓“能不能买得起划拨给自己的化肥”有什嘛关系?

据中华人民共和国国家统计局《关于一九八三年国民经济和社会发展计划执行结果的公报》统计:

“1983年全年化肥施用量1.659.8万吨,比上年增长9.7%。其中,氮肥增长11.5%,磷肥增长1.9%,钾肥增长2.8%,复合肥增长25.8%。农村用电量435.2亿度,比上年增长9.6%。农村队办工业产值,比上年增长11.1%。”

这说明,当年化肥施用量不仅没有受到孙正清源所谓“农民负债”的影响,而且还增加了9个百分点,这个数据雄辩的证明,孙正清源是通过撒谎,来抹黑前三十年的!

三、孙正清源接着说:

这样的状况实际上会形成一个恶性循环:需要化肥的地方不一定能得到划拨的化肥,得到划拨的化肥的生产队不一定有钱支付化肥款,得到化肥的生产队增产的粮食不一定留得住......所以如果人民公社大集体不解散,发展到今天中国有没有钱进口粮食还两说着。

我的驳斥:

孙正清源胡言乱语已经到了毫无底线的地步!事实是,实行农村联产承包的1983年,全年化肥施用量1659.8万吨,比1982年还增长9.7%。这像是农民因承接社队企业债务,而无钱买化肥的结果吗?

说到化肥,不能不说一下前三十年国际环境趋于缓和时,老一辈领导人所作出的英明决策!

前三十年六七十年代,毛主席高度重视农业粮食生产,甚至制定出“土肥水种密保管工”农业八字宪法,以期在农业生产上有所突破。

实际上中国七八十年代农业粮食产量的大幅度上涨,主要方面上是得益于起源于七十年代初农业生产技术和农田水利建设上的发展和全面工业化体系的建立。

1970年开始,中美关系开始缓和,围堵中国的铁幕被打破,在毛主席和周总理等老一辈领导人的策划下,全国各地陆续新建了一大批化肥厂。

1972年1月13日,从国外引进化肥等成套设备8套,之后又引进43亿美元成套设备和单机的四三方案。

1973年,我国化肥产量比1965年增加一倍以上。

而早在前三十年的1964年,袁隆平开始研究杂交水稻,并且于1968年成功培育出了700株首代杂交水稻品种。1972年3月,国家科委把杂交稻列为全国重点科研项目,组织全国协作攻关。杂交水稻自1976年起在全国大面积推广种植,使水稻的单产和总产得以大幅提高。从1976年到2000年在全国进行推广,全国累计推广38亿亩,增产3600亿公斤。由于杂交水稻的普及,中国的水稻亩产增加了近四倍,而中国由于有了这种杂交水稻,每年增加的粮食可以多养活七千多万人,极大地解决了我国的温饱问题。

请问孙正清源?这些成就难道不是前三十年惠及后四十年的珍贵礼物?

四、孙正清源说:

同样的,被很多人所诟病的计划生育政策如果不能严格执行,当今农村人口规模会发展到多大,也同样是未知数。

这样就会使恶性循环又增加了一环:人口数量的急剧膨胀,国家财政拿不出钱来进口粮食......结果会怎样,是不难想象的:人民公社不管发展到什么时候,都没办法解决中国人粮食够吃的问题。那些说“如果人民公社大集体发展到现在,农村人生活一定比现在更好”的人,可以为这样的循环增加什么样的环节?

我的驳斥:

没有前三十年的人口红利,改革开放后,发展生产的产业工人从何而来?还不是农民工?有道是因地制宜,因时制宜。降低人口数量和发展人口数量都是现实的需要,按孙正清源的逻辑,现今鼓励多生育人口,岂不是一大罪过?

问题是,中国1968年的人口比1952年的人口多增加了2.1亿,在如此多的人口增量重负之下,1968年中国的人均粮食占有量只比1968年之前的粮食人均占有量最高的年份1952年只少了38斤。

人民公社到了1977年,中国的人口数量达到9.4亿,比1957年的6.4亿人口整整多出了三亿!

1977年中国人均占有粮食仅比还没有实行人民公社时期的1957年少4斤,这难道是退步?1977年相比1957年多生产出将近一亿吨粮食,这是多么了不起的成就。

尽管在建国后的前三十年,老一辈领导人在农业实践中遭遇到了一些挫折,但是依然在人口增加一倍的压力下,在前三十年的最后一年,做到了人均日可供1.91斤粮食的惊人成就。1973年中国人均占有粮食594斤,这个数值已经超过了中国温饱平均线人均560斤以上的标准。1982年是人民公社最后一年,当年中国人均占有粮食698斤。在短短30年间,人口增加一倍的情况下,这种人均粮食占有量,除了中国,哪个国家能做到?

每天都在抹黑前三十年的孙正清源和大学政治教授名都阳光们,为什么视而不见呢?

五、孙正清源说:

我想,他们能增加的环节一定是,凡是说自己粮食不够吃的人,一定会在村里的批斗会上受到“灵魂的洗礼”,从而被当成破坏社会主义建设的阶级敌人受到歧视。这样的方法,真的能从根源上解决肚子吃饱的问题吗?把存在的问题压下去,不代表问题本身不存在。我们常说的“堵不如疏”,意思就是让所有人把问题说出来,才能找到从根本上解决问题的办法。

我的驳斥:

问题是,你孙正清源最擅长用无中生有来诋毁奋发图强的时代!你这种人能是好人吗?人品差的人难道灵魂不需要清洗一下吗?清洗一下你的肮脏灵魂,难道不是对你灵魂的挽救?我劝你用事实来说话,而不是昧着良心嚼舌头根子。

事实是,1969年,中国粮食产量2.1097亿吨,中国粮食人均占有量是542斤,日可供1.48斤。按一日三餐来算,人均一顿可供接近五两粮食。按现代人的食量,完全可以吃饱饭。

当时如果不增加2.6亿人口(多数是尚无劳动能力的新生代),即人口仍保持在5.4亿,则人均粮食占有量会猛增至781.3斤,人均可日供粮食2.14斤,一顿可供七两饭食,一般人恐怕撑破肚皮也吃不了这么多吧?这都是当时计划经济人民公社所取得的成就!

相较之下,实行土地私有制的印度,其大部分耕地归农民私有,占比高达70% — 80%左右。可继承可转让。

然而,虽然印度耕地足足比中国多了0.4亿公顷,但是印度的粮食年产量仅为中国的一半。印度人口总数是13亿6千万人,年人均粮食产量461斤左右,仅及中国1950年的水平。

根据国际粮食政策研究所每年发布的全球饥饿指数显示,2020年有107个国家属于饥饿状态,印度竟然排名第94位,属于重度饥饿国家。而为了解决吃不饱饭问题,印度不得不每年出口1200万吨左右的优质稻米,成为世界上最大的稻米出口国,出口赚外汇后换取廉价的玉米小麦和工业化食品,以解决民众 最基本的食物问题。

由此可见,在农村实行个体经营,比中国耕地面积多出0.4亿公倾的印度,在农业实行“绿色革命”前,年粮食总产量仅仅在0.72亿吨左右徘徊。

而比印度可耕土地少的中国,在三年自然灾害时期的1960年粮食总产是1.4350亿吨。当时中国人口6.6207亿,人均年拥有粮食432斤 ,每日每人可供应1.18斤,比印度还好一些。

从中可见,孙正清源所谓“如果人民公社坚持到现在不解散,中国人能不能吃饱饭还真两说着。”的臆断纯粹是信口雌黄。

我说这些并不是片面地夸大计划经济和人民公社的好处,因为尺有所短,寸有所长。我的目的只是要求孙正清源和明都阳光那些无底线抹黑前三十年的人睁大眼睛看一看,不要昧着良心说话。

★对前三十年农业发展较慢原因的总结:

最初探索阶段的人民公社确确实实存在几乎无法逾越的弊端,那就是,个人的生产能力无法与个人收益挂钩,不能体现多劳多得的社会主义分配原则。然而,当后来将人民公社体制调整为“三级所有,队为基础”后,这种平均主义、吃大锅饭问题就根本不存在了。大队、公社不插手生产队分配,这已经为多劳多得创造了前提,分配完全由生产队作主,社员之间就根本不可能或者说无法形成平均主义的分配格局。这时的生产队其实就是一个股份制农业企业,农户以工分入股取得收入。工分收入既是工资也是股红。与规范的股份制企业不同的是,作为股东的农户不能退股,生产队也不能开除社员,仅此而已。

那么为什么前三十年的人民公社如此努力,却没有使农民富裕起来呢?

原因当然是,旧中国我们中华人民长期吃过没有工业基础的亏,因而导致新中国初创阶段的举步维艰!当时为了发展新中国工业,增强国家的实力,将旧中国一穷二白转化成工业强国。国家不得不实行工农业产品价格的剪刀差政策。

当时的工农业产品的价格剪刀差很大。

比如,一斤谷子6分钱,一个鸡蛋2分钱。而一只上海手表125元,相当于2000斤谷子。生产队必须购买化肥、农具、农药等,农产品不得不与工业进行不等价交换。低价农产品与高价工业品之间的交换,把生产队创造的价值很大一部分输送给工业。这一输血,一方面国家积累了巨大的国有工业资产,另一方面农业生产队一直处于失血状态。使每个人民公社平均仅剩下2715.9万元的财产(若扣除地产仅有534万元);每个生产大队的集体积累平均不到1万元;每个农户平均拥有财产不超过550元;每个农业人口平均全年收入只有70多元,其中有四分之一的生产队社员年收入在50元以下。这就是中国农民一直没有摆脱贫穷的主要原因之一。

另一个原因是,上世纪六十年代,粮食产量呈恢复性增长,人均粮食占有量却增加缓慢,而人均粮食占有量停滞不前的原因,并非粮食总量增长慢,主要是同期人口增长快,人口增加了53%,吃掉了总量增长。

然而通过前三十年农业积累来发展工业,而且主要是发展重工业,这在很大程度上是为了国防的需要。农业作出了牺牲,却建立了庞大的国防工业体系,铸犁为剑,中华民族因而永远摆脱了任人宰割的境地。

而到了改革开放前期,国家基本上建成了完整的全产业链工业体系,因而完成了农业之母哺育工业之子的进程。所以工农业剪刀差逐步缩小,这里也彰显出前三十年中国农民对共和国崛起所做出的巨大贡献。

耶鲁大学教授莫里斯·迈斯纳在《旁观毛主席时代》一文中说道:

“毛泽东时代的中国取得了极大的经济成就,现在却倾向于对它作出最糟的评价。”

迈斯纳还表示:

“很多人都认为,毛主席的时代是一个经济停滞的时代,吃不饱饭的时代,我对此非常不认同。”

迈斯纳还列出了这样一组数据:

“整个毛主席时代,中国的工业总产值增长了30多倍。仅仅到了1952年,新中国刚成立3年,志愿军还在前线打仗,中国的工业就恢复到了战前最高水平。”

莫里斯·迈斯纳还说道:

“无论人们将毛主席时代另作何种评价,正是这个中国现代工业革命时期为中国现代经济发展奠定了根本的基础,使中国从一个完全的农业国家变成了一个以工业为主的国家。毛主席领导那个时代,是世界历史上最伟大的现代化时代之一,与德国、日本和俄国等几个现代工业舞台上主要后起之秀的工业化过程中最剧烈时期相比毫不逊色。”

由此可见,前三十年的建设为改革开放打下了丰厚的物质基础。然而如此辉煌的建设成就,在中国“叶利钦”们的口中变成了脆弱的基础,说这话真是丧尽天良。

没有前三十年留下的丰厚家底,改革开放的发展之路将会倍加艰辛。因为一切都需要从头做起,巧妇难为无米之炊,没米下锅,你怎么做这锅饭?连人口红利都是毛泽东时代的产物,没有基础的存在,你能盖起房子吗?

孙正清源们用前三十年的举步维艰,来贬损前三十年的奋斗史,用后四十年来贬损前三十年。对前三十年前辈们为了子孙后代不再为外族所欺辱,同甘共苦,万众一心的牺牲个人利益,筚路蓝缕的建设国家基础的历史说三道四,其卑劣的言行,绝对是对整个中华人民共和国奋斗史的总体污蔑,没有孩提哪有少年?没有青年哪有壮年?纵观上世纪百年中国史,前三十年相比旧社会,不知要好上多少倍!

否定前三十年的人,他们只是选择性地将前三十年的缺点进行毫无底线地放大,以偏概全,以局部映射整体,完全悖离了实事求是的原则。其想营造出的结果,无非是想把前三十年形容得暗无天日。所以说,不是这些极右分子的认知不行,而是又损又坏!任由共和国历史被他们指桑骂槐肆无忌惮的抹黑谩骂,这在以前是绝无仅有的,非常令人发指和痛心。

(作者系昆仑策网特约评论员;来源:昆仑策网,修订发布;图片来自网络,侵删)