董小华:莫粉对《生死疲劳》的书评道出了实情

最近看了几篇莫言拥趸者所写的有关莫言小说《生死疲劳》的书评,深感他们的书评已经充分领会了《生死疲劳》这部小说的思想脉络。由于他们对莫言的写作初衷有着深刻的领会和揭示,所以他们的书评令我感慨良多。

最令我感慨的是,这几个莫粉以其精准的视角,揭示了莫言小说《生死疲劳》的内在精神实质和思想内涵,令人读过后如醍醐灌顶,顿觉莫言讳涩难测的笔触里,充斥着对中国共产党所领导的土地革命难以言表的不满和怨气。

《生死疲劳》的故事从上世纪建国前后土改运动开始,一直到上世纪末结束,其中跨越了五十多年时空。其主线是以主人公西门闹被枪毙后的六世轮回中,经历了历史的变迁和时代的发展,从中莫言把他自己个人的价值取向隐藏在轮回五畜兽的视角中,来诠释他本人眼中人性的善良与丑陋。

莫言在《生死疲劳》中有这样一句话,

“世间万物就是这样,小坏小怪遭人厌恨,大坏大怪被人敬仰。”

这句话其实就是莫言小说《生死疲劳》的题眼!

什么是“小坏小怪”和“大坏大怪”?

小坏小怪,是指没权没势的小人物,身上有小的恶劣行为和小的不良品质,他们如果干点坏事,比如:因生计需要或因心理失衡,他们干些小偷小摸,偷奸耍滑,但也掀不起什么风浪的坏事,就会被打上坏人的标签,导致被人厌恶和鄙视。

大坏大怪,是指有权有势的大人物,站在道德和权力的制高点,指手画脚,指鹿为马,颐指气使。表面上看,好事做了一大堆,其实背地里坏事做尽。然而这种大的恶行和大的不良品质却可能引起人们的尊重和崇敬。

而莫言所作的小说,就是揭露所谓“大坏大怪”的,那么莫言笔下的大坏大怪是什么呢?当然是影射中国共产党所领导的土改运动和所实行的土地政策。莫言口中的小坏小怪自然便是指地主对穷人的剥削。

一个莫粉在书评中写到:

“在《生死疲劳》中,土地是一个核心的元素。对于中国农民来说,土地是他们生活的依靠和精神的寄托。莫言通过西门闹这个角色的经历,展示了土地改革、农业合作化、人民公社化等历史事件对于农民生活的影响。在这些历史进程中,农民与土地的关系经历了从拥有到失去,再到重新获得的曲折历程。这其中既有对土地的深情厚爱,也有对命运的无奈接受。”

另一个莫粉写到:

“小说的主人公西门闹原来是一个家境殷实的地主,土地改革中全部家当被分光,还被五花大绑到桥头枪毙。他在阎王殿喊冤,阎王判他还生,结果投胎变成一头驴。西门闹变成一头驴却是好样的,雄健异常,但它却也不得不死于非命。西门闹所有投胎成为的动物都勇猛雄壮,这摆脱了他作为一个地主的历史颓败命运,在动物性的存在中他复活了。这个动物的存在,这个动物的视角,使莫言的叙述具有无比的自由和洒脱,它可以在纯粹生物学和物种学的层面上来审视人类的存在。这个审视角度是如此残酷和严厉,人类的存在居然经不住动物的评判。尽管说,人们可能会对莫言书写乡土中国的历史玩着花样有所非议,农民式的狡猾使莫言避重就轻,没有对血淋淋的历史进行血淋淋的揭示,没有撕开历史的心脏,而是在外表,与历史逗乐取笑。”

综合这两个莫粉的书评,我们可以发现,莫言笔下所书写的这段历史,写作要点是重在表述土地革命的手段是血腥镇压这方面的。他狡猾地运用了各种暗寓写作手法来隐射这段历史的所谓“血淋淋”,同时表述了地主由顽抗不屈的怨恨到对命运的无奈接受的过程。事实是,地主和地主的代言人至今都想反攻倒算,哪有什么无奈接受之说?否则为地主鸣冤叫屈的文学作品越来越多的现象怎么解释呢?

有一个昵称叫“颜威说历史”的莫粉,他的一篇长论确实体会到了莫言的写作真谛,他说:

“鲁迅说,我们总是在‘想做奴隶而不得的时代’和‘暂时做稳了奴隶的时代’两种时代中循环。而之所以循环是因为上千年来,我们的制度没有根本性的变化,一直都是专制,一个君主取代另一个君主。新主子取代旧主子后,还是承袭旧制,沿用老规矩,唱老调子,新的主子决不肯废掉奴隶制度的,奉行的还是‘普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣’的规则。而民众依旧还是奴隶的命运,永远臣服于君主,饱受剥削、压迫和奴役,顺从、服从。而在莫言的《生死疲劳》中,我们看到了西门闹原本是一个勤劳朴实、心地善良的地主,但这也不行,只要是地主身份,不管是什么样子的,一律一刀切,于是在土改中他的全部家当被瓜分,甚至被黄瞳绑到桥头枪毙。……从而我们发现西门闹的故事其实有点荒诞,为什么荒诞,无非是时代的荒诞,西门闹其实根本无法掌握自己的命运。”

看到了吧?在莫言的笔下,中国共产党所领导的土地革命,是封建专制的延续。在莫言的笔下,中国共产党所领导的土地革命过程中,广大中国农民翻身解放只不过是虚罔的假象,所以“民众依旧还是奴隶的命运,永远臣服于君主,饱受剥削、压迫和奴役,顺从、服从。”所以土地革命不仅平白无故地枪杀那些“勤劳朴实、心地善良的无辜地主”,而且还给广大农民套上被奴役的沉重枷锁。

因为莫粉“颜威说历史”的书评表述得非常直白,所以他的话无疑是破解莫言《生死疲劳》中所蕴藏的隐射写作所表达出来的思想密码,那就是泼污土地革命,把已经被史料定性为正面的历史颠倒过来,让正面成为反面,让反面成为正面。所以莫言笔下地主无不是充满人性光辉的善良之辈和弱者一方,而土地改革的领导者和参与者无不是坏事做绝,龌龊卑琐的小人。

如:莫言小说《生死疲劳》中大善人地主西门闹在地府对阎王控诉道:

“冤枉!想我西门闹,在人世间三十年,热爱劳动,勤俭持家,修桥补路,乐善好施。高密东北乡的每座庙里,都有我捐钱重塑的神像;高密东北乡的每个穷人,都吃过我施舍的善粮。我家粮囤里的每粒粮食上,都沾着我的汗水;我家钱柜里的每个铜板上,都浸透了我的心血。我是靠劳动致富,用智慧发家。我自信平生没有干过亏心事。可是——我尖厉地嘶叫着——像我这样一个善良的人,一个正直的人,一个大好人,竟被他们五花大绑着,推到桥头上,枪毙了!……他们用一杆装填了半葫芦火药、半碗铁豌豆的土枪,在距离我只有半尺的地方开火,轰隆一声巨响,将我的半个脑袋,打成了一摊血泥,涂抹在桥面上和桥下那一片冬瓜般大小的灰白卵石上……我不服,我冤枉,我请求你们放我回去,让我去当面问问那些人,我到底犯了什么罪?”

一个“大善人”却被“不识好歹”倍受地主恩惠的翻身农民二话不说就拉出去枪毙了,这在逻辑上说不通呀?可见莫言笔下描绘的中国农民都像畜牲不如的恶魔。

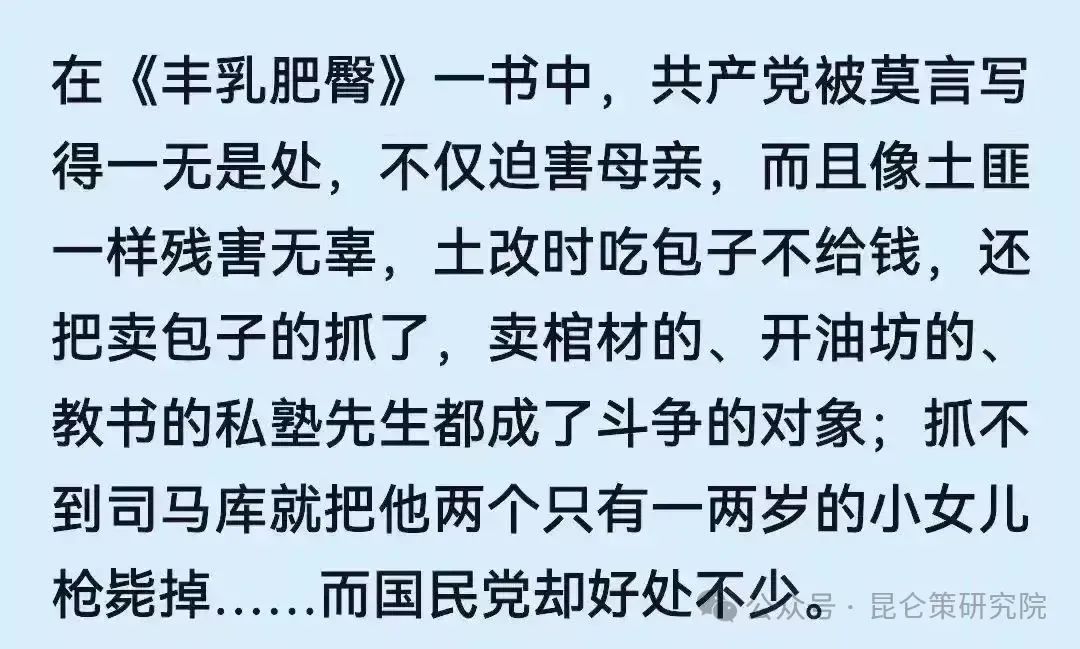

再比如,莫言在《丰乳肥臀》中描写土改“大人物”,写作手法是把领导土地革命的高级干部恶魔化!其文字是这样写的:

“一乘双人小轿,抬来了一个大人物,十八个背着长短枪的士兵护卫着他……这个人是最有名望的土改专家,曾经在潍北地区提出过‘打死一个富农,胜过打死一只野兔’的口号…………大人物的十八个保镖,站在台子上,一个个面孔如铁,杀气逼人,好像传说中的十八罗汉。台下鸦雀无声,孩子们懂点人事的便不敢哭泣。不懂人事的刚一哭泣便被xx子堵住嘴……大人物稳稳当当地坐着,他那两只黑眼睛一遍一遍地扫视着台下的百姓。人们把头扎在双腿之间,生怕被大人物看到自己的脸……大人物阴鸷的眼睛在母亲的脸上做了长时间的停留……”

莫言笔下的土改干部竟然是这样一副反派角色的模样,如果隐去土改干部的信息,读者一定会把这个“大人物”认定为日本鬼子。

而莫言笔下的这位“大人物”所屠杀的不是罪恶累累的恶霸地主,而是一些靠手艺吃饭的工商业者,甚至是无辜的妇孺。

如莫言小说《灵药》中,被镇压的竟然是地主马魁三的老婆和地主栾风山的哑巴老婆。

而土改工作队的张科长不仅在地主家吃香喝辣,而且还睡了地主的闺女,其情节如下:

马魁三的老婆哀求道:

“张科长,自打你住进俺家,俺让你吃香的喝辣的,十八岁的闺女陪着你,张科长,你难道是铁打的心肠?……”

这就是被莫言所歪曲抹黑的土地革命!

但现实中土改中的农民又是什么情况呢?

现实中翻身农民对一般无恶行善的地主和恶霸地主的对待是有区别的。

人缘好的地主基本会不挨整,行善积德的地主可以划成中农。因为在善良地主家做工的雇农不承认自己是在给地主做工 ,说成是帮忙的 。既然不雇工,自然成分就定为中农了。结果多数善良的地主被农民保护了,因果报应在土改中体现得泾渭分明。

莫言的大爷爷管遵仁成份是地主,莫言的大哥管谟贤在《莫言小说中的人和事》一文说,大爷爷名叫管遵仁,字居安,是莫言爷爷的大哥。他唯一的儿子(莫言二叔)跟国民党军队从青岛撤退到台湾。

莫言在与王尧对话时说:

“那时我因为组织“蒺藜造反小队”被赶出校门,干农活又不中用,便有许多时间泡在大爷爷家。名曰学医,实则是泡在那里看热闹,听四乡八屯前来求医的人说一些逸闻趣事。大爷爷是地主成份,只因为有医术,土改时才免于一死。解放后政府对他特别照顾,没强制他下田劳动,允许他在家里坐堂行医。”

可见土改工作队和翻身农民对待普通地主和恶霸地主是有明显区别的。

而莫言有意混淆个别地主和整个地主阶级的概念。按原广东省高级人民法院院长李学先的话说:

“首先要承认,地主里肯定有个别好人。有些地主,说是大善人也不为过,这一点我们要实事求是。但是地主里有好人,与地主阶级是好的,有因果联系吗?没有。地主作为一个阶级,代表着旧土地所有制,是一个禁锢流动资本、抗击大工业化进程的反动的集团,是一个占有不动产产权、收窄不动产资本流转的落后的阶级,从整体上讲,是必须消灭的。个人的善恶属性,与其所属阶级的进步或落后,没有必然的关联,这是马克思主义阶级论的核心,也是阶级斗争的根源。好的地主,和不好的地主,都是激进式大工业化的障碍,在这一点上,我们和资本家们,没有本质的分歧。”

——李学先,原广东省监察厅厅长,原广东省高级人民法院院长,1983年《与青年同志的座谈》

根据湖南省益阳市桃江县《中共桃江党史》记载:

“1951年土改前双江乡的调查显示,全乡总人口3418人,共有稻田4458亩。其中地主富农442人,占总人口的13%,却占有86%的稻田;而占人口87%的农民,却只占有14%的稻田。绝大部分贫苦农民缺少甚至没有土地,靠租种地主富农的土地为生。农民租地,得先向地主交押租,一般每石田(约6.3亩)交进庄谷10担,秋后一般再交租谷10担。农民辛苦劳作一年,交了地租后所剩无几。遇到天灾人祸,农民向地主借钱借谷,月息高达10%以上。逾期未还,还要息上加息。每当青黄不接,农民断粮挨饿之际,地主以担谷担息的高利贷剥削农民。夏荒租谷到秋收偿还,前后只有一个月左右,借一还二。夏荒时,地主还以“买青苗”的办法,贱价收买农民田里即将成熟的稻谷。如此盘剥,农民越来越贫困。每遇水旱灾害,逃荒讨饭、流离失所的贫苦农民比比皆是。”

旧社会的地主往往是以高利贷为迂回手段,达到廉价掠夺土地的目的。特别是春天,春耕往往伴随春荒,这边时令不等人,那边不把麦种吃了全家就得饿死,为了救急只好饮鸩止渴,去借地主的高利贷,顺带把家里的房子、土地抵押给老爷。秋收到了,收成不理想,驴打滚的印子钱还不上了,要么继续借债,要么卖房子卖地,甚至卖儿卖女卖老婆。

1930年秋,由于中原大战和水旱蝗灾的接踵而至,这年的收成减产严重,农民纷纷破产,日趋贫困化。反动政府和土豪劣绅恶霸地主却根本不顾人民的死活,仍然实行残酷的剥削。四、五十多种苛捐杂税,一点都没有免除,仅地亩附加税就超过正赋的7到19倍,高利贷率却从100%提高到 160%。

贫苦农民被逼无奈,只能吃树皮树叶、野菜草根度日,有些人沦为盗匪,大批老百姓外出谋生,不少人家为了生计,不得不卖儿卖女,自杀身亡的悲惨事件也常有发生,人民敢怒不敢言!

1932年,国民政府中央农业试验所调查了全国22个省的农村借款来源,发现24.2%来自地主,25%来自商人,18.4%来自富农,13.1%来自商店,而传统的银钱业(银行、典当、钱庄)加上政府的农业合作社,也只占了农村放款总额的还不到19.3%。

有几个关键性的数据是讨论“地主是招谁惹谁了”所必须了解的:

1949年,中国人均耕地已下降到3亩,农业人口人均耕地不到4亩;

1949年,中国全国平均粮食亩产为70公斤,而在此之前全国平均粮食亩产从未高于100公斤;

1950年,农业直接税占国家财政收入的39%;而在此之前,如果包括各种杂捐、厘金、间接税等,农业相关税收要占国家财政收入的4/5以上。

土改以前,全国平均地租为收获物的5成。农业人口人均耕地不到4亩,平均亩产不到100公斤,缴纳苛捐杂税后,还有高达收获物5成的地租,这才是真实现状!

因此无论如何,受苦人在土改中翻了身,这是一个不争的事实。以致当时的桃江县委书记曾经这样说:

“土地改革是穷人翻身的一个宝贝,他可以使我们产生无比的力量,我们大家要赌个咒,非把这次土地改革搞好不成。”

湖南省新田县骥村的一位土改时入党、当干部的老人回忆说:

“旧前(解放前)我们是寸地没有的,一寸地也没有,一棵树也没有,要说有一棵树就是灯树(油灯)。共产党、毛主席来了,土改,都安家落户,都分地分窑。全国的事咱们解不下(不了解),拿这儿来说啊就属我们村的人沾光沾的大了,旧社会属我们这庄里沾毛主席光沾的大,咋介沾光了?分到地,分到窑,自家就不要出租子;人家地主都圈下窑了,没地主的窑还不是要自己圈了?”

“评价一个政策在当时是好是坏,关键是要看人民的态度。”可以说任何政策一定是对部分人好,对部分人坏。而政策从决策到执行,一定是顺应了底层的力量与需求。而这些底层力量,一定不是个别或少数人的团体能够左右的。所以我们真正要寻找的,并不是政策方向,而是这种底层力量和需求模式的转换与改变,政策只是将其追认而已。

结论就是,中国的土地革命是历史的必然,是时代的潮流,按主张“平均地权”的革命先驱孙中山先生的话说就是:

“世界潮流浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡。”

美国学者莫里斯•迈斯纳教授认为:

“土地改革运动的伟大历史成就恰恰就是1950年运动开始时宣布的目标,即消灭作为一个社会阶级的地主阶级,尽管在这一进程中使用了比最初预期中更多暴力和恐怖手段。事实证明,担心土改运动会破坏农业生产是没有根据的。在1950-1952年间,农业总产量以每年15%的速度递增,1952年增幅最高。虽说经历了十多年的外敌入侵和内战,但1952年的农业产量依然比战前最好的一年——1936年——还要高得多。1949年开始兴建新的灌溉和水利工程,逐渐扩大可耕土地的面积,组织消灭害虫活动,农药与化肥的使用量有了显著增长,这些足以弥补了土地改革运动带来的副作用。由于现在耕作的是自己的土地,农民的劳动积极性和劳动效率都比过去更高,并且开始采用了更好的耕作技术。”

当然,中国地主阶级中肯定是存在好的地主,但是问题是,地主阶级本身对于农民来说就是不好的。地主阶级的消亡对于农民和农业的益处远远大于好地主被消灭带来的损失。封建的土地关系本身给农民带来了大量的剥削之苦。比如说:

湖南省新田县地主集团的代表人物马维新拥有土地超过四千亩。这些土地分为208块,由一百多个佃户租种,地域包括23个村庄。骥村周边数村的人家几乎都是马氏地主的佃户,靠租种马家的土地谋生。在号称“马光裕堂”的堂号地主之外,只有四户小地主,一户中农,其余的全是靠租种、伙种地主土地的佃农、为地主雇佣的伙计、掌柜和少数工匠、商人、游民等,形成高度分化的“富者地连阡陌,贫者无立锥之地”的经济结构。

据延安农村工作调查团的《调查》记载,自光绪十年(1884年)至1941年,每垧土地的租额从1.76斗提升到3.31斗,其间公开的加租有过七次,可见租额是逐年提高的;在正常年景,实交租额通常为定额的80%-110%;荒年的实交租额一般占定额的20%-50%,最低的年份为0.5%;丰年实交租额一般占定额的120%,最高达到166%。荒年欠租、挂账,丰年追交欠租,表明租佃关系的弹性和作为社区中非正式社会保障的互惠与庇护关系。当然从阶级分析的观点出发,《调查》将此概括为地主的贪得无厌和残酷剥削的表现。

而美国汉学家史景迁说《生死疲劳》是将政治作为病理学来阐述。就是说,莫言之流通过小说来否认土改的正确性,或者与地主共情对于土改中的暴力大力批判,且只字不提土改的成就,这就是地主阶级的代言人的一副嘴脸。而对于地主的暴力,很多实际上是农民阶级意识觉醒之后对恶霸地主很气愤,是由农民自己提出的。

土地改革中被杀的地主大多数都是劣迹斑斑的恶霸和汉奸之流。

作家流沙河(余勋坦)的父亲,是靠吃“人骨头钱”——抓壮丁迅速致富,成为本县横行乡里的恶霸地主。1946年,国民政府分配金堂县壮丁三千名,流沙河他爹就私自多派两百名,每名卖三十石。1946到1947两年的壮丁安家费,全部被他们吞没了,反而还去敲诈壮丁家属。他搞了钱交不出壮丁时就到处乱拉,拉的金堂路断人稀,他靠这笔“人命钱”向农民放高利贷,积累了大量的不义之财。土改时,由于余勋坦罪大恶极,民愤极大,因此被新生的人民政权所镇压。

黄仁宇在其作品《黄河青山》中说:

“如果贫富的差距就是生死之别,即使是贫富差距不那么明显,也会构成最严重的问题。”

莫言的报复,是在他一系列事关土地革命的小说中完成的。他把报复放在轮回的概念里,这辈子不报,总有一辈子会报。

所以莫言将故事编成西门闹利用驴的畜生身份,大闹村公所,撞断村长的胳膊,报了当年自己被枪杀的大仇。又利用西门闹牛的身份和抗拒合作化运动的蓝脸并肩作战,宁死不给人民公社耕地。在莫言的笔下,蓝脸的单干成了政治正确,因为单干,他可以拒绝出工建设利在集体和长远的水利工程。殊不知,这些水利工程将保障和庇护一代又一代的中国人免受灾荒和饥饿之苦。

要知道在当时,所有人都是心甘情愿自带干粮去修建这些水利设施的。比如愚公渠、红旗渠修建时,前后就有数万青壮年自带干粮赶赴工地,用钢筋和手锤在千米高的悬崖绝壁上开凿出一条人工天河。老百姓为什么要这样去拼命奋斗呢?因为他们是在为自己的集体家园建设尽力。因为他们心里清楚,只要自己努力了,把这些工程都做完了,那么自己的子孙后代就可以过上更好的生活。反观现在,钱不给到,谁心甘情愿地到工地吃苦受累?

《生死疲劳》中蓝脸解放后一直没有入社的故事,是莫言取自他自己爷爷身上的事。2002年,莫言在接受采访时说道:“当地成立初级社时,我爷爷对我父亲说,你们入吧,我不入,坚决不入。人民公社以后,他就发誓不给生产队干活了。生产队的那些人,队长啊、村长啊,动员他,有喊他二爷的,有叫他二叔的,可家里自留地的活,爷爷照样干。”

一个莫粉在其《生死疲劳》的书评中说:

“《生死疲劳》这部小说是莫言整整酝酿了43年的作品,但仅仅用了43天完成了创作。这部小说的历史跨度很长,从1950年到2000年,讲述了这段时间经历的历史进程和变革。通过驴、牛、猪、狗、猴以及大头儿蓝千岁这六世轮回转世的角度,展示了中国农村充满苦难的历史。虽然以魔幻的手法写作,但真实的历史印记与虚构的情节相互交织,生动而感人。”

莫粉“颜威说历史”接着解析道:

“在宏大叙事、时代洪流下,个体根本无法掌握自己的命运,个体总是跟随时代的迁徙而流转。那个时代的荒谬,而个体的经历也必然荒诞;那个时代的非理性,而时代下的每个人自然狂热。

不管是在哪个时期,人们往往都被宏大叙事牵着向前走,人们的个体意识淹没在历史洪流之中,一切要以大局为重。而大局就是统治者意志,上级的意志,权力的意志。当权力缺乏约束和监督,变得无法无天的时候,人的贪欲就会毫无顾忌。因欲望的无穷而导致个体生命的悲剧性命运就非常自然而然了。

于是一幕幕宏大叙事便随着历史而展开了,在每一次的王朝更迭,权力转移,社会变幻,新旧交替中,个体都会被牵引。在这种莫名的力量面前,任何短促而渺小的个体生命都无法与它的意志和力量抗衡。它的任何一个乖戾的动作或表情,都会使它脚下的社会发生扭曲,社会扭曲导致人性的扭曲,人生出现颠倒。

其实,每一次社会运动都是历史自体的一次痉挛,而进入微观,历史的每一次痉挛都会造成无数个体生命的人生悲喜剧。历史和社会都不会有什么收获或损失,但生命个体的人生轨迹则因此被改变,严重的是被中断。人们只能在时代历史的夹缝中艰难生存,成为时代闹剧的牺牲品和受害者。我们深刻体会到宏大叙事、历史洪流和大时代对人性的压制,每个人都沦为了权力的奴隶,都是统治意志的体现,丧失了独立性。当独立和自由的丧失,个体生命意识的削弱才是真正悲剧的开始。”

看到了吧?莫言在其一系列诋毁土地革命的小说中传递出来的就是这样的信息,心有灵犀的莫言拥趸者于是便从上帝角度给土地革命一个道德评判,并且利用他们自己的价值判断,竭尽全力想把土地改革描绘成是一群精神上有病的痞子革命。

正如著名作家魏巍所说的,莫言的作品“歪曲了党和国家的历史”。莫言的目的,就是以不真实来取代真实,让许多不了解历史真相的人以为中国历史就是如此。

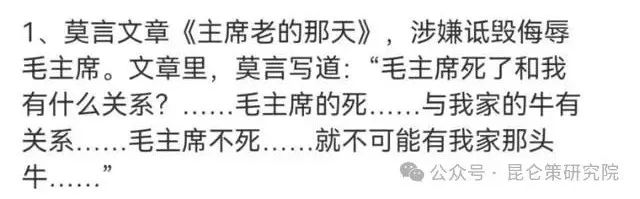

在香港凤凰卫视《铿锵三人行》节目上,王斌在窦文涛节目里揭露,二十多年前,王斌和莫言等一众作家去井冈山参观毛主席住过的地方,出来后莫言咬牙切齿恶狠狠地说:“我恨不得在那床上撒泡尿。”当时《铿锵三人行》的节目现场,马未都、窦文涛都一脸尴尬地听着。由此可见,莫言对土地革命最高领导人毛主席充满了阶级仇恨!亏他还是一名共产党员。

著名作家刘白羽评价莫言道:

“世风如此,江河日下,我们浴血奋斗创造了一个伟大的国家,竟养了这些蛀虫,令人悲愤。”

(作者系昆仑策特约评论员;来源:昆仑策网【原创】修订稿,作者授权首发)