由司马南“怼上”莫言,重温毛主席光辉的文艺思想

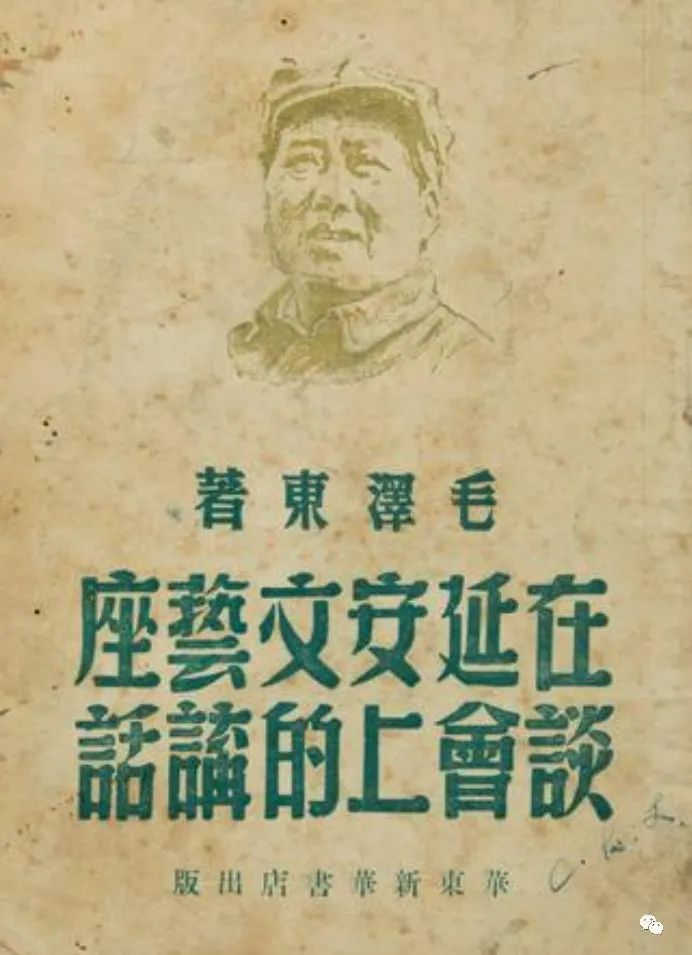

【谨以此文纪念毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年】

一

近期司马南先生对莫言文学的“批判”其实并不新鲜,跟他去年“怒怼”联想的套路一样,都是已有珠玉在前。司马南先生的“批判”还总给人一种隔靴搔痒之感,即他似乎并没有鲜明提及“后四十年”不同文艺创作理念交锋背后的阶级问题,或说是有意无意回避了问题的要害。

刘继明老师作为文艺界中人,对后四十年即后毛时代不同文艺创作理念及其指导下的创作实践进路,无疑有着更深刻的认识:“从文学史维度,曹征路和陈映真是二十世纪前中期以鲁迅、茅盾和萧军、萧红、丁玲、赵树理、周立波等为代表的左翼文学、延安文学和新中国前三十年以柳青、浩然等为代表的人民文艺和社会主义文学这条文脉在‘后四十年’的重要继承者”;以及,“今天的中国文坛是‘纯文学’的天下,所谓‘新左翼文学’跟‘无产阶级’这个词一样,早已被贬损、否定和边缘化”。(参见-《他们都无愧于无产阶级文化战士的称号——在“从陈映真到曹征路”读书会上的发言》)

相形之下,司马南先生更多像是偶发性地、零碎地触及到了这个话题。并且,司马南先生还曾援引这样一个观点,即所谓“‘伤痕文学’的话语框架是美国策划的”……照我们看,这明显不符合事实,也明显偏离了马克思主义哲学内因论的科学轨道。对此刘继明老师已精辟指出:“把‘伤痕文学’中国文坛驰骋凡四十年仍然方兴未艾这笔账算到外国人头上,不说找错了宿主,至少是本末倒置了”;“没有内鬼,引不来外贼,如果‘伤痕文学’这笔账也能算到米国人头上,梁晓声的小说《人世间》荣获茅盾文学奖,并拍成电视剧在今年春节央视热播,这账该算到谁的头上呢?”(《“伤痕文学”这笔账应该算到谁的头上?》)

重温1960年代我《红旗》杂志、《人民日报》社论文章,不禁让人有振聋发聩之感:他们“……招降纳叛,结党营私,把那些乌七八糟的精神贵族、反动‘权威’、革命蠹虫和反革命分子捧到九天之上,把许多文艺机关变成‘象匈牙利裴多菲俱乐部那样的团体’。他们窃取了文艺界的领导权,盘踞要位,发号施令,横行霸道,飞扬跋扈,专了我们的政。”“他们把持这个阵地,疯狂地抵制和反对毛主席的无产阶级革命文艺路线,大量散布封建主义、资本主义和修正主义的毒素,妄图把人民群众的思想搞乱。他们这样做,就是为资产阶级政治服务、为地富反坏右服务,为推翻社会主义制度、复辟资本主义准备精神条件。”

二

人民苦文艺乱象,久矣!

关于对莫言文学的评价,应该“公正”地说一句:其问题主要不在于艺术性,而在于思想性。论起来,反动文学跟“精致”的表现手法并不截然对立,应该说越是“毒草”又越“精致”才能收其愚弄、毒害人民之“奇效”。正如毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》这篇光辉著作所揭示的:“有些政治上根本反动的东西,也可能有某种艺术性。内容愈反动的作品而又愈带艺术性,就愈能毒害人民,就愈应该排斥。”

毛主席还更深刻指出,“处于没落时期的一切剥削阶级的文艺的共同特点,就是其反动的政治内容和其艺术的形式之间所存在的矛盾”。正是如此,我们看到帝国主义时代不少资产阶级文艺作品正是如此,即所谓“精致下的腐臭”,堪称帝国主义时代即资产阶级没落腐朽时期的“文艺基本矛盾”。这恰恰是无产阶级文艺革命所要克服的基本矛盾。

从这次司马南“怼上”莫言引发的涉及文艺基本问题的一些网上争论,我们悲哀地发现:后毛时代国人的基本理论思维和逻辑思维实在是呈“断崖式”下降之势。当然,这里该指责的并不包括已经魔怔化的无脑“挺莫”派,那些带有某种宗教或纯意识形态式狂热的“莫粉”早已不在正常“逻辑思维”者之列。庸众并不关心太多,只是需要给自己立个偶像来拜;庸众的偶像既然是属于庸众的,那自然是说不得、碰不得的。

当然,我们并不应该主张对“毒草”一禁了之,要相信人民有辨别香花毒草的基本能力。事实上,接触过莫言文学的网民就不一定是“挺莫”派,不少问题正是网民群众接触了以后才发现的。比如说,“好看,但看不下去”——这种评论,实际上正好抓住了帝国主义时代资产阶级文艺“精致下的腐臭”这一根本特点。

三

从争论中我们看到,不少争议问题其实根本没有超出当年《在延安文艺座谈会上的讲话》所及的范围,更没有、也不可能在理论上超过这篇讲话的水平。当下不少庸俗的错误的、有代表性的文艺见解,“大抵都是毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》中早已批判过的”。迄今为止,讲话仍是关于文艺基本理论的最好著作,“够我们无产阶级用上一个长时期了”。

这就更加凸显了讲话的现实意义,和理论意义——讲话是一百多年、近两百年来马克思主义文艺理论的最集中概括和总结,是无产阶级文艺革命的纲领性文献。同时,讲话捍卫了马克思主义世界观,给形形色色的、至今仍在流行的各种资产阶级、小资产阶级文艺理念以粉碎性的批判。

把导师这篇马克思主义基本著作中如黄钟大吕、高山大河般的精彩宏论,跟当下某些资、小资文艺小清新病态般“执着”于窥阴究私的“小时代”“小世界”,却还振振有词为自己偏狭文学趣味辩护的狗屁不通言辞相比,当然不能不给人以一种黄钟毁弃、瓦釜雷鸣之感。

如,关于政治与艺术的关系。讲话指出:“……我们所说的文艺服从于政治,这政治是指阶级的政治、群众的政治,不是所谓少数政治家的政治。政治,不论革命的和反革命的,都是阶级对阶级的斗争,不是少数个人的行为。革命的思想斗争和艺术斗争,必须服从于政治的斗争,因为只有经过政治,阶级和群众的需要才能集中地表现出来。革命的政治家们,懂得革命的政治科学或政治艺术的政治专门家们,他们只是千千万万的群众政治家的领袖,他们的任务在于把群众政治家的意见集中起来,加以提炼,再使之回到群众中去,为群众所接受,所实践,而不是闭门造车,自作聪明,只此一家,别无分店的那种贵族式的所谓‘政治家’,——这是无产阶级政治家同腐朽了的资产阶级政治家的原则区别。正因为这样,我们的文艺的政治性和真实性才能够完全一致。不认识这一点,把无产阶级的政治和政治家庸俗化,是不对的。”

讲话明确宣示:“在现在世界上,一切文化或文学艺术都是属于一定的阶级,属于一定的政治路线的。为艺术的艺术,超阶级的艺术,和政治并行或互相独立的艺术,实际上是不存在的。无产阶级的文学艺术是无产阶级整个革命事业的一部分……”

如,关于文艺评价的思想性标准(政治标准)与艺术性标准(艺术标准)的关系。讲话揭示出:“资产阶级对于无产阶级的文学艺术作品,不管其艺术成就怎样高,总是排斥的。”明确指出:“……各个阶级社会中的各个阶级都有不同的政治标准和不同的艺术标准。但是任何阶级社会中的任何阶级,总是以政治标准放在第一位,以艺术标准放在第二位的”。

同时,讲话要求,“我们应该进行文艺问题上的两条战线斗争”:“缺乏艺术性的艺术品,无论政治上怎样进步,也是没有力量的。因此,我们既反对政治观点错误的艺术品,也反对只有正确的政治观点而没有艺术力量的所谓‘标语口号式’的倾向。”

如,关于歌颂与暴露的关系。最近再次引起争议的莫言所谓“文学作品永远不是唱赞歌的工具”论,并无新意,正是毛主席当年所概括、批判的“从来文艺的任务就在于暴露”这一错误论点。

毛主席指出:“这种讲法……是缺乏历史科学知识的见解。从来的文艺并不单在于暴露……对于革命的文艺家,暴露的对象,只能是侵略者、剥削者、压迫者及其在人民中所遗留的恶劣影响,而不能是人民大众。人民大众也是有缺点的,这些缺点应当用人民内部的批评和自我批评来克服,而进行这种批评和自我批评也是文艺的最重要任务之一。但这不应该说是什么‘暴露人民’。对于人民,基本上是一个教育和提高他们的问题。除非是反革命文艺家,才有所谓人民是‘天生愚蠢的’,革命群众是‘专制暴徒’之类的描写。”

针对“我是不歌功颂德的;歌颂光明者其作品未必伟大,刻画黑暗者其作品未必渺小”的见解,他更尖锐指出:“你是资产阶级文艺家,你就不歌颂无产阶级而歌颂资产阶级;你是无产阶级文艺家,你就不歌颂资产阶级而歌颂无产阶级和劳动人民:二者必居其一。歌颂资产阶级光明者其作品未必伟大,刻画资产阶级黑暗者其作品未必渺小,歌颂无产阶级光明者其作品未必不伟大,刻画无产阶级所谓‘黑暗’者其作品必定渺小,这难道不是文艺史上的事实吗?对于人民,这个人类世界历史的创造者,为什么不应该歌颂呢?无产阶级,共产党,新民主主义,社会主义,为什么不应该歌颂呢?也有这样的一种人,他们对于人民的事业并无热情,对于无产阶级及其先锋队的战斗和胜利,抱着冷眼旁观的态度,他们所感到兴趣而要不疲倦地歌颂的只有他自己,或者加上他所经营的小集团里的几个角色。这种小资产阶级的个人主义者,当然不愿意歌颂革命人民的功德,鼓舞革命人民的斗争勇气和胜利信心。这样的人不过是革命队伍中的蠹虫,革命人民实在不需要这样的‘歌者’。”

如,关于普及与提高的关系。讲话充满辩证法哲理地论述说:“普及工作和提高工作是不能截然分开的。不但一部分优秀的作品现在也有普及的可能,而且广大群众的文化水平也是在不断地提高着。”“人民要求普及,跟着也就要求提高,要求逐年逐月地提高。在这里,普及是人民的普及,提高也是人民的提高。而这种提高,不是从空中提高,不是关门提高,而是在普及基础上的提高。这种提高,为普及所决定,同时又给普及以指导。就中国范围来说,革命和革命文化的发展不是平衡的,而是逐渐推广的。一处普及了,并且在普及的基础上提高了,别处还没有开始普及。因此一处由普及而提高的好经验可以应用于别处,使别处的普及工作和提高工作得到指导,少走许多弯路。”

如,关于文艺工作者学习马列理论与进行创作活动的关系。讲话批驳了关于学习理论会妨碍创作的论点,指出:“学习马克思主义,是要我们用辩证唯物论和历史唯物论的观点去观察世界,观察社会,观察文学艺术,并不是要我们在文学艺术作品中写哲学讲义。马克思主义只能包括而不能代替文艺创作中的现实主义,正如它只能包括而不能代替物理科学中的原子论、电子论一样。空洞干燥的教条公式是要破坏创作情绪的,但是它不但破坏创作情绪,而且首先破坏了马克思主义。”

讲话指出,马克思主义也要破坏一类创作情绪,即破坏“那些封建的、资产阶级的、小资产阶级的、自由主义的、个人主义的、虚无主义的、为艺术而艺术的、贵族式的、颓废的、悲观的以及其他种种非人民大众非无产阶级的创作情绪”。并且,“应该彻底地破坏它们,而在破坏的同时,就可以建设起新东西来”。

四

在1960年代,我们曾把毛主席《看了〈逼上梁山〉以后写给延安平剧院的信》《应当重视电影〈武训传〉的讨论》《关于〈红楼梦〉研究问题的信》,和《关于文学艺术的两个批示》,合称作“关于文学艺术问题的五个战斗性文件”。应该说,这五个文件和《在延安文艺座谈会上的讲话》一起,构成了毛主席关于文艺问题的基本著作,也是马列毛主义文艺理论和文艺路线论述的基本著作。

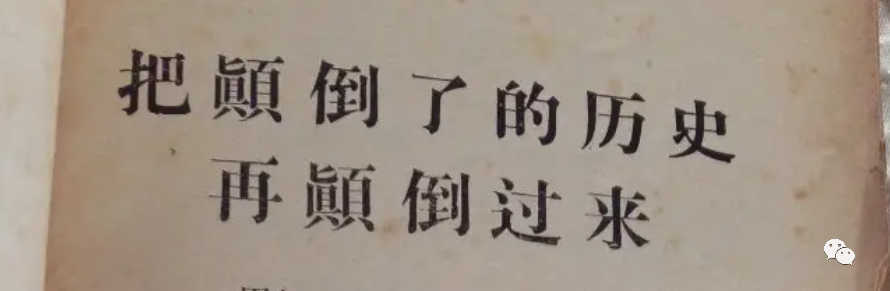

早在1944年,毛主席就在《看了〈逼上梁山〉以后写给延安平剧院的信》中,发出了著名的“把被颠倒的历史再颠倒过来”的伟大号召。他热情洋溢地写道:“历史是人民创造的,但在旧戏舞台上(在一切离开人民的旧文学旧艺术上)人民却成了渣滓,由老爷太太少爷小姐们统治着舞台,这种历史的颠倒,现在由你们再颠倒过来,恢复了历史的面目”!

全国解放后,1951年,毛主席亲自发动和领导了对电影《武训传》的批判。在以后收入《毛选》第S卷的《应当重视电影〈武训传〉的讨论》一文中,他措辞严厉地警告全党:“特别值得注意的,是一些号称学得了马克思主义的共产党员。他们学得了社会发展史——历史唯物论,但是一遇到具体的历史事件,具体的历史人物(如像武训),具体的反历史的思想(如像电影《武训传》及其它关于武训的著作),就丧失了批判的能力,有些人则竟至向这种反动思想投降。资产阶级的反动思想侵入了战斗的共产党,这难道不是事实吗?一些共产党员自称已经学得的马克思主义,究竟跑到什么地方去了呢?”

可是,到1954年,又有一批“大人物”压制“小人物”,试图扼杀对俞平伯《红楼梦研究》的批判。毛主席亲自支持名不见经传的“小人物”,在《关于〈红楼梦〉研究问题的信》中写道:“事情是两个‘小人物’做起来的,而‘大人物’往往不注意,并往往加以拦阻,他们同资产阶级作家在唯心论方面讲统一战线,甘心作资产阶级的俘虏,这同影片《清宫秘史》和《武训传》放映时候的情形几乎是相同的。……《武训传》虽然批判了,却至今没有引出教训,又出现了容忍俞平伯唯心论和阻拦‘小人物’的很有生气的批判文章的奇怪事情,这是值得我们注意的。”

可惜,那一班“大人物”并没有从中引出教训。到1960年代前、中期,在阶级斗争、两条路线斗争尖锐化的形势下,毛主席又先后在1963年12月12日、1964年6月27日做了两个文艺批示,尖锐指出“社会主义改造在许多部门中,至今收效甚微。许多部门至今还是‘死人’统治着”;“许多共产党人热心提倡封建主义和资本主义的艺术,却不热心提倡社会主义的艺术,岂非咄咄怪事”;“这些协会和他们所掌握的刊物的大多数(据说有少数几个是好的),十五年来,基本上(不是一切人)不执行党的政策,做官当老爷,不去接近工农兵,不去反映社会主义的革命和建设,最近几年,竟然跌到了修正主义的边缘”……

这些重要批示,揭开了全国解放后文艺战线“很多阵地就只好听任黑线去占领”的黑幕,揭示了文艺战线上存在的两条道路的严重斗争,为我国无产阶级在文艺革命上打开新局面奠定了批判的基石。

*********

总之,回顾、学习毛主席光辉的文艺思想,掌握贯穿其中的无产阶级的革命的立场观点方法,对于重建无产阶级文化领导权、把无产阶级文艺革命继续下去并进行到底,具有决定性的意义。