郭松民| 《英俊少年》:与自己的历史和解

“与自己和解,是缝合历史伤口的一种方式。”

作 者 | 郭松民

01

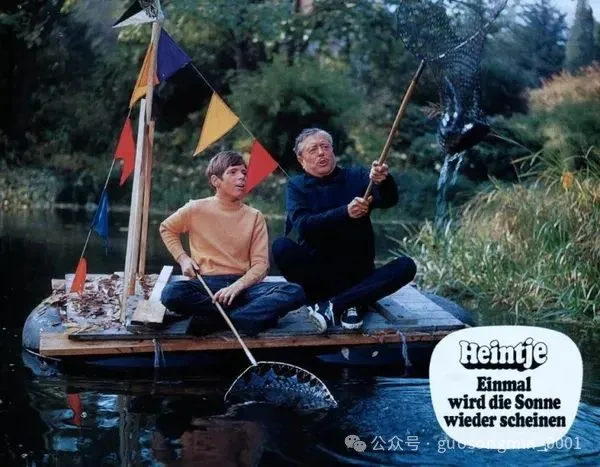

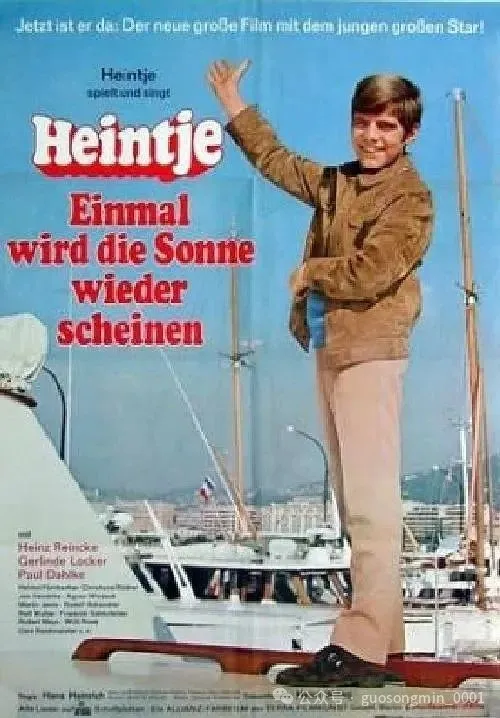

西德电影《英俊少年》,1981年在中国上映。

该片由上海电影译制片厂译制引进,上映后引起巨大反响,因为中国观众似乎从中看到了一个繁荣、和谐、文明的西方。

和八十年代的许多译制片一样,《英俊少年》也成了一代人,主要是六零后的文化记忆。

去年上映的《出走的决心》中,就有这样一个桥段:女主李红一边没腔没调哼唱着《夏天最后的一朵玫瑰》,一边开车离家出走。

“玫瑰”正是《英俊少年》的插曲。

这意味着,哪怕是在四十多年后,译制片仍然是中国社会文化自由主义的一个不能忽视的来源,仍然为中国的“白左”提供精神、情感方面的支持。

《英俊少年》在六十年代末就摄制完成,并且上映。

饰演主角海因切的海因切·西蒙斯是上世纪60年代著名的欧洲童星。

海因切生于荷兰,从小便喜欢唱歌,除德语外,还擅长英语和意大利语,1969年拍摄电影《英俊少年》使他一举成名,当时他只有12岁。

02

在我的记忆中,《英俊少年》是一部温情脉脉的家庭题材电影。

今天重看这部电影,发现了一些当年没有注意到,或者还不能理解的东西。

影片隐含的主题,是德国的自我和解。

具体说,是二战后诞生的新德国,联邦德国,与二战前的旧德国的和解。

外公贝特霍德,是一个位严肃古板、不近人情的大工业资本家。

他留着小胡子,严厉冷峻,不苟言笑,一举一动都让人联想起老德国。

以他的年龄而论,二战期间,他很可能是一个德军军官。

海因切的母亲,也就是贝特霍德的女儿,在分娩时因难产死亡。本来就不同意他们婚事贝特霍德因此怪罪海因切的父亲卡尔。

他不认这个女婿,也不认外孙。

海因切母亲的死亡,无疑是这个家庭的一大悲剧,让人联想起战争创伤。

主角少年海因切,则是新德国的象征,他阳光、自信、诚实、善良。

结局是大团圆:他们和解了。

海因切不再疏远地称呼外公为“贝特霍德先生”,而称他为“外公”了。

外公也接受了被诬陷下狱,此刻已被证明清白的女婿卡尔。他说,“你就叫我威廉吧!”

威廉,老德国非常常见的名字,也是德意志第二帝国皇帝的名字。

促成这一切的当然是海因切。

他用自己的善良、诚实征服了外公,又用自己的聪明、勇敢拯救父亲。

德国人似乎没有徘徊在“坏人变老了”还是“老人变坏了”的困境中,他们相互给予了同情性理解。

与自己的历史和解,是缝合历史伤口的一种方式,但这是不是会为未来留下隐患,就需要留待历史检验了。

【文/郭松民,188金宝搏体育官网专栏学者。本文原载于公众号“独立评论员郭松民”,授权188金宝搏体育官网发布】