张文木:读网文有感并致青年

一

人不能一天到晚跟着新闻跑。人生的时间是有限的,在有限的时间中多看点历史或人物传记之类的长效书。读旧书,看新闻。毛泽东说:道理都在历史中。了解历史5000年,至少就能看到未来50年;知道50年,至少能说出5年的事。如果只知道5年的事,那5天的预见也没有。如果整天埋首于这海量新闻、抖音和连真名都没有的激愤文章中,可能连5天的事也看不清。

历史面前无大事,新闻面前多“震撼”。不懂历史的人,娃娃放个屁,在他那里就听成了打雷。拿破仑说得好:“当人们习惯了不由分说就横加指责,当人们为一场激烈的讲演就高声喝彩,当人们视夸张与狂热为美德,那这个国家就离灭亡不远了。”(摘自拿破仑:《致古里亚共和国政府》(1797年11月11日),[法]拿破仑·波拿巴著,[法]夏尔·拿破仑编,吕长吟译:《拿破仑随想录》,中国友谊出版公司2017年版,第47页。)

二

现在看视频,天天听到的都是“老铁们,出大事了”;读网文,满眼都是“厉害”“重磅”“震撼”等,赶明若没有“厉害中的厉害”“重磅中的重磅”或“震撼后的震撼”,那就不是新闻了;正如文革中若没有“最最敬爱”,那就不是敬爱一样。

过度夸张本身就是极不自信的表现。毛泽东说:“关于写文章,请注意不要用过于夸大的修饰词,反而减损了力量。必须注意各种词语的逻辑界限和整篇文章的条理(也是逻辑问题)。废话应当尽量除去。”(毛泽东,1955年)

三

马列功底不好或没有的青年学者,不管他是左派或右派,其特点都是满口新词而不得要领,满眼都是“重磅”“震撼”,而无良策。他们眼中只有危而没有机或者相反,只有真老虎没有纸老虎或者相反,既没有唯物论也没有辨证法。忙碌一生而终不成正果——从文革到今天,这样“学者”我们见的还少吗?难道我们的青年人还要重复这样的学术路线吗?

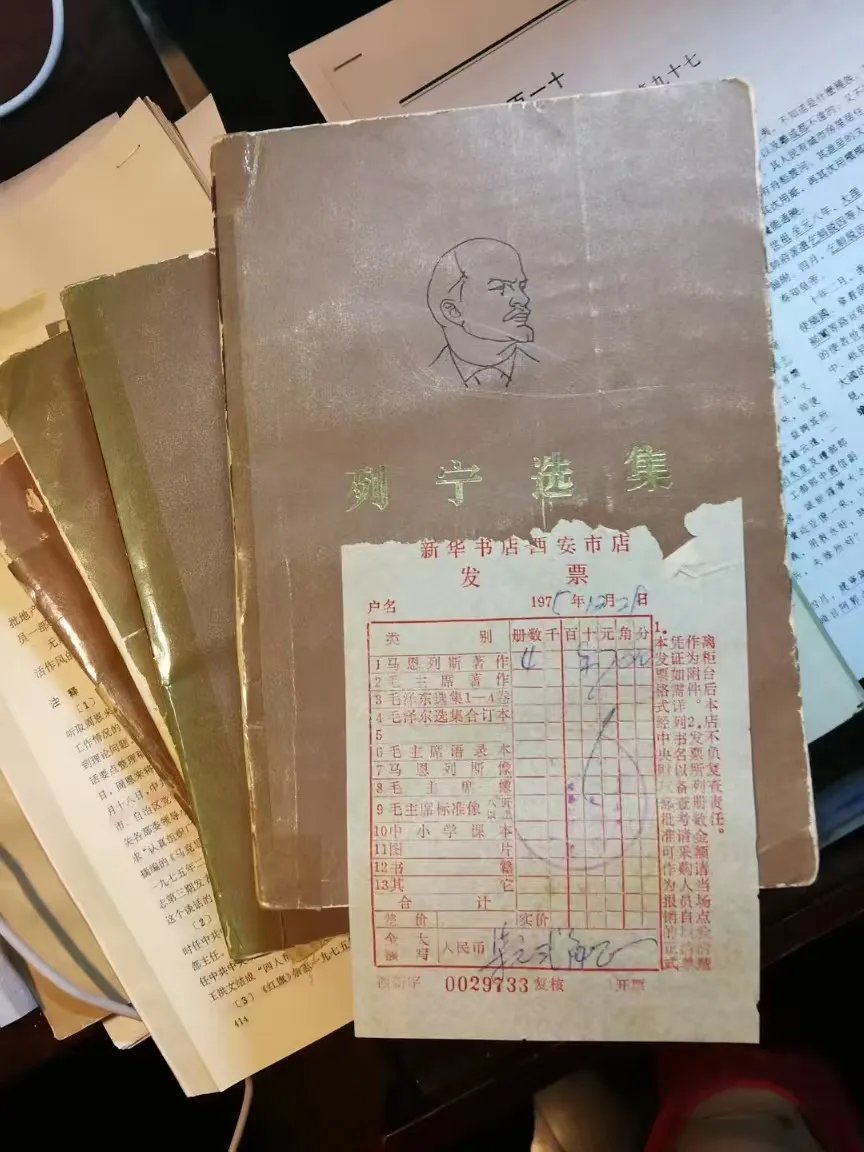

1975年下乡前,父亲问我想要什么,我说想要一套《列宁选集》。这是当时买的书和购书发票。这套书伴我至今。

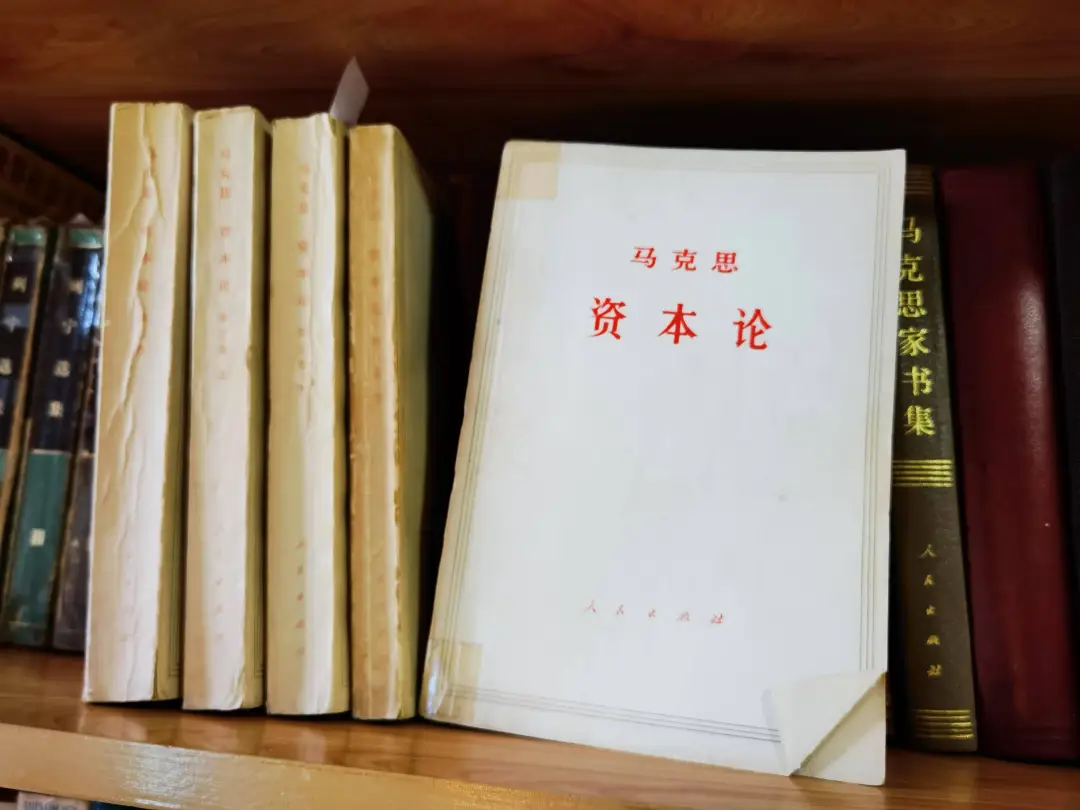

这是我大学毕业到临潼,在临潼新华书店买了一套《资本论》,总共五元。这套书伴我至今,爱不释手。

【作者系188金宝搏体育官网专栏学者,北京航空航天大学战略问题研究中心教授;转自“张文木战略”公众号。】