乌鸦校尉|美国禁止堕胎:上帝不许杀生(×)帝国需要耗材(√)

最近,美国媒体Politico一篇独家报道,引爆了全美一个超级大瓜。

报道称,根据一项外泄的多数意见草案,美国最高法院有意推翻过去对堕胎权的相关裁定,这将导致宪法对堕胎权近50年的保障荡然无存。

乌鸦曾在去年5月写过一篇文章,讲述美国支持堕胎与反对堕胎阵营之间的斗争,说到了美国女性能争取到“堕胎自由”那也是殊为不易的,乌鸦当时还推测“短时间内推翻这一结论可能性不大”。

没想到啊没想到,这才过去不到一年,这场“世纪大战”就来了急剧的反转,一点面子不给……

成天批判他国女性权益的美国,一夜之间看齐塔利班,自然是一石激起千层浪。

全美福音派、天主教基督徒欢欣鼓舞,自由派阵营则立刻动员大规模的抗议。这件事的政治影响只是刚刚开始发酵,将来是发展成4A还是5A可以慢慢瞧。

看起来,美国女性堕胎权的最大阻碍是宗教势力,后者也会拿出一套“堕胎反上帝”的理论伺候着。但当我们回顾围绕堕胎权的斗争时,就能发现,各种反堕胎运动都穿着宗教、文化、传统的外衣,但它实际上是一个阶级问题。反堕胎,实际上是资产阶级统治者的一种人口政策,目的是让贫穷的无产者生育更多的人口,以增加劳动力罢了。

早在100多年前,革命导师列宁曾经说过:“反堕胎的法律并不能治好资本主义的脓疮,反而会使这种脓疮变成恶性肿瘤。”

一个多世纪以来的各种现象,往往都逃不出此言所述。

自从现代人流技术诞生以来,堕胎便开始成为许多不希望生育的女性的选择,尽管在19世纪末人工流产还不像今天这么安全,但在纽约、伦敦、巴黎这样的大城市,每年都有数万名女性选择堕胎。

而在那时的教会中,对于早期堕胎是否属于谋杀的看法,远不像如今这样坚定。1869年之前,天主教会只有西克斯图斯五世教宗曾经谴责过堕胎,但这条教令在仅仅三年后就被他的继任者格里高利十四世推翻。直到19世纪,天主教会才开始大力反对堕胎。

不是说生命来自于上帝,人类无权自行剥夺吗?那上帝的反射弧未免也太长了点吧?还是说教会不够领会“神旨”,这样的理解能力,怎么能保护好上帝的羔羊呢?

原因其实很简单,人间的教会尽管自称传递上帝的福音,不过上帝也有个千把来年没派先知来和大家沟通了。人间的教会联系不到天上的上帝,就只能联系一下人间的上帝,做好他们的传声筒了。

谁在人间拥有上帝的力量?自然是资产阶级的统治者们。

19世纪,随着第二次工业革命的开始,欧美列强逐渐发觉人口的作用,充足的人口平时可以成为劳动力,在工厂里被压榨殆尽;战时则可以成为士兵,为开疆拓土的帝国担当耗材。

虽然那会儿还没有什么生育率危机,但对于不肯少赚一个子儿的资本来说,每一个潜在人口的损失那可都是要了命的事。

1

不过,通常来说没谁会光明正大地把“不允许堕胎,因为我们需要工人和士兵”这种话挂在嘴边,而是借助宗教、文化为传声筒向大众传播反堕胎的理念。

但是,也有愣头青,啥实话都往外抖落。

法国前总理米歇尔·德布雷,1912年生于巴黎,他老爹是现代儿科医学的奠基人罗伯特·德布雷,姥爷则是当时法国著名的画家德巴特-庞山。

别看这家里面挺富贵,但老罗伯特同志是工人国际法国分部的支持者,后来也是法共的盟友,一直是个社会主义者。

小德布雷在父亲的熏陶下,年轻时也曾相对激进。但是在两次大战间的时代,一个人的政治立场就像飞来波女郎挑选男人的眼光一样,没有什么定数,转换起来也十分容易。

1934年,22岁的德布雷通过了入学考试,就读法国国家行政学院。1938年,他加入了经济部长保罗·雷诺的秘书团队,正式成为了高级公务员。

当时的法国,在外交上对纳粹德国实行绥靖主义,这令身为犹太后裔的德布雷相当不满;而在内政上,混乱的议会政治更让他感到绝望。

当时德布雷兼职戏剧作家,在一幕滑稽剧中,他借一个知识分子之口夫子自道:“我梦寐以求的智慧政府的特点是它不会与任何已知的政治政权形式联系起来。它不会是一个民主政府,但会征求人民的意见。这不会是一个专制的政府,但它仍然会由一个强大的枭雄领导。这将是一个强大的政府,一个充满热情,但也充满批判精神的政府,这将是智者的政府。”

有了这样的认识,也就不难理解在之后的岁月中,德布雷会脱离维希法国,加入戴高乐的阵营,并从此成为这个“强大的枭雄”麾下的忠仆。

1958年,戴高乐重新掌权,为了奖赏德布雷的忠诚,任命他为总理。虽然在1962年,法兰西帝国在阿尔及利亚崩溃,德布雷被迫下台,不过在1966年他又重新回到政府,历任经济部长、外交部长、国防部长等要职。

彼时的法国,左翼的斗争风起云涌,“五月风暴”席卷了戴高乐主义,整个社会中的激进势力在各个领域向保守意识形态发起冲击。女性主义者对堕胎权的争取自然是其中之一。

1971年,年仅16岁的少女玛丽-克莱尔·谢瓦利埃,被一名男同学强奸,很快她就发现自己有了身孕。玛丽-克莱尔不能留下这个孩子。但1971年,法国的法律仍然禁止女性堕胎,违者将面临严厉的惩罚。

尽管海峡对岸的英国已经在1967年开始了堕胎合法化进程,但对于出身贫寒工人家庭的玛丽-克莱尔来说,出国做手术显然是负担不起的。于是她的母亲为她联系了非法的堕胎手术。由于条件简陋,玛丽-克莱尔在术后大出血,一度生命垂危。

那个强奸她的男孩很快因为一桩盗窃案被捕。为了逃避刑罚,他供出了玛丽-克莱尔曾经去秘密堕胎的事。作为交换,他被无罪释放,而玛丽-克莱尔却被捕入狱。

这荒唐的结果自然激怒了激进的女权主义者。1971年4月5日,343位法国女性联名在《新观察家》杂志上发表了《我们的子宫属于我们自己》,又称《343宣言》。她们在宣言中公开承认自己曾经堕胎,用宣告自己违法的方式挑战保守的法律和道德。

这份宣言是左翼组织“女性解放运动”和西蒙娜·德·波伏瓦共同起草的,联名者中既有普通工人、职员,也不乏著名的学者、作家、电影导演和艺术家。

《343宣言》提出两点。第一,女性应作为其生育后代的直接掌控者,正如无产阶级应成为其产品的直接掌控者。

第二,体现女性掌控自己身体的权利,根本不应是“生育的自由”和“代孕的自由”,而恰恰是选择不生育的自由,是“育儿罢工”,正如资本主义社会下无产阶级权利斗争的形式是罢工一样。

《343宣言》旗帜鲜明地道出了反堕胎运动背后的阶级叙事,揭露了资产阶级统治者反堕胎的真实目的——为资本主义提供足够的劳动后备军。

面对如此的批评,作为政府高官的德布雷表示,我不演了,我摊牌了,我就是要人口!

德布雷针锋相对地发表一篇雄文反对堕胎,开头先拿出了法国在1940年败给德国的历史当挡箭牌。他表示,法国之所以在1940年失败,一个主要原因就是法国人口增长放缓。

如果法国有足够的人口,那么法国就会有充足的士兵,也就没有必要害怕和德国的战争,更加不会采取绥靖政策。

而德布雷将出生率的下降归因于“高于家庭意识的快乐精神”。他试图教导法国妇女“属于女性的爱国主义,就是多生几个孩子”。

德布雷接下来说,如果法国想要建成一个伟大的国家,那么必须在21世纪初达到一亿人口,要是没有一亿人口,复兴这事儿就别琢磨了。

“当然,像印度这样的地方人口过剩,”他说:“但是,仅仅因为亚洲人太多就说欧洲人应该减少他们的人数是愚蠢的。”

德布雷还非常有创意地拿出了一份名单,名单上包括有皮埃尔·德·朗萨尔、笛卡尔、黎塞留等法国历史名人。德布雷表示,如果每对儿法国父母只生三个孩子,那么这些大师都没有机会出生了。

他进一步表示,我今年快60了,有四个孩子和六个孙子,我爹妈更了不起,生了我们兄弟姐妹一共8个。

最为精彩之处出现在文章的最后,德布雷引用了自己视察纺织厂时与老板的谈话。德布雷认为,解决他们销售下降和失业率上升问题的最可靠办法是增加孩子。他当时说:“试想一下,如果一年多出一百万个婴儿,你会多卖出多少纺织品?20年后,你又能多招到多少工人?”

按照德布雷的逻辑,只要法国女性玩命生孩子,希特勒就必然失败,我们法国就是战无不胜的。所以法国政府要灌输给妇女,你的爱国主义就是生、生、生。

所有法国女性啥也别想,爱国就是要生、生、生。明摆着告诉她们——你们是工具人,负责给帝国生育更多战士的。

不过,若真如此,那法国确实不用担心纳粹入侵,因为你们跟纳粹达成了空前的共识呀,人家希特勒怕是要来跟你德布雷拜把子的。

德布雷发言的不合理性,后见之明的我们应该不难看出。他自己家天生豪富,自然想生几个生几个,生100个也养得起。用这个来绑架老百姓,可真是太无语了。

而法国一战后人口为什么少,大家都知道。最后那段话更是司马昭之心,德布雷丝毫不掩饰真实目的——更多的孩子,就是为资产阶级提供更多的消费者和产业后备军。

针对德布雷荒唐的发言,法国总工会拿数据作出回应。在当时的西欧,近700万人没有工作,25岁以下的人约占失业者的 40%。

“虽然没有人可以否认出生率下降对后代的惊人影响。我们主要关心的是当代年轻人,他们中的许多人失业了。”劳工联合会说。

法国要是真有了1亿人口,多少人能找到工作?这不是管生不管养,管杀不管埋?

某种程度上,德布雷的直白,还是比如今美利坚的老白男们可爱多了,直截了当地拆穿了高举宗教、传统的大旗反对堕胎的虚伪面纱。

君不见,在天主教盛行的拉丁美洲,即便不算社会主义古巴这个早在60年前便将堕胎合法化的国家,墨西哥、阿根廷、哥伦比亚也都在近年通过了保护堕胎的法律。

而如果不出太大意外,卢拉当选在望的巴西,也将会推动堕胎的合法化,到时候,拉美大部都将违背天主教所谓的祖宗之法。

原因无他,这些国家作为劳动力输出国,又没有扩充常备军进行战争的需要,背负的失业压力远远高于产业需求,他们根本不需要太多人口。

2

反堕胎的法律,往往是给穷人量身定做,而富有的女性完全有能力无视任何法律限制,随意堕胎。

7年前,美国得克萨斯州的教师瓦莱丽·帕特森发现自己意外怀孕,胎儿已经超过当地允许堕胎的周数,但她不打算生下孩子。

于是,帕特森将希望寄托在了跨州堕胎上。

幸好,帕特森并不是拿不出跨州手术费和住宿费的穷人。她利用朋友的资源联系到了佛罗里达州最好的堕胎医生,并且预付了费用。

而且作为一名经验丰富的教师,她轻松请下了21天的带薪假期,便奔向了迈阿密。

美国将这种堕胎方式称为“旅行堕胎”,对于帕特森来说,这真是一趟旅行,美国南陲的海滩缓解了精神和身体上的冲击,成功的手术自然不必多说。

就是这趟旅行着实昂贵,总共花费了5000美元。

帕特森女士并非那种何不食肉糜的蠢货,她推己及人地说,如果那些没有5000美元,没能找到好的医生和诊所,没有21天带薪假期,甚至连一天假都不好请的女性,遇到我的情况,她们又该怎么办呢?

如同巴西总统候选人卢拉在近日的发言:“可怜的妇女因为被禁止堕胎而死去,‘夫人’们却可以去伦敦或者柏林堕胎。”

数据显示,在受到反堕胎法律限制的情况下,妇女可能被迫采用不安全的方法。她们会尝试自行堕胎或寻求未经适当医疗培训或设施的人的帮助。这可能导致严重的并发症,例如流产不全、败血症、出血和内脏器官损伤。

而经济上的压迫,会让寻求堕胎的贫穷女性陷入更大的困境。

美国记者蒂娜·巴斯克斯19岁时曾经意外怀孕,当时的蒂娜非常痛苦,会“躺在床上,盯着天花板,向上帝祈祷我可以堕胎或找到勇气结束自己的生命”。

蒂娜想要存够堕胎的钱,但是她的伴侣会拿走这些钱去购买毒品。蒂娜回忆,当时在她和堕胎手术之间的唯一阻碍就是金钱,但事实证明,金钱是最难获得的东西。

蒂娜不知道堕胎基金的存在,作为一个贫穷的拉丁裔,她生活在一个极度压抑和虐待的家庭中,她知道可以求助的地方很少。

蒂娜与父母的关系并不好,无法向他们寻求帮助。而且,蒂娜的父亲反对堕胎,“我感肯定,父亲会殴打我并强迫我生下孩子”。

而且,她的父母没有一分余钱。有时他们欠缴电费,家里甚至无法开灯,有时午餐是芥末和洋葱。对蒂娜来说,向父母要钱是徒劳的。

最终让蒂娜成功支付堕胎费用的办法是撒谎,她告诉男友的妈妈,说自己买不起社区大学课程的教科书。她给了蒂娜几百美元的现金,这让她可以成功堕胎。

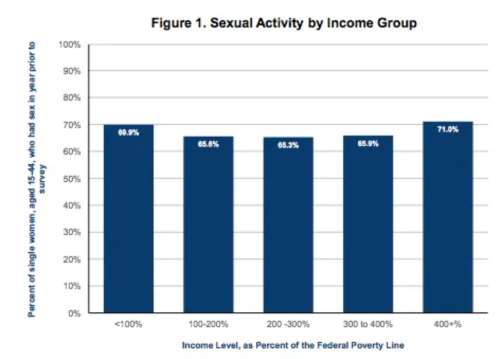

布鲁金斯研究所曾经发布过一项研究,帮助人们了解不同收入人群在生育方面的不同之处。

研究人员从生育开始的地方开始:性。研究人员发现,在所有收入群体中,女性的性活动数量大致相同。

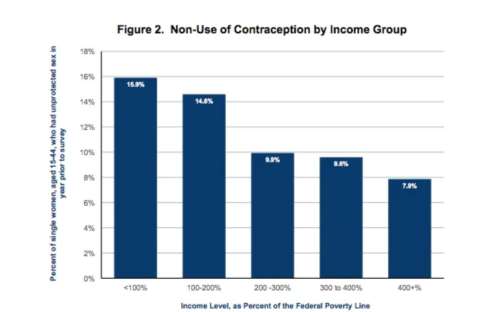

避孕是差异开始显现的地方。研究表明,收入较低的女性也不太可能使用避孕药具。大约 16% 的处于贫困线以下的女性( 每年11770美元)表示,她们在过去一年中发生了无保护的性行为。在收入超过贫困线 400%(每年47000美元)的女性中,这一数字下降到了7.9%。

相同数量的性生活,加上更少的避孕措施,意味着贫穷女性比富裕女性更容易怀孕。

因此,如果低收入女性使用避孕药的比例较低,她们怀孕的频率就会更高。9%的贫穷女性表示在过去一年中曾经怀孕,是富裕女性的三倍。

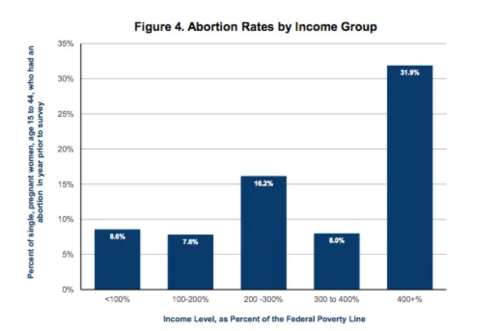

而在堕胎方面差距更为明显,美国高收入女性的堕胎率远高于低收入女性。

生育差距背后的故事是关于避孕和堕胎的。收入较高的女性使用更多,因此意外分娩的次数更少。

3

那有人恐怕要问了,既然列宁100多年前就发表了批判“反堕胎”的声音,那么无产阶级、共产主义肯定是支持堕胎的喽。

然而很可惜,“反堕胎”的背面,并不是简单的“支持堕胎”。支持堕胎的权利,更不等于支持堕胎的结果。

列宁当时考虑更多的是,如何从现实的角度去支持妇女自由选择生育的权利,也就是如何去反对资产阶级的人口措施。

因为在那个时代,面对统治者以反堕胎牟利的面目日显,其实社会上的反应也很大,但应对方案却大相径庭,自由主义者就接受了新马尔萨斯主义这一药方。

马尔萨斯在人口论中提出,虽然技术进步可以增加食品供应,从而提高生活水平,但丰富的资源也能促进人口增长,最终使得人均获得的资源又倒退到原来的水平。

英国社会学家普雷斯发展了马尔萨斯主义学说,他认为,人口增长速度超过粮食供应的趋势、人口对生活资料产生的压力,几乎在世界的每个国家里都是经常存在着的,这是“普遍的”自然现象。

所以,由此产生的贫困、失业,与资本主义制度无关,“根本原因是由于人口繁殖过速”。普雷斯表示,出现这一情况,“不决定于政府,也不决定于雇佣工人的雇主的愿望”,而“完全决定于工人自己”。

因此,新马尔萨斯主义者不赞成禁欲和晚婚,而是提倡用避孕节育方法来限制家庭人数。

说白了,就是要求工人要主动为国家考虑。面对资产阶级的反堕胎法律,工人不要去碰,“绕开”就好了,应该主动节育,少生孩子。

人家不让你堕胎,你自己不会多用避孕措施,少怀孕吗?用安全套战胜资产阶级,我看行!

从19世纪20年代起,新马尔萨斯主义逐渐形成一股思潮。到1860年,在英国首先成立“马尔萨斯主义联合会”。70年代在德赖代尔倡导下,新马尔萨斯主义者成立同盟组织,并在1877年召开了首次会议。

此后,欧洲许多国家相继成立新马尔萨斯主义同盟组织,出版许多著作,宣传自己的观点,推行节育运动。

“反堕胎”的恶果要工人来“适应”、规避,这种名为对抗实为妥协的主张,自然为列宁所不容。

1913年,俄国马尔萨斯主义者维格多尔契克在皮罗戈夫医生代表大会上称:“我们应当使母亲们相信,生孩子就是为了让他们在学校里受摧残,就是为了让他们去参加征兵抽签,就是为了让他们去自杀!”

这听起来不是挺对味的吗?别着急,人家还有下一句呢。

“所以我们的母亲们、妇女们,要积极地使用避孕措施,别再生孩子了。”维格多尔契克说。

列宁对这一观点进行了无情地批判。

列宁认为,当反动统治者的反堕胎压迫到来,新马尔萨斯主义者所采取的措施竟然不是与压迫斗争,而是少生孩子,得过且过,列宁讲这种说法定性为“小资产者的叫喊”。

“小资产者看到和感觉到自己要完蛋了,日子愈来愈难过了,为生存而进行的斗争愈来愈残酷无情了,他们和他们的家庭愈来愈没有出路了。小资产者对这种情况表示抗议。”

“然而,他们是怎样表示抗议的呢?他们是作为必遭灭亡的、对于自己的将来感到绝望的、受压抑的和怯懦的阶级的代表来表示抗议的。于是没有办法,只好少生孩子。”

列宁说,觉悟的工人绝不会采纳这种观点,工人阶级会为了让孩子比自己得到更好的生活,去同摧残和毁灭我们的人作斗争。

“我们比我们的父辈斗争得出色。我们的子女将比我们斗争得更出色,而且他们一定会取得胜利。”他说道。

所以我们回头看那句“反堕胎的法律并不能治好资本主义的脓疮,反而会使这种脓疮变成恶性肿瘤”,统治阶级“恶法”催生出的新马尔萨斯主义横行,正是列宁所言的“恶性肿瘤”;而且它更隐蔽,更有欺骗性。

因为在100多年后,今天在街头组织集会的美国民主党自由派们展示出来的,仍然跟当年信奉新马尔萨斯主义的欧洲自由派“前辈”们一样的伪善,只有身份政治,只有党派斗争,绝口不言阶级问题的本质,更谈不上代表无产阶级去对此斗争了。