女性打工人应如何看待女权主义?

文 | 郑声

劳动女性面临的问题是多种多样的:就业歧视、职场性骚扰、孕育问题、工作保护、休假待遇等。

就业歧视主要表现在女性在劳动力市场中的劣势地位。特别是大龄的低技能女工,找工作很难,很多长期工只要35岁以下,超龄的只能做零工或者考证做家政工。大龄女工很容易陷入“越穷越难找工作,越难找工作越穷”的恶性循环。这本质是资本将中年女性劳动力视为“低价处理品”,通过年龄歧视和零工模式榨取剩余价值,甚而以此压低整个劳动力市场的期待值。

不仅是低技能的临时工,普通文员,甚至受过良好教育的知识女性,也在劳动力市场中面临同样的困境。

而孕育等问题对劳动女性而言也是个严峻考验。在劳动密集型工厂,特别是那些夺命流水拉上,不要说工厂给怀孕、哺乳期的女工调整合适的工作岗位,更别提享受相应假期,平时连上厕所、请病假都可能要顶着基层管理的谩骂去争取。所以,很多女工此时面临的是两难选择:辞职回家,或者冒着风险生产。资本担心劳动力储备不足,却不愿为女工孕育主动创造一丁点条件。

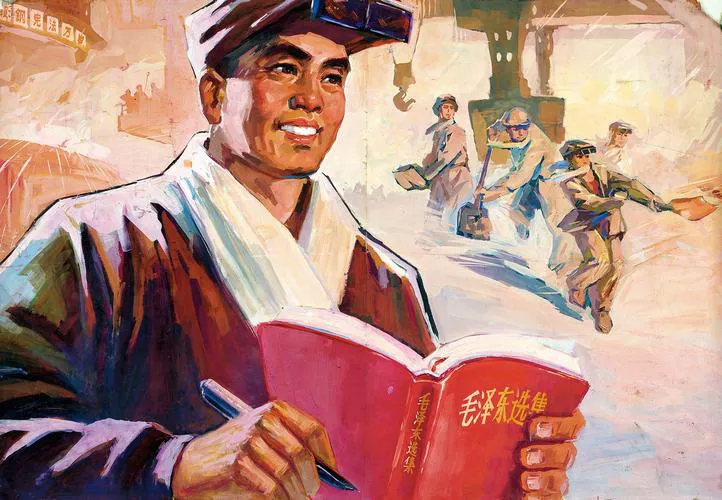

计划经济年代,这些问题一度得到过较好的解决。毛时代的女工曾享受过诸多福利:女工提前5年享退休待遇;怀孕后期工间休息一小时;产后有56天假期且工资照发;产假满后每天8小时工时内有两次哺婴时间;工厂有哺乳室托儿所幼儿园……

至于今天随处可见的职场性骚扰问题,在那个工人政治地位崇高、工厂不能随意开除工人,领导生活作风被视为严重问题的年代,与今天完全不能同日而语。

通过历史对比我们可以清晰地看到,劳动女性面临的诸多问题的根源,其实与男性打工人并无本质区别:雇佣劳动制度。市场经济的复兴,导致劳动女性曾经不需要面对的问题又死灰复燃。

男性打工人,在劳动力市场上总体比女性更有优势,但男性打工人的这种“优势”,如同一切私有制条件下的矛盾——民族的,种族的,宗教的矛盾一样,在当代,也是因为有利于资本统治秩序而被资本刻意利用的。

今天我们经常看到的女权主义者的诉求,总体而言是进步的,但因为各种原因,其表达方式多是性别化的、个体化的,强调机会平等,突出男女关系,鲜有触及雇佣劳动制度这个根本:

“女性不是‘第二性’,我们不需要被‘保护’,而是需要平等的尊重和机会。”

“受害者有罪论可以休矣!被性骚扰不是因为女性‘穿着暴露’,而是施暴者的选择。”

“反家暴法需要更多社会支持,受害者报案后应得到有效保护,而非被劝‘忍一忍’。”

“农村女性土地权益常被剥夺,法律必须保障她们的财产继承权。”

“凭什么默认女性必须承担家务和育儿?男性同样需要分担家庭责任。”

“同工同酬不应只是口号,女性高管比例低反映的是结构性不平等。”

梳理下历史,形形色色的女权主义者总是强调生育角色的重要乃至决定性作用。从上世纪60年代轰轰烈烈的社会运动中产生的激进主义女权,是这种认识的极端典型。最初他们还尝试修改马克思主义,但最终抛弃之。他们断言男女性别关系是社会中所有权力关系的基础,是用所谓“社会种姓”(主导的男性和从属的女性)取代了所有其他形式的不平等,无论是种族、政治还是经济,父权制是男性对私人和公共世界的控制。要消除父权制,男女必须消除性别特征,即性别状态、角色和气质,因为它们是在父权制下构建的,而父权意识形态夸大了男女之间的生理差异,从而使女性处于从属地位。

这种冠以激进之名,实质却极为保守的激进女权,历史知识接近于零。谈到生育角色,我们把目光放长远一些,在人类存在的绝大部分时期,在持续了上百万年的原始公社阶段,妇女的地位很崇高,男女关系很和谐。在这个时期,妇女的生殖作用受到高度重视,在大多数部落社会中,生育率和生育仪式的重要性证明了这一事实。

而私有制,包括资本主义制度在内的所有私有制,其内在矛盾今天已经充分暴露的、行将就木的私有制,总共只有数千年历史——相对于数百万年的人类历史而言,不过是一瞬间而已。

说他们实质上是保守的,是因为他们以男女矛盾为主要矛盾,在事实上是为分裂主义辩护,而这正是统治阶级可利用的;他们将生育的自然事实作为妇女从属地位的原因,并拒绝承认造成压迫的社会经济原因,也在事实上巩固了男女生来不平等的保守主义论点。

性别特征、生育角色,只有与私有制相结合,才能产生压迫性的社会结构。

任何把性别压迫与阶级矛盾相提并论,甚至认为性别压迫高于阶级矛盾的女权主义,都解放不了妇女。

五花八门的女性主义,正是在这个关键问题上模糊不清。女性打工人不可不察。

自由主义女权,如同自由主义哲学一样,在资产阶级上升时代,在反对封建父权制方面,曾经起到过进步作用。但随着无产阶级妇女的崛起,其局限性也日益明显。它侧重于个人权利而不是集体权利;它所追求的形式平等往往只能够表达中上层女性的的需求,却无法代表来自各受压迫民族、种姓和工人阶级的妇女的要求;它仅限于要求法律、教育、就业机会、福利措施等方面的改变,却不反思社会经济和政治架构。它是改良主义的,但连它的改良也是软弱无力的。

而所谓的文化女权主义者更进一步强调男性和女性之间的本质区别,声称女性特征和价值观是可取的,认为男性与女性差异的生物学基础比社会教育更重要。文化女权主义基于男女天然不同的假设。它侧重于批判父权制压迫的文化特征,主要针对这一领域的改革。它反对任何对资本主义的批评,强调父权制是女性受压迫和导致分裂主义的根源。他们试图通过教育、文化行动、甚至文化革命推动变革。在许多西方女权主义者眼里,女性的受压迫植根于父权文明的文化。因此,对于他们来说,女权主义在很大程度上是一种文化的运动,一种新的意识形态或一种新的意识。它的内核仍是保守的、分裂的,能为资本主义所用。

还有一种奇葩的无政府女权主义者。他们对所有现有社会持批评态度,关注权力与统治的关系;他们提出的替代愿景是平等主义,非专制社会;他们提出从一个人传播到另一个人的战略。“我们如何对抗病态的国家架构?也许最好的答案就是过渡而不是推翻。”这是他们对待资产阶级国家机器的态度。他们和他们的老祖宗巴枯宁、克鲁泡特金一样,注定只能是历史的笑料。

还有所谓的生态女权主义、后现代主义女权、形形色色的冠以社会主义之名却试图修正马克思主义的女权。大量自诩的女权主义者对于女性遭受的不公十分敏锐,但又经常止于敏锐,止于批判,缺乏行之有效的改变妇女处境的行动,或者行动效果十分有限。各种时髦的女权主义理论甚至使女性解放陷入更加孤立与混乱的境地。

最终,我们还是要回到妇女解放如何与无产阶级运动相结合的问题。

妇女解放与无产阶级运动,最初是分离的。此时,双方都不成熟,分离导致双方的斗争都受到限制。历史反复证明,合则两利,分则两伤。

我们看到,即便是资本主义改良范畴内的妇女选举权问题,正是在工人运动的蓬勃发展中获得成果的。19世纪末20世纪初,大多数选举权运动领导人对工人受剥削不感兴趣,也没有支持他们的运动。选举权运动的领导人都是白人和中产阶级,并把这项权利限制在中产阶级妇女的范围内。他们的斗争成果甚微。

与此同时,工人运动也在发展,特别是女工运动逐渐激烈化。1909年3月8日,美国芝加哥市的女工和全国纺织、服装业的工人举行大规模的罢工和示威游行,要求增加工资、实行8小时工作制和获得选举权。次年8月,克拉拉·蔡特金在国际社会主义者第二次妇女代表大会上倡议,以每年的3月8日作为全世界妇女的斗争日,三八国际劳动妇女节便由此而来。一大批马克思主义者走在了组织女工的前沿,如克莱拉·蔡特金、亚历山德拉·科隆泰、薇拉·查苏利奇等人。

在风起云涌的工人运动的推动下,美国女性在1920年赢得了投票的权利。

科学的理论与成功的实践总是互相促进。而正确的理论,从不是脱离具体历史的空洞说教,而是对活生生的、具体的社会生活的凝炼与升华。众多脱离历史唯物主义的女权主义并不必然能促进妇女解放。

对形形色色的女权主义理论进行了必要的扬弃,正是妇女解放的必由之路。

谨以此文,庆祝伟大的三八国际劳动妇女节!