原编者按 保马今日推送李蔚超老师的文章《〈太阳照在桑干河上〉与新中国文化外交——以中国现代文学馆藏丁玲自存译本序列为中心》。

本文以中国现代文学馆藏丁玲自存的多语种《太阳照在桑干河上》译本为切入点,深入分析了这部小说在1948至1957年间作为新中国文化外交的独特案例。通过研究译本上的钤印及相关信函,文章揭示了文学交流如何帮助重构国际文化秩序并塑造国家形象。李蔚超老师指出,当时形成的社会主义“世界文学”空间并非铁板一块,而是充满活力,各参与国在共同目标下积极实践,展现了多元共建与对差异性的尊重。这段历史为反思当前的反全球化与文化保守倾向提供了重要启示。

本文原刊于《文艺研究》2025年第9期。感谢各方对保马的支持。

《太阳照在桑干河上》与新中国文化外交:

以中国现代文学馆藏丁玲自存译本序列为中心

文丨李蔚超

第二次世界大战结束后,苏联主导的社会主义阵营和欧洲左翼运动,将文化建构纳入融通、催生新的政治共同体的整体框架,并与其他政治议题一体推进。在反战、反核扩散的世界潮流中,作家、艺术家、科学家以及宗教人士成为拥护世界和平的先锋力量,在世界和平大会及世界和平理事会等组织下,引领了规模宏大、波及全球的政治运动[1]。周恩来等中共领导人敏锐把握文化外交的特殊价值,鼓励作家积极投身国际事务[2]。从延安走出的著名作家丁玲的国际化历程恰与新中国文学外交的起点重合。1948年起,她被推选为解放区的代表作家,参与由苏联领导的世界政治运动,而就在这一年,丁玲在延安文艺座谈会后最重要的作品《太阳照在桑干河上》(以下简称《桑干河上》)出版,并随她的欧洲之旅一起登上世界舞台。小说经苏联翻译后获斯大林文艺奖金二等奖,在为新中国文学赢得国际声誉的同时,也使“一本书主义”争议如影随形地影响着丁玲的命运及由她参与建构的新中国文学体制[3]。

《太阳照在桑干河上》,光华书店,1948年9月版

本文基于中国现代文学馆藏丁玲文献(含丁玲自存《桑干河上》译本,与苏联、捷克、巴西、日本等国往来信函和《与日本朋友叙旧》手稿),通过梳理译本生成事件、左翼知识分子的接受反应和新中国的文化外交实践,揭示三个维度的新知:其一,丁玲及《桑干河上》的跨国实践细节;其二,社会主义阵营构建文化外交机制的具体内涵;其三,《桑干河上》在跨语境接受中衍生的多重认识。本文力图突破将文化外交简化为国家意志投射的传统视角,通过对《桑干河上》跨语际传播的历史过程的动态呈现,凸显社会主义文学世界内部成员的能动实践,并为解读丁玲与苏联模式间的复杂关联提供微观实证。

一、走向世界:新中国文学外交的微观路径

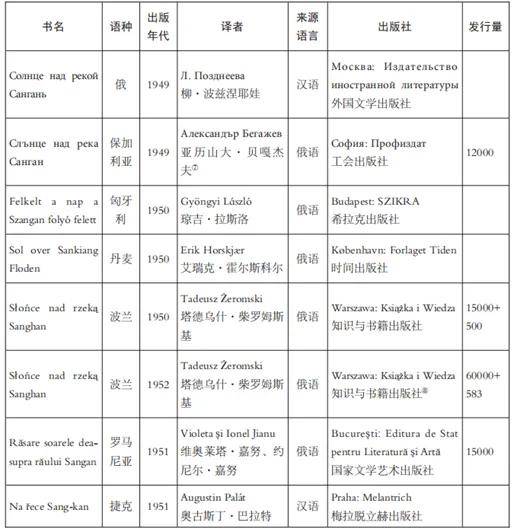

丁玲在1984年为哈萨克语本《桑干河上》撰写序言时,凭记忆介绍这部小说“曾经译成十几种外文在国外发行,在国内也有朝鲜文等文版出版”[4]。这里的“曾经”指的是从小说出版的1948年至1956年之间。这在中国现代文学馆藏丁玲自存[5]、陈明捐赠的13个语种、16种版本的《桑干河上》[6]那里得到印证。译本序列情况如下:

据研究,在1949至1957年,《桑干河上》还有斯洛文尼亚语、南斯拉夫语[9]、乌德摩尔梯语、维吾尔语、哈萨克语、拉脱维亚语、摩尔达维亚语、乌兹别克语、阿塞(尔)拜疆语、阿美尼亚语、塔吉克语、土库曼语、白俄罗斯语、格鲁吉亚语、蒙古语[10]、立陶宛语、意大利语[11]等译本。综上,这部小说在这一时期至少有31个语种译本。

从丁玲自存《桑干河上》译本看,1949年波兹涅耶娃翻译的俄语本是多种译本的源头,也是整个译本序列里最重要的一种。那么,《桑干河上》如何到达莫斯科,又是如何被译成俄语的?

国际民主妇女联合会第二次代表大会闭幕后,丁玲于1948年12月13日随代表团离开匈牙利,经莫斯科归国。出国前,时任中共中央东北局副书记的高岗给苏联对外文化委员会主席顾雪夫写了一封介绍信,希望后者能为丁玲介绍一些苏联作家以便交流学习[12]。12月25日,丁玲见到了苏联作家协会主席法捷耶夫。会晤法捷耶夫,是她本次欧洲之旅最重要的时刻。这时的丁玲尚未担任新中国文学界的领导,更倾向于以创作者的姿态叩开向往已久、象征新世界秩序的文学圣殿。丁玲曾以擅长的沉潜人物内心的笔法,追忆了与法捷耶夫会面前后激烈的心理起伏,甚至将其与共产党的领导同志交谈时的情绪相提并论,足见彼时丁玲的虔诚殷切之心[13]。丁玲事先做了充分的准备,挑选研究中国中古文学的汉学家波兹涅耶娃担任翻译,后者翻译过丁玲的小说《水》,对丁玲和中国新文学有一定的了解[14]。会面时,法捷耶夫与丁玲互赠作品,丁玲奉上颇费周章得以出版的《桑干河上》[15]以及《李有才板话》《光荣属于勇士》《无敌三勇士》《暴风骤雨》《白毛女》等十几本书,法捷耶夫表示会将这些作品译为俄语并展开批评,批评意见会寄给中国作家[16]。

会面后,波兹涅耶娃很快就开始翻译《桑干河上》,这位苏联女性艰苦朴素的生活作风和热忱丰沛的工作热情,给丁玲留下了深刻的印象:“我第一次出国,她才拿到我写的‘在桑干河上’,我第二次出国,这本书已经在刊物上发表了。”[17]丁玲第二次出国是在1949年5月5日。参加世界拥护和平大会后,丁玲由布拉格抵达莫斯科。仅仅四个月左右的时间,波兹涅耶娃已经完成小说的翻译,这一年,莫斯科文学期刊《旗帜》在第5、6、7期连载这部长篇小说。借丁玲访问之机,《旗帜》主编科热夫尼科夫邀她至编辑部,向其咨询小说人物姓名翻译、创作技法等问题,爱伦堡等与会苏联文学界成员已然通过波兹涅耶娃的译本对小说产生良好的印象,给予丁玲很高赞誉[18]。丁玲在会面时的解答和对小说的阐释经整理后发表在《旗帜》上,成为俄语本《桑干河上》的前言[19]。

《桑干河上》俄语本1949年出版

俄语本《桑干河上》前言发表后,“《矿工小说报》第9—25期又全文译载该长篇小说。同年,莫斯科外国文学出版社和玛加达苏维埃摇篮出版社先后出版《太阳照在桑干河上》两种俄译本。这一年共发表丁玲的11部作品,其中仅《太阳照在桑干河上》就有4种版本”[20]。由此可见,丁玲与法捷耶夫的会面构成其作品在苏传播的关键节点。

1949年11月16日下午,丁玲访问苏联并来到《旗帜》编辑部,苏联作家、读者将问世不久的俄语本《桑干河上》赠予丁玲[21]。11月22日她参加苏联作家协会官方宴请时,法捷耶夫、爱伦堡、科罗瓦耶娃、郭尔巴托夫、弗拉德金、祖巴托夫、米哈尔科夫、潘菲洛夫、伊万诺夫、英倍尔、科热夫尼科夫以及苏尔科夫等16位苏联作家协会领导、作家[22],为丁玲在俄语本《桑干河上》写下赠语并签名留念:

赠杰出的作家和可爱的人丁玲,以纪念49年11月22日在莫斯科作家协会的会见,并贺伟大的中苏两国人民的友谊。

1949年11月丁玲出席苏联对外文化协会的晚会(前排右二丁玲,右一曹禺,左三王稼祥,右四朱仲丽,左一李培之)

签名本《桑干河上》被丁玲珍藏起来,后捐赠给中国现代文学馆,成为丁玲自存《桑干河上》译本序列中最重要的一本。对丁玲来说,这本俄语本《桑干河上》意义非同一般——留下签名的苏联作家大多数已获或将获斯大林文艺奖金,这本书象征着苏联文学领导者、精英作家对她的嘉许,相比于小说在国内遭遇的出版挫折,俄语本诞生的前后经历无疑给予她极大的信心,并客观上促发了丁玲对苏联文艺体制的认同。社会主义阵营国家随后加快了对俄语本《桑干河上》的转译,几年内,这部小说在苏联及受其文化影响的国家中获得了相当大的知名度,小说1951年获得斯大林文艺奖金是情理之中的结果[23]。进一步看,俄语签名本《桑干河上》的历史价值,是它见证了中外文学交流范式的转变:担任文化使者的丁玲以官方派出的作家身份接受苏联文学精英的礼遇,与“五四”时期作家个体化的游学交流形成鲜明对照。恰逢其时地译为俄语,使《桑干河上》“幸运”地参与了新中国文化外交的微观路径的形成过程。随后,新中国文化输出开始从个体的自发输出跃升为制度性对话。个人的偶然际遇与时代的必然诉求在此交汇,开始铺就新中国文学走向世界的外交通道。

二、新中国文化外交:流通中的“世界文学”

《桑干河上》外文译本流入中国并送达丁玲手中的轨迹,为观察新中国初期文化外交的微观运作提供了独特切口。跨越国界的译本不仅是文本迁移的载体,更是文化外交的物质见证,传递着来自历史深处的丰富讯息。从流通路径看,1949年至1956年,除朝鲜语、英语译本由国内组织翻译外,俄语、捷克语、保加利亚语等译本均诞生于其他社会主义阵营国家,并通过外交使团互访、国际作家会议赠礼、民间友好渠道转交等形式抵达丁玲手中。每一册送给丁玲的译本,都是文学价值认同与政治身份确认的统一,嵌入“代表性作家—经典作品—社会主义”的文化格局之中。

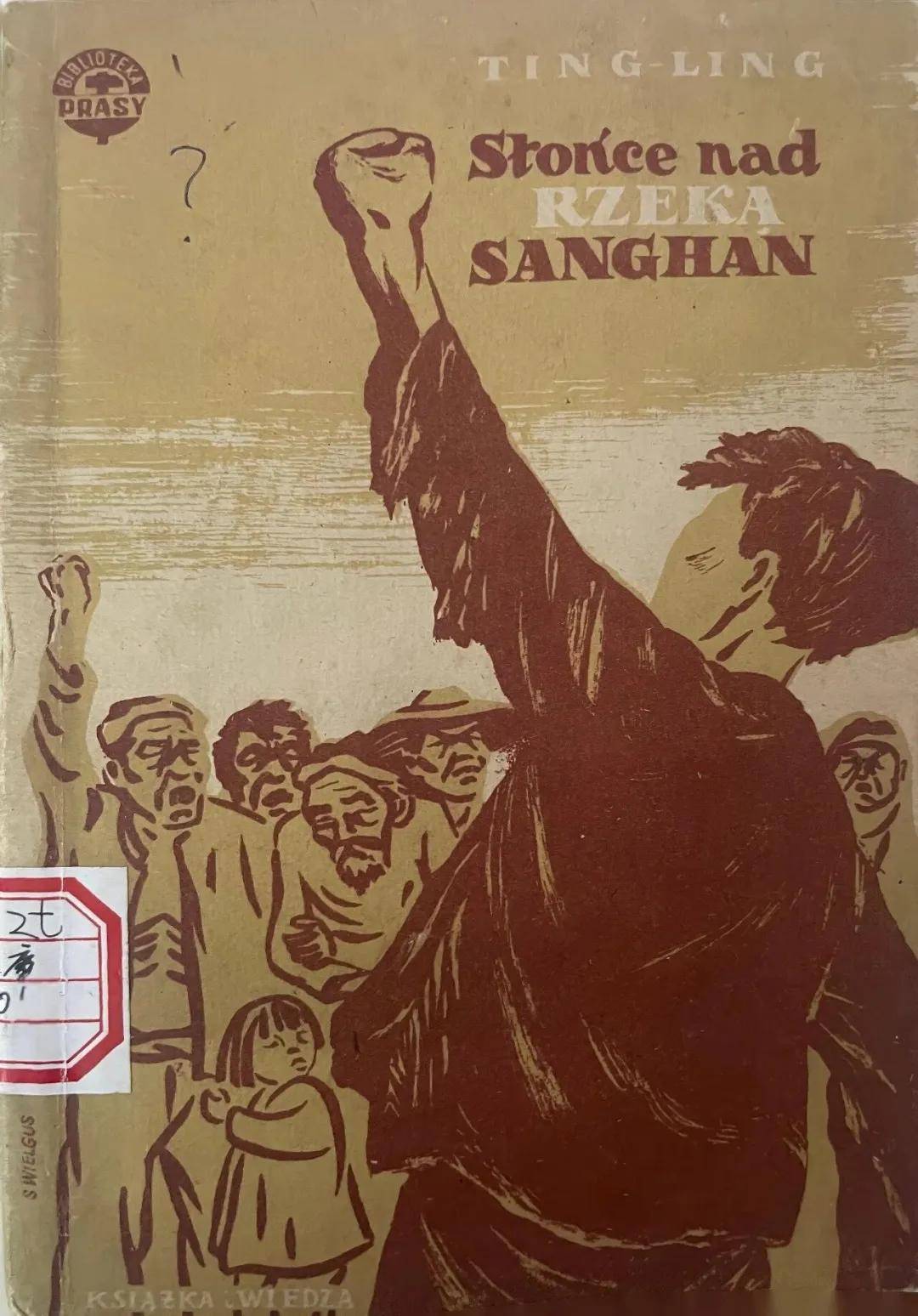

《桑干河上》保加利亚语本的扉页上留有丁玲的笔迹:“一九五一年二月二十三日由外交部转来。”1950年波兰语本扉页上有汉语小楷题字,“《太阳照在桑干河上》作者丁玲同志惠存。基里洛克大使一九五二年十一月”。在匈牙利语译本的扉页上以匈牙利语写着“你的连努克,匈牙利代表团——1951年10月29日”。可见,这些来自保加利亚、罗马尼亚、捷克斯洛伐克、匈牙利、波兰、民主德国等东欧建交国家的《桑干河上》译本,大多经由外交部或外国驻华使节转交给任文学界领导的丁玲,这些译本本身就包含着外交礼仪的因素。

《桑干河上》波兰语本1952年出版

1951年捷克语本《桑干河上》稍显特殊,扉页上有“丁玲同志:(铅笔字)此书系一九五一年中国青年文工团在国外演出时收到之礼品(字章)”。中国青年文工团因1949年7月及1951年7月参加世界青年与学生和平友谊联欢节[24]而组建。1951年,该团乘火车先抵达苏联,再过境波兰到达民主德国;在柏林参加联欢节后,前往匈牙利、波兰、苏联、罗马尼亚、保加利亚、捷克斯洛伐克、奥地利、阿尔巴尼亚等9个国家152座城市演出[25]。应是途经捷克斯洛伐克时,中国青年文工团收到捷克语本《桑干河上》,回国后将其交到丁玲手中。

1951年10月丁玲给普实克的信中提及了捷克语本《桑干河上》:“您可以猜想得出的,我是多么的高兴,当我收到您寄给我的信和捷克文的《桑干河上》。这书和信真给我很大的鼓励。读着这信又好像您还在中国一样,或者我还在捷克那样的觉得亲切。本来魏斯科普夫大使请我吃饭,而且打算在吃饭的时候将这本书送给我的,我也非常愉快的等着那一天,可惜我要陪到中国来的爱伦堡,与聂鲁达去杭州,以致失去了这样一个好日子,结果还是由大使寄给了我,当然我的对于你们贵国,和A. 巴拉特先生的感谢还是一样的深的……”[26]这说明丁玲也曾收到普实克所赠的捷克语本《桑干河上》。

《桑干河上》波兰语本1952年出版

普实克与丁玲的交往始于1949年4月,当时丁玲到布拉格参加世界和平大会,普实克在威尔逊车站迎接代表团,在热烈的期盼和友好的气氛中与丁玲第一次见面。1950年,普实克作为捷中文化协会主席到中国访问,再次见到丁玲[27]。上文信中所说“您还在中国一样,或我还在捷克”便是这两次互访。A. 巴拉特(1923—2016)是《桑干河上》捷克语译者、汉学家白利德。他是普实克的学生,也是布拉格汉学派的重要成员,于1952年随捷克斯洛伐克政府代表团首次访问中国,1954年至1958年任捷克斯洛伐克驻华大使馆文化参赞,1958年至1959年在中国科学院历史研究所第二所工作,与郑振铎多有交往,致力于宋代历史与中国少数民族研究。

与东欧国家从俄语本转译丁玲作品的情形不同,翻译《桑干河上》是捷克人自己的选择。白利德在介绍丁玲译介情况时表示:“俄文翻译情况,我们暂无更多相关报道。《莎菲女士的日记》以及这部小说(指《桑干河上》——引者注)已被翻译成捷克语。”[28]白利德还撰写了题为“丁玲”的译者序言,详实地介绍了丁玲的生平和创作,展示了捷克汉学界对这位中国作家和中国新文学的理解深度。他是诸多译者中唯一一位在作家小传里提及同学王剑虹的离世对丁玲的打击的翻译家:“在上海,她遭受第一个沉重打击——她失去了因饥饿而离世的挚友。”[29]这种精微的知人论世,可谓是丁玲的异国知己[30]。继《桑干河上》后,白利德陆续翻译了王希坚《地覆天翻集》和贺敬之、丁毅《白毛女》等中国文学作品[31],翻译左翼作家的作品成为他探索中国社会主义经验的文学实践。

白利德并非特殊个案。在20世纪50年代,中捷之间科学与文化的交流十分密切,两国建立了深厚友谊。普实克所说“中国的文化已经真正成为我国日常文化生活的一部分”[32],是对当时历史现实的描述,也是社会主义国家在共同政治方向下的文化愿景。1951年起,中国与波兰、匈牙利、民主德国等16个国家相继签署文化交流协议,东欧各国有计划地安排了一批作家、兼有作家身份的政治家或党政官员来华访问,不是简单的参观,而是真正深入中国社会,走访各地城市、工厂和乡村,并同中国文学界开展交流甚至一起工作。不少人回国后都撰文出书,介绍新中国的巨大变化,为东欧国家了解中国提供了大量生动的素材[33]。

《桑干河上》捷克语本中的版画插图

综而论之,以《桑干河上》为代表的东欧国家译本,成为新兴社会主义国家间文化互信的纽带。在冷战二元对立的地缘政治想象中,“世界文学”被赋予双重使命:于社会主义阵营内部,通过高频次的作品互译与作家互访,构建团结一致的意识形态共同体;对外则致力于突破文化霸权,重塑全球文学等级秩序。美国学者尼古拉·沃兰德提出“社会主义世界大同主义”概念,以描述新中国成立后世界文学版图的新变化:“1949年后出现的新空间想象引发了对文学世界版图的彻底重绘。……它重新定义了全球等级制度和权力关系,颠覆了关于中心与边缘的传统观念。换言之,新兴的文学世界版图体现了作为社会主义世界大同主义基础的那种反霸权主张。”[34]他认为“20世纪50年代的中国文学置身于‘世界文学’之中,是‘世界’的文学,是为了‘世界’而文学”[35]。因此,面向世界,通过文学实践参与国际文化秩序重构,是新中国文化外交的内在使命。

社会主义阵营主导的“世界文学”实践,本质上是冷战格局下通过文本流通(历时性经典重构与共时性即时传播)与作家互动(跨国互访、创作交流)构建团结一致的意识形态共同体。这种实践既包含对传统文学等级秩序的颠覆,也指向新型文化权力关系的生产。据姚明强统计,1949年11月至1955年12月,丁玲先后在苏联《文学报》《真理报》《苏维埃妇女》等报刊上发表近二十篇文章[36],作品形态虽为新闻速写、文化时评,但其本质则是置身同一个“世界”的政治宣言。

1949年4月丁玲(右二)出席世界拥护和平大会

在丁玲保存的20世纪50年代的信件中,来自苏联的信件数量不少[37],在这些跨国信函中,除赠书附信、读者来信外,苏联报刊及出版社的约稿信也屡见不鲜。苏联人希望丁玲不仅要在报刊上发表作品,还要写命题文章,直接参与、即时回应苏联的文化事件。西蒙诺夫以刻不容缓的口吻向丁玲催稿:“我在等候你答应给我们五月八号的报纸写的文章。请将该文交给塔斯社记者,以便用电报拍发至文学报社,希望我能在四月廿日到廿二日之间收到这篇文章。”[38]苏联《真理报》驻中国记者魏索润夫于1952年4月27日致信丁玲,请求她在5月2日前为苏联布尔什维克出版节撰稿[39]。1954年10月15日,在苏联作家代表大会召开前,苏联《文学报》记者科热夫尼可夫致信丁玲:“编辑部托我请您写一篇以公开信(随便您写给谁)形式的文章,谈谈您自己的创作经验和您今后的创作计划。并希望您在文章中也谈一下您对社会主义现实主义方法的体会;同时也对苏联的作品,或是某一近作,发表一些意见。希望您的文章最迟不过二十五日就能写好。现随信给您寄来一份九月二十五日的《文学报》,上有您在第一次全国人民代表大会会议上的发言。”[40]苏联作家协会对外委员会副主席米哈依尔·阿伯列金多次致信丁玲,曾寄来《苏联作家短篇小说》三册,并表示:“我们将经常地寄给您苏联作家们的新作品。”[41]在另外一封信里,阿伯列金详细地列出中国文学杂志的清单:“希望得到上海出版的文艺杂志(由巴金主编的《文艺月报》);北京杂志《说说唱唱》和新的儿童杂志《少年文艺》。至于《人民文学》《文艺报》《剧本》《解放军文艺》及其他杂志、报纸我们都按期收到。我们这方面,仍照常把我们的杂志(苏联作家协会的机关刊物)、杂志《艺术》《苏联音乐》《电影艺术》和报纸《苏维埃文化》,按照您的要求,寄给您和您的同志们。”[42]

这些通信佐证了丁玲访苏回国后所说的,苏联作家协会“设有中国文学小组(有西蒙诺夫等苏联名作家参加)。他们对《人民日报》上的文学作品,每期《人民文学》《文艺报》都看,同时经常讨论我们作品,比起我们对苏联文学还注意”[43]。这固然是苏联建构文化领导权的制度化手段,同时,在这种定向约稿机制下,不止丁玲,郭沫若、茅盾、周立波、赵树理、贺敬之等作家都曾在苏联的报刊上发表作品,这保证了中国迅速加入流动互通的“世界文学”的行动实践,也使中国作家具有社会主义“世界文学”的视野。

与社会主义世界相遇并融入其中,对20世纪50年代的中国文学乃至整个中国文化来说,有着至关重要的意义。这种高效、密切的联系,作品互译和文化交流的形式,为中国作家提供了一个乐观热烈、紧密互联的“世界文学”想象,他们笔下记载这段历史的游记、回忆文章,大多用诗意的语言表现昂扬明亮的情绪。因此,在阐释新中国社会主义文学的艺术风格时,学界不应忽略共同营造“世界文学”的时代氛围,以及世界与时代对中国文学的影响,更应该将之作为历史参数,建立一种认识中国当代文学的史学视角和历史景深。

值得注意的是,冷战时期跨国文化交流并非仅仅是外交辞令和国际礼仪,更衍生出超越意识形态的深层影响。苏联及东欧文艺作品对中国创作界的影响沉淀为超越时代的集体记忆与审美范式,持续参与中国文化再生产,而中欧人民的情感纽带,则为后续国际协作提供了必要的政治前提,这份弥足珍贵的历史遗产,至今仍具思考和借鉴的现实意义。

三、友情的政治能动性:远方的朋友与南方的回响

以俄语本为底本的《桑干河上》在社会主义阵营国家的广泛传播,很容易令人想到冷战割裂全球文化版图的背景,而丹麦语、日语、葡萄牙语三种《桑干河上》译本,经由三个资本主义国家的共产党人的翻译,使丁玲作品跨越冷战的文化封锁线,构成来自世界无产阶级“国际的统一战线”[44]的文化回响。基于共同的政治信仰以及与中国作家的私人情谊,他们以翻译为纽带,构建起文化外交的隐形网络,构成了冷战初期资本主义阵营内左翼文化的突围行动。

与俄语、捷克语、罗马尼亚语、德语本的精美装帧相比,1950年丹麦语本《桑干河上》纸张粘连,颇为粗糙。在译本的扉页上,译者艾瑞克·霍尔斯科尔(1921—1976)用俄语写下“赠丁玲同志,她的丹麦译者艾瑞克·霍尔斯科尔,1950年6月1日于哥本哈根”和“来自丹麦共产党员”,并贴上印有他在丹麦地址的个人名片。霍尔斯科尔是苏联文学研究者、翻译家,并从事丹麦宗教建筑研究,是一位丹麦共产党员[45]。丹麦语本《桑干河上》的印刷机构Terpo Tryk是一家长期受苏联资助的左翼印刷厂,可见,霍尔斯科尔的译本也是苏联影响下国际共产主义文化推广的产物。丹麦语本封底上印有以“女作家丁玲”为题、介绍作家生平及《桑干河上》基本情况的文字,其中出现了为把作家“传奇化”而产生的讹误,如“丁玲的一生充满变故。为了摆脱无法忍受的宗法制度的束缚,丁玲在她很小的时候就随母离家逃亡,母亲加入了共产党”。同时,霍尔斯科尔称“该书是新中国最受欢迎的书籍之一,在苏联也有大量版本出版”,并强调作者国际民主妇女联合会理事的政治身份[46]。

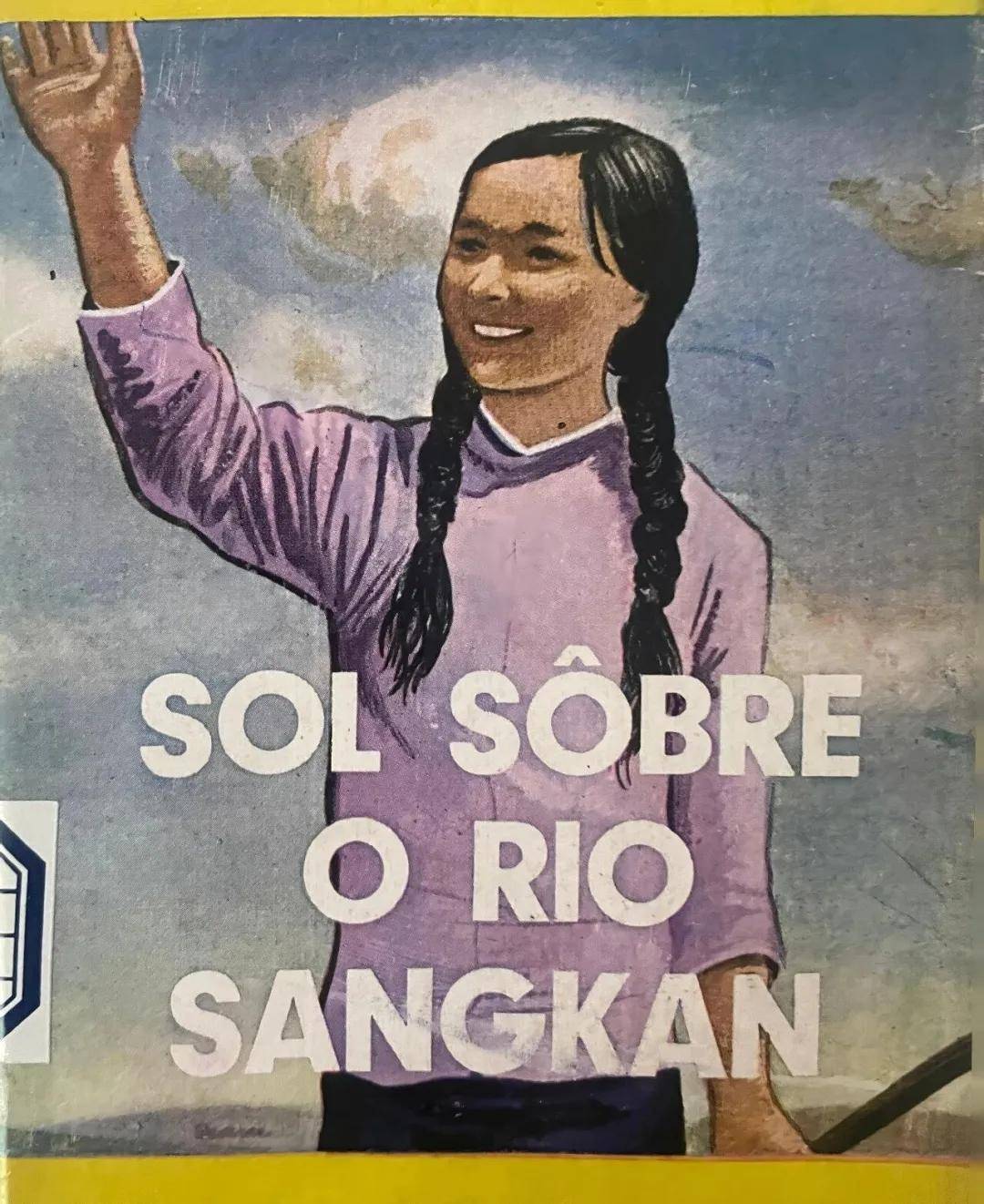

1956年巴西出版的葡萄牙语本《桑干河上》的译者路易斯·巴雷托·德·萨知名度不高,但在巴西推广这部中国小说的是著名作家若热·亚马多(1912—2001,20世纪50年代译作“阿马多”)。亚马多是巴西很有影响力的左翼作家和社会活动家,1932年加入巴西共青团并成为主要领导人之一,不久又加入巴西共产党。随着冷战开始,巴西政策急剧右转,1947年5月,亚马多一家人被迫流亡法国。迫于美国的压力,法国政府于1950年对这位红色作家下逐客令,亚马多经捷克斯洛伐克去往莫斯科[47]。1951年他因《和平世界》一书荣膺斯大林国际和平奖金,1952年受萧三及全国文协之邀,携夫人泽莉娅与古巴诗人尼古拉斯·纪廉一起访问中国,会见了丁玲等中国作家。

《桑干河上》葡萄牙语本1956年出版

新中国成立前后,为扩大与国外的交往,突破美国的封锁,中共领导人将民间交流特别是文化交流作为重要的外交渠道。亚马多曾和聂鲁达、纪廉一道,扮演了新中国与拉美之间民间外交的文化桥梁。1952年5月,亚马多结束流亡生活,回国定居里约热内卢。1957年,他出席在斯里兰卡首都科伦坡召开的世界和平运动大会后,携夫人再次访问中国,同行的有聂鲁达及其夫人玛蒂尔德。此行,亚马多也与丁玲有过短暂的会面。

1956年3月15日,亚马多由里约热内卢致信丁玲,随信送上葡萄牙语本《桑干河上》,书扉上题写“致丁玲,友情的纪念,来自若热·亚马多。 里约,3月,1956”[48]。亚马多在信中说明了《普佛小说集》(Coleção Romances do Povo,即《人民小说丛书》)在巴西受欢迎的情况:“《普佛小说集》特别着(注)重一些进步的小说,其中我们已出版的有波列伏依、特洛夫斯基、肖莫迟金、富曼诺夫、爱伦堡、尼可拉也(耶)娃、巴甫连柯、贝克、费丁、塞拉菲丨[49]莫维奇,等人的著作。并且除了上述苏联作家以外,还有其他进步作家如葡萄牙的加斯特罗,海地的鲁曼,美国的法斯特和巴西的青年天才小说家阿利娜潘的作品。……大作的译本刚刚出版四天以后,就普遍地受到了读者的热烈欢迎,据图书馆证明,很久以来还没有一本外国小说能引起我们读者这样大的兴趣。希望这部译本能获得你的欢欣。书的版本虽然简陋,但是它将引起巴西群众对中国伟大女作家的敬仰。几时我们能在这里看到您?我们这些国家对于中国是那样模糊的。”[50]

1987年8月,当拉美文学热席卷中国时,亚马多携夫人第三次访问中国,被亲切地称为“中国人民的老朋友”。然而,译者与出版界有意淡化了对他前期作品的引介,“曾经的无产阶级斗士由此变成了颇有异域风情的乡土作家”[51]。不过,在亚马多自传关于中国行的记述中,依然辨识得出他对昔日革命战友的情谊。根据巴西报纸的报道《三次中国之行(三)》,访华前,在巴黎的亚马多便接到了丁玲已经去世的消息[52],在他的自传《沿海旅行——一本我永远不会写的回忆录》的《北京,1957——丁玲》一节里,亚马多依然记得1957年与丁玲未曾结束的关于小说叙事问题的讨论,他悲伤地忆起三十年后访问北京未能与丁玲重逢的遗憾:“在北京饭店,我见到了丁玲的鳏夫,他打开一个遗留的文件夹:里面有泽莉娅1957年拍的照片,这位女作家、保罗和我都在上面;有我写给她的信的复印件,还有那本小说的巴西版。”[53]他将另一本1956年出版的葡萄牙语本《桑干河上》赠给陈明,两本书跨越了三十年时间重逢在陈明的手中,丁玲与亚马多这两位作家,也经历了在中国情形复杂的接受状况[54]。在葡萄牙语本的扉页上,亚马多写道:

丁玲,

伟大的作家,

小说的大师,

生活的创造者,

亲爱的,难忘的朋友。

1987年8月于北京 [55]

亚马多的这份赠言,已然是悼亡之词。

1953年丁玲与若热·亚马多在北京

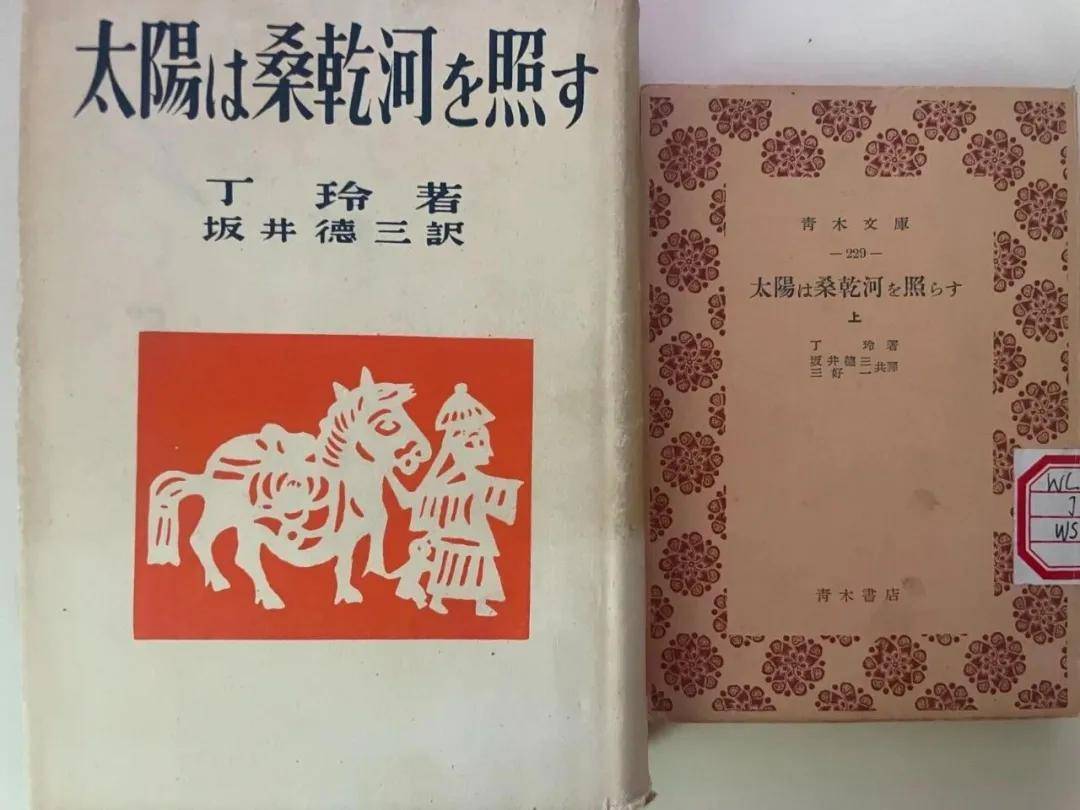

1979年,当《桑干河上》在国内再版时,丁玲写下一篇况味复杂的序言,在小说的众多译者中,丁玲仅提到坂井德三(1901—1973)和金学铁(1916—2001)[56],对曾带给她巨大文学声誉的俄语译者波兹涅耶娃则避而不谈。这种有意为之的省略,似乎是作家对与美国、日本及欧洲邦交正常化的时代政治气氛的解读,也是曾经历“一本书主义”争议后刻意的自我约束。

在中国现代文学馆藏丁玲文献中,有两个版本的日语本《桑干河上》:1953年鸽子书房出版的坂井德三译本(系1951年本的再版)和1955年青木书店出版的坂井德三、三好一译本,后者扉页上有陈明的笔迹:“1980,三好一先生托中日友好访日团带回。”三好一1920年生于大连,1943年毕业于北京华北大学,战后曾负责日中友好协会的组织工作,是中国左翼文学的翻译家和出版家[57],1979年他与夫人三好绫子正在北京养病,读到丁玲发表的序言后,便与丁玲通信恢复联系[58]。

《桑干河上》日语本1953年(左)、1955年出版(右)

金学铁来自朝鲜,曾是上海抗日地下组织“民族革命党”成员,在武汉参加朝鲜义勇队,1940年加入中国共产党,新中国成立后就读于中央文学研究所[59],担任文研所主任的丁玲与他交往密切。直至1981年,年迈的丁玲仍专程前往延吉市探望卧床行动不便的金学铁,足见两人之间有着深厚的情谊[60]。对于坂井德三,丁玲笔下的记录寥寥无几。写于1984年2月的《与日本朋友叙旧》中,年迈的丁玲需要仔细地从记忆中打捞对这位日本翻译家的印象:“这次我从坂井德三的文章中,才知道坂井先生也在桑干河上住过,他还说看见过我,我想那应该是在延安了。一九四四年我住在宝塔山的西侧,而‘日本人民反战同盟’还住在宝塔山的东北边。我们彼此之间是没有来往,但偶尔是可以在山下、路边相遇的。”[61]如此追溯,两人之间的友谊似乎仅建立在共同的延安岁月之上。倒是萧军曾在1946年2月26日的日记中提及坂井德三:“回来有两个日本人在丁玲处等我谈话,一个名叫坂井德三,据说是日本左翼作家,《八月的乡村》由他译成日文……另一个名叫小野泽亘是较年轻的画家。我们谈话中间他给丁玲、我、萧三每人画了一个像。”[62]这次张家口会面应该是坂井德三所说的“看见过”丁玲。坂井德三又名世田三郎,是日本左翼作家、翻译家、日本共产党党员,毕业于早稻田大学英语系,后辞去国立新闻学院院长职务开始写作。他以世田三郎名义出版的讽刺诗集《百万人的笑声》在1936年遭到查禁,随后被日本政府逮捕。出狱后,他逃离日本前往中国。1939年前后,坂井德三在北平伪华北交通职员杂志《兴亚》担任主编。根据日本方面资料介绍,他离开北平前往华北地区,展开农村、劳工和手工业者调研[63],但据其自述,他随日本人民反战联盟前往延安、张家口。坂井德三回国后,加入新日本文学会[64],积极投身于中国文学的译介事业。20世纪50年代,尽管中日之间尚未建交,但两国民间交流密切,1955年5月首个贸易代表团访日,坂井德三与三好一借机委托代表团将礼物和书信转交丁玲[65]。

战后日本逐步认识到美国军队的占领军属性,颓唐的社会风气令日本人对法国的革命小说和中国的抗战文学产生共鸣,一度兴起了阅读中国文学的潮流,并逐步将战后日本的地位与抵抗侵略的中国人民的位置对应起来。据日本学者丸山昇回忆,“1951年,丁玲的《太阳照在桑干河上》在稍有间隔的二月和五月翻译出版了。译者是坂井德三,这本书也相对地受到比较多的阅读”[66]。战后茫然寻找个人与民族出路的日本青年,通过理解丁玲创作前后期的变化,寻找知识分子自我改造的思想路径,希望将个体改造进一步上升至国家民族的革新,这在当时的日本具有一定的代表性。最早翻译《我在霞村的时候》的日本人冈崎俊夫,就从丁玲的作品中体会到被侵略的人民的痛楚,更因这种伤痛源自日本同胞而深感悔恨,从而发现与中国人民一同反对法西斯主义、反思侵华战争的思想契机。

在丁玲获得斯大林文艺奖金后的1953年,坂井德三译本再版。数年间参与、见证战后日本民主运动后,坂井德三对丁玲小说的意义有了更为深邃的洞察,再次撰写了新的更具现实指向性的《后记》。他认为日本农民运动必须从实践出发,并且敏锐察觉到日本农民的革命诉求与社会运动的蓬勃之势,宣称革命的动能正在贫苦农民的灵魂深处暗自涌动、激烈燃烧。坂井德三一再重申丁玲小说能够“连接更多的人群”[67],希望借助这部作品使文学聚焦农民自身的革命力量,让松散、未觉醒的力量凝聚、爆发,使之成为日本左翼知识分子反思与探索本国社会变革路径的重要思想源泉。

坂井德三(1901-1973)

坂井德三在1951年翻译《桑干河上》时撰写的《后记》,丁玲直到20世纪80年代才读到。沧桑艰辛三十载,重返北京的丁玲在异国友人的文字中觅得理解与共鸣,“读过两遍了,心中涌起无限感慨。我不能不回想起这过去了的几十年历史,不能不在记忆中搜索他们的印象”[68]。丁玲“搜索”的既是日本革命友人,更是延安和解放区的历史情境,她赞赏坂井德三认同自己的主体“改造”,认为“他在文章中表现的最重要的是说我的改造,是说文学与生活的关系,这些意见是非常恳切,值得深思”[69]。这句在丁玲手稿中出现、发表时被删去的话,表达了作家内心深处的真实想法——改造自我、反映生活,这种自延安时期就形成的思维方式,是80年代的丁玲依然恪守的文学观。而置身被尘封的历史文化语境里,鲜少有人认真梳理辨析革命文艺的遗产问题,更难有人如此评价或肯定她。因此,昔日的战友和异国远方的读者让丁玲倍感亲切而又百感交集,她产生了给坂井德三回信、与之交谈倾诉的愿望。然而,坂井德三已经去世多年,两人时空错位的对话成为社会主义世界文学未完成的思想命题。

来自丹麦、巴西、日本的几位共产党人跨越冷战的译介实践,既是左翼知识分子情感共同体的具象化,也是社会主义阵营以友情突破文化封锁的重要实践,在文化领域具体表征了毛泽东关于国际统一战线的重要论断。他们和许多“中国人民的老朋友”一道,用个体实践证明了革命友情、政治信仰、文化交流在宏大历史进程中不可忽视的能动价值。“全球南方”正成为理解世界的路径之一[70],尽管其作为结构性集体身份的含义随着“二战”以来南北关系的变化不断演化,但“南方”所代表的反殖民主义和反霸权主义的抵抗文化,仍是战后历史余韵中持久回响的主题。丁玲与她的异国译者的友情,正是这一历史主题的生动注脚。

四、为新中国打开窗口:“中国经验”的普遍性与特殊性

《桑干河上》在社会主义阵营及国际统一战线内的传播,作为新中国文化外交的具体实践,是理解“中国经验”如何被纳入世界话语体系的关键文本。苏联通过系统性的译介策略,将小说塑造为社会主义现实主义的普遍范式,试图验证中国革命与苏联道路的同源性;东欧、亚洲译者的差异化阐释,则凸显了文本在具体历史语境中所能激发的思想潜能。以这种普遍性与特殊性的辩证互动为切入点,可重新审视表征“中国经验”的新中国文学在世界文化秩序中的位置——它既是政治共同体的意识形态黏合剂,也是建构中国主体性的突围路径。

俄、保加利亚、罗马尼亚、捷克、德、波兰、丹麦、日、英、葡萄牙等语种的《桑干河上》译本均有对丁玲和小说内容的介绍,篇幅长短不一,阐释深度各不相同,为丁玲及其作品研究、中国左翼文学的跨语际传播研究提供了重要参照。综而论之,各种译本对丁玲和《桑干河上》的介绍与阐释聚焦在三方面。首先,丁玲的小说为世界提供了认知新中国的窗口。社会主义阵营的《桑干河上》译本序言往往着重关注小说的两个特点。其一,小说打破了西方人对中国的殖民想象,塑造了“新的人民中国”形象。罗马尼亚语译本序言指出:“直到中国人民的解放部队获得历史性胜利之前,罗马尼亚读者只能从那些往往为帝国主义垄断集团效劳的英、美资产阶级作家的游记或报道里了解中国。”[71]这个观点颇有代表性。对欧洲国家来说,地处亚洲的中国“神秘”“落后”,是殖民者和冒险家的乐园,在中国共产党领导下,中国才发生了翻天覆地的变化。保加利亚语本《桑干河上》的前勒口写道:“一个崭新的、自由且民主的中国诞生了,它站在了社会主义和共产主义这一边,为世界和平以及进步力量挺身而出。中国作家丁玲所著的小说《太阳照在桑干河上》适时地满足了人们对了解不断发展变化的中国现实日益增长的兴趣。”[72]德语本前勒口简介与之相似:“只是在中国共产党及其领袖毛泽东的领导下,这个曾饱受国内外剥削者压迫的落后国家,已然变成了自由且强大的中华人民共和国,友谊的纽带由此缔结,这个国家和人民也与我们变得更加亲近了。能够向我们展现中国发展进步的作品之一,便是中国作家丁玲所著的《太阳照在桑干河上》。”[73]其二,小说以农民革命为切入点,将“中国经验”升华为社会主义道路的普遍范式。捷克语本前勒口上,梅拉脱立赫出版社的出版者也表达了对小说的认识,对比了鲁迅笔下的“绝望农民”与丁玲塑造的“觉醒主体”的区别:“她描写了一个中国村庄的真实生活……鲁迅的小说里有不再反抗压迫者的苦涩人物,没有任何成果的希望……中国农民们坚韧不拔、富有韧性,几千年勤劳奋斗,过去从没有人听从他们的声音,现在他们第一次有机会做出自己的决定。丁玲把这样的农民刻画得非常到位。”[74]综而论之,在社会主义阵营的接受视野下,大多数译者都承认,丁玲的小说彻底颠覆了西方殖民视角下的中国形象。当旧中国成为“人民中国”,对于社会主义阵营来说,了解中国是必要的政治议题,而丁玲小说提供了良好的载体,这也构成了社会主义阵营翻译《桑干河上》的内在动因。

丁玲与周扬、老舍在莫斯科参加全苏作家第二次代表大会(1954年)

其次,丁玲通过双重路径具象展现了毛泽东思想。一方面,《桑干河上》展示了土地革命的胜利。中国共产党领导下的土地革命在社会主义国家享有很高的知名度,波兹涅耶娃写道:“作者亲身参加了土地改革工作之后发表的新小说所描写的是实现‘耕者有其田’这一口号时期的盼望已久的胜利果实。这是这位共产党女作家对共产党领袖毛泽东许多号召的答复。”[75]波兹涅耶娃认为,土地革命的艰难使丁玲不得不以复杂的形式加以描写。她指出,丁玲小说呈现了土地革命面临的三重困难,即村干部要克服阻碍发动农民的阶级意识、华北的战争状态对“土改”进程的影响以及农民对中国共产党政治主张的不理解,而小说叙事的复杂,正是对中国“土改”问题的现实呈现。丁玲亲历“土改”的经验为小说增添了真实性。坂井德三和三好一强调,“这部作品是她以自己的农村土地改革实际经验为基础创作的,而非仅仅观察所得,这一点,作品本身便是最好的证明”[76]。他们据此将《桑干河上》视为中国革命的写实记录,赋予其民族寓言的属性。

另一方面,丁玲被视为毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》(以下简称《讲话》)影响下的代表作家。白利德把丁玲的人生和创作历程视为现代中国知识分子的典型,她的早期“作品仅在同样漂泊、探寻的青年小圈子里有影响,最终他们回归到自己出身的人民群众之中”,“毛泽东呼吁作家们密切关注中国人民,尤其是农民,要与他们生活在一起,为他们而创作、写他们的故事。从那之后,她意识到写作必须要以一种能反映人民本身的方式进行。不仅内容要源于人民,写作风格也必须源自人民,源自身边能听到的节奏、声音以及话语”[77]。为波兰语本撰写序言的格热戈日·亚什琴斯基引用《讲话》并指出:“丁玲遵循了这位中国大家庭领导者的这些指示,因而她的作品成了对‘就是要使文艺很好地成为整个革命机器的一个组成部分,作为团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人的有力的武器,帮助人民同心同德地和敌人作斗争’这一论断的现实映照。”[78]因此,丁玲小说也成为社会主义阵营理解《讲话》精神的文学媒介。

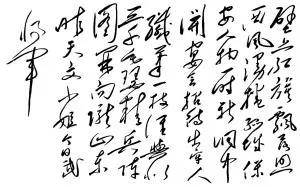

毛泽东赠丁玲诗词手迹

第三,《桑干河上》为世界革命和左翼文学提供了普遍性经验。社会主义文化作为全新的国际主义文化,要求每个社会主义国家“既从自身角度去理解自身,也希望能从跨国的层面被理解,它将自身的参照框架明确地定位在旧的民族国家范畴之外、之上。它必然会在关注特殊性的同时兼顾普遍性”[79]。这种内在的超越性与整体性逻辑,要求各国社会主义文化在注重展现本土性的同时,必须主动挖掘并彰显其经验中蕴含的世界意义。在汉字文化圈里,坂井德三、丸山昇等日本知识分子的看法佐证了亚洲国家从丁玲和《桑干河上》获得的普遍性启示;在东欧,社会主义现实主义、典型人物等分析方式,也为社会主义国家从丁玲及其作品中寻找普遍性经验提供了路径。格热戈日·亚什琴斯基分析了丁玲笔下典型人物的艺术概括力,表示“这样的人物形象可不止在中国为人所知”,“在波兰农民中也不乏这样的人”。根据马克思主义文艺观,文学书写可以对应现实生活,故而,亚什琴斯基进一步判定“每个曾须处理乡村土地所有权问题的国家,每个知晓阶级斗争、劳动人民反抗资本主义剥削者斗争的国家,都能从中找到共鸣”[80]。凭借塑造可以跨越文化壁垒的典型人物与阶级叙事,《桑干河上》将中国革命的具体经验升华为社会主义运动的普遍话语,使本土实践的“特殊性”经由文学形式转化为世界左翼共享的“普遍性”资源。

由于同是社会主义国家,了解同一阵营国家的文化差异,成为发动土地革命、塑造人民主体、发起人民战争、改造知识分子等政治行动之外的必要补充。白利德在“译者注”中耐心地向读者解释中文词汇的拼写规范,表示“大量的典故、习语、表达方式,它们的使用仅限于该国的一小部分地区,还有专门的词以及作者的行文风格等,所有这些本身就使得译者的工作变得困难”,“更困难的是那些描述某种事物或场所的部分,这些事物或场所在我们国家根本不为人知,而且在当前条件下,我们在任何语言中都找不到合适的术语来表达它们,也没办法从捷克斯洛伐克境内的汉语资料中找到对应的表达。……直至现在,中国文学以及欧洲关于中国的文学作品都几乎没有关注过中国乡村的生活”[81]。就欧洲国家而言,巨大的文化差异不仅没有构成社会主义国家之间的隔阂,反而恰好体现了社会主义文化的多元性和丰富性,这意味着社会主义具有广博的文化容量,能够跨越不同地域、种族和文化,这也是丁玲和中国文学在新的“世界文学”中广受欢迎的原因。

余论:一本书的命运的历史偶然与必然

丁玲作品在冷战初期的国际传播,展现了新中国文化外交路径形成中偶然性与必然性的统一。就必然性而言,《桑干河上》的跨国传播根植于社会主义意识形态同源性与社会主义阵营共同的战略需求:在冷战格局初步形成后,以中国共产党领导的土地改革为主题的作品契合社会主义阵营对“中国革命”的阐释期待,而兼具作家与共产党员双重身份的丁玲 ,是国家意志与文学融汇交织的理想载体。

苏联方面设定的文学文体秩序,可以诠释丁玲在新的“世界文学”版图中的位置。根据卡特琳娜·克拉克的研究,斯大林时期的莫斯科被塑造成兼具“文学圣城”(lettered city)与“政治新都”(Fourth Rome)的双重中心[82]。在这里,写作是最高尚的职业,叙事文学被认定为文学中最重要的样式,因为它能够服务于布尔什维克经验的普及和宣传。丁玲和她的长篇小说显然符合这种内在的文化秩序,蒋祖林曾记述1954年丁玲最后一次访苏的情形,她参观的苏联文学馆的最后一个厅陈列着现代外国作家的照片,其中中国作家有鲁迅、郭沫若、茅盾、丁玲等四人[83]。这一细节至少意味着丁玲已经被安置在“世界文学”的中心位置上。正如波兹涅耶娃所言,“作家丁玲的故事对苏联读者来说并不陌生”[84]。1952年,丁玲获得斯大林文艺奖金后,在接受采访时提到《桑干河上》已经在苏联发行50万册[85]。亚什琴斯基在波兰语本《桑干河上》序言中也提到“俄文版的发行量超过了50万册。如今在发行第二版大众普及本”[86]。若加上普及本,俄语本《桑干河上》的实际发行数量远超50万册,仅就丁玲自存的译本序列看,有标注发行量的译本的数量超过12万册,由此可知这本书在当时“世界文学”中的影响力。

从偶然性观之,法捷耶夫等关键人物对《桑干河上》的肯定,波兹涅耶娃译本的及时出版,中国与社会主义阵营文化交往机制初建期的“试水”需求,共同构成了作品走向世界的契机。最终,以《桑干河上》获得斯大林文艺奖金为标志,丁玲在新的“世界文学”中代表社会主义阵营的新方向、代表新中国文学的文化位置,凭借这部作品逐渐清晰起来。

俄、日、葡三个语种译本上的丁玲肖像

新的“世界文学”以苏联为中心,包含“二战”后的社会主义阵营国家,认同苏联社会主义的欧洲、亚洲和拉丁美洲的左翼作家和读者。丁玲自存的16种外文译本及跨国信函,为观察这一时期崭新的文化共同体的建立、交流、互动提供了实证。这些文献不仅是新中国主动参与“世界文学”交流的证明,也反映出社会主义阵营内部试图建立的文化合作机制:这是一种珍视共享前提、倡导文化多元的社会主义文化,是推动跨国交流的实践行动,是通过互译经典作品、共享文学奖项、组织作家互访、跨国发表作品等方式,共同构建的一套超越国界的文化认同体系。

重审这段历史,以微观方式呈现这一新中国文化外交个案,并非为了“神化”某种历史模式,也不是要重温社会主义阵营的文化激情,而是要打开冷战文化结构中的历史褶皱,认识到新中国在文化实践中既要认同并向社会主义文化中心趋近,又要坚持自身文化主体性,从而体认这一过程中的历史张力。本文所揭示的“世界文学”价值正在于其作为动态场域,邀请并组织多元主体参与共建,关注和理解其他文明,在反全球化倾向日益凸显的背景下,为消解文化保守主义提供批判性镜鉴。

(向上滑动启阅)

注释:

[1] 参见《什么是世界和平理事会?(代前言)》,中国人民保卫世界和平委员会编:《世界和平运动文献》,世界知识社1955年版,第1—11页。

[2] 朱子奇:《心灵的回声》,作家出版社1998年版,第277页。

[3] 丁玲1952年获得斯大林文艺奖金、从苏联访问回国后,在文学讲习所对青年作家表示,一定要出一本书来表明自己的实力。1957年,文艺界批判“丁玲、陈企霞反党集团”,“一本书主义”被当作丁玲的罪名之一,认为其因《桑干河上》获得斯大林文艺奖金而滋生资产阶级文艺观,在苏联模式影响下偏离了党的文艺方向。参见徐刚:《文学研究所——文学讲习所》,《新文学史料》2000年第4期。

[4] 丁玲:《致哈萨克族读者——序哈萨克文版〈太阳照在桑干河上〉》,张烔主编,蒋祖林、王中忱副主编:《丁玲全集》第9卷,河北人民出版社2001年版,第212页。

[5] 中国现代文学馆藏《太阳照在桑干河上》初版的扉页上有丁玲笔记题写的“丁玲自存”字样,故本文将涉及文本统称“丁玲自存”。

[6] 本文所引用的13个语种译本,如无转引自其他版本的特殊说明,均为以上丁玲自存本内容,不再标注出版信息。

[7] 感谢励亚的翻译。励亚(Viktoriya Nikolova),保加利亚人,现为东京大学综合文化研究科博士研究生。

[8] 该版本相较1950年精装本,增加由波兰记者、评论家格热戈日·亚什琴斯基(Grzegorz Jaszuński, 1910—2001)撰写的序言《获奖情况》,扉页处标注“斯大林文艺奖金”,是丁玲获得斯大林文艺奖金后由波兰知识与书籍出版社重新出版的,印制较为粗糙。

[9] 参见丁超、宋炳辉著,钱林森、周宁主编:《中外文学交流史》中国-中东欧卷,山东教育出版社2014年版,第357、388页。

[10][36] 参见姚明强:《丁玲作品外文版本(单篇)编目》,孙瑞珍、王中忱编:《丁玲研究在国外》,湖南人民出版社1985年版,第550—553页,第547—552页。

[11] Ting Ling, Il sole splende sul fiume Sangkan, trans. Francesco Saba Sardi, Milano: Feltrinelli Editore, 1957. 译自英语本《桑干河上》。

[12][14][16] 丁玲:《与苏联作家协会法捷耶夫等谈话情况汇报》,《丁玲全集》第9卷,第362页,第363页,第366页。

[13] 丁玲:《法捷耶夫同志告诉了我些什么》,《欧行散记》,人民文学出版社1951年版,第61—62页。

[15] 李向东:《有关〈桑干河上〉出版的一点新资料——读陈明致丁玲的两封信》,《新文学史料》2003年第3期。

[17] 丁玲:《关于国际民主妇联理事会执委会决议的传达报告》,《丁玲全集》第9卷,第380—381页。原为丁玲1950年9月15日在全国妇联理事会执委扩大会议上的讲话。

[18][21] 丁玲:《〈旗帜〉杂志编辑部给我的鼓励》,《欧行散记》,第89—100页,第99页。

[19] 丁玲:《〈太阳照在桑干河上〉俄译本前言》,《丁玲全集》第9卷,第47页。

[20] 李明滨、查晓燕:《中外文学交流史》中国-俄苏卷,第265页。

[22] 感谢首都师范大学外国语学院刘文飞教授,他在16位作家的签名中辨认出文中列出的12位作家。

[23] 参见朱子奇:《永不消逝的春天——悼念丁玲》,《飞向世界》,湖南文艺出版社1989年版,第228页。

[24] 王秀涛:《世界青年联欢节:文化冷战与当代中国文艺发生的“世界时刻”》,《中国现代文学研究丛刊》2023年11期。

[25] 周丽娟:《戏曲:新中国的文化使命》,《光明日报》2022年10月28日。

[26] 中国现代文学馆藏丁玲文献《DXDX009303致普实克》。

[27][32] 雅罗斯拉夫·普实克:《〈丁玲选集〉捷克文版后记》,刘明国译,《丁玲研究在国外》,第91—92页,第92页。

[28][29][77] Augustin Pal????t, “Ting⁃Ling”, Ting Ling, Na řece Sang⁃kan, trans. Augustin Pal????t, Praha: Melantrich, 1951, s. 19, s. 16, s. 14, 17.

[30] 贺桂梅:《丁玲主体辩证法的生成:以瞿秋白、王剑虹书写为线索》,《中国现代文学研究丛刊》2018年第5期。

[31] 徐宗才:《捷克汉学家(七)》,《中国文化研究》1997年第1期。

[33] 丁超、宋炳辉:《中外文学交流史》中国-中东欧卷,第358页。

[34][35][79] Nicolai Volland, Socialist Cosmopolitanism: The Chinese Literary Universe, 1945-1965, New York: Columbia University Press, 2017, p. 153, p. 3, p. 11.

[37] 中国现代文学馆藏丁玲书信中的海外信件均经由文联、对外文协等机构译审留存。本文的海外信件译文,如无特殊标注,均出自丁玲保存的官方机构译信。

[38] 原信系一封电报,没有年份信息,仅有日期4月11日。中国现代文学馆藏丁玲文献《DXDX010098西蒙诺夫致丁玲》。

[39] 中国现代文学馆藏丁玲文献《DXDX010062真理报驻华记者魏索润夫致丁玲》。

[40] 中国现代文学馆藏丁玲文献《DXDX010063科热夫尼可夫致丁玲》。

[41] 中国现代文学馆藏丁玲文献《DXDX010074M·阿沪列金致丁玲》,阿沪列金即阿伯列金。

[42] 中国现代文学馆藏丁玲文献《DXDX010064米·阿伯列金致丁玲》。

[43] 丁玲:《访苏汇报》,《丁玲全集》第9卷,第387页。

[44] 毛泽东指出:“……在国外,联合世界上以平等待我的民族和各国人民,共同奋斗。这就是联合苏联,联合各人民民主国家,联合其他各国的无产阶级和广大人民,结成国际的统一战线。”(毛泽东:《论人民民主专政(一九四九年六月三十日)》,《毛泽东选集》第四卷,人民出版社1991年版,第1472页)

[45] 根据丹麦汉学家魏安娜(Anne Benedicte Wedell⁃Wedellsborg)提供的信息,艾瑞克·霍尔斯科尔翻译了一些俄苏文学作品,于1974年获丹麦作家协会翻译组丹麦翻译联盟荣誉奖项。参见https://danskforfatterleksikon.dk/1850bib/herikhorskjaer.htm。

[46] Erik Horskjær, “Forfatterinden Tsing Ling”, Tsing Ling, Sol over Sankiang Floden, trans. Erik Horskjær, København: Forlaget Tiden, 1950.

[47] 郭元增:《亚马多——巴西著名的“平民作家”》,《拉丁美洲研究》2002年第1期。

[48] 原文为葡萄牙语,此系北京大学外国语学院樊星的翻译。

[49] 竖线为原文所有,意义不明。

[50] 此系丁玲自存的书信,应是1956年由中国作家协会组织翻译的。由于翻译者的错误,按英语拼读法把Jorge译为乔奇(中国现代文学馆藏丁玲文献《DX00011381乔奇·阿马多致丁玲信》)。

[51] 樊星:《隐形的巴西:从若热·亚马多在中国的译介说开去》,《文艺报》2016年2月24日。

[52] Zélia Gatai, “Três Viagens à China-III”, Correio Braziliense, 20 de outubro de 1987。由樊星译为中文。

[53] Jorge Amado, Navegação de Cabotagem: Apontamentos para um Livro de Memórias que Jamais Escreverei, Rio de Janeiro: Record, 1992, p. 464. 由樊星译为中文。

[54] 参见林一安《幸运的亚马多》:“像几乎所有的外国作家一样,聂鲁达、亚马多他们二位在中国也饱受‘文革’鬼火的炙烤,还背上了‘反华资产阶级作家’的恶名。”(《中华读书报》2011年3月2日)

[55] 原文亚马多写的是1986年,但是同一页的扉页上中文译者写的是1987年,根据史料记载,亚马多此次访华时间是1987年而非1986年。

[56] 丁玲:《〈太阳照在桑干河上〉重印前言》,《丁玲全集》第9卷,第99页。

[57][64] 坂井德三、三好一「譯者略歷」(丁玲著,坂井德三、三好一共譯『太陽は桑乾河を照らす』青木書店,1955年)。

[58] 丁玲:《致三好一夫妇》,《丁玲全集》第12卷,第123页。

[59] 金虎雄:《朝鲜族文学家金学铁的人生经历与文学世界》,《民族文学研究》2005年第4期。

[60] 杨桂欣:《我所接触的暮年丁玲》,中国广播电视出版社2004年版,第62页。

[61] 中国现代文学馆藏丁玲文献《DGDG002337与日本朋友叙旧》。“日本人民反战同盟”应为“在华日人反战同盟”。

[62] 萧军:《四十年代(续)》,《萧军全集》第19卷,华夏出版社2008年版,第729页。

[63] 戸塚麻子「坂井徳三『北京の子供』と児童文学——日本占領下北京の日本語」(『教育研究実践報告誌』第1巻第1号,2017年)165-174頁。

[65] 随信两人赠予丁玲一只“日本古有的‘卡斯利’织法”的手提包。三好一是草明《原动力》的译者,“趁贵国通商代表团来日”,他也托康大川把同样的手提包转交作家草明。参见中国现代文学馆藏丁玲文献《DXDX010052坂井德三、三好一致丁玲》《DXDX005773三好一致草明》。

[66] 丸山昇:《战后50年——中国现代文学研究的回顾》,吴俊编译:《东洋文论——日本现代中国文学论》,浙江人民出版社1998年版,第16页。

[67] 坂井德三「あとがざ」(丁玲著,坂井德三訳『太陽は桑乾河を照す』ハト書房,1953年)469頁。由中国社科院大学文学院吴鹏译为中文。

[68] 中国现代文学馆藏丁玲文献《DGDG002337与日本朋友叙旧》,此处引用是丁玲笔迹,为黑色钢笔笔迹,其他蓝色圆珠笔笔迹为陈明字迹。

[69] 中国现代文学馆藏丁玲文献《DGDG002337与日本朋友叙旧》。

[70] 参见殷之光:《“全球南方”与新型全球化》,《人民论坛·学术前沿》,2023年第23期;杨慧:《“全球南方”的兴起、分化与中国的选择》,《外交评论》2024年第2期。

[71] 维奥莱塔·嘉努、约尼尔·嘉努:《〈太阳照在桑干河上〉罗马尼亚文版序言(节译)》,任远译,《丁玲研究在国外》,第34页。

[72] Дин Лин, Слънце над река Санган, пр. Александър Бегажев, София: Профиздат, 1949.

[73] Ding Ling, Sonne über dem Sanggan, übers. Arthur Nestmann, Berlin: Dietz Verlag, 1952.

[74] Ting Ling, Na řece Sang⁃kan.

[75] Л. 波兹德聂耶娃:《〈太阳照在桑干河上〉俄译本序言(节译)》,曹万生译,《丁玲研究在国外》,第32页。

[76] 坂井德三、三好一「解説 丁玲について」(丁玲著,坂井德三、三好一共譯『太陽は桑乾河を照らす』)231頁。

[78][80][86] Grzegorz Jazuński, “Przedmowa”, Ting Ling, Słońce nad rzeką Sanghan, trans. Tadeusz Żeromski, Warszawa: Książka i Wiedza, 1952, s. 9, s. 8, s. 8.

[81] Augustin Pal????t, “Poznámka překladatele”, Ting Ling, Na řece Sang⁃kan, s. 352-353.

[82] Katerina Clark, Moscow, the Fourth Rome: Stalinism, Cosmopolitanism, and the Evolution of Soviet Culture, 1931-1941, Cambridge: Harvard University Press, 2011, p. 78.

[83] 蒋祖林:《丁玲传》,人民文学出版社2015年版,第369页。

[84] Л. Позднеева, «Предисловие» // Дин Лин, Солнце над рекой Сангань, пер.Л. Позднеева, Москва: Издательство иностранной литературы, 1949, с. 10.

[85] 此时丁玲正在莫斯科访问,这个颇为可观的数字应出自当时苏联的统计(《丁玲就荣获斯大林奖金发表谈话 感谢苏联人民对中国作家和人民的鼓励和帮助》,《人民日报》1952年3月18日)。

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM