引言

进入21世纪,资本主义生产方式的矛盾加剧。首先,在经济方面,2007—2008年爆发了前所未有的全球金融危机。随后,2008—2009年的大衰退(1930年代以来最严重的经济衰退)接踵而至。其次,资本主义对利润的贪婪渴求导致了新冠疫情大流行。无序的城市化、能源和矿产的过度开采以及工业化养殖引发了环境问题,最终导致了数千年来被锁定在偏远地区动物体内的危险病原体被释放。同时,全球变暖的噩梦也即将降临到所有贫困和脆弱的人群身上。最后,在经济萧条时期,资本家之间的利益斗争渗透着地缘政治矛盾。帝国主义列强与一些抵制帝国主义集团的经济体之间的竞争加剧。因此,在21世纪,从伊拉克到阿富汗、再到也门和乌克兰,地缘政治冲突越来越多地通过战争的形式表现出来。

经济

2008年以来,主要的资本主义经济体一直处于长期萧条之中。我们可以区分一下经济学家所说的衰退和萧条。19世纪初以来,在资本主义生产模式下,每隔8—10年就会出现一次具有周期性和反复性的衰退,而每次衰退过后,资本主义生产都会复苏并持续扩张数年,然后又重新陷入新的衰退。

1890年代之前,所有的经济衰退通常都被称为“萧条”。后来,为了避免唤起令人不愉快的记忆,人们创造了“衰退”一词。主流经济学将一个经济体的实际国内生产总值(GDP)连续两个季度萎缩定义为“衰退”。根据美国国家经济研究局(NBER)公布的数据,自1825年以来,美国11次经济衰退的平均持续时间都约为11个月。而在战后时期,每次衰退之间的间隔平均约为6年,低于美国国家经济研究局认定的33个循环之间的平均间隔时间。

然而,经济萧条则不相同。萧条是指当前的经济增长速度远低于其以前的产出率(总产出和人均产出),且低于其长期平均水平。这意味着就业和投资额远低于峰值和长期平均水平。最重要的是,这也意味着,各经济体中资本主义部门的盈利能力总体上仍低于大萧条之前的水平。资本主义经济非但没有走出衰退,反而在相当长的一段时间内保持产出、投资和就业增长率都低于以往的低迷状态。

到目前为止,现代资本主义已经出现了三次萧条(相对于周期性和反复性的经济衰退)。第一次是在19世纪末(1873—1893年);第二次是所谓的大萧条时期(1929—1940年);第三次是21世纪初的大萧条(2008—?)。所有这些都始于严重的衰退(1873—1879年,1929—1932年,2008—2009年)。

当资本主义周期的下行阶段同时出现时,萧条(而不是衰退)就会出现。在创新集群周期成熟且“饱和”时,在世界生产和大宗商品价格进入下降阶段(通货膨胀减缓,甚至转变为通货紧缩)时,在建筑和基础设施投资周期下降时,最重要的是,在盈利周期处于下降阶段时,萧条便如期而至。上述不同周期的同时出现每60到70年才发生一次,这就是当前的长期萧条如此严峻的原因。

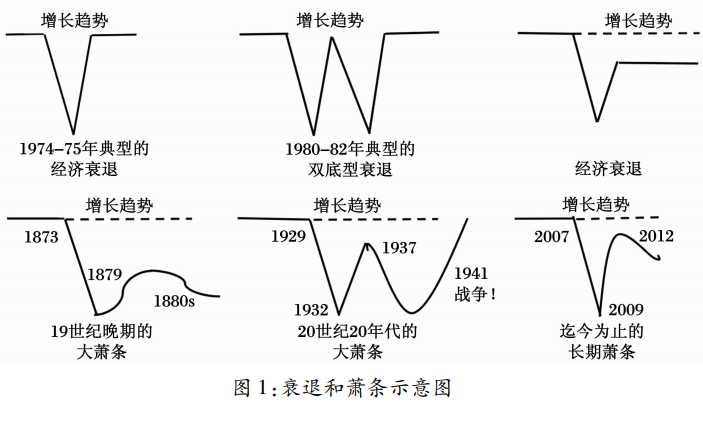

经济衰退和随之而来的复苏可以是V型的,如具有代表性的1974—1975年;也可以是U形的;甚至可以像1980—1982年的双底衰退那样呈W形。而萧条则更像是一个反向平方根符号,它以趋势增长率开始,在最初的深度衰退中下降,然后出现看似V形的复苏,但随后在低于前一趋势线的一条线上趋于平稳。(见图1)在经济萧条时期,危机前的增长趋势在10到15年、甚至20年内都无法恢复。

在当前的长期萧条中,最初的衰退,即大衰退,只持续了18个月。在大衰退开始后的10年里,过去的实际GDP增长趋势并没有得到恢复。从这个意义上说,这是一场萧条。

在21世纪的长期萧条中,我们可以找出资本主义一些关键的矛盾。其中一个矛盾是资本主义生产和投资的周期性和反复性衰退,导致发达资本主义北方国家的数百万人和贫穷的资本主义南方国家的数十亿人在就业、收入和生计方面遭受巨大损失。

实际GDP的增长包括生产率的增长和就业的增长。前者显示了每名就业工人的新价值的变化,后者显示了额外就业工人的数量。

主流的新古典主义经济学观点认为,这些组成部分是独立的,对经济而论是外生的。技术进步和人口增长是资本主义生产进程中的自变量。马克思主义的观点则正好相反,认为它们是内生的。在马克思主义经济学中,就业增长并不取决于人口增长本身,而是取决于资本主义经济部门对劳动力的需求。资本主义投资是决定性变量,就业是因变量。随着投资的增长,资本积累有可能对就业有利,但随着机器和技术(机器人)的发展、进而取代劳动力,资本积累也可能对就业不利。

生产率的增长实际上是投资增长的另一面。资本积累旨在通过引进提高生产率和相对剩余价值的新技术来提高利润率。资本主义生产进程中的缺陷在于追求更高的生产率以削弱竞争对手,导致了利润率下降的趋势。而随着时间的推移,这种趋势必然会影响到剩余价值率的上升,以及其他对这种趋势起反作用的因素。这就导致了盈利能力危机,而要解决这个危机,只能靠经济衰退和现有资本的贬值以重新开始积累、增长的过程。

全球生产率增长正在放缓。生产率增长数据表明,资本主义(至少是发达资本主义经济体)提高生产率的能力正在减弱。因此,资本家削减了“实体经济”中的资本积累率,并试图在金融和房地产投机中寻求超额利润。

新古典主义经济学喜欢使用一种更复杂的生产率衡量方法,即全要素生产率(TFP)。据说这是衡量从“创新”中获得的生产力的标准。事实上,这只是实际GDP增长与劳动生产率和资本投入之间差距的剩余部分。美国商务会议委员会(US Conference Board)发现,2010年全球经济的TFP降至零,这表明“资源优化配置和使用效率陷入停滞”。主要资本主义经济体的TFP的增长一直处于下滑状态。

不平等和贫困

在以劳动生产率衡量的生产力增长下降期间,全球贫困率仍然高得惊人,国际间及国家内部的收入、财富不平等程度也普遍较大。

世界各地人均财富的巨大差距依然存在。平均而言,经济合作与发展组织(OECD)成员国在2018年出生的个人一出生就隐含着62278美元的财富,而对于出生于低收入国家的个人来说,这一金额估计只有11462美元。

在七国集团(G7)经济体中,人均财富大约是一些所谓“新兴经济体”的6倍。帝国主义集团与其他国家之间的财富差异是巨大的。以美国、俄罗斯和乌克兰为例,美国的人均财富是俄罗斯的5倍,而俄罗斯的人均财富则是乌克兰的3倍多——这或许是衡量各国相对实力的一个指标。

根据《世界不平等报告》的调查显示,“经过三年的贸易和金融全球化,全球不平等现象仍然非常明显:今天的不平等与20世纪初西方帝国主义鼎盛时期差不多”。在截至2021年的过去40年里,世界在收入和财富方面变得更加不平等。尽管上述报告指出,自冷战结束以来,各国之间的不平等现象有所减少,但由于新冠疫情的影响,过去两年大多数国家内部的不平等现象加剧,甚至变得更加明显。

个人财富的全球集中已达到极端水平。据《世界不平等报告》显示,世界上最富有的10%的成年人拥有大约60%—80%的财富,而最贫穷的世界半数人口仅拥有不到5%的财富。这与瑞士瑞信银行每年对全球财富不平等进行的另一项重要调查的结果相似。该报告发现,全世界有1%的成年人拥有了全世界45%的财富,而近30亿人却一无所有。

真正的财富集中涉及生产资本、生产资料和金融的所有权三个方面。大资本(金融和商业)控制着全世界的投资、就业和金融决策。据苏黎世联邦理工学院的研究数据显示,147家大公司通过相关联的股份共同控制着全球网络中40%的财富。737家公司控制着全球80%的财富。

虽然财富不平等高于收入不平等,但后者仍然很高。《世界不平等报告》指出,目前,全球最富有的10%人群的收入占全球总收入的52%,而最贫穷的50%人群的收入仅占全球总收入的8%。平均而言,来自全球收入分配前10%的个人在2021年的年收入为12.21万美元,而全球收入分配中最贫穷的50%人群的人均年收入仅3920美元,是前者的1/30!

事实上,目前世界上最贫穷的50%人群所占的收入份额大约是1820年的一半,当时西方国家与其殖民地之间还没有出现巨大的差距。换言之,帝国主义的崛起导致了全球范围内收入不平等的加剧。进入21世纪,贫富差距明显加剧。在1995—2001年间,世界上最富有的50个人的财富以每年9%的速度增长,最富有的500个人的财富以每年7%的速度增长,而同期,平均财富增长率仅为3.2%,还不到上述增长速度的一半。自1995年以来,在过去25年中最富有的1%人群获取了全球新增财富总量的38%,而最贫穷的50%人群仅获取了2%。最富有的0.01%的成年人的个人财富份额从1995年的7.5%增加到现在的11%。亿万富翁人口的比例从1%增加到3.5%。

过去两年的新冠疫情大流行更是加剧了不平等。在新冠疫情大流行的第一波浪潮中,全球亿万富翁的财富增长了3.7万亿美元。这一数额几乎相当于新冠疫情暴发前世界各国政府在公共卫生方面的年度支出总额——约4万亿美元。而在同一时期,世界各地又有1亿人因新冠疫情而陷入了极度贫困。

这就涉及到了贫困问题。全球数十亿人的贫困仍然是常态,且几乎没有改善的迹象,而财富和收入的不平等也在加剧。全球贫困水平的有限改善主要得益于中国的收入增加,而生命质量和寿命的提升皆源于科学和知识的应用,包括国家在教育、污水处理、清洁水、疾病预防和保护、医院以及更好的儿童发展方面的支出。这些不是来自资本主义,而是来自公共福利。几乎没有迹象表明,在帝国主义引导下的外围经济体有希望缩小与帝国主义集团之间的收入差距。全球再分配计划是远远不够的。根据世界银行的研究,消除贫困需要100年的时间,且需要贫困国家的国内生产总值增加173倍。结论必然是,在资本主义制度下,穷人将永远与我们同在。

纽卡斯尔大学的彼得·爱德华(Peter Edward)在其2006年的一篇论文中使用“道德贫困线”(ethical poverty line)概念计算得出的数据表明,为了使人类的预期寿命略高于70岁,人们需要的贫困线水平大约是现有贫困线的2.7至3.9倍。这意味着,当前约有42亿人生活在贫困之中。或者说,在过去的35年中,贫困人口的数量增加了10亿。即使按每天1.25美元的极低门槛水平而论,虽然没有达到过去25年世界总人口的增长幅度,贫困人口的数量也在不断增长。即便如此,这些乐观的专家们的所有论据也都是基于中国平均收入的显著提高(印度的人均收入较低)。

除中国外,大多数地区的总贫困率将保持不变,且撒哈拉以南非洲的贫困率将大幅上升。此外,根据世界银行的统计,一个低收入国家的贫困人口在2010年平均每天的生活费为78美分,相比1981年的74美分,几乎没有任何改善。2020年,全球贫困人口(每天生活费低于1.90美元)增加了9700万,这是自亚洲金融危机以来全球贫困人口的首次净增长。皮尤研究中心(Pew Research Center)的研究发现,新冠疫情的流行又导致1.31亿人陷入了贫困之中。这些贫困人口不是农民,而是城市居民,且他们往往受过良好的教育。

环境

资本主义面临着一个由自己造成的阻碍了其扩张甚至是生存的新障碍。这就是贪婪的资本主义生产对地球造成的无法弥补的破坏,以及温室气体导致的全球气候变暖形势的加剧。

联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)召集数百名气候变化领域的科学家共同起草了一份关于地球气候状况的全面分析报告,并对地球的未来进行预测。该委员会的最新报告将“以燃烧化石燃料为首的人类活动是导致20世纪中叶以来气候变化的主要原因”的可能性的估值提升到了“极有可能”。

人为因素导致气候变化的证据越来越多。气温升高、海平面上升和极端天气形成的潜在灾难性影响将对地球上最贫穷和最脆弱的人们造成巨大伤害。但是,如果人类有计划地开展活动,并适当考虑到自然资源的保护以及对环境和公共健康的广泛影响,那么工业化和人类活动就不会造成上述危害效应。显然,在资本主义制度下,这似乎是不可能的。

早在欧洲工业化早期,马克思就强调了资本主义生产方式对环境和生态的影响。他指出,“资本主义农业的任何进步,都不仅是掠夺劳动者的技巧的进步,而且是掠夺土地的技巧的进步,在一定时期内提高土地肥力的任何进步,同时也是破坏土地肥力持久源泉的进步”,“因此,资本主义生产发展了社会生产过程的技术和结合,只是由于它同时破坏了一切财富的源泉——土地和工人”。

现在有确凿的证据表明,环境破坏与新冠疫情等致命疾病日益增多之间存在着密切的联系。据估算,为了种植棕榈树、建造畜牧场、开采石油,为通往矿山、矿藏提供便捷通道,每年有数千万公顷的雨林和其他自然环境被推土机推平。这使得植被和野生动物遭到大范围破坏,而这些植物和野生动物又是无数种并不为科学所知的病毒和细菌的宿主。这些微生物会意外感染新的宿主,如人类和家畜,这类事件被称为溢出效应。

资本主义生产模式下的逐利性打破了人类活动与自然之间的必然联系。问题不在于“非法伐木、开垦和开采矿产”或野生动物交易市场,它们只是资本主义制度下生产力扩张的表现,资本主义积累的极不平衡的发展才是根本原因。

140多年前,恩格斯指出了土地私有化、利润驱动和自然退化是如何并行的。“土地是我们的一切,是我们生存的首要条件;出卖土地,就是走向自我出卖的最后一步;这无论过去或直至今日都是这样一种不道德,只有自我出让的不道德才能超过它。最初的占有土地,少数人垄断土地,所有其他的人都被剥夺了基本的生存条件,就不道德来说,丝毫也不逊于后来的土地出卖。”一旦地球被资本商品化,它就会像劳动力一样受到剥削。

IPCC在其报告的《决策者摘要》中明确指出,气候变化和全球变暖“无疑是由人类活动造成的”。但是,气候变化应该归因于全人类,还是归因于拥有、控制和决定我们未来的那部分人的身上?当然,为了给生产、取暖和运输提供能源,任何一个缺乏科学知识的社会都会开发化石燃料。但是,一旦人们清楚地认识到碳排放正在破坏地球,那么,还有哪个社会会在没有任何控制措施的情况下继续扩大化石燃料的勘探和生产,而不去保护环境,也不去寻找不损害地球的替代能源呢?

事实上,科学家们早在几十年前就已经对这些危险进行过预警。核物理学家爱德华·泰勒(Edward Teller)早在1959年就警告石油行业,其产品最终将对人类文明产生灾难性影响。埃克森(Exxon)或英国石油(BP)等主要化石燃料公司明知道后果是什么,却选择隐瞒证据,什么也不做——就像烟草公司对吸烟的态度一样。正如IPCC报告所述,碳排放对地球造成损害的科学证据,与吸烟对健康造成的损害一样无法否认。然而,由于环境不能成为盈利的障碍,所以资本主义对上述危险几乎或根本没有采取任何措施。

IPCC将其掌握的大量数据提炼成一份报告,它希望这份报告是无可辩驳、令人震惊的,且足以促使人们做出更彻底的改变。报告还提出了不同的设想,以说明全球气温何时会达到所谓的《巴黎协定》的目标,即努力将全球气温控制在比工业化前的平均水平高1.5摄氏度。共享社会经济路径(SSP1-1.9)是最主要的设想。按照该设想,如果净碳排放量减少,那么最迟将在2040年达到1.5摄氏度的目标,2060年之前达到本世纪末降至1.4摄氏度的目标。但这是关于21世纪全球变暖的速度和强度的五种情况中最乐观的一种,而且这也已经够糟糕了!其他设想则更为悲观,在达到SSP5-8.5顶峰时,全球气温将在2100年上升4.4摄氏度,并将继续上升。

即使气温仅上升1.5摄氏度,我们也可以看到海平面将上升2至3米,出现极端高温天气的可能性将增加4倍左右。强降雨的概率将增加1.5倍,降雨量将增加10%左右。其中许多变化已不可逆转,如海平面上升、北极冰川融化以及海洋变暖和酸化。IPCC的科学家表示,大幅减少碳排放量可以避免更严重的气候变化,但不会让世界回到过去较为温和的气候模式。即使我们假设到2050年之前可以实现SSP1-1.9的目标,但全球自1960年以来累计的二氧化碳排放量仍比目前的1.2万亿吨二氧化碳排放量高出1/3。这将使大气中的二氧化碳含量超过500ppm,比工业化前的水平高66%。这一路径意味着,到2050年,全球气温将上升1.8摄氏度,而不是1.5摄氏度。

这意味着,干旱和洪涝事件将比目前预测的更为严重,并将因此造成更为巨大的痛苦和日益严重的经济损失——按照目前的发展轨迹,全球GDP将损失10%—15%,贫困的全球南部地区国家的损失将达到20%—30%。

IPCC主席李会晟(Hoesung Lee)直言不讳地指出:“人类引起的气候变化,包括更频繁和更强烈的极端事件,已经对自然和人类造成了广泛的不利影响以及相关损失和损害,超出了自然气候变化的范围。随着自然和人类系统超出其适应能力,极端天气和极端气候的增加还将带来一些不可逆转的影响,但是人类在适应性方面所做出的部分努力降低了系统脆弱性。”李会晟明确表示:“现在是停止化石燃料勘探的时候了,化石燃料正在摧毁我们的星球。不强硬的折中政策不再是一种选择。”然而,仅仅停止化石燃料勘探就刚好属于不强硬的折中政策。因为要达成《巴黎协定》,世界必须在未来30年内达到每年消除535亿吨二氧化碳排放量的目标。

问题是,在过去的100年里,是“西方”——成熟的资本主义经济体,在大气中排放了大量危险的二氧化碳和其他气体,而这些国家在解决气候危机方面作出的努力最少。目前,大约1/3的温室气体排放来自欧洲,1/4来自美国。具有讽刺意味的是,碳排放的主要贡献者从全球变暖中受益,因为这些成熟的资本主义(帝国主义)经济体主要位于寒冷的气候地带。

全球北方国家(欧洲、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、以色列和日本)占导致气候崩溃的总排放量的92%。与此同时,全球南方,包括亚洲、非洲和拉丁美洲在内的整个大陆,仅占“超额排放”的8%。而这些国家中的大多数国家,包括印度、印度尼西亚和尼日利亚,仍在其合理的排放量范围内。更糟糕的是,气候崩溃的影响不成比例地落在南方国家的身上,这些国家遭受了气候变化引发的绝大多数损害和死亡的不利后果。

发表在《自然》杂志(Nature)的一篇研究论文发现,二十国集团(G20)国家在2020年和2021期间在经济刺激措施上花费了14万亿美元,但其中只有6%用于减排领域。据投资银行摩根士丹利预计,实现充分的减排需要耗费约50万亿美元,替换化石燃料累计需要约20万亿美元的投资。到2050年,太阳能、风能和水力发电将需要14万亿美元的投资以提供全球80%的电力,电动汽车的普及则需要11万亿美元的投资来建造工厂等基础设施,并开发电池技术。像乙醇这样的生物燃料在未来的全球交通运输中可能与氢燃料一起发挥重要作用,并最终可能推广运用到飞机上,但要开发这种燃料还需要2.7万亿美元的投资。碳捕获和储存可能在能源转换中发挥关键作用,但其技术发展还需要2.5万亿美元的投资。50万亿美元的指标与各国花费了6年的时间才凑齐的1000亿美元形成了鲜明的对比。

在开采和提炼替代燃料还需要更多化石燃料能源的情况下,转向“清洁能源”还任重而道远。世界上所有的电池、太阳能电池板和风车在短期内都不会降低对化石燃料的需求。商用和客运内燃机车需要使用大量的钢材,而电动汽车使用的金属种类更多,价格也更贵。此外,电动汽车所需的电池依赖于锂和镍等材料,这些材料的加工需要大量的电力和化学成本。所有这一切都意味着要生产更多的化石燃料,以开采更多的金属。

碳定价和碳税等市场解决方案无法实现减排。市场解决方案是行不通的,因为资本投资于缓解气候变化的领域是无利可图的。“生产性资本和基础设施方面的私人投资面临高昂的前期成本和巨大的不确定性,而又始终无法为这巨大的不确定性作价。向低碳经济转型的投资还面临着重大的政治风险、流动性不足和回报的不确定性,这既取决于减排的政策及方法,又取决于难以预料的技术进步因素。”我们无法通过市场定价机制或更先进的科技来拯救地球和所有生活在地球上的物种。

为了阻止全球变暖,我们不仅需要先进的新技术,还需要逐步淘汰旧的化石燃料技术。我们需要全球性的计划,将投资引导到社会确实需要的领域,如可再生能源、有机农业、公共交通、公共供水系统、生态修复、公共卫生、优质学校等。此项计划还可以通过建设最基本的基础设施、卫生系统、公立学校和医疗保健,将资源从北方不擅长和有害的生产转移到南方发展中国家,使全世界的发展达到均衡。但这样的计划需要公众拥有和控制化石燃料公司以及其他关键能源和食品部门。若无法保证这一点,该计划就无法实施。

随着乌克兰危机的持续,我们应牢记,温室气体的最大排放者是军队。美国军队是世界上最大的石油消费者,因此美国军队也是全球最大的温室气体排放者之一。五角大楼每年的温室气体排放总量超过5900万公吨二氧化碳当量。如果将它比作一个国家,美国军队将是世界上排放量大于葡萄牙、瑞典或丹麦的第47大排放国。

为了确保美国在世界各地石油和化石燃料资源方面的利益,美国军队持续扩张。战争代价项目(Cost of Wars Project)组织的研究发现,仅伊拉克、阿富汗、巴基斯坦和叙利亚与战争有关的活动的二氧化碳总排放量估计就超过4亿公吨。因此,全球变暖和化石燃料的勘探、生产、提炼与军费开支密不可分。战争和不断增加的军备开支不仅残害人民、摧毁生命和家园,还加剧了席卷全球的气候灾难。世界和平不仅能拯救生命和生计,还有助于拯救地球和自然。

自然科学可以帮助我们了解正在发生的事情。正如恩格斯所说,“事实上,我们一天天地学会更正确地理解自然规律,学会认识我们对自然界习常过程的干预所造成的较近或较远的后果”,“而这种事情发生得越多,人们就越是不仅再次地感觉到,而且也认识到自身和自然界的一体性,那种关于精神和物质、人类和自然、灵魂和肉体之间的对立的荒谬的、反自然的观点,也就越不可能成立了”。同时,恩格斯还指出:“但是要实行这种调节,仅仅有认识还是不够的。为此需要对我们的直到目前为止的生产方式,以及同这种生产方式一起对我们的现今的整个社会制度实行完全的变革。”

首先,也是最重要的一点,仅仅结束世界各国政府对化石燃料行业的政府补贴和融资是不够的(目前仍在继续)。相反,必须制定一项全球计划,逐步淘汰化石燃料能源生产。当然,如果不把化石燃料公司纳入公有制,一个能够成功阻止全球变暖的计划将无法奏效。

其次,需要公共投资来发展碳提取技术,以减少现有的碳排放量。IPCC表示,通过消除大气中大量的二氧化碳来实现净零排放“有可能减缓气候变暖”,但二氧化碳去除技术“还没有准备好”达到发挥作用所需要的规模,而且大多数“都有不良副作用”。换句话说,私人投资迄今未能实现这一目标。

全球经济发展“去碳化”在技术和财政上都是可行的。这需要每年将约占全球GDP2.5%的资金投资于全面提高能效标准的领域,并大规模扩大清洁能源的供应,以便在2050年前实现零排放。与未来数百万人的收入、就业、生活和生存环境的损失相比,这一成本是微不足道的。批评者可能会说,通过公有制和全球投资计划来终结化石燃料生产是乌托邦。但是,国际货币基金组织和欧盟所倡导的碳定价和税收的市场化解决方案,即使在全球范围内实施,也不会奏效——而且这也并不会发生。

地缘政治

资本主义不可能在全球范围内和谐、均衡地发展。相反,资本主义是一个充满了价值规律和利润动机所产生的矛盾的系统,其中一个矛盾就是资本主义制度下发展不平衡的规律。当经济形势变得艰难时,强者就开始吞噬弱者。

正如马克思曾经说过的那样:“……竞争实际上表现为资本家阶级的兄弟情谊,使他们按照各自的投资比例,共同分配共同的赃物。”有时候,兄弟之间情同手足,全球化不断扩大,就像20世纪末那样;有时候,它们相互敌视,全球化逐渐衰落,就像在21世纪一样。在马克思主义理论中,“全球化”确实是帝国主义扩张的主流词汇。20世纪初,世界资本主义日益分化为帝国主义集团和其他集团,后者(除极少数例外)无法在未来100年内缩小与顶级集团的差距。在21世纪,帝国主义的控制依然存在,如果帝国主义经济体开始像现在这样为盈利而斗争,那么它们就会开始斗争而不是合作,从而为冲突和分裂奠定基础。

即使是主流群体现在也意识到,过去30年来全球加速的自由贸易和资本自由流动并没有为所有人带来收益——这与主流经济学的比较优势理论和竞争优势理论相悖。由于跨国公司将其活动转移到劳动力成本更廉价的区域,并引进了需要更少劳动力的新技术,全球化非但没有带来和谐、平等的发展,反而加剧了国家之间,以及经济体内部财富和收入的不平等。

这些结果部分归因于全球化,跨国资本将工厂和就业机会转移到了过去被称为第三世界的地区;部分归因于发达经济体的新自由主义政策。此外,也归因于资本主义生产的周期性和反复性的崩溃或衰退,这造成了多数家庭的收入的损失,而这种损失在任何“复苏”中都无法恢复,尤其是自2009年以来。即使在20世纪末,资本主义世界也从未一帆风顺——现在依旧跌宕起伏。

21世纪初,这一波全球化浪潮结束了。主要帝国主义经济体的盈利能力在这一时期也达到了顶峰,而在2007年之后,又进入了大衰退,随之而来的是新的长期萧条。

全球化(世界贸易和资本流动的延伸)是20世纪最后20年帝国主义经济体对抗国内生产资本利润率下降的一个重要趋势。但全球化,即不受限制的帝国主义资本流动和贸易的扩张,在21世纪步履蹒跚,并在大衰退的影响下出现了逆转。全球盈利能力跌至历史最低水平。这是过去20年来经济危机和地缘政治冲突不断加剧的根本原因。

正如2008年的大衰退和2020年的新冠疫情大流行给资本主义经济带来的长期“创伤”一样,乌克兰危机正在造成更多的破坏。这场明显的地区性战争已经演变成一个世界性的问题。随着能源贸易的转变、供应链的重组、支付网络的碎片化,以及各国重新考虑储备货币的持有,这有可能从根本上改变全球经济和地缘政治秩序。

资本主义的未来

21世纪的长期萧条可能始于2009年,但导致这场长期萧条的经济力量早在1997年就开始形成了。在那时,主要资本主义经济体的资本平均利润率就已经开始下降,尽管出现了一些小规模的复苏(主要是由经济衰退和巨额信贷注入推动的),但资本的盈利能力仍接近历史最低水平。

如何才能结束这场萧条?不可能有永久的危机,在历史辩证法中总会有解决的办法和新的矛盾。通过一系列的衰退,资本的盈利能力可以得到恢复,从而开始利用新的技术进步和创新,而这些技术进步和创新将一直“聚集”在大萧条的深湖之底。而后,资本将在许多公司破产、失业率大幅上升,甚至数以百万计的人与物遭到破坏之后重新出现,进入一个新的增长和发展时期。

此次长期萧条的结束可能更像19世纪的萧条一样,以资本主义和全球化的新崛起而结束。但是,要创造持续复苏的条件(资本主义的一个新的“春天”阶段),还需要另一次大衰退。或者,萧条可能会引发社会和经济的回应。19世纪末的大萧条引发了帝国主义的对抗,最终导致了第一次世界大战。1930年代的大萧条导致了法西斯主义和纳粹主义在欧洲的兴起,西班牙的革命与反革命,日本的军国主义,并随着崛起的轴心国威胁到英美帝国主义的全球统治,最终导致了另一场世界大战。

这就是现在的风险所在。当前的长期萧条可能会因衰退、技术革命和经济周期的变化等的叠加而结束,或者通过有意识地取代资本主义社会形态的政治斗争而结束。它也可能会引发新一轮的帝国主义对抗和战争。事实上,在21世纪,资本主义正在为自己制造新的矛盾,并因此威胁到一个健康的地球的存在。

[作者:迈克尔·罗伯茨(Michael Roberts),英国马克思主义经济学家;译者:杜敏、臧广鑫,云南大学马克思主义学院]

本文原载《全球研究杂志:历史分析与社会变革》(Revista de Estudios Globales. Análisis Histórico y Cambio Social)2022年第2卷第1期,译文有删减。

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号